正在加载图片...

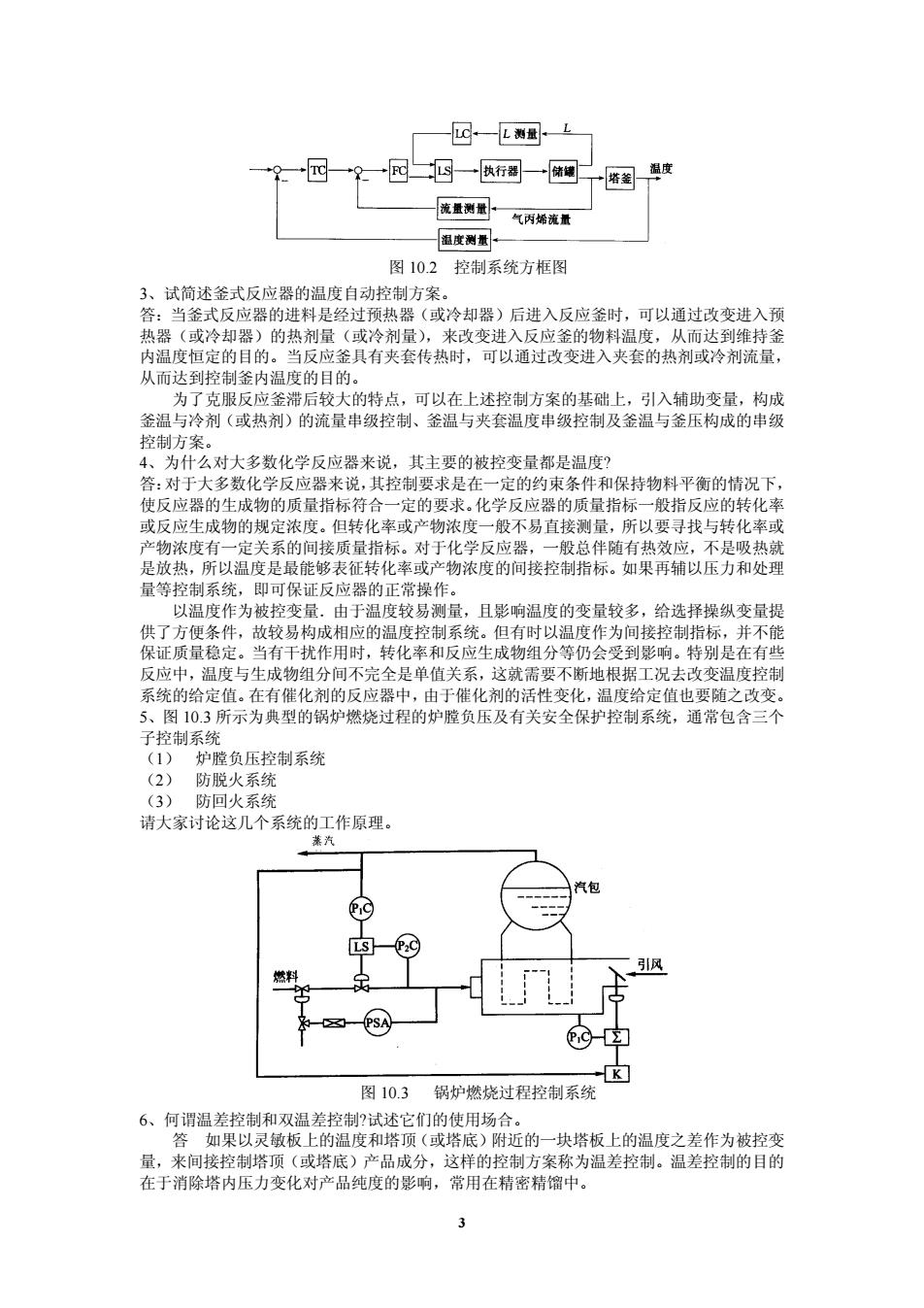

☑一L剥量 +?一→回一?一回一执行器一储 塔釜 温度 流量测量 气丙烯流量 温度测量 图10.2控制系统方框图 3、试简述釜式反应器的温度自动控制方案。 答:当釜式反应器的进料是经过预热器(或冷却器)后进入反应釜时,可以通过改变进入预 热器(或冷却器)的热剂量(或冷剂量),来改变进入反应釜的物料温度,从而达到维持釜 内温度恒定的目的。当反应釜具有夹套传热时,可以通过改变进入夹套的热剂或冷剂流量, 从而达到控制釜内温度的目的。 为了克服反应釜滞后较大的特点,可以在上述控制方案的基础上,引入辅助变量,构成 釜温与冷剂(或热剂)的流量串级控制、釜温与夹套温度串级控制及釜温与釜压构成的串级 控制方案。 4、为什么对大多数化学反应器来说,其主要的被控变量都是温度? 答:对于大多数化学反应器来说,其控制要求是在一定的约束条件和保持物料平衡的情况下, 使反应器的生成物的质量指标符合一定的要求。化学反应器的质量指标一般指反应的转化率 或反应生成物的规定浓度。但转化率或产物浓度一般不易直接测量,所以要寻找与转化率或 产物浓度有一定关系的间接质量指标。对于化学反应器,一般总伴随有热效应,不是吸热就 是放热,所以温度是最能够表征转化率或产物浓度的间接控制指标。如果再辅以压力和处理 量等控制系统,即可保证反应器的正常操作。 以温度作为被控变量.由于温度较易测量,且影响温度的变量较多,给选择操纵变量提 供了方便条件,故较易构成相应的温度控制系统。但有时以温度作为间接控制指标,并不能 保证质量稳定。当有干扰作用时,转化率和反应生成物组分等仍会受到影响。特别是在有些 反应中,温度与生成物组分间不完全是单值关系,这就需要不断地根据工况去改变温度控制 系统的给定值。在有催化剂的反应器中,由于催化剂的活性变化,温度给定值也要随之改变。 5、图10.3所示为典型的锅炉燃烧过程的炉膛负压及有关安全保护控制系统,通常包含三个 子控制系统 (1)炉膛负压控制系统 (2)防脱火系统 (3) 防回火系统 请大家讨论这几个系统的工作原理。 兼汽 汽包 © 引风 燃料 ☒$A 图10.3 锅炉燃烧过程控制系统 6、何谓温差控制和双温差控制?试述它们的使用场合。 答·如果以灵敏板上的温度和塔顶(或塔底)附近的一块塔板上的温度之差作为被控变 量,来间接控制塔顶(或塔底)产品成分,这样的控制方案称为温差控制。温差控制的目的 在于消除塔内压力变化对产品纯度的影响,常用在精密精馏中。 3图 10.2 控制系统方框图 3、试简述釜式反应器的温度自动控制方案。 答:当釜式反应器的进料是经过预热器(或冷却器)后进入反应釜时,可以通过改变进入预 热器(或冷却器)的热剂量(或冷剂量),来改变进入反应釜的物料温度,从而达到维持釜 内温度恒定的目的。当反应釜具有夹套传热时,可以通过改变进入夹套的热剂或冷剂流量, 从而达到控制釜内温度的目的。 为了克服反应釜滞后较大的特点,可以在上述控制方案的基础上,引入辅助变量,构成 釜温与冷剂(或热剂)的流量串级控制、釜温与夹套温度串级控制及釜温与釜压构成的串级 控制方案。 4、为什么对大多数化学反应器来说,其主要的被控变量都是温度? 答:对于大多数化学反应器来说,其控制要求是在一定的约束条件和保持物料平衡的情况下, 使反应器的生成物的质量指标符合一定的要求。化学反应器的质量指标一般指反应的转化率 或反应生成物的规定浓度。但转化率或产物浓度一般不易直接测量,所以要寻找与转化率或 产物浓度有一定关系的间接质量指标。对于化学反应器,一般总伴随有热效应,不是吸热就 是放热,所以温度是最能够表征转化率或产物浓度的间接控制指标。如果再辅以压力和处理 量等控制系统,即可保证反应器的正常操作。 以温度作为被控变量.由于温度较易测量,且影响温度的变量较多,给选择操纵变量提 供了方便条件,故较易构成相应的温度控制系统。但有时以温度作为间接控制指标,并不能 保证质量稳定。当有干扰作用时,转化率和反应生成物组分等仍会受到影响。特别是在有些 反应中,温度与生成物组分间不完全是单值关系,这就需要不断地根据工况去改变温度控制 系统的给定值。在有催化剂的反应器中,由于催化剂的活性变化,温度给定值也要随之改变。 5、图 10.3 所示为典型的锅炉燃烧过程的炉膛负压及有关安全保护控制系统,通常包含三个 子控制系统 (1) 炉膛负压控制系统 (2) 防脱火系统 (3) 防回火系统 请大家讨论这几个系统的工作原理。 图 10.3 锅炉燃烧过程控制系统 6、何谓温差控制和双温差控制?试述它们的使用场合。 答 如果以灵敏板上的温度和塔顶(或塔底)附近的一块塔板上的温度之差作为被控变 量,来间接控制塔顶(或塔底)产品成分,这样的控制方案称为温差控制。温差控制的目的 在于消除塔内压力变化对产品纯度的影响,常用在精密精馏中。 3