正在加载图片...

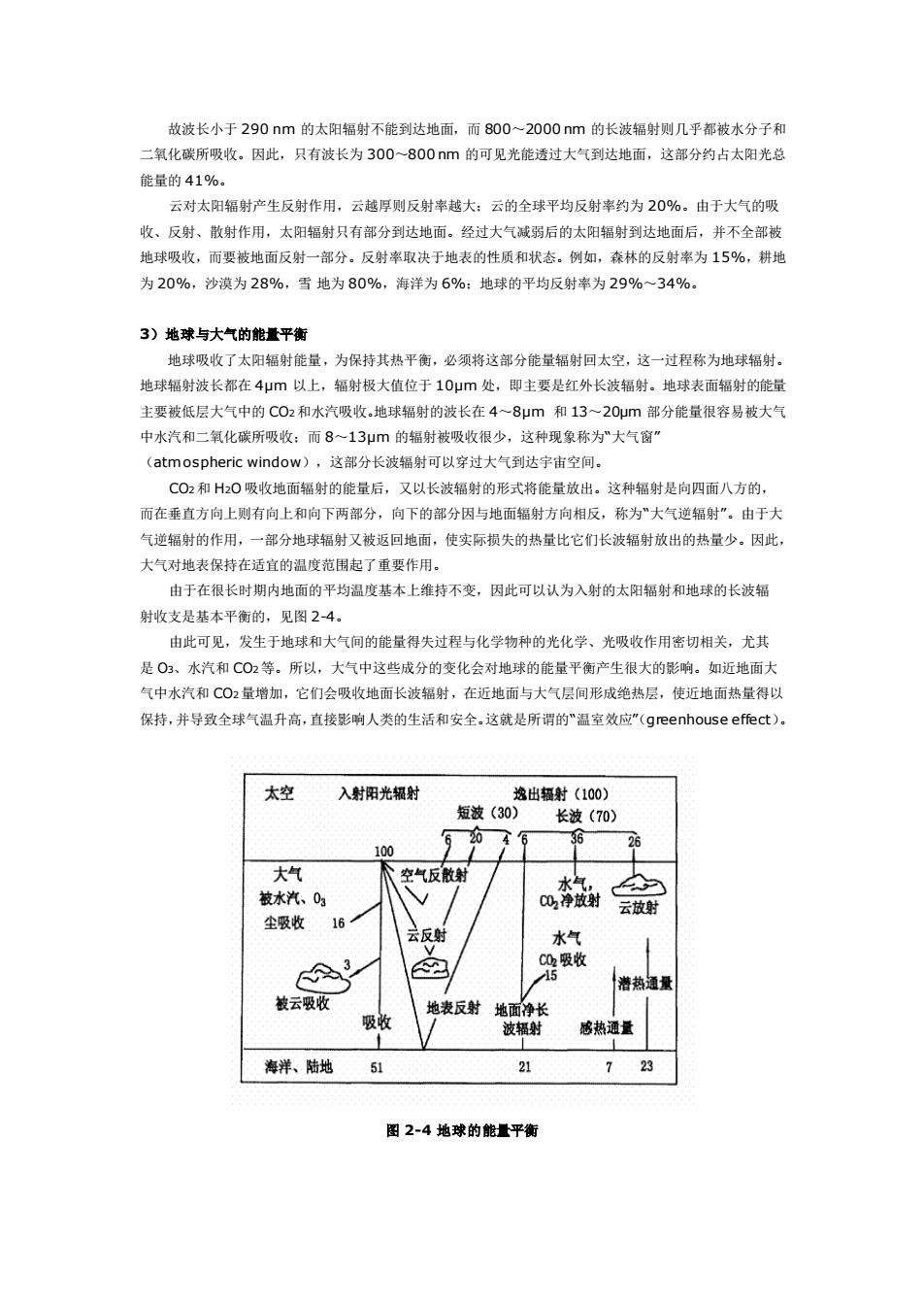

故波长小于290nm的太阳辐射不能到达地面而800一2000nm的长波辐射则几乎都被水分子利 二氧化碳所吸收。因此,只有被长为300800m的可见光能透过大气到达地面,这部分约占太阳光总 能量的41%。 云对太阳辐射产生反射作用,云越厚侧反射率越大:云的全球平均反射率约为20%。由于大气的吸 收、反射、散射作用,太阳辐射只有部分到达地面。经过大气减弱后的太阳辐射到达地面后,并不全部祓 地球吸收,而要被地面反射一部分。反射率取决于地表的性质和状态。例如,森林的反射率为15%,耕地 为20%,沙漠为28%,雪地为80%海洋为6%:地球的平均反射率为29%~34% 3)地球与大气的能量平衡 地球吸收了太阳辐射能量,为保持其热平衡,必须将这部分能量辐射回太空,这一过程称为地球轺射 地球辐射波长都在4μm以上,辐射极大值位于10μm处,即主要是红外长波辐射。地球表面辐射的能量 主要被低层大气中的C02和水汽吸收,地球辐射的波长在4~8μm和13~20um部分能量很容易被大气 中水汽和二氧化碳所吸收:而8一13μm的辐射被吸收很少,这种现象称为大气窗 (atmospheric window),这部分长波辐射可以穿过大气到达字宙空间, CO2和H0吸收地面辐射的能量后,又以长波辐射的形式将能量放出。这种辐射是向四面八方的, 而在垂直方向上则有向上和向下两部分,向下的部分因与地面辐射方向相反,称为”大气逆辐射”。由于大 气逆辐射的作用。 一部分地球辐射又被返国地面,使实际损失的热量比它们长波辐射放出的热量少。因此 大气对地表保持在适宜的温度范围起了重要作用。 由于在很长时明内地面的平均温度基本上维持不变,因此可以认为入射的太阳辐射和地球的长波细 射收支是基本平衡的,见图2-4 由此可见,发生于地球和大气间的能量得失过程与化学物种的光化学、光吸收作用密切相关,尤其 是O3、水汽和CO2等。所以,大气中这些成分的变化会对地球的能量平衡产生很大的影响。如近地面大 气中水汽和C02量增加,它们会吸收地而长波辐射,在近地面与大气层间形成绝热层,使近地而热量得以 保持,并导致全球气温升高,直接影响人类的生活和安全.这就是所谓的"温室效应"(greenhouse effect), 太空 入射阳光帮射 长波 气 反 被水汽、0 四净放射三 尘吸牧16 3 被云吸收 色表反射地面净长 感热通量 海洋、陆地 51 21 723 图2-4地球的能量平衡故波长小于 290 nm 的太阳辐射不能到达地面,而 800~2000 nm 的长波辐射则几乎都被水分子和 二氧化碳所吸收。因此,只有波长为 300~800 nm 的可见光能透过大气到达地面,这部分约占太阳光总 能量的 41%。 云对太阳辐射产生反射作用,云越厚则反射率越大;云的全球平均反射率约为 20%。由于大气的吸 收、反射、散射作用,太阳辐射只有部分到达地面。经过大气减弱后的太阳辐射到达地面后,并不全部被 地球吸收,而要被地面反射一部分。反射率取决于地表的性质和状态。例如,森林的反射率为 15%,耕地 为 20%,沙漠为 28%,雪 地为 80%,海洋为 6%;地球的平均反射率为 29%~34%。 3)地球与大气的能量平衡 地球吸收了太阳辐射能量,为保持其热平衡,必须将这部分能量辐射回太空,这一过程称为地球辐射。 地球辐射波长都在 4μm 以上,辐射极大值位于 10μm 处,即主要是红外长波辐射。地球表面辐射的能量 主要被低层大气中的 CO2和水汽吸收。地球辐射的波长在 4~8μm 和 13~20μm 部分能量很容易被大气 中水汽和二氧化碳所吸收;而 8~13μm 的辐射被吸收很少,这种现象称为“大气窗” (atmospheric window),这部分长波辐射可以穿过大气到达宇宙空间。 CO2和 H2O 吸收地面辐射的能量后,又以长波辐射的形式将能量放出。这种辐射是向四面八方的, 而在垂直方向上则有向上和向下两部分,向下的部分因与地面辐射方向相反,称为“大气逆辐射”。由于大 气逆辐射的作用,一部分地球辐射又被返回地面,使实际损失的热量比它们长波辐射放出的热量少。因此, 大气对地表保持在适宜的温度范围起了重要作用。 由于在很长时期内地面的平均温度基本上维持不变,因此可以认为入射的太阳辐射和地球的长波辐 射收支是基本平衡的,见图 2-4。 由此可见,发生于地球和大气间的能量得失过程与化学物种的光化学、光吸收作用密切相关,尤其 是 O3、水汽和 CO2等。所以,大气中这些成分的变化会对地球的能量平衡产生很大的影响。如近地面大 气中水汽和 CO2量增加,它们会吸收地面长波辐射,在近地面与大气层间形成绝热层,使近地面热量得以 保持,并导致全球气温升高,直接影响人类的生活和安全。这就是所谓的“温室效应”(greenhouse effect)。 图 2-4 地球的能量平衡