正在加载图片...

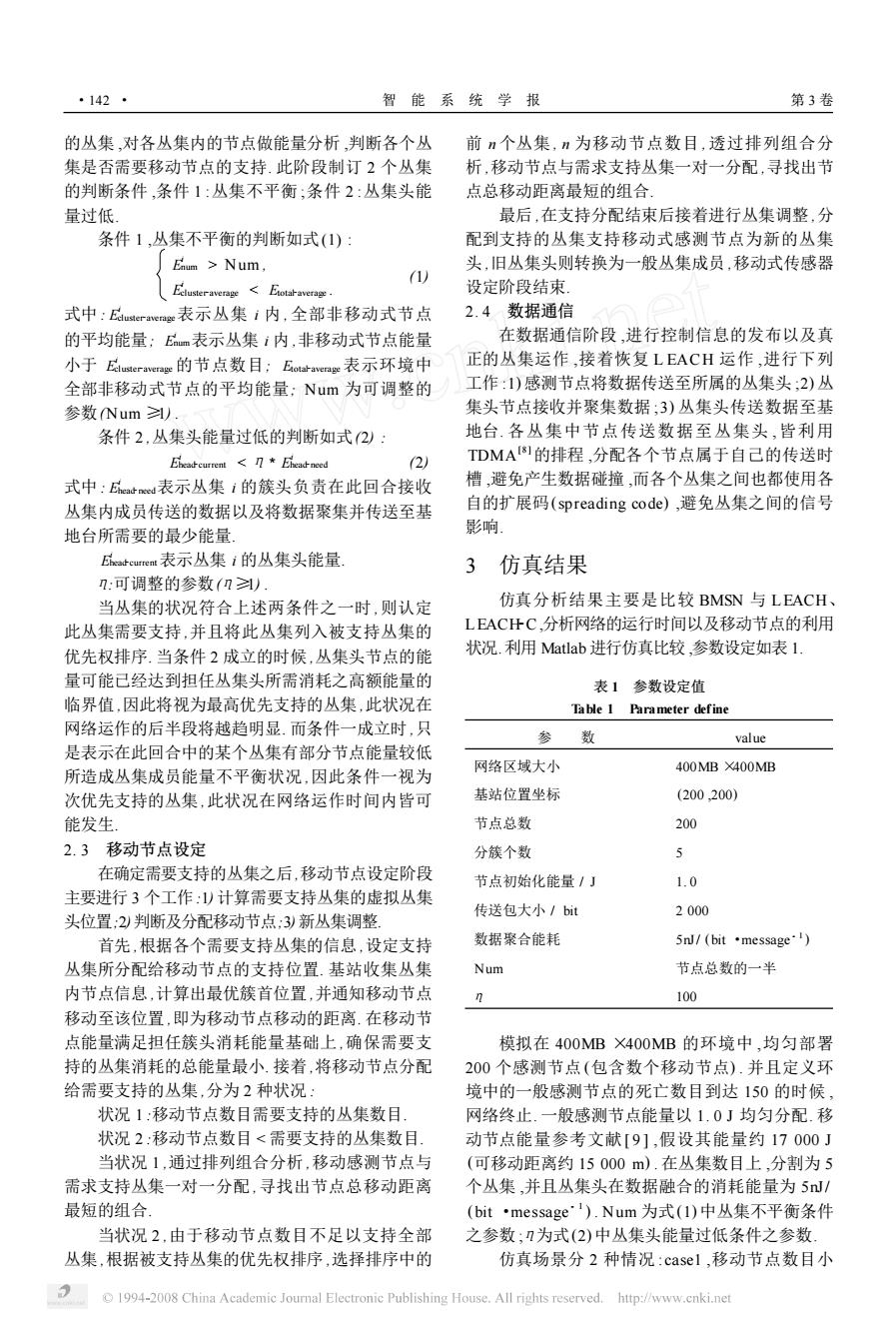

·142- 智能系统学报 第3卷 的丛集,对各丛集内的节点做能量分析,判断各个丛 前n个丛集,n为移动节点数目,透过排列组合分 集是否需要移动节点的支持.此阶段制订2个丛集 析,移动节点与需求支持丛集一对一分配,寻找出节 的判断条件,条件1:丛集不平衡;条件2:丛集头能 点总移动距离最短的组合 量过低 最后,在支持分配结束后接着进行丛集调整,分 条件1,丛集不平衡的判断如式(1): 配到支持的丛集支持移动式感测节点为新的丛集 Eaum Num, 头,旧丛集头则转换为一般丛集成员,移动式传感器 1) Eelusteraverage<Etotahaverag 设定阶段结束」 式中:E品usteraerag表示丛集i内,全部非移动式节点 2.4数据通信 的平均能量;m表示丛集i内,非移动式节点能量 在数据通信阶段,进行控制信息的发布以及真 小于品ser average的节点数目;Fiotalaverag表示环境中 正的丛集运作,接着恢复LEACH运作,进行下列 全部非移动式节点的平均能量;Num为可调整的 工作:1)感测节点将数据传送至所属的丛集头;2)丛 参数Num习). 集头节点接收并聚集数据;3)丛集头传送数据至基 条件2,丛集头能量过低的判断如式2): 地台.各丛集中节点传送数据至丛集头,皆利用 Ehead current<刀来Ehead need (2) TDMA1的排程,分配各个节点属于自己的传送时 式中:品td表示丛集i的簇头负责在此回合接收 槽,避免产生数据碰撞,而各个丛集之间也都使用各 丛集内成员传送的数据以及将数据聚集并传送至基 自的扩展码(spreading code),避免丛集之间的信号 地台所需要的最少能量! 影响 curret表示丛集i的丛集头能量】 3 仿真结果 n:可调整的参数(n习). 当丛集的状况符合上述两条件之一时,则认定 仿真分析结果主要是比较BMSN与LEACH、 此丛集需要支持,并且将此丛集列入被支持丛集的 LEAC什C,分析网络的运行时间以及移动节点的利用 优先权排序.当条件2成立的时候,丛集头节点的能 状况.利用Matlab进行仿真比较,参数设定如表1 量可能己经达到担任丛集头所需消耗之高额能量的 表1参数设定值 临界值,因此将视为最高优先支持的丛集,此状况在 Table 1 Parameter define 网络运作的后半段将越趋明显.而条件一成立时,只 动 数 value 是表示在此回合中的某个丛集有部分节点能量较低 网络区域大小 400MB X400MB 所造成丛集成员能量不平衡状况,因此条件一视为 次优先支持的丛集,此状况在网络运作时间内皆可 基站位置坐标 (200,200) 能发生 节点总数 200 2.3移动节点设定 分簇个数 J 在确定需要支持的丛集之后,移动节点设定阶段 节点初始化能量/J 1.0 主要进行3个工作:)计算需要支持丛集的虚拟丛集 头位置:2)判断及分配移动节点,3)新丛集调整 传送包大小/bit 2000 首先,根据各个需要支持丛集的信息,设定支持 数据聚合能耗 5nl/(bit·message) 丛集所分配给移动节点的支持位置.基站收集丛集 Num 节点总数的一半 内节点信息,计算出最优簇首位置,并通知移动节点 100 移动至该位置,即为移动节点移动的距离.在移动节 点能量满足担任簇头消耗能量基础上,确保需要支 模拟在400MBX400MB的环境中,均匀部署 持的丛集消耗的总能量最小.接着,将移动节点分配 200个感测节点(包含数个移动节点).并且定义环 给需要支持的丛集,分为2种状况: 境中的一般感测节点的死亡数目到达150的时候, 状况1:移动节点数目需要支持的丛集数目 网络终止.一般感测节点能量以1.0J均匀分配.移 状况2:移动节点数目<需要支持的丛集数目. 动节点能量参考文献[9],假设其能量约17000J 当状况1,通过排列组合分析,移动感测节点与 (可移动距离约15000m).在丛集数目上,分割为5 需求支持丛集一对一分配,寻找出节点总移动距离 个丛集,并且丛集头在数据融合的消耗能量为5/ 最短的组合 (bit·message1).Num为式(1)中丛集不平衡条件 当状况2,由于移动节点数目不足以支持全部 之参数,?为式(2)中丛集头能量过低条件之参数 丛集,根据被支持丛集的优先权排序,选择排序中的 仿真场景分2种情况:casel,移动节点数目小 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.enki.net的丛集 ,对各丛集内的节点做能量分析 ,判断各个丛 集是否需要移动节点的支持. 此阶段制订 2 个丛集 的判断条件 ,条件 1 :丛集不平衡 ;条件 2 :丛集头能 量过低. 条件 1 ,丛集不平衡的判断如式(1) : E i num > Num , E i cluster2average < Etotal2average . (1) 式中 : E i cluster2average表示丛集 i 内 , 全部非移动式节点 的平均能量; E i num表示丛集 i 内 ,非移动式节点能量 小于 E i cluster2average 的节点数目; Etotal2average 表示环境中 全部非移动式节点的平均能量; Num 为可调整的 参数(Num ≥1) . 条件 2 ,丛集头能量过低的判断如式(2) : E i head2current <η3 E i head2need (2) 式中 : E i head2need表示丛集 i 的簇头负责在此回合接收 丛集内成员传送的数据以及将数据聚集并传送至基 地台所需要的最少能量. E i head2current表示丛集 i 的丛集头能量. η:可调整的参数(η≥1) . 当丛集的状况符合上述两条件之一时 ,则认定 此丛集需要支持 ,并且将此丛集列入被支持丛集的 优先权排序. 当条件 2 成立的时候 ,丛集头节点的能 量可能已经达到担任丛集头所需消耗之高额能量的 临界值 ,因此将视为最高优先支持的丛集 ,此状况在 网络运作的后半段将越趋明显. 而条件一成立时 ,只 是表示在此回合中的某个丛集有部分节点能量较低 所造成丛集成员能量不平衡状况 ,因此条件一视为 次优先支持的丛集 ,此状况在网络运作时间内皆可 能发生. 2. 3 移动节点设定 在确定需要支持的丛集之后,移动节点设定阶段 主要进行 3 个工作:1) 计算需要支持丛集的虚拟丛集 头位置;2)判断及分配移动节点;3)新丛集调整. 首先 ,根据各个需要支持丛集的信息 ,设定支持 丛集所分配给移动节点的支持位置. 基站收集丛集 内节点信息 ,计算出最优簇首位置 ,并通知移动节点 移动至该位置 ,即为移动节点移动的距离. 在移动节 点能量满足担任簇头消耗能量基础上 ,确保需要支 持的丛集消耗的总能量最小. 接着 ,将移动节点分配 给需要支持的丛集 ,分为 2 种状况 : 状况 1 :移动节点数目需要支持的丛集数目. 状况 2 :移动节点数目 < 需要支持的丛集数目. 当状况 1 ,通过排列组合分析 ,移动感测节点与 需求支持丛集一对一分配 ,寻找出节点总移动距离 最短的组合. 当状况 2 ,由于移动节点数目不足以支持全部 丛集 ,根据被支持丛集的优先权排序 ,选择排序中的 前 n 个丛集 , n 为移动节点数目 , 透过排列组合分 析 ,移动节点与需求支持丛集一对一分配 ,寻找出节 点总移动距离最短的组合. 最后 ,在支持分配结束后接着进行丛集调整 ,分 配到支持的丛集支持移动式感测节点为新的丛集 头 ,旧丛集头则转换为一般丛集成员 ,移动式传感器 设定阶段结束. 2. 4 数据通信 在数据通信阶段 ,进行控制信息的发布以及真 正的丛集运作 ,接着恢复 L EACH 运作 ,进行下列 工作 :1) 感测节点将数据传送至所属的丛集头 ;2) 丛 集头节点接收并聚集数据 ;3) 丛集头传送数据至基 地台. 各丛集中节点传送数据至丛集头 ,皆利用 TDMA [8 ]的排程 ,分配各个节点属于自己的传送时 槽 ,避免产生数据碰撞 ,而各个丛集之间也都使用各 自的扩展码(spreading code) ,避免丛集之间的信号 影响. 3 仿真结果 仿真分析结果主要是比较 BMSN 与 LEACH、 LEACH2C,分析网络的运行时间以及移动节点的利用 状况.利用 Matlab 进行仿真比较 ,参数设定如表 1. 表 1 参数设定值 Table 1 Parameter define 参 数 value 网络区域大小 400MB ×400MB 基站位置坐标 (200 ,200) 节点总数 200 分簇个数 5 节点初始化能量 / J 1. 0 传送包大小 / bit 2 000 数据聚合能耗 5nJ/ (bit ·message - 1 ) Num 节点总数的一半 η 100 模拟在 400MB ×400MB 的环境中 ,均匀部署 200 个感测节点 (包含数个移动节点) . 并且定义环 境中的一般感测节点的死亡数目到达 150 的时候 , 网络终止. 一般感测节点能量以 1. 0 J 均匀分配. 移 动节点能量参考文献[ 9 ] ,假设其能量约 17 000 J (可移动距离约 15 000 m) . 在丛集数目上 ,分割为 5 个丛集 ,并且丛集头在数据融合的消耗能量为 5nJ/ (bit ·message - 1 ) . Num 为式(1) 中丛集不平衡条件 之参数 ;η为式(2) 中丛集头能量过低条件之参数. 仿真场景分 2 种情况 : case1 ,移动节点数目小 · 241 · 智 能 系 统 学 报 第 3 卷