正在加载图片...

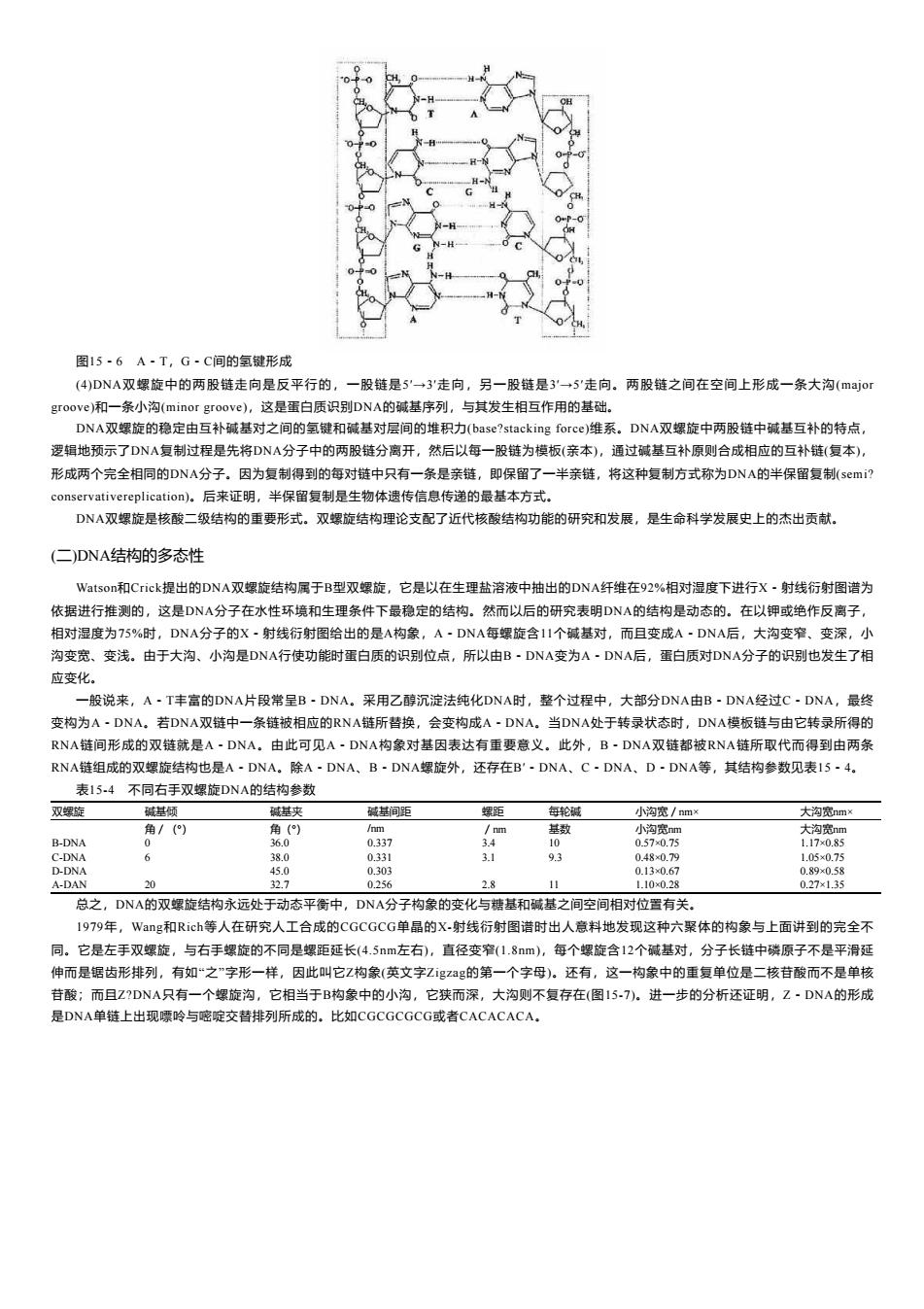

图15-6A·T,G-C间的氢键形成 (4)DNA双螺旋中的两股链走向是反平行的,一股链是5'→3'走向,另一股链是3'一→5'走向。两股链之间在空间上形成一条大沟(majo groove)和一条小沟(minor groove),这是蛋白质识别DNA的碱基序列,与其发生相互作用的基础。 DNA双螺旋的稳定由互补碱基对之间的氢键和碱基对层间的堆积力(base?stacking force)维系。DNA双螺旋中两股链中碱基互补的特点】 逻辑地预示了DNA复制过程是先将DNA分子中的两股链分离开,然后以每一股链为模板(亲本),通过碱基互补原则合成相应的互补链(复本), 形成两个完全相同的DNA分子。因为复制得到的每对链中只有一条是亲链,即保留了一半亲链,将这种复制方式称为DNA的半保留复制(smi? conservativereplication)。后来证明,半保留复制是生物体遗传信息传递的最基本方式. DNA双螺旋是核酸二级结构的重要形式。双螺旋结构理论支配了近代核酸结构功能的研究和发展,是生命科学发展史上的杰出贡献。 (二)DNA结构的多态性 Watson和Crick提出的DNA双螺旋结构属于B型双螺旋,它是以在生理盐溶液中抽出的DNA纤维在92%相对湿度下进行X·射线衍射图谱为 依据进行推测的,这是DNA分子在水性环境和生理条件下最稳定的结构。然而以后的研究表明DNA的结构是动态的。在以钾或绝作反离子, 相对湿度为75%时,DNA分子的X·射线衍射图给出的是A构象,A·DNA每螺旋含11个碱基对,而且变成A~DNA后,大沟变窄、变深,小 沟变宽、变浅。由于大沟、小沟是DNA行使功能时蛋白质的识别位点,所以由B·DNA变为A·DNA后,蛋白质对DNA分子的识别也发生了相 应变化。 一般说来,A·T丰富的DNA片段常呈B-DNA。采用乙醇沉淀法纯化DNA时,整个过程中,大部分DNA由B·DNA经过C·DNA,最终 变构为A·DNA。若DNA双链中一条链被相应的RNA链所替换,会变构成A·DNA。当DNA处于转录状态时,DNA模板链与由它转录所得的 RNA链间形成的双链就是A·DNA。由此可见A·DNA构象对基因表达有重要意义。此外,B·DNA双链都被RNA链所取代而得到由两条 RNA链组成的双螺旋结构也是A·DNA。除A~DNA、B·DNA螺旋外,还存在B'·DNA、C·DNA、D·DNA等,其结构参数见表15·4. 表15-4不同右手双螺旋DNA的结构参数 双螺旋 碱基倾 碱基夹 碱基间距 螺距 每轮碱 小沟宽/nm× 大沟宽nm× 角/() 角() /nm /nm 基数 小沟宽nm 大沟宽nm B-DNA 36.0 0.337 3.4 1 0.57×0.75 1.17×0.85 C-DNA 6 38.0 0.331 3.1 9.3 0.48×0.79 1.05×0.75 D-DNA 45.0 0.303 0.13×0.67 0.89x0.58 A-DAN 20 32.7 0.256 2.8 11 1.10×0.28 0.27×135 总之,DNA的双螺旋结构永远处于动态平衡中,DNA分子构象的变化与糖基和碱基之间空间相对位置有关。 1979年,Wang和Rich等人在研究人工合成的CGCGCG单晶的X-射线衍射图谱时出人意料地发现这种六聚体的构象与上面讲到的完全不 同。它是左手双螺旋,与右手螺旋的不同是螺距延长(4.5nm左右),直径变窄(1.8m),每个螺旋含12个碱基对,分子长链中磷原子不是平滑延 伸而是锯齿形排列,有如“之”字形一样,因此叫它Z构象(英文字Zgzg的第一个字母)。还有,这一构象中的重复单位是二核苷酸而不是单核 苷酸;而且Z?DNA只有一个螺旋沟,它相当于B构象中的小沟,它狭而深,大沟则不复存在(图15-7)。进一步的分析还证明,Z·DNA的形成 是DNA单链上出现嘌呤与嘧啶交替排列所成的。比如CGCGCGCG或者CACACACA.图15-6 A-T,G-C间的氢键形成 (4)DNA双螺旋中的两股链走向是反平行的,一股链是5′→3′走向,另一股链是3′→5′走向。两股链之间在空间上形成一条大沟(major groove)和一条小沟(minor groove),这是蛋白质识别DNA的碱基序列,与其发生相互作用的基础。 DNA双螺旋的稳定由互补碱基对之间的氢键和碱基对层间的堆积力(base?stacking force)维系。DNA双螺旋中两股链中碱基互补的特点, 逻辑地预示了DNA复制过程是先将DNA分子中的两股链分离开,然后以每一股链为模板(亲本),通过碱基互补原则合成相应的互补链(复本), 形成两个完全相同的DNA分子。因为复制得到的每对链中只有一条是亲链,即保留了一半亲链,将这种复制方式称为DNA的半保留复制(semi? conservativereplication)。后来证明,半保留复制是生物体遗传信息传递的最基本方式。 DNA双螺旋是核酸二级结构的重要形式。双螺旋结构理论支配了近代核酸结构功能的研究和发展,是生命科学发展史上的杰出贡献。 (二)DNA结构的多态性 Watson和Crick提出的DNA双螺旋结构属于B型双螺旋,它是以在生理盐溶液中抽出的DNA纤维在92%相对湿度下进行X-射线衍射图谱为 依据进行推测的,这是DNA分子在水性环境和生理条件下最稳定的结构。然而以后的研究表明DNA的结构是动态的。在以钾或绝作反离子, 相对湿度为75%时,DNA分子的X-射线衍射图给出的是A构象,A-DNA每螺旋含11个碱基对,而且变成A-DNA后,大沟变窄、变深,小 沟变宽、变浅。由于大沟、小沟是DNA行使功能时蛋白质的识别位点,所以由B-DNA变为A-DNA后,蛋白质对DNA分子的识别也发生了相 应变化。 一般说来,A-T丰富的DNA片段常呈B-DNA。采用乙醇沉淀法纯化DNA时,整个过程中,大部分DNA由B-DNA经过C-DNA,最终 变构为A-DNA。若DNA双链中一条链被相应的RNA链所替换,会变构成A-DNA。当DNA处于转录状态时,DNA模板链与由它转录所得的 RNA链间形成的双链就是A-DNA。由此可见A-DNA构象对基因表达有重要意义。此外,B-DNA双链都被RNA链所取代而得到由两条 RNA链组成的双螺旋结构也是A-DNA。除A-DNA、B-DNA螺旋外,还存在B′-DNA、C-DNA、D-DNA等,其结构参数见表15-4。 表15-4 不同右手双螺旋DNA的结构参数 双螺旋 碱基倾 碱基夹 碱基间距 螺距 每轮碱 小沟宽/nm× 大沟宽nm× 角/(°) 角(°) /nm /nm 基数 小沟宽nm 大沟宽nm B-DNA 0 36.0 0.337 3.4 10 0.57×0.75 1.17×0.85 C-DNA 6 38.0 0.331 3.1 9.3 0.48×0.79 1.05×0.75 D-DNA 45.0 0.303 0.13×0.67 0.89×0.58 A-DAN 20 32.7 0.256 2.8 11 1.10×0.28 0.27×1.35 总之,DNA的双螺旋结构永远处于动态平衡中,DNA分子构象的变化与糖基和碱基之间空间相对位置有关。 1979年,Wang和Rich等人在研究人工合成的CGCGCG单晶的X-射线衍射图谱时出人意料地发现这种六聚体的构象与上面讲到的完全不 同。它是左手双螺旋,与右手螺旋的不同是螺距延长(4.5nm左右),直径变窄(1.8nm),每个螺旋含12个碱基对,分子长链中磷原子不是平滑延 伸而是锯齿形排列,有如“之”字形一样,因此叫它Z构象(英文字Zigzag的第一个字母)。还有,这一构象中的重复单位是二核苷酸而不是单核 苷酸;而且Z?DNA只有一个螺旋沟,它相当于B构象中的小沟,它狭而深,大沟则不复存在(图15-7)。进一步的分析还证明,Z-DNA的形成 是DNA单链上出现嘌呤与嘧啶交替排列所成的。比如CGCGCGCG或者CACACACA