正在加载图片...

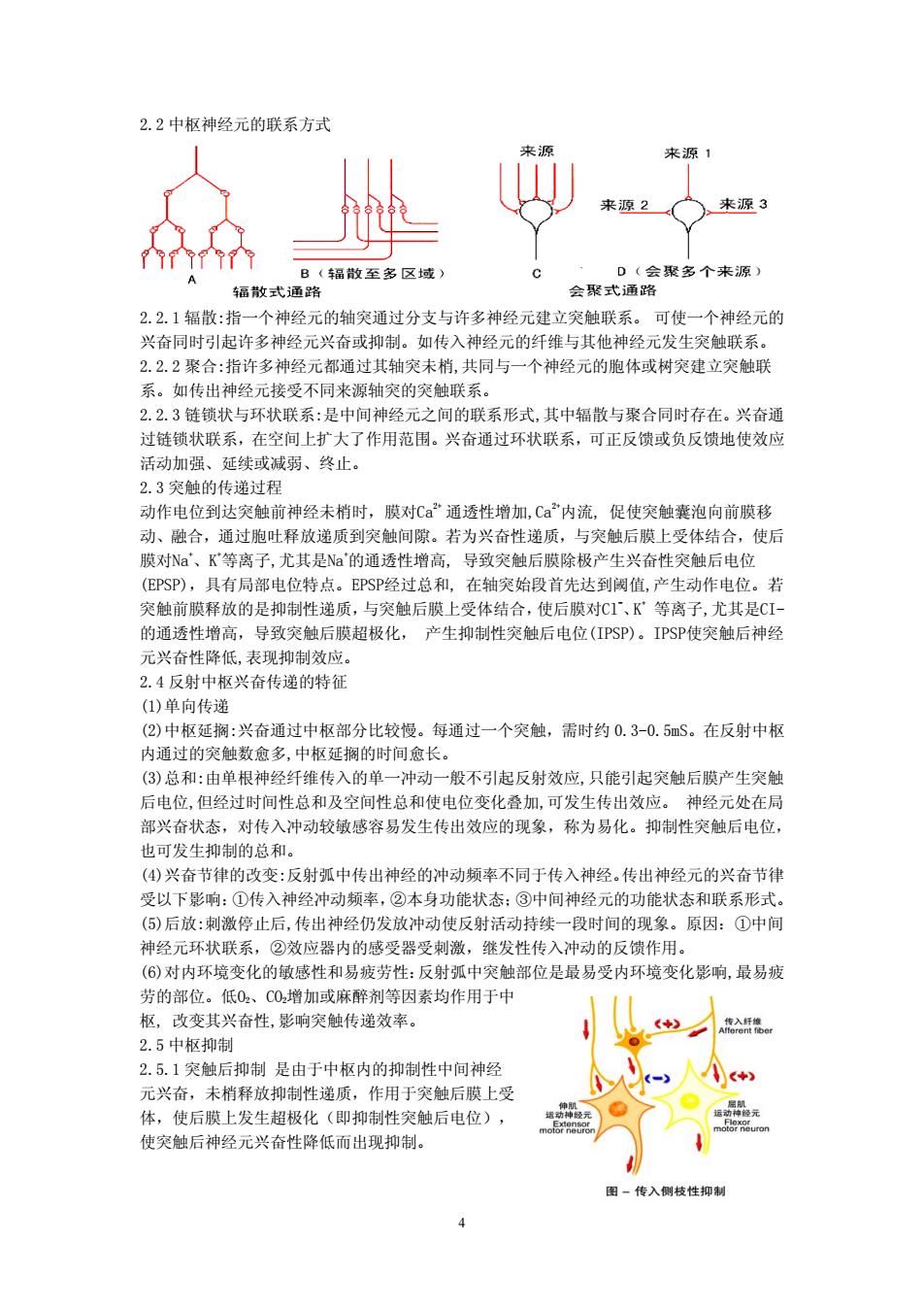

2.2中枢神经元的联系方式 来源 辐敞至多区域 D《会聚多个来源 辐敞式通路 会聚式通路 22.1辐散:指一个神经元的轴突通过分支与许多神经元建立突触联系。 可使一个神经元的 兴奋同时引起许多神经元兴奋或抑制。如传入神经元的纤维与其他神经元发生突触联系 2.2.2聚合:指许多神经元都通过其轴突未梢,共同与一个神经元的胞体或树突建立突触联 系。如传出神经元接受不同来源轴突的突触联系。 2.2.3链销状与环状联系:是中间神经元之间的联系形式,其中辐散与聚合同时在在。兴奋通 过链锁状联系,在空间上扩大了作用范围。兴奋通过环状联系,可正反馈或负反馈地使效应 活动加强、延续或减弱、终止。 2.3突触的传递过程 动作电位到达突触前神经未梢时,膜对Ca”通透性增加,Ca”内流,促使突触囊泡向前膜移 动、独合,通讨胞叶释放递质到突触间隙。若为兴奋性递质,与突触后膜上受体结合,使后 膜对Na、K等离子,尤其是阳的通透性增高,导致突触后膜除极产生兴奋性突触后电位 (EPSP) ,具有局部电 位特点 EPSP经过总和 突始段首先达到阀值, 产生动作电位。 突触前膜释放的是抑制性递质,与突触后膜上受体结合,使后膜对C1'、K等离子,尤其是C1 的通透性增高,导致突触后膜超极化,产生抑制性突触后电位(IPSP)。IPSP使突触后神经 元兴奋性降低,表现抑制效应。 2.4反射中椒兴奋传递的特征 (1)单向传递 (2)中枢延搁:兴奋通过中枢部分比较慢。每通过一个突触,需时约0.3-0.5S。在反射中枢 内通过的突触数念多,中枢延搁的时间愈长。 (③)总和:由单根神经纤维传入的单一冲动一般不引起反射效应,只能引起突触后膜产生突触 后电位,但经过时间性总和及空间性总和使电位变化叠加,可发生传出效应。神经元处在局 部兴奋状态,对传入冲动较敏感容易发生传出效应的现象,称为易化。抑制性突触后电位 也可发生抑制的总和 (④)兴奋节律的改变:反射弧中传出神经的冲动频率不同于传入神经。传出神经元的兴奋节律 受以下影响:①传入神经冲动频率,②本身功能状态:③中间神经元的功能状态和联系形式。 (⑤)后放:刺激停止后,传出神经仍发放冲动使反射活动持续一段时间的现象。原因:①中间 神经元环状联系,②效应器内的成受器号知激,继发性传入冲动的反情作用 (⑥)对内环境变化的敏感性和易疲劳性:反射弧中突触部位是最易受内环境变化影响,最易疲 劳的部位。低0、C0,增加或麻醉剂等因素均作用于中 枢,改变其兴奋性,影响突触传递效率。 《◆》 人入 2.5中枢抑制 2.5.1突触后抑制是由于中权内的抑制性中间神经 元兴奋,未梢释放抑制性递质,作用于突触后膜上受 体,使后膜上发生超极化(即抑制性突触后电位) 使突触后神经元兴奋性降低而出现抑制。 图一传入侧技性抑制 2.2 中枢神经元的联系方式 2.2.1 辐散:指一个神经元的轴突通过分支与许多神经元建立突触联系。 可使一个神经元的 兴奋同时引起许多神经元兴奋或抑制。如传入神经元的纤维与其他神经元发生突触联系。 2.2.2 聚合:指许多神经元都通过其轴突未梢,共同与一个神经元的胞体或树突建立突触联 系。如传出神经元接受不同来源轴突的突触联系。 2.2.3 链锁状与环状联系:是中间神经元之间的联系形式,其中辐散与聚合同时存在。兴奋通 过链锁状联系,在空间上扩大了作用范围。兴奋通过环状联系,可正反馈或负反馈地使效应 活动加强、延续或减弱、终止。 2.3 突触的传递过程 动作电位到达突触前神经未梢时,膜对Ca2+ 通透性增加,Ca2+内流, 促使突触囊泡向前膜移 动、融合,通过胞吐释放递质到突触间隙。若为兴奋性递质,与突触后膜上受体结合,使后 膜对Na+ 、K+ 等离子,尤其是Na+ 的通透性增高, 导致突触后膜除极产生兴奋性突触后电位 (EPSP),具有局部电位特点。EPSP经过总和, 在轴突始段首先达到阈值,产生动作电位。若 突触前膜释放的是抑制性递质,与突触后膜上受体结合,使后膜对Cl- 、K + 等离子,尤其是CI- 的通透性增高,导致突触后膜超极化, 产生抑制性突触后电位(IPSP)。IPSP使突触后神经 元兴奋性降低,表现抑制效应。 2.4 反射中枢兴奋传递的特征 (1)单向传递 (2)中枢延搁:兴奋通过中枢部分比较慢。每通过一个突触,需时约 0.3-0.5mS。在反射中枢 内通过的突触数愈多,中枢延搁的时间愈长。 (3)总和:由单根神经纤维传入的单一冲动一般不引起反射效应,只能引起突触后膜产生突触 后电位,但经过时间性总和及空间性总和使电位变化叠加,可发生传出效应。 神经元处在局 部兴奋状态,对传入冲动较敏感容易发生传出效应的现象,称为易化。抑制性突触后电位, 也可发生抑制的总和。 (4)兴奋节律的改变:反射弧中传出神经的冲动频率不同于传入神经。传出神经元的兴奋节律 受以下影响:①传入神经冲动频率,②本身功能状态;③中间神经元的功能状态和联系形式。 (5)后放:刺激停止后,传出神经仍发放冲动使反射活动持续一段时间的现象。原因:①中间 神经元环状联系,②效应器内的感受器受刺激,继发性传入冲动的反馈作用。 (6)对内环境变化的敏感性和易疲劳性:反射弧中突触部位是最易受内环境变化影响,最易疲 劳的部位。低O2、CO2增加或麻醉剂等因素均作用于中 枢, 改变其兴奋性,影响突触传递效率。 2.5 中枢抑制 2.5.1 突触后抑制 是由于中枢内的抑制性中间神经 元兴奋,未梢释放抑制性递质,作用于突触后膜上受 体,使后膜上发生超极化(即抑制性突触后电位), 使突触后神经元兴奋性降低而出现抑制。 4