正在加载图片...

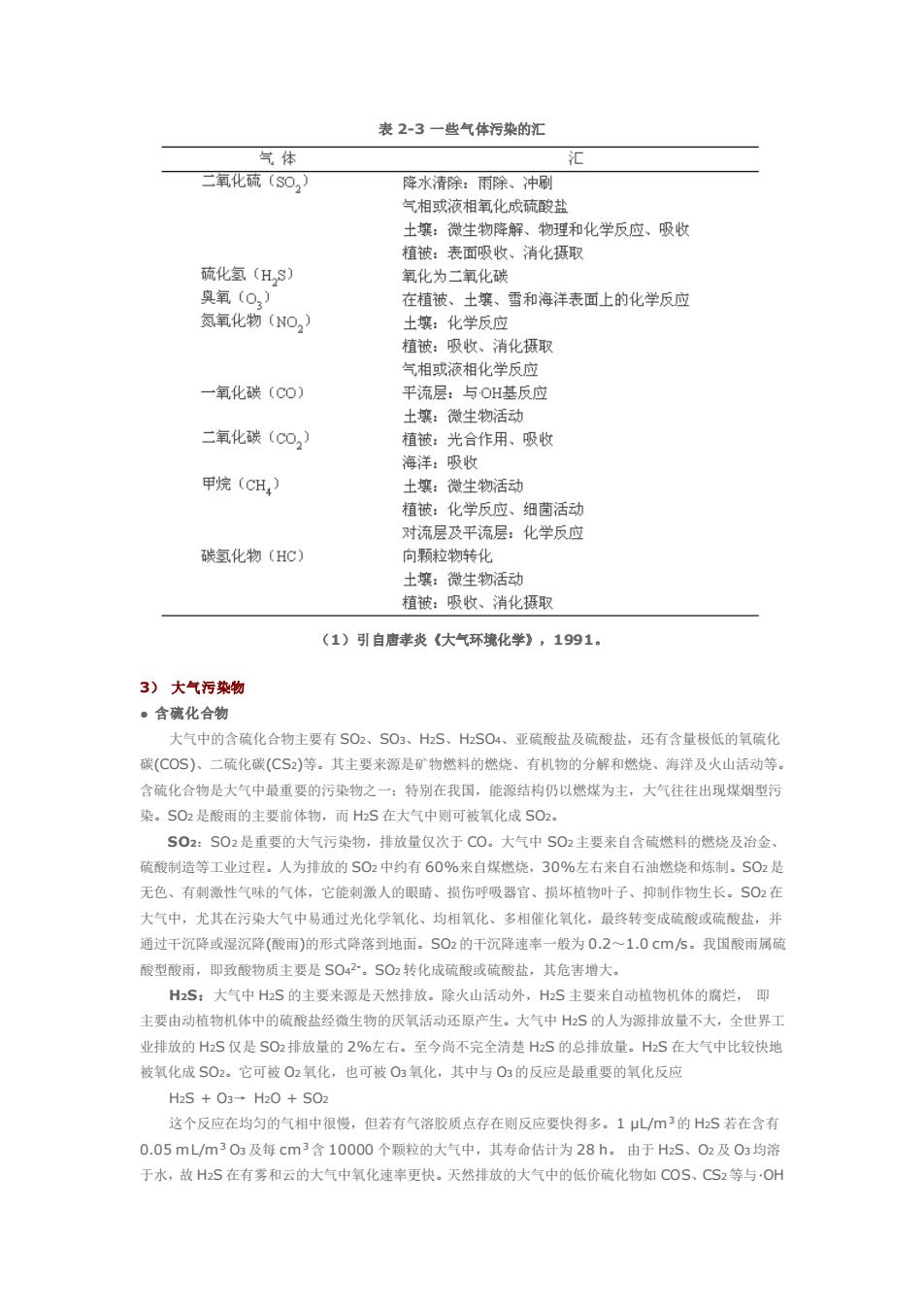

表2-3一些气体污染的汇 写体 二氧化硫(S0, 隆水清除:雨除。中 土:微生物降 、物理和化学反应、吸 植被:表面吸牧、消化摄取 硫化氢(HS) 氧化为二氧化碳 奥氧(0 在植被、土塞、雪和海祥表面上的化学反应 氮氧化物(NO,) 土壤:化学反应 植被:吸收、消化摄取 气相或液相化学反应 一氧化碳(CO 平流层:与OH基反应 微生物活动 二氧化碳(C0, 植被 甲烷(CH,) 士壤:微生物活动 植被:化学反应、细菌活过 对中流层及平流层:化学反应 碳氢化物(HC) 向颗粒物转化 十壤:微生物活动 植被:吸收、消化摄取 (1)引自唐孝炎(大气环境化学),1991。 3)大气污染物 。含硫化合物 大气中的含硫化合物主要有S02、S03、HS、S04、亚硫酸盐及硫酸盐,还有含量极低的氧硫 碳(C0S)、二硫化碳(CS2)等。其主要来源是矿物燃料的燃烧、有机物的分解和燃烧、海洋及火山活动等。 含硫化合物是大气中最重要的污染物之一:特别在我国,能源结构仍以燃煤为主,大气往往出现煤烟型污 染。S02是酸雨的主要前体物,而HS在大气中则可被氧化成S02 S02:S02是重要的大气污染物,排放量仅次于C0。大气中S02主要来自含硫燃料的燃烧及治金 硫酸制造等工业过程。人为排放的S02中约有60%来自煤燃烧,30%左右来自石油燃烧和炼制。S02是 无色。有刻激性气味的气体。它能激人的眼晴、损伤吸器官,损坏拍物叶子、制作物生长,SO2在 大气中,尤其在污染大气中易通过光化学氧化、均相氧化、多相催化氧化,最终转变成硫酸或硫酸盐,并 通过干沉降或湿沉降(酸南)的形式降落到地面。S02的干沉降速率一般为0.2~1.0cm5。我国酸雨属硫 酸型酸雨,即致酸物质主要是S02。S02转化成硫酸或硫酸盐,其危害增大 H2S:大气中HS的主要来源是天然律放。除火山活动外,HS主要来自动植物机体的腐烂 即 主要由动植物机体中的硫酸盐经微生物的厌氧活动还原产生。大气中H2S的人为源排放量不大,全世界工 业排放的H2S仅是SO2排放量的2%左右。至今尚不完全清楚H2S的总排放量。H2S在大气中比较快地 被氧化成S02。它可被02氧化,也可被O氧化,其中与03的反应是最重要的氧化反应 H2S+03→Hz0+S0z 这个反应在均匀的气相中很慢,但若有气溶胶质点存在侧反应要快得多。1uL/3的H2S若在含有 0.05mL/m303及每cm3含10000个颗粒的大气中,其寿命估计为28h.由于H5、02及0均溶 于水,故HS在有雾和云的大气中氧化速率更快。天然排放的大气中的低价硫化物如COS、CS2等与·O州 表 2-3 一些气体污染的汇 (1)引自唐孝炎《大气环境化学》,1991。 3) 大气污染物 ● 含硫化合物 大气中的含硫化合物主要有 SO2、SO3、H2S、H2SO4、亚硫酸盐及硫酸盐,还有含量极低的氧硫化 碳(COS)、二硫化碳(CS2)等。其主要来源是矿物燃料的燃烧、有机物的分解和燃烧、海洋及火山活动等。 含硫化合物是大气中最重要的污染物之一;特别在我国,能源结构仍以燃煤为主,大气往往出现煤烟型污 染。SO2是酸雨的主要前体物,而 H2S 在大气中则可被氧化成 SO2。 SO2:SO2是重要的大气污染物,排放量仅次于 CO。大气中 SO2主要来自含硫燃料的燃烧及冶金、 硫酸制造等工业过程。人为排放的 SO2中约有 60%来自煤燃烧,30%左右来自石油燃烧和炼制。SO2是 无色、有刺激性气味的气体,它能刺激人的眼睛、损伤呼吸器官、损坏植物叶子、抑制作物生长。SO2在 大气中,尤其在污染大气中易通过光化学氧化、均相氧化、多相催化氧化,最终转变成硫酸或硫酸盐,并 通过干沉降或湿沉降(酸雨)的形式降落到地面。SO2的干沉降速率一般为 0.2~1.0 cm/s。我国酸雨属硫 酸型酸雨,即致酸物质主要是 SO4 2-。SO2转化成硫酸或硫酸盐,其危害增大。 H2S:大气中 H2S 的主要来源是天然排放。除火山活动外,H2S 主要来自动植物机体的腐烂, 即 主要由动植物机体中的硫酸盐经微生物的厌氧活动还原产生。大气中 H2S 的人为源排放量不大,全世界工 业排放的 H2S 仅是 SO2排放量的 2%左右。至今尚不完全清楚 H2S 的总排放量。H2S 在大气中比较快地 被氧化成 SO2。它可被 O2氧化,也可被 O3氧化,其中与 O3的反应是最重要的氧化反应 H2S + O3→ H2O + SO2 这个反应在均匀的气相中很慢,但若有气溶胶质点存在则反应要快得多。1 μL/m3的 H2S 若在含有 0.05 m L/m3 O3及每 cm3含 10000 个颗粒的大气中,其寿命估计为 28 h。 由于 H2S、O2及 O3均溶 于水,故 H2S 在有雾和云的大气中氧化速率更快。天然排放的大气中的低价硫化物如 COS、CS2等与·OH