正在加载图片...

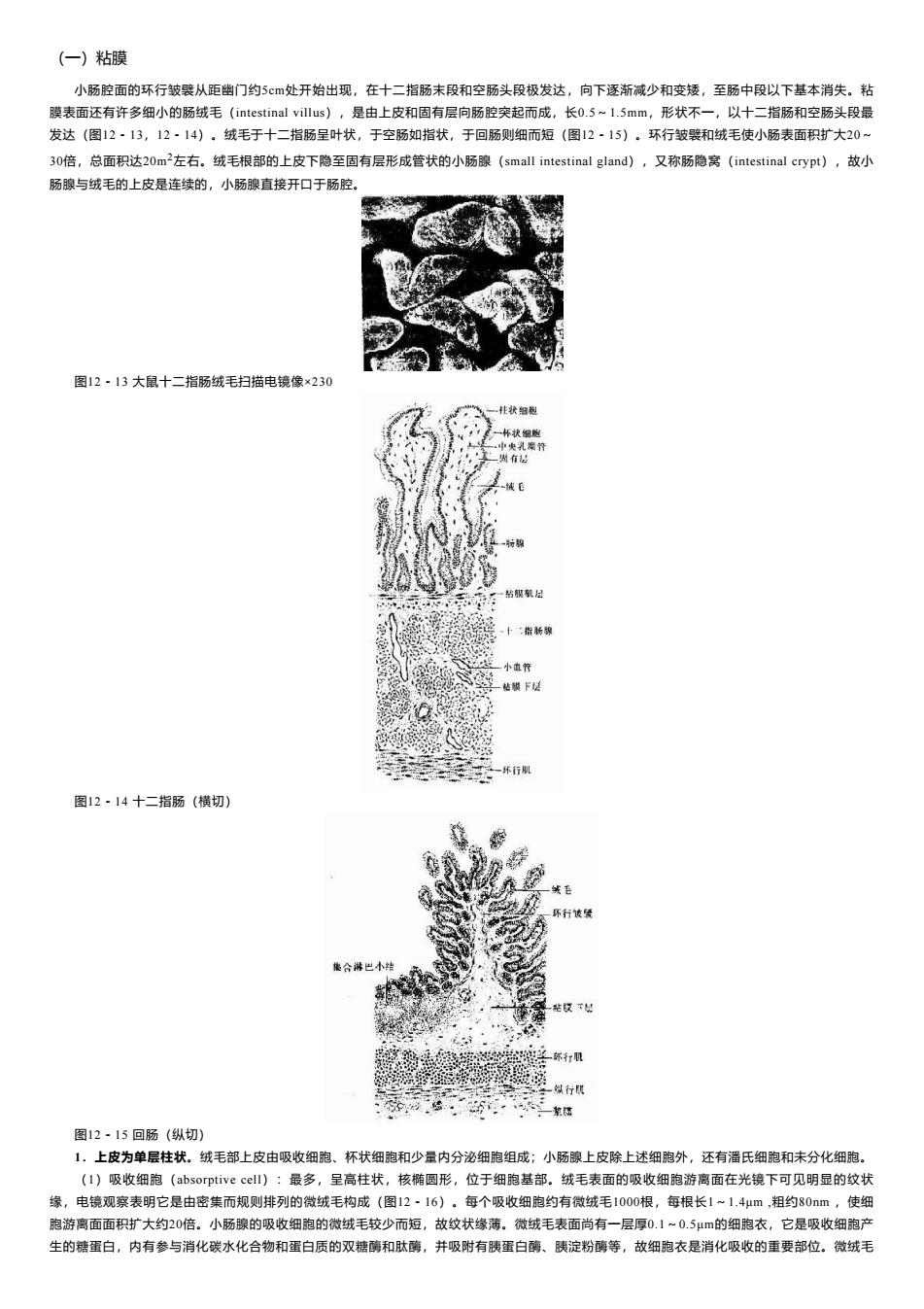

(一)粘膜 小肠腔面的环行皱装从距幽门约5©m处开始出现,在十二指肠末段和空肠头段极发达,向下逐渐减少和变矮,至肠中段以下基本消失。粘 膜表面还有许多细小的肠绒毛(intestinvillus),是由上皮和固有层向肠腔突起而成,长0.5-1.5mm,形状不一,以十二指肠和空肠头段最 发达(图12,13,12。,14)。绒毛于十二指肠呈叶状,于空肠如指状,于回肠则细而短(图12,15),环行较襞和城毛使小肠表面积扩大20一 30倍,总面积达20m2左右。绒毛根部的上皮下隐至固有层形成管状的小肠腺(mall intestinal land),又称肠隐窝()),故小 肠腺与绒毛的上皮是连续的 肠像直接开口于肠腔 图12-13大鼠十二指肠绒毛扫描电镜像×230 行 图1214十二指肠(横切) 幽合淋世小子 行 图12-15回肠(纵切) 1,上皮为单层柱状。绒毛部上皮由吸收细胞、杯状细胞和少量内分论细孢组成:小肠腺上皮除上述细孢外,还有潘氏细胞和未分化细胞。 (1)吸收细胞(absorptivecel):最多,呈高柱状,核椭园形,位于细胞基部。绒毛表面的吸收细胞游离面在光镜下可见明显的纹状 缘,电镜观察表明它是由密集而规则排列的微绒毛构成(图12·16),每个吸收细胞约有微城毛1000根,每根长1~1.4um,粗约80m,使细 跑游离面面积扩大约20倍。小肠腺的吸收细胞的微绒毛校少而短,故纹状缘满。微绒毛表面尚有一层厚0.1~0.5μm的细胞衣,它是吸收细胞产 生的糖蛋白,内有参与消化碳水化合物和蛋白质的双糖酶和肽确,并吸附有胰蛋白酶、胰淀粉跨等,故细胞衣是消化吸收的重要部位。微绒毛 (一)粘膜 小肠腔面的环行皱襞从距幽门约5cm处开始出现,在十二指肠末段和空肠头段极发达,向下逐渐减少和变矮,至肠中段以下基本消失。粘 膜表面还有许多细小的肠绒毛(intestinal villus),是由上皮和固有层向肠腔突起而成,长0.5~1.5mm,形状不一,以十二指肠和空肠头段最 发达(图12-13,12-14)。绒毛于十二指肠呈叶状,于空肠如指状,于回肠则细而短(图12-15)。环行皱襞和绒毛使小肠表面积扩大20~ 30倍,总面积达20m 2左右。绒毛根部的上皮下隐至固有层形成管状的小肠腺(small intestinal gland),又称肠隐窝(intestinal crypt),故小 肠腺与绒毛的上皮是连续的,小肠腺直接开口于肠腔。 图12-13 大鼠十二指肠绒毛扫描电镜像×230 图12-14 十二指肠(横切) 图12-15 回肠(纵切) 1.上皮为单层柱状。绒毛部上皮由吸收细胞、杯状细胞和少量内分泌细胞组成;小肠腺上皮除上述细胞外,还有潘氏细胞和未分化细胞。 (1)吸收细胞(absorptive cell):最多,呈高柱状,核椭圆形,位于细胞基部。绒毛表面的吸收细胞游离面在光镜下可见明显的纹状 缘,电镜观察表明它是由密集而规则排列的微绒毛构成(图12-16)。每个吸收细胞约有微绒毛1000根,每根长1~1.4μm ,粗约80nm ,使细 胞游离面面积扩大约20倍。小肠腺的吸收细胞的微绒毛较少而短,故纹状缘薄。微绒毛表面尚有一层厚0.1~0.5μm的细胞衣,它是吸收细胞产 生的糖蛋白,内有参与消化碳水化合物和蛋白质的双糖酶和肽酶,并吸附有胰蛋白酶、胰淀粉酶等,故细胞衣是消化吸收的重要部位。微绒毛