正在加载图片...

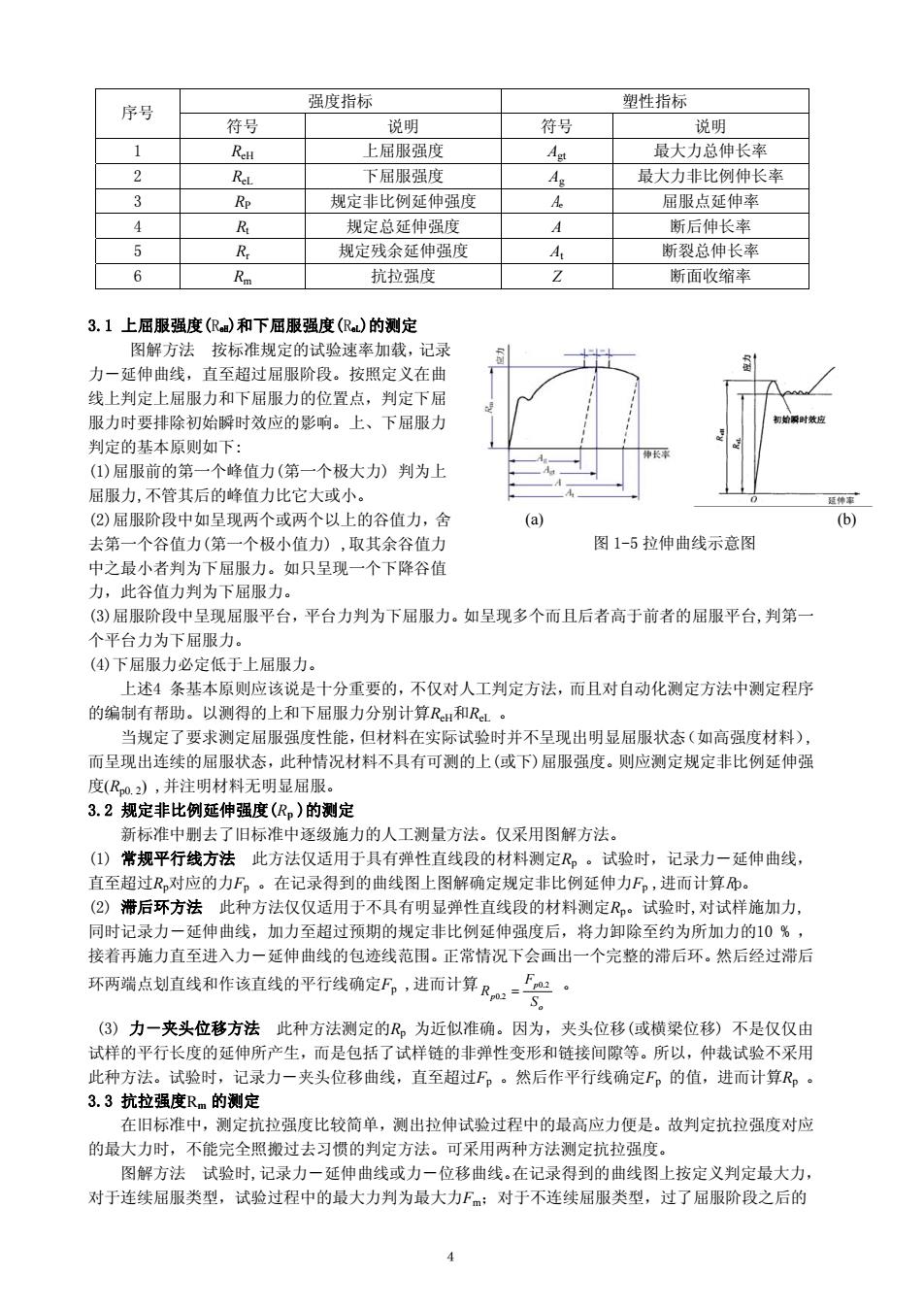

序号 强度指标 塑性指标 符号 说明 符号 说明 上屈服强瘦 最大力总伸长率 R 下屈服强度 Ae 最大力非比例伸长率 规定非比例证伸强度 A 屈服点证伸率 规定总征伸强度 断后伸长率 规定残余延伸强度 断裂总伸长率 6 R 抗拉强度 面收缩率 3.1上屈服强度巛)和下屈服强度(R)的测定 图解方法 按标准规定的试验速率加载,记示 力一延伸曲线 直至超过屈服阶段 按照定义在 线上判定上屈服力和下屈服力的位管点,判定下屈 服力时要排除初始瞬时效应的影响。上、下屈服力 判定的基本原则如下: (①)屈服前的第一个峰值力(第一个极大)判为上 屈服力,不管其后的峰值力比它大或小 (2)屈服阶段中如呈现两个或两个以上的谷值力,舍 (a (b) 去第一个谷值力(第一个极小值),取其余谷值力 图1-5拉伸曲线示意图 中之最小者判为下屈服力。如只呈现一个下降谷值 力,此谷值力判为下屈服力。 (3)屈服阶段中呈现屈服平台,平台力判为下屈服力.如呈现多个而且后者高于前者的屈服平台,判第 个平台力为下屈服力 (4)下屈服力必定低于上屈服力。 上述4条基本原则应该说是十分重要的,不仅对人工判定方法,而且对自动化测定方法中测定程序 的编制有帮助。以测得的上和下屈服力分别计算Ru和R 当规定了要求测定屈服强度性能,但材料在实际试验时并不呈现出明显屈服状态(如高强度材料), 而呈现出连续的屈服状态, 此种情况材料不具有可测的上(或下)屈服强度。则 应测定规定非比例延伸 度(R0,),并注明材料无明显屈服。 3.2规定非比例延伸强度(R,)的测定 新标准中删去了旧标准中逐级施力的人工测量方法。仅采用图解方法。 (1)常规平行线方法此方法仅话用于具有弹性直线段的材料测定R。。试验时,记录力一征伸曲线: 直至超过R,对应的力 在记录得到的曲线图上图解确定规定非比例延伸力F,进而计算而 (②)滞后环方法此种方法仅仅适用于不具有明显弹性直线段的材料测定R,·试验时,对试样施加力, 同时记录力一延伸曲线,加力至超过预期的规定非比例延伸强度后,将力御除至约为所加力的10% 接着再施力直至进入力一延伸曲线的包迹线范围。正常情况下会画出一个完整的滞后环。然后经过滞后 环两端点划直线和作该直线的平行线确定厂,进而计算风:一 F 3)力一夹头位移方法 此种方法测定的凡为近似准确。因为,夹头位移(或横梁位移)不是仅仅 试样的平行长度的延伸所产生,而是包括了试样链的非弹性变形和链接间隙等。所以,伸裁试验不采用 此种方法。试验时,记录力一夹头位移曲线,直至超过F。。然后作平行线确定F。的值,进而计算R。。 3.3抗拉强度Rm的测定 在旧标准中,测定抗拉强度比较简单,测出拉伸试验过程中的最高应力便是。故判定抗拉强度对成 的最大力时,不能完全照搬过去习惯的判定方法。可采用两种方法测定抗拉强度 图解方法 试验时 记录力 延伸曲线或力一位移曲线。在记录得到的曲线图上按定义判定最大力 对于连续屈服类型,试验过程中的最大力判为最大力F:对于不连续屈服类型,过了屈服阶段之后的 4 强度指标 塑性指标 序号 符号 说明 符号 说明 1 ReH 上屈服强度 Agt 最大力总伸长率 2 ReL 下屈服强度 Ag 最大力非比例伸长率 3 RP 规定非比例延伸强度 Ae 屈服点延伸率 4 Rt 规定总延伸强度 A 断后伸长率 5 Rr 规定残余延伸强度 At 断裂总伸长率 6 Rm 抗拉强度 Z 断面收缩率 3.1 上屈服强度(ReH)和下屈服强度(ReL)的测定 图解方法 按标准规定的试验速率加载,记录 力-延伸曲线,直至超过屈服阶段。按照定义在曲 线上判定上屈服力和下屈服力的位置点,判定下屈 服力时要排除初始瞬时效应的影响。上、下屈服力 判定的基本原则如下: (1)屈服前的第一个峰值力(第一个极大力) 判为上 屈服力,不管其后的峰值力比它大或小。 (2)屈服阶段中如呈现两个或两个以上的谷值力,舍 去第一个谷值力(第一个极小值力) ,取其余谷值力 中之最小者判为下屈服力。如只呈现一个下降谷值 力,此谷值力判为下屈服力。 (3)屈服阶段中呈现屈服平台,平台力判为下屈服力。如呈现多个而且后者高于前者的屈服平台,判第一 个平台力为下屈服力。 (4)下屈服力必定低于上屈服力。 上述4 条基本原则应该说是十分重要的,不仅对人工判定方法,而且对自动化测定方法中测定程序 的编制有帮助。以测得的上和下屈服力分别计算ReH和ReL 。 当规定了要求测定屈服强度性能,但材料在实际试验时并不呈现出明显屈服状态(如高强度材料), 而呈现出连续的屈服状态,此种情况材料不具有可测的上(或下)屈服强度。则应测定规定非比例延伸强 度(Rp0. 2) ,并注明材料无明显屈服。 3.2 规定非比例延伸强度(Rp )的测定 新标准中删去了旧标准中逐级施力的人工测量方法。仅采用图解方法。 (1) 常规平行线方法 此方法仅适用于具有弹性直线段的材料测定Rp 。试验时,记录力-延伸曲线, 直至超过Rp对应的力Fp 。在记录得到的曲线图上图解确定规定非比例延伸力Fp ,进而计算Rp。 (2) 滞后环方法 此种方法仅仅适用于不具有明显弹性直线段的材料测定Rp。试验时,对试样施加力, 同时记录力-延伸曲线,加力至超过预期的规定非比例延伸强度后,将力卸除至约为所加力的10 % , 接着再施力直至进入力-延伸曲线的包迹线范围。正常情况下会画出一个完整的滞后环。然后经过滞后 环两端点划直线和作该直线的平行线确定Fp ,进而计算 o p p S F R 0.2 0.2 = 。 (3) 力-夹头位移方法 此种方法测定的Rp 为近似准确。因为,夹头位移(或横梁位移) 不是仅仅由 试样的平行长度的延伸所产生,而是包括了试样链的非弹性变形和链接间隙等。所以,仲裁试验不采用 此种方法。试验时,记录力-夹头位移曲线,直至超过Fp 。然后作平行线确定Fp 的值,进而计算Rp 。 3.3 抗拉强度Rm 的测定 在旧标准中,测定抗拉强度比较简单,测出拉伸试验过程中的最高应力便是。故判定抗拉强度对应 的最大力时,不能完全照搬过去习惯的判定方法。可采用两种方法测定抗拉强度。 图解方法 试验时,记录力-延伸曲线或力-位移曲线。在记录得到的曲线图上按定义判定最大力, 对于连续屈服类型,试验过程中的最大力判为最大力Fm;对于不连续屈服类型,过了屈服阶段之后的 (a) (b) 图 1-5 拉伸曲线示意图