正在加载图片...

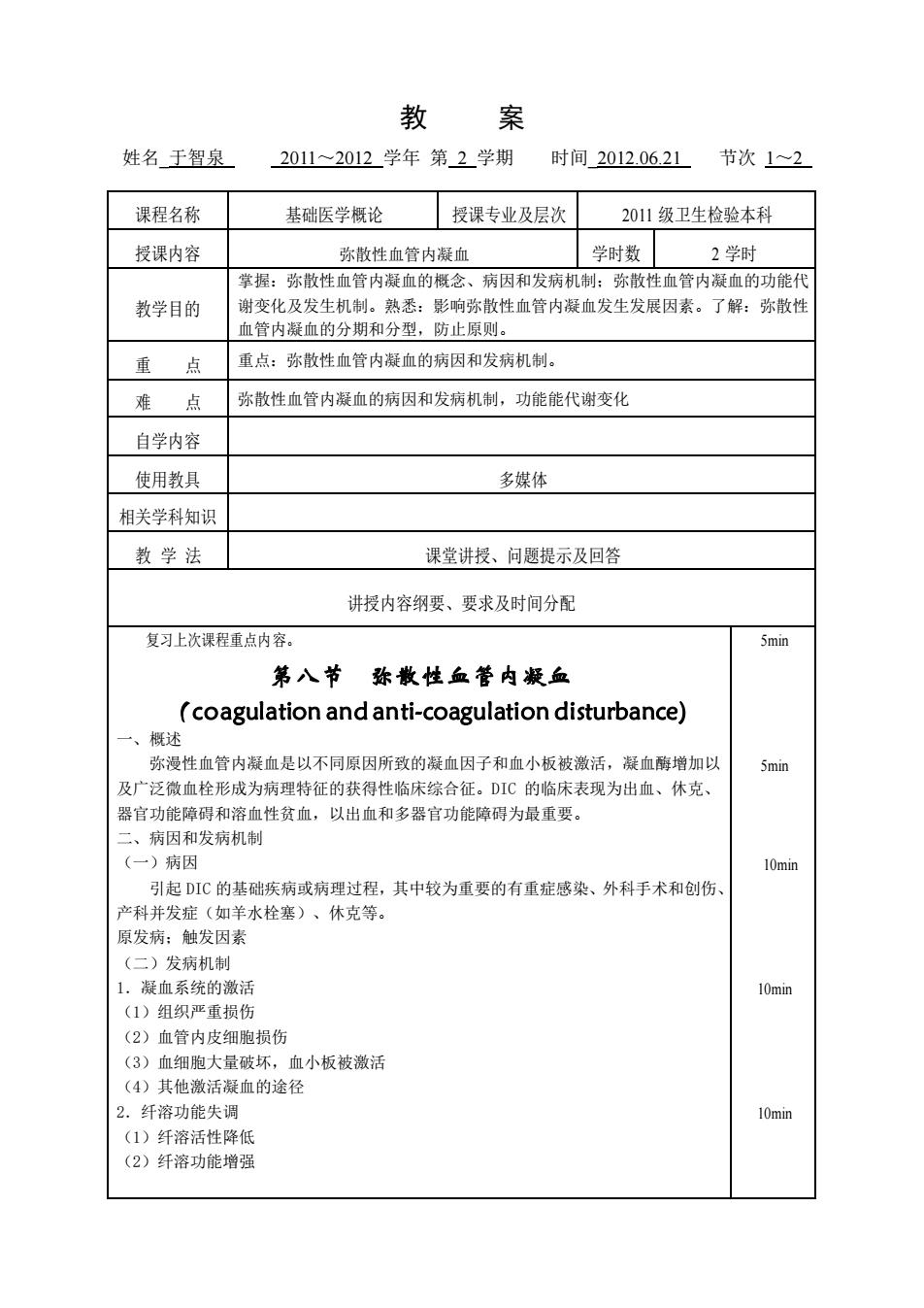

教 案 姓名于智泉 2011~2012学年第2学期时间2012.0621 节次1~2 课程名称 基础医学概论 授课专业及层次 2011级卫生检验本科 授课内容 弥散性血管内凝血 学时数 2学时 掌握:弥散性血管内凝血的概念、病因和发病机制:弥散性血管内凝血的功能代 教学目的 谢变化及发生机制。熟悉:影响弥散性血管内凝血发生发展因素。了解:弥散性 血管内凝血的分期和分型,防止原则。 重点 重点:弥散性血管内凝血的病因和发病机制。 难点 弥散性血管内凝血的病因和发病机制,功能能代谢变化 自学内容 使用教具 多媒体 相关学科知识 教学法 课堂讲授、问题提示及回答 讲授内容纲要、要求及时间分配 复习上次课程重点内容。 5min 第八节弥散性血管内凝血 (coagulation and anti-coagulation disturbance) 弥漫性血管内凝血是以不同原因所致的凝血因子和血小板被激活,凝血酶增加以 5min 及广泛微血栓形成为病理特征的获得性临床综合征。DIC的临床表现为出血、休克、 器官功能障碍和溶血性贫血,以出血和多器官功能障碍为最重要。 二、病因和发病机制 (一)病因 10min 引起DIC的基础疾病或病理过程,其中较为重要的有重症感染、外科手术和创伤 产科并发症(如羊水栓塞)、休克等。 原发病:触发因素 (二)发病机制 1.凝血系统的激活 10min (1)组织严重损伤 (2)血管内皮细胞损伤 (3) 血细胞大量破坏 血小板被激活 (4)其他激活凝血的途径 2.纤溶功能失调 10min (1)红溶活性降低 (2)纤溶功能增避 教 案 姓名_于智泉 2011~2012 学年 第 2 学期 时间_2012.06.21 节次 1~2 课程名称 基础医学概论 授课专业及层次 2011 级卫生检验本科 授课内容 弥散性血管内凝血 学时数 2 学时 教学目的 掌握:弥散性血管内凝血的概念、病因和发病机制;弥散性血管内凝血的功能代 谢变化及发生机制。熟悉:影响弥散性血管内凝血发生发展因素。了解:弥散性 血管内凝血的分期和分型,防止原则。 重 点 重点:弥散性血管内凝血的病因和发病机制。 难 点 弥散性血管内凝血的病因和发病机制,功能能代谢变化 自学内容 使用教具 多媒体 相关学科知识 教 学 法 课堂讲授、问题提示及回答 讲授内容纲要、要求及时间分配 复习上次课程重点内容。 第八节 弥散性血管内凝血 (coagulation and anti-coagulation disturbance) 一、概述 弥漫性血管内凝血是以不同原因所致的凝血因子和血小板被激活,凝血酶增加以 及广泛微血栓形成为病理特征的获得性临床综合征。DIC 的临床表现为出血、休克、 器官功能障碍和溶血性贫血,以出血和多器官功能障碍为最重要。 二、病因和发病机制 (一)病因 引起 DIC 的基础疾病或病理过程,其中较为重要的有重症感染、外科手术和创伤、 产科并发症(如羊水栓塞)、休克等。 原发病;触发因素 (二)发病机制 1.凝血系统的激活 (1)组织严重损伤 (2)血管内皮细胞损伤 (3)血细胞大量破坏,血小板被激活 (4)其他激活凝血的途径 2.纤溶功能失调 (1)纤溶活性降低 (2)纤溶功能增强 5min 5min 10min 10min 10min