正在加载图片...

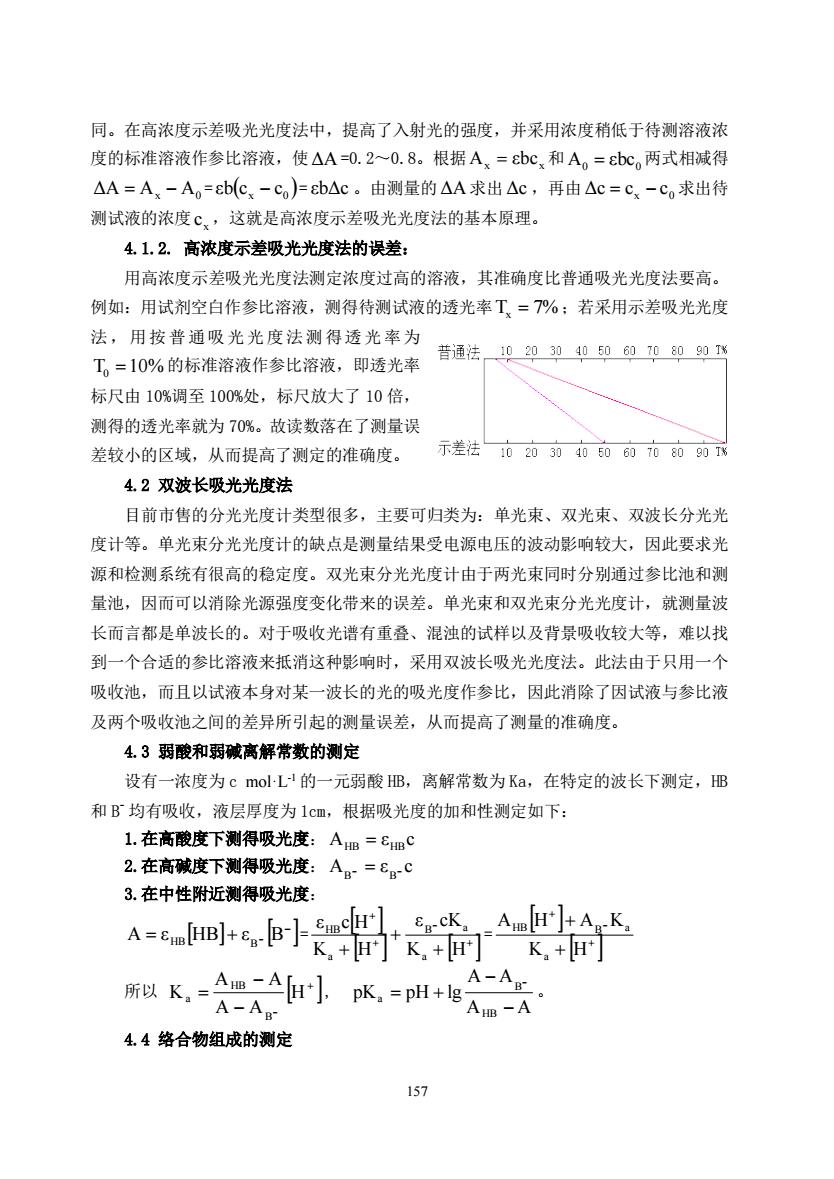

同。在高浓度示差吸光光度法中,提高了入射光的强度,并采用浓度稍低于待测溶液浓 度的标准溶液作参比溶液,使△A=0.2~0.8。根据Ax=bc,和A。=bc。两式相减得 △A=Ax-A。=b(c,-c)=b△c。由测量的△A求出Ac,再由△c=c,-c求出待 测试液的浓度℃.,这就是高浓度示差吸光光度法的基本原理。 4.1.2.高浓度示差吸光光度法的误差: 用高浓度示差吸光光度法测定浓度过高的溶液,其准确度比普通吸光光度法要高。 例如:用试剂空白作参比溶液,测得待测试液的透光率T=7%:若采用示差吸光光度 法,用按普通吸光光度法测得透光率为 T。=10%的标准溶液作参比溶液,即透光率 昔通法102030405060708090T% 标尺由10%调至100%处,标尺放大了10倍, 测得的透光率就为70%。故读数落在了测量误 差较小的区域,从而提高了测定的准确度。 示差法020304050607080901W 4.2双波长吸光光度法 目前市售的分光光度计类型很多,主要可归类为:单光束、双光束、双波长分光光 度计等。单光束分光光度计的缺点是测量结果受电源电压的波动影响较大,因此要求光 源和检测系统有很高的稳定度。双光束分光光度计由于两光束同时分别通过参比池和测 量池,因而可以消除光源强度变化带来的误差。单光束和双光束分光光度计,就测量波 长而言都是单波长的。对于吸收光谱有重叠、混浊的试样以及背景吸收较大等,难以找 到一个合适的参比溶液来抵消这种影响时,采用双波长吸光光度法。此法由于只用一个 吸收池,而且以试液本身对某一波长的光的吸光度作参比,因此消除了因试液与参比液 及两个吸收池之间的差异所引起的测量误差,从而提高了测量的准确度。 4.3弱酸和弱碱高解常数的测定 设有一浓度为c mol-L1的一元弱酸B,离解常数为Ka,在特定的波长下测定,B 和B均有吸收,液层厚度为1cm,根据吸光度的加和性测定如下: 1.在高酸度下测得吸光度:AB=£Bc 2.在高碱度下测得吸光度:Ag=£gC 3.在中性附近测得吸光度: A国时尚 eecK,Am+AgK。 烈K,知成,=pH+公之 A-AB A-A。 4.4络合物组成的测定 157157 同。在高浓度示差吸光光度法中,提高了入射光的强度,并采用浓度稍低于待测溶液浓 度的标准溶液作参比溶液,使ΔA =0.2~0.8。根据 x x A = εbc 和 0 0 A = εbc 两式相减得 ΔA = Ax − A0 = ( ) x 0 εb c − c = εbΔc 。由测量的 ΔA 求出 Δc ,再由 x 0 Δc = c − c 求出待 测试液的浓度 x c ,这就是高浓度示差吸光光度法的基本原理。 4.1.2. 高浓度示差吸光光度法的误差: 用高浓度示差吸光光度法测定浓度过高的溶液,其准确度比普通吸光光度法要高。 例如:用试剂空白作参比溶液,测得待测试液的透光率Tx = 7% ;若采用示差吸光光度 法,用按普通吸光光度法测得透光率为 T0 =10% 的标准溶液作参比溶液,即透光率 标尺由 10%调至 100%处,标尺放大了 10 倍, 测得的透光率就为 70%。故读数落在了测量误 差较小的区域,从而提高了测定的准确度。 4.2 双波长吸光光度法 目前市售的分光光度计类型很多,主要可归类为:单光束、双光束、双波长分光光 度计等。单光束分光光度计的缺点是测量结果受电源电压的波动影响较大,因此要求光 源和检测系统有很高的稳定度。双光束分光光度计由于两光束同时分别通过参比池和测 量池,因而可以消除光源强度变化带来的误差。单光束和双光束分光光度计,就测量波 长而言都是单波长的。对于吸收光谱有重叠、混浊的试样以及背景吸收较大等,难以找 到一个合适的参比溶液来抵消这种影响时,采用双波长吸光光度法。此法由于只用一个 吸收池,而且以试液本身对某一波长的光的吸光度作参比,因此消除了因试液与参比液 及两个吸收池之间的差异所引起的测量误差,从而提高了测量的准确度。 4.3 弱酸和弱碱离解常数的测定 设有一浓度为 c mol·L-1 的一元弱酸 HB,离解常数为 Ka,在特定的波长下测定,HB 和 B - 均有吸收,液层厚度为 1cm,根据吸光度的加和性测定如下: 1.在高酸度下测得吸光度: A ε c HB = HB 2.在高碱度下测得吸光度: A ε c B B − = − 3.在中性附近测得吸光度: [ ] [ ] − A = ε HB + ε − B HB B = [ ] [ ] [ ] + + + + + + − K H ε cK K H ε c H a B a a HB = [ ] [ ] + + + + − K H A H A K a HB B a 所以 [ ] + − − − = H A A A A K B HB a , A A A A pK pH lg HB B a − − = + − 。 4.4 络合物组成的测定