正在加载图片...

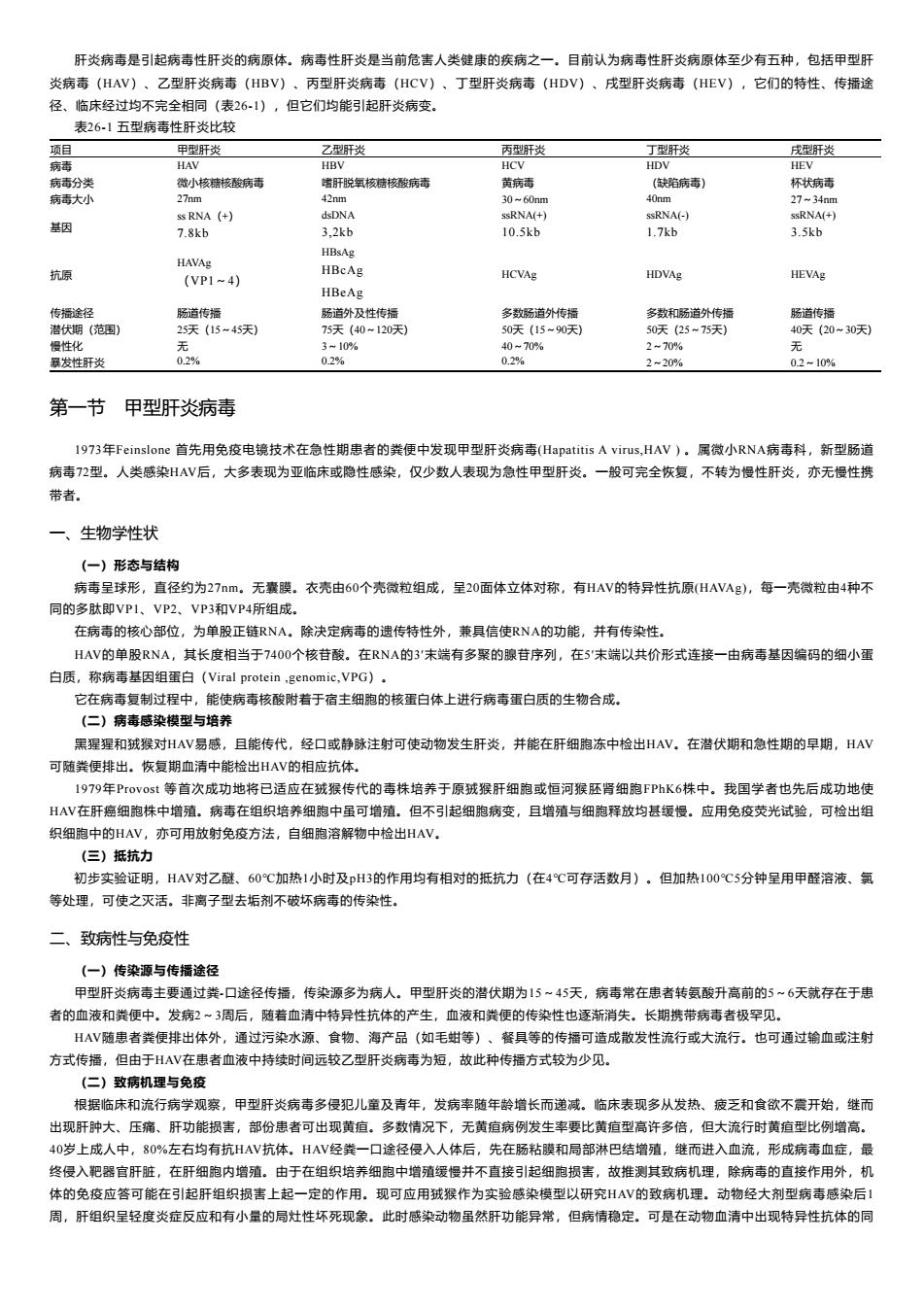

肝炎病毒是引起病毒性肝炎的病原体,病毒性肝炎是当前危害人类健康的疾向之一,目前认为病毒性肝炎应原体至少有五种,包括甲型肝 炎毒HAV)乙型炎忘毒HBV )、丙型肝炎病毒(HCV)、丁型肝炎病毒(HDV)、戌型肝炎病毒(EV),它们的特性、传播途 径。临床经过均不完全相同(表26-) ,但它们均能引起肝炎病变。 表261五型病声性肝炎比较 型肝炎 胶氧核核险病 病毒大小 因 7.8kb 10.5k 1.7k 抗 (P14) HCVA HBeAg 传播途径 肠道传播 (5-45天) 多放道外传 肠道传播 (20-30天 基发性肝火 无10 第一节甲型肝炎病毒 1973年Feinslo0e首先用免电技术在急性期围者的举 中发现甲型肝炎病(Hapatitis A virus.HAV) 属小RNA病声科,新刑道 病声72型 人类感边日AV后大 表现为亚临床或隐性感染,仅少数人表现为急性甲型肝炎」 般可完全恢复,不转为慢性肝炎,亦无慢性携 带者。 一、生物学性状 (一)形态与结构 病毒呈球形,直径约为27m。无囊膜。衣壳由60个壳微粒组成,呈20面体立体对称,有HAV的特异性抗原(HAV以g),每一壳微粒由4种不 同的多肽即VP VP2,VP3和VP4所成 在病毒的核心部位,为单服正链RNA。除决定病毒的遗传特性外,兼具信使RNA的功能,并有传染性 HAV的单股RNA,其长度相当于7400个核昔酸。在RNA的3'末端有多聚的腺昔序列,在5'末端以共价形式连接一由病毒基因编码的细小重 白质,称病毒基因组蛋白(Viral proteinmc,VPG)· 它在病毒复制过程中,能使病毒核酸附着于宿主细胞的核蛋白体上进行病毒蛋白质的生物合成, (二)病毒感染模型与培养 黑猩强和绒猴对HAV易感,且能传代,经口或静脉注射可使动物发生肝炎,并能在肝细胞冻中检出HAW。在潜伏期和急性期的早期,HAW 可随粪使排出。恢复明血清中能检出HV的相应抗体, 199年Provost等首次成功地将已话应在绒猴传代的毒株培养于原绒猴肝细胞或恒河猴胚背细胞FPhK6株中。我国学者也先后成功地使 HV在肝癌细胞株中增殖。病毒在组织培养细胞中虽可增殖,但不引起细胞病变,且增殖与细胞释放均基缓慢。应用免疫荧光试验,可检出组 织细胞中的HAV,亦可用放射免疫方法,自细胞溶解物中检出HAV, (三)抵抗力 初步实验证明,HAV对乙感、60C加热1小时及pH3的作用均有相对的抵抗力(在4C可存活数月),但加热100℃5分钟呈用甲醛溶液、氧 等处理,可使之灭活。非离子型去垢剂不破坏病毒的传染性, 二、致病性与免疫性 一)传染源与传播途 甲型肝炎病毒主受通过粪.口途径传播,传染源多为病人。甲型肝炎的潜伏胡为15~45天,病常在患者转氨酸升高前的5一6天就存在于志 者的血液和粪便中。发病2一3用后,随若血清中特异性抗体的产生,血液和粪便的传染性也逐新消失,长期携带病毒者极罕见, HAV跑者举便排出体外,通过污染水源。食物。海产品(如毛蚶等 餐具等的传播可造成散发性流行或大流行。也可通过输血或注射 方式传播。但由于HAV在用者血液中持续时间 交乙型肝炎病击为短,故此 专播方式较为少见 (仁)致病机理与免疫 根据临床和流行病学观察,甲型研炎病毒多侵犯儿童及吉年,发 而递减。临床表现多从发热。疲于和合欲不震开始,继而 出现肝肿大压痛肝功能损,部份者 值型高许多倍,但大流行时苗值型比高 4O岁上成人中,8O%左右均有抗HAV抗体,HA 装 一口涂径侣入人体后 终侵入肥器官肝脏,在肝细胞内增殖。由于 年组织培细胞中增: 损害上起一定的 用。现可应 为实 是大 后 周,肝组织至 量的局 此时感 然肝 ☐清中出现特异性抗体的 肝炎病毒是引起病毒性肝炎的病原体。病毒性肝炎是当前危害人类健康的疾病之一。目前认为病毒性肝炎病原体至少有五种,包括甲型肝 炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、丁型肝炎病毒(HDV)、戌型肝炎病毒(HEV),它们的特性、传播途 径、临床经过均不完全相同(表26-1),但它们均能引起肝炎病变。 表26-1 五型病毒性肝炎比较 项目 甲型肝炎 乙型肝炎 丙型肝炎 丁型肝炎 戌型肝炎 病毒 HAV HBV HCV HDV HEV 病毒分类 微小核糖核酸病毒 嗜肝脱氧核糖核酸病毒 黄病毒 (缺陷病毒) 杯状病毒 病毒大小 27nm 42nm 30~60nm 40nm 27~34nm 基因 ss RNA(+) 7.8kb dsDNA 3,2kb ssRNA(+) 10.5kb ssRNA(-) 1.7kb ssRNA(+) 3.5kb 抗原 HAVAg (VP1~4) HBsAg HBcAg HBeAg HCVAg HDVAg HEVAg 传播途径 肠道传播 肠道外及性传播 多数肠道外传播 多数和肠道外传播 肠道传播 潜伏期(范围) 25天(15~45天) 75天(40~120天) 50天(15~90天) 50天(25~75天) 40天(20~30天) 慢性化 无 3~10% 40~70% 2~70% 无 暴发性肝炎 0.2% 0.2% 0.2% 2~20% 0.2~10% 第一节 甲型肝炎病毒 1973年Feinslone 首先用免疫电镜技术在急性期患者的粪便中发现甲型肝炎病毒(Hapatitis A virus,HAV ) 。属微小RNA病毒科,新型肠道 病毒72型。人类感染HAV后,大多表现为亚临床或隐性感染,仅少数人表现为急性甲型肝炎。一般可完全恢复,不转为慢性肝炎,亦无慢性携 带者。 一、生物学性状 (一)形态与结构 病毒呈球形,直径约为27nm。无囊膜。衣壳由60个壳微粒组成,呈20面体立体对称,有HAV的特异性抗原(HAVAg),每一壳微粒由4种不 同的多肽即VP1、VP2、VP3和VP4所组成。 在病毒的核心部位,为单股正链RNA。除决定病毒的遗传特性外,兼具信使RNA的功能,并有传染性。 HAV的单股RNA,其长度相当于7400个核苷酸。在RNA的3′末端有多聚的腺苷序列,在5′末端以共价形式连接一由病毒基因编码的细小蛋 白质,称病毒基因组蛋白(Viral protein ,genomic,VPG)。 它在病毒复制过程中,能使病毒核酸附着于宿主细胞的核蛋白体上进行病毒蛋白质的生物合成。 (二)病毒感染模型与培养 黑猩猩和狨猴对HAV易感,且能传代,经口或静脉注射可使动物发生肝炎,并能在肝细胞冻中检出HAV。在潜伏期和急性期的早期,HAV 可随粪便排出。恢复期血清中能检出HAV的相应抗体。 1979年Provost 等首次成功地将已适应在狨猴传代的毒株培养于原狨猴肝细胞或恒河猴胚肾细胞FPhK6株中。我国学者也先后成功地使 HAV在肝癌细胞株中增殖。病毒在组织培养细胞中虽可增殖。但不引起细胞病变,且增殖与细胞释放均甚缓慢。应用免疫荧光试验,可检出组 织细胞中的HAV,亦可用放射免疫方法,自细胞溶解物中检出HAV。 (三)抵抗力 初步实验证明,HAV对乙醚、60℃加热1小时及pH3的作用均有相对的抵抗力(在4℃可存活数月)。但加热100℃5分钟呈用甲醛溶液、氯 等处理,可使之灭活。非离子型去垢剂不破坏病毒的传染性。 二、致病性与免疫性 (一)传染源与传播途径 甲型肝炎病毒主要通过粪-口途径传播,传染源多为病人。甲型肝炎的潜伏期为15~45天,病毒常在患者转氨酸升高前的5~6天就存在于患 者的血液和粪便中。发病2~3周后,随着血清中特异性抗体的产生,血液和粪便的传染性也逐渐消失。长期携带病毒者极罕见。 HAV随患者粪便排出体外,通过污染水源、食物、海产品(如毛蚶等)、餐具等的传播可造成散发性流行或大流行。也可通过输血或注射 方式传播,但由于HAV在患者血液中持续时间远较乙型肝炎病毒为短,故此种传播方式较为少见。 (二)致病机理与免疫 根据临床和流行病学观察,甲型肝炎病毒多侵犯儿童及青年,发病率随年龄增长而递减。临床表现多从发热、疲乏和食欲不震开始,继而 出现肝肿大、压痛、肝功能损害,部份患者可出现黄疸。多数情况下,无黄疸病例发生率要比黄疸型高许多倍,但大流行时黄疸型比例增高。 40岁上成人中,80%左右均有抗HAV抗体。HAV经粪一口途径侵入人体后,先在肠粘膜和局部淋巴结增殖,继而进入血流,形成病毒血症,最 终侵入靶器官肝脏,在肝细胞内增殖。由于在组织培养细胞中增殖缓慢并不直接引起细胞损害,故推测其致病机理,除病毒的直接作用外,机 体的免疫应答可能在引起肝组织损害上起一定的作用。现可应用狨猴作为实验感染模型以研究HAV的致病机理。动物经大剂型病毒感染后1 周,肝组织呈轻度炎症反应和有小量的局灶性坏死现象。此时感染动物虽然肝功能异常,但病情稳定。可是在动物血清中出现特异性抗体的同