正在加载图片...

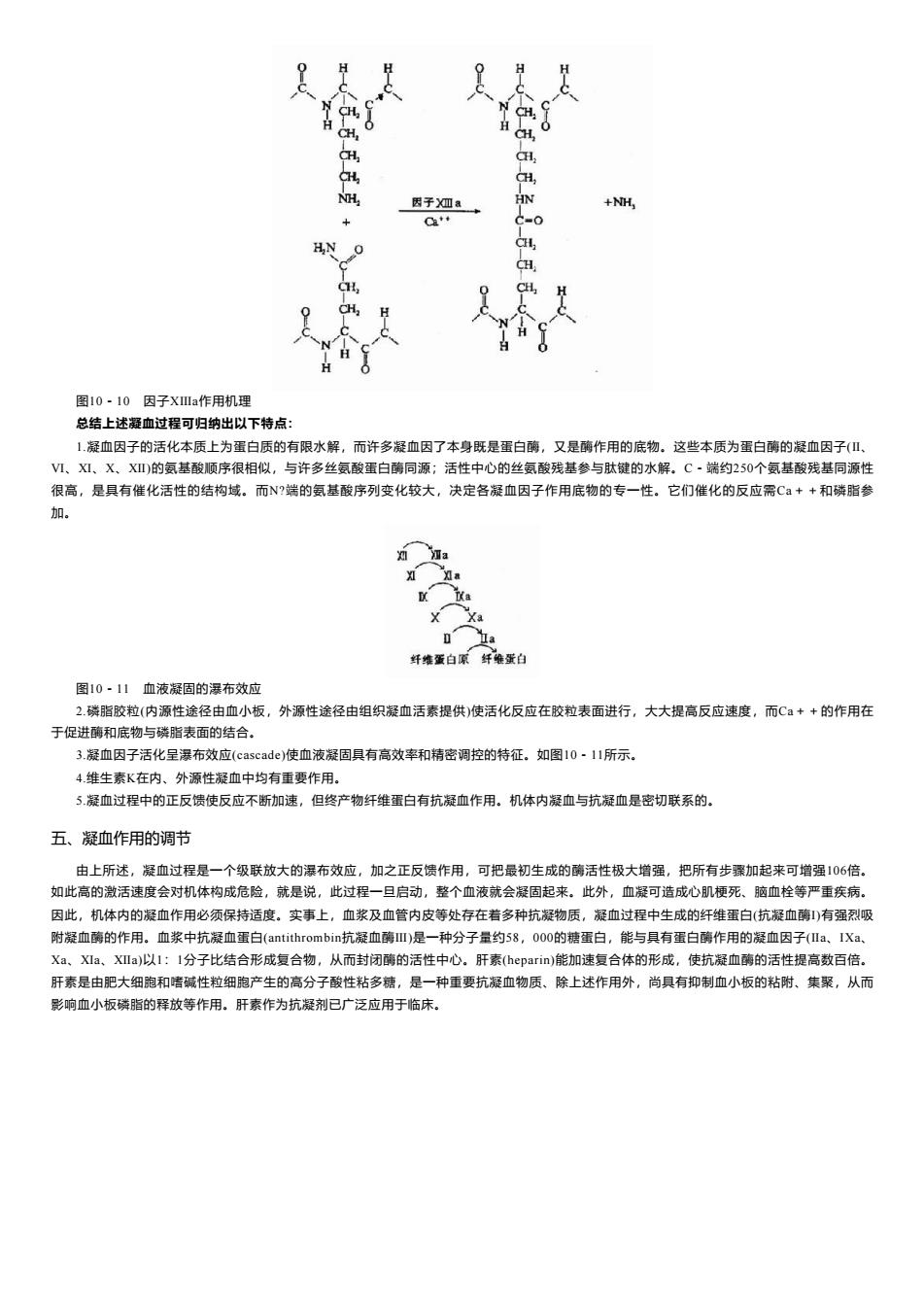

CH, H CH, H CH, H 因子Ⅻ8 +NH, + C+ C-o HN O CH, CH, CH H CH, 图10·10因子Xa作用机理 总结上述凝血过程可归纳出以下特点: 1.凝血因子的活化本质上为蛋白质的有限水解,而许多凝血因了本身既是蛋白酶,又是酶作用的底物。这些本质为蛋白酶的凝血因子(Ⅱ、 Ⅵ、XⅪ、X、X)的氨基酸顺序很相似,与许多丝氨酸蛋白酶同源;活性中心的丝氨酸残基参与肽键的水解。C-端约250个氨基酸残基同源性 很高,是具有催化活性的结构域。而N?端的氨基酸序列变化较大,决定各凝血因子作用底物的专一性。它们催化的反应需C++和磷脂参 加。 知a a X Xa 纤维蛋白原纤维蛋白 图10·11血液凝固的瀑布效应 2.磷脂胶粒(内源性途径由血小板,外源性途径由组织凝血活素提供)使活化反应在胶粒表面进行,大大提高反应速度,而C++的作用在 于促进酶和底物与磷脂表面的结合。 3.凝血因子活化呈瀑布效应(cascade)使血液凝固具有高效率和精密调控的特征。如图10·11所示! 4维生素K在内、外源性凝血中均有重要作用。 5凝血过程中的正反馈使反应不断加速,但终产物纤维蛋白有抗凝血作用。机体内凝血与抗凝血是密切联系的。 五、凝血作用的调节 由上所述,凝血过程是一个级联放大的瀑布效应,加之正反馈作用,可把最初生成的酶活性极大增强,把所有步骤加起来可增强106倍。 如此高的激活速度会对机体构成危险,就是说,此过程一旦启动,整个血液就会凝固起来。此外,血凝可造成心肌梗死、脑血栓等严重疾病。 因此,机体内的凝血作用必须保持适度。实事上,血浆及血管内皮等处存在着多种抗凝物质,凝血过程中生成的纤维蛋白(抗凝血酶)有强烈吸 附凝血酶的作用。血浆中抗凝血蛋白(antithrombin抗凝血酶Ⅲ)是一种分子量约58,000的糖蛋白,能与具有蛋白酶作用的凝血因子(Ia、IXa、 Xa、XIa、XIa)以1:I分子比结合形成复合物,从而封闭酶的活性中心。肝素(heparin)能加速复合体的形成,使抗凝血酶的活性提高数百倍。 肝素是由肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生的高分子酸性粘多糖,是一种重要抗凝血物质、除上述作用外,尚具有抑制血小板的粘附、集聚,从而 影响血小板磷脂的释放等作用。肝素作为抗凝剂已广泛应用于临床。图10-10 因子XⅢa作用机理 总结上述凝血过程可归纳出以下特点: 1.凝血因子的活化本质上为蛋白质的有限水解,而许多凝血因了本身既是蛋白酶,又是酶作用的底物。这些本质为蛋白酶的凝血因子(Ⅱ、 Ⅵ、Ⅺ、Ⅹ、Ⅻ)的氨基酸顺序很相似,与许多丝氨酸蛋白酶同源;活性中心的丝氨酸残基参与肽键的水解。C-端约250个氨基酸残基同源性 很高,是具有催化活性的结构域。而N?端的氨基酸序列变化较大,决定各凝血因子作用底物的专一性。它们催化的反应需Ca++和磷脂参 加。 图10-11 血液凝固的瀑布效应 2.磷脂胶粒(内源性途径由血小板,外源性途径由组织凝血活素提供)使活化反应在胶粒表面进行,大大提高反应速度,而Ca++的作用在 于促进酶和底物与磷脂表面的结合。 3.凝血因子活化呈瀑布效应(cascade)使血液凝固具有高效率和精密调控的特征。如图10-11所示。 4.维生素K在内、外源性凝血中均有重要作用。 5.凝血过程中的正反馈使反应不断加速,但终产物纤维蛋白有抗凝血作用。机体内凝血与抗凝血是密切联系的。 五、凝血作用的调节 由上所述,凝血过程是一个级联放大的瀑布效应,加之正反馈作用,可把最初生成的酶活性极大增强,把所有步骤加起来可增强106倍。 如此高的激活速度会对机体构成危险,就是说,此过程一旦启动,整个血液就会凝固起来。此外,血凝可造成心肌梗死、脑血栓等严重疾病。 因此,机体内的凝血作用必须保持适度。实事上,血浆及血管内皮等处存在着多种抗凝物质,凝血过程中生成的纤维蛋白(抗凝血酶Ⅰ)有强烈吸 附凝血酶的作用。血浆中抗凝血蛋白(antithrombin抗凝血酶Ⅲ)是一种分子量约58,000的糖蛋白,能与具有蛋白酶作用的凝血因子(Ⅱa、IXa、 Xa、Ⅺa、Ⅻa)以1:1分子比结合形成复合物,从而封闭酶的活性中心。肝素(heparin)能加速复合体的形成,使抗凝血酶的活性提高数百倍。 肝素是由肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生的高分子酸性粘多糖,是一种重要抗凝血物质、除上述作用外,尚具有抑制血小板的粘附、集聚,从而 影响血小板磷脂的释放等作用。肝素作为抗凝剂已广泛应用于临床