正在加载图片...

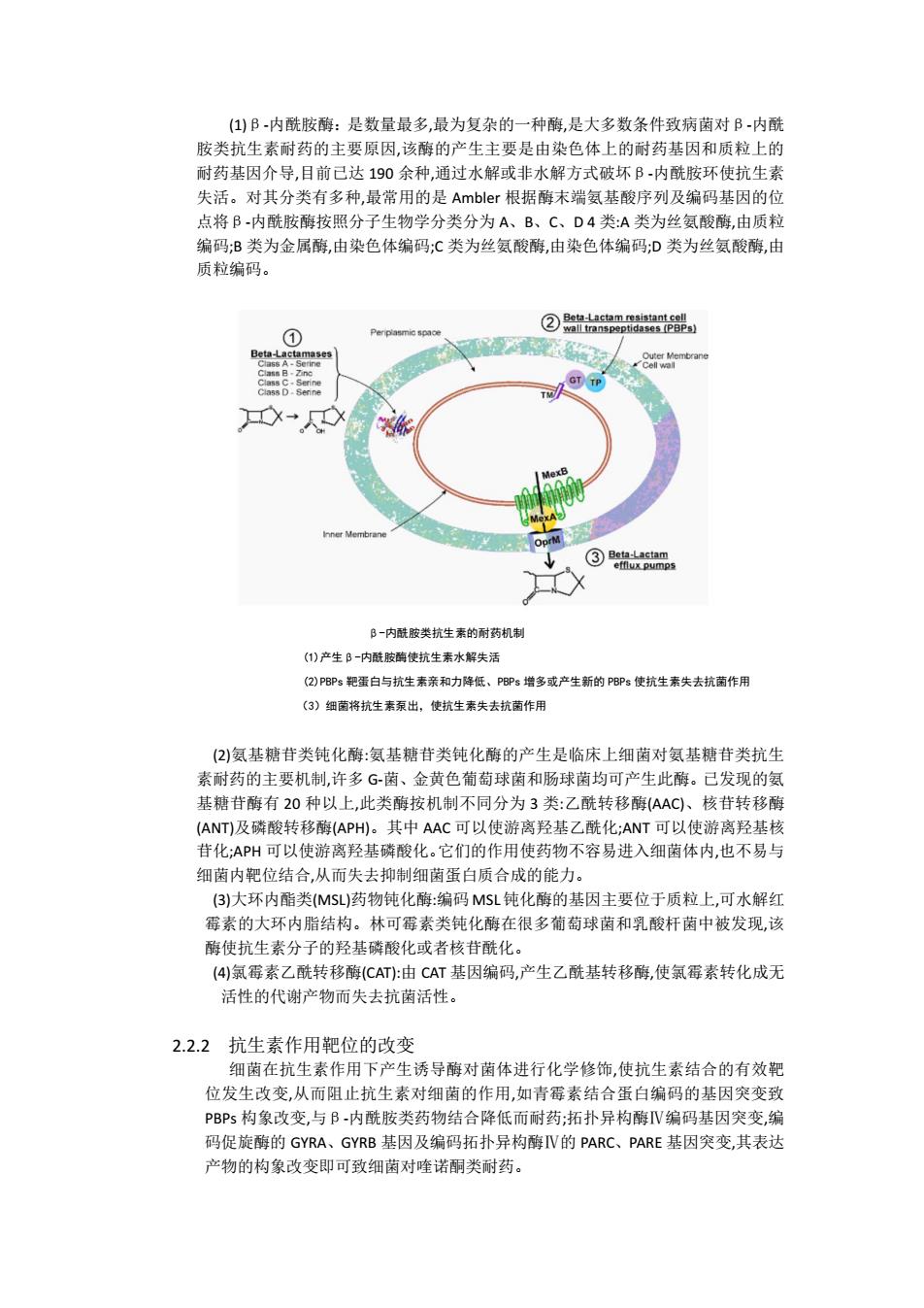

(1)B-内酰胺酶:是数量最多,最为复杂的一种酶,是大多数条件致病菌对B-内酰 胺类抗生素耐药的主要原因,该酶的产生主要是由染色体上的耐药基因和质粒上的 耐药基因介导,目前己达190余种,通过水解或非水解方式破坏B-内酰胺环使抗生素 失活。对其分类有多种,最常用的是Ambler根据酶末端氨基酸序列及编码基因的位 点将B-内酰胺酶按照分子生物学分类分为A、B、C、D4类:A类为丝氨酸酶,由质粒 编码;B类为金属酶,由染色体编码;C类为丝氨酸酶,由染色体编码;D类为丝氨酸酶,由 质粒编码。 Periplasmic spaoe ②as Beta-Lactamases Outer Membrane Cell wall GT TP Ciass D.Senne Inner Membrane ③Beta-Lactam B-内酰胺类抗生素的耐药机制 (1)产生B-内酰胺酶使抗生素水解失活 (2)PBPs靶蛋白与抗生素亲和力降低、PBPs增多或产生新的PBPs使抗生素失去抗菌作用 (3)细菌将抗生素泵出,使抗生素失去抗菌作用 (2)氨基糖苷类钝化酶:氨基糖苷类钝化酶的产生是临床上细菌对氨基糖苷类抗生 素耐药的主要机制,许多G菌、金黄色葡萄球菌和肠球菌均可产生此酶。已发现的氨 基糖苷酶有20种以上,此类酶按机制不同分为3类:乙酰转移酶(AAC)、核苷转移酶 (ANT)及磷酸转移酶(APH)。其中AAC可以使游离羟基乙酰化;ANT可以使游离羟基核 苷化;APH可以使游离羟基磷酸化。它们的作用使药物不容易进入细菌体内,也不易与 细菌内靶位结合,从而失去抑制细菌蛋白质合成的能力。 (3)大环内酯类(MSL)药物钝化酶:编码MSL钝化酶的基因主要位于质粒上,可水解红 霉素的大环内脂结构。林可霉素类钝化酶在很多葡萄球菌和乳酸杆菌中被发现,该 酶使抗生素分子的羟基磷酸化或者核苷酰化。 (4)氯霉素乙酰转移酶(CAT):由CAT基因编码,产生乙酰基转移酶,使氯霉素转化成无 活性的代谢产物而失去抗菌活性。 2.2.2抗生素作用靶位的改变 细菌在抗生素作用下产生诱导酶对菌体进行化学修饰,使抗生素结合的有效靶 位发生改变,从而阻止抗生素对细菌的作用,如青霉素结合蛋白编码的基因突变致 PBPs构象改变,与B-内酰胺类药物结合降低而耐药;拓扑异构酶Ⅳ编码基因突变,编 码促旋酶的GYRA、GYRB基因及编码拓扑异构酶V的PARC、PARE基因突变,其表达 产物的构象改变即可致细菌对喹诺酮类耐药。(1)β-内酰胺酶:是数量最多,最为复杂的一种酶,是大多数条件致病菌对β-内酰 胺类抗生素耐药的主要原因,该酶的产生主要是由染色体上的耐药基因和质粒上的 耐药基因介导,目前已达 190 余种,通过水解或非水解方式破坏β-内酰胺环使抗生素 失活。对其分类有多种,最常用的是 Ambler 根据酶末端氨基酸序列及编码基因的位 点将β-内酰胺酶按照分子生物学分类分为 A、B、C、D 4 类:A 类为丝氨酸酶,由质粒 编码;B 类为金属酶,由染色体编码;C 类为丝氨酸酶,由染色体编码;D 类为丝氨酸酶,由 质粒编码。 β-内酰胺类抗生素的耐药机制 (1)产生β-内酰胺酶使抗生素水解失活 (2)PBPs 靶蛋白与抗生素亲和力降低、PBPs 增多或产生新的 PBPs 使抗生素失去抗菌作用 (3)细菌将抗生素泵出,使抗生素失去抗菌作用 (2)氨基糖苷类钝化酶:氨基糖苷类钝化酶的产生是临床上细菌对氨基糖苷类抗生 素耐药的主要机制,许多 G-菌、金黄色葡萄球菌和肠球菌均可产生此酶。已发现的氨 基糖苷酶有 20 种以上,此类酶按机制不同分为 3 类:乙酰转移酶(AAC)、核苷转移酶 (ANT)及磷酸转移酶(APH)。其中 AAC 可以使游离羟基乙酰化;ANT 可以使游离羟基核 苷化;APH 可以使游离羟基磷酸化。它们的作用使药物不容易进入细菌体内,也不易与 细菌内靶位结合,从而失去抑制细菌蛋白质合成的能力。 (3)大环内酯类(MSL)药物钝化酶:编码 MSL钝化酶的基因主要位于质粒上,可水解红 霉素的大环内脂结构。林可霉素类钝化酶在很多葡萄球菌和乳酸杆菌中被发现,该 酶使抗生素分子的羟基磷酸化或者核苷酰化。 (4)氯霉素乙酰转移酶(CAT):由 CAT 基因编码,产生乙酰基转移酶,使氯霉素转化成无 活性的代谢产物而失去抗菌活性。 2.2.2 抗生素作用靶位的改变 细菌在抗生素作用下产生诱导酶对菌体进行化学修饰,使抗生素结合的有效靶 位发生改变,从而阻止抗生素对细菌的作用,如青霉素结合蛋白编码的基因突变致 PBPs 构象改变,与β-内酰胺类药物结合降低而耐药;拓扑异构酶Ⅳ编码基因突变,编 码促旋酶的 GYRA、GYRB 基因及编码拓扑异构酶Ⅳ的 PARC、PARE 基因突变,其表达 产物的构象改变即可致细菌对喹诺酮类耐药