正在加载图片...

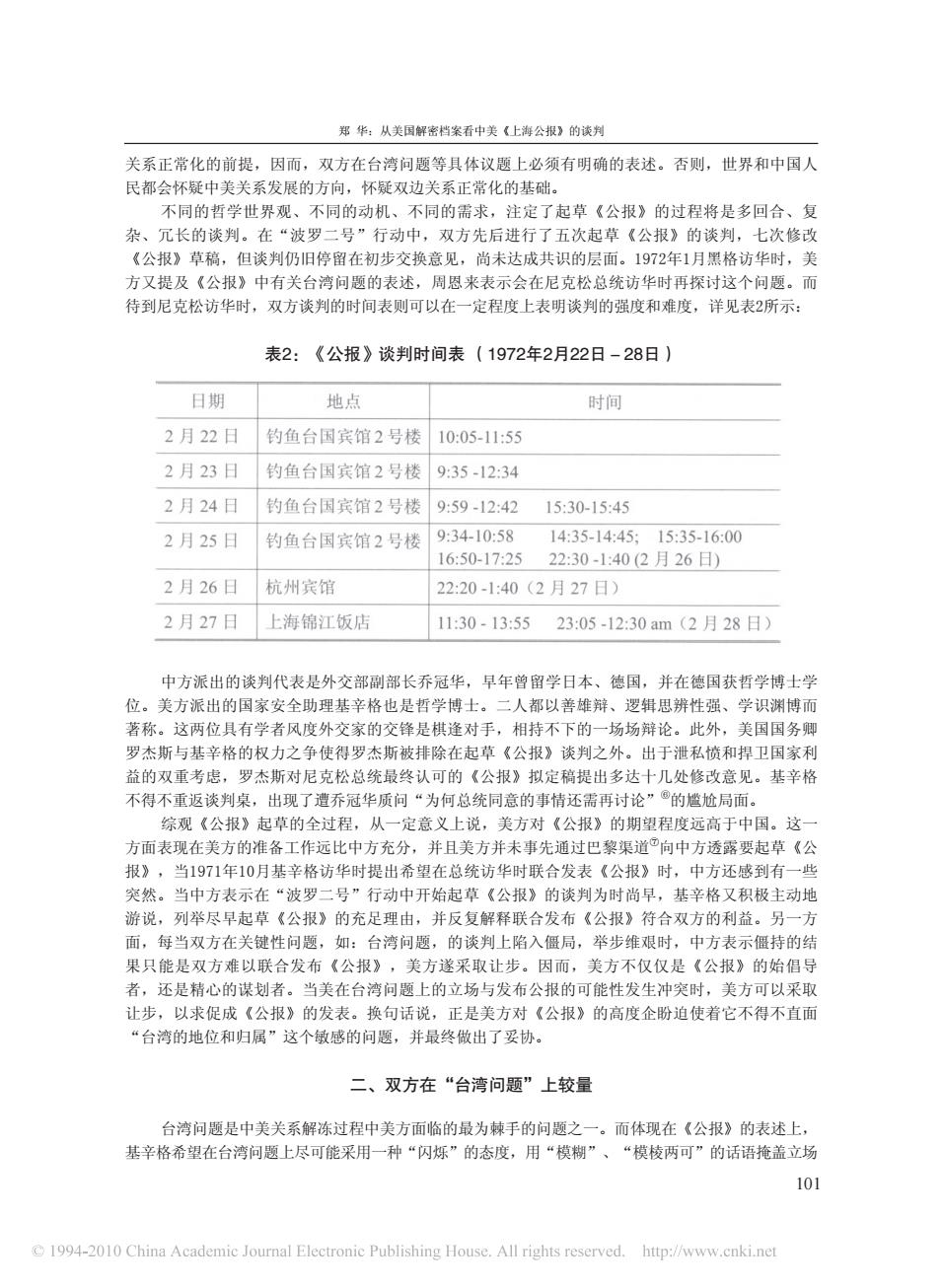

郑华:从美国解密档案看中美《上海公报》的谈判 关系正常化的前提,因而,双方在台湾问题等具体议题上必须有明确的表述。否则,世界和中国人 民都会怀疑中美关系发展的方向,怀疑双边关系正常化的基础。 不同的哲学世界观、不同的动机、不同的需求,注定了起草《公报》的过程将是多回合、复 杂、冗长的谈判。在“波罗二号”行动中,双方先后进行了五次起草《公报》的谈判,七次修改 《公报》草稿,但谈判仍1旧停留在初步交换意见,尚未达成共识的层面。1972年1月黑格访华时,美 方又提及《公报》中有关台湾问题的表述,周恩来表示会在尼克松总统访华时再探讨这个问题。而 待到尼克松访华时,双方谈判的时间表则可以在一定程度上表明谈判的强度和难度,详见表2所示: 表2:《公报》谈判时间表(1972年2月22日-28日) 日期 地点 时间 2月22日 钓鱼台国宾馆2号楼 10:05-11:55 2月23日 钓鱼台国宾馆2号楼 9:35-12:34 2月24日 钓鱼台国宾馆2号楼 9:59-12:42 15:30-15:45 2月25日 钓鱼台国宾馆2号楼 9:34-10:58 14:35-14:45:15:35-16:00 16:50-17:25 22:30-1:40(2月26日) 2月26日 杭州宾馆 22:20-1:40(2月27日) 2月27日 上海锦江饭店 11:30-13:55 23:05-12:30am(2月28日) 中方派出的谈判代表是外交部副部长乔冠华,早年曾留学日本、德国,并在德国获哲学博士学 位。美方派出的国家安全助理基辛格也是哲学博士。二人都以善雄辩、逻辑思辨性强、学识渊博而 著称。这两位具有学者风度外交家的交锋是棋逢对手,相持不下的一场场辩论。此外,美国国务卿 罗杰斯与基辛格的权力之争使得罗杰斯被排除在起草《公报》谈判之外。出于泄私愤和捍卫国家利 益的双重考虑,罗杰斯对尼克松总统最终认可的《公报》拟定稿提出多达十几处修改意见。基辛格 不得不重返谈判桌,出现了遭乔冠华质问“为何总统同意的事情还需再讨论”®的尴尬局面。 综观《公报》起草的全过程,从一定意义上说,美方对《公报》的期望程度远高于中国。这一 方面表现在美方的准备工作远比中方充分,并且美方并未事先通过巴黎渠道⑦向中方透露要起草《公 报》,当1971年10月基辛格访华时提出希望在总统访华时联合发表《公报》时,中方还感到有一些 突然。当中方表示在“波罗二号”行动中开始起草《公报》的谈判为时尚早,基辛格又积极主动地 游说,列举尽早起草《公报》的充足理由,并反复解释联合发布《公报》符合双方的利益。另一方 面,每当双方在关键性问题,如:台湾问题,的谈判上陷入僵局,举步维艰时,中方表示僵持的结 果只能是双方难以联合发布《公报》,美方遂采取让步。因而,美方不仅仅是《公报》的始倡导 者,还是精心的谋划者。当美在台湾问题上的立场与发布公报的可能性发生冲突时,美方可以采取 让步,以求促成《公报》的发表。换句话说,正是美方对《公报》的高度企盼迫使着它不得不直面 “台湾的地位和归属”这个敏感的问题,并最终做出了妥协。 二、双方在“台湾问题”上较量 台湾问题是中美关系解冻过程中美方面临的最为棘手的问题之一。而体现在《公报》的表述上, 基辛格希望在台湾问题上尽可能采用一种“闪烁”的态度,用“模糊”、“模棱两可”的话语掩盖立场 101 C1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net101 关系正常化的前提,因而,双方在台湾问题等具体议题上必须有明确的表述。否则,世界和中国人 民都会怀疑中美关系发展的方向,怀疑双边关系正常化的基础。 不同的哲学世界观、不同的动机、不同的需求,注定了起草《公报》的过程将是多回合、复 杂、冗长的谈判。在“波罗二号”行动中,双方先后进行了五次起草《公报》的谈判,七次修改 《公报》草稿,但谈判仍旧停留在初步交换意见,尚未达成共识的层面。1972年1月黑格访华时,美 方又提及《公报》中有关台湾问题的表述,周恩来表示会在尼克松总统访华时再探讨这个问题。而 待到尼克松访华时,双方谈判的时间表则可以在一定程度上表明谈判的强度和难度,详见表2所示: 表2:《公报》谈判时间表 (1972年2月22日-28日) 中方派出的谈判代表是外交部副部长乔冠华,早年曾留学日本、德国,并在德国获哲学博士学 位。美方派出的国家安全助理基辛格也是哲学博士。二人都以善雄辩、逻辑思辨性强、学识渊博而 著称。这两位具有学者风度外交家的交锋是棋逢对手,相持不下的一场场辩论。此外,美国国务卿 罗杰斯与基辛格的权力之争使得罗杰斯被排除在起草《公报》谈判之外。出于泄私愤和捍卫国家利 益的双重考虑,罗杰斯对尼克松总统最终认可的《公报》拟定稿提出多达十几处修改意见。基辛格 不得不重返谈判桌,出现了遭乔冠华质问“为何总统同意的事情还需再讨论”⑥的尴尬局面。 综观《公报》起草的全过程,从一定意义上说,美方对《公报》的期望程度远高于中国。这一 方面表现在美方的准备工作远比中方充分,并且美方并未事先通过巴黎渠道⑦向中方透露要起草《公 报》,当1971年10月基辛格访华时提出希望在总统访华时联合发表《公报》时,中方还感到有一些 突然。当中方表示在“波罗二号”行动中开始起草《公报》的谈判为时尚早,基辛格又积极主动地 游说,列举尽早起草《公报》的充足理由,并反复解释联合发布《公报》符合双方的利益。另一方 面,每当双方在关键性问题,如:台湾问题,的谈判上陷入僵局,举步维艰时,中方表示僵持的结 果只能是双方难以联合发布《公报》,美方遂采取让步。因而,美方不仅仅是《公报》的始倡导 者,还是精心的谋划者。当美在台湾问题上的立场与发布公报的可能性发生冲突时,美方可以采取 让步,以求促成《公报》的发表。换句话说,正是美方对《公报》的高度企盼迫使着它不得不直面 “台湾的地位和归属”这个敏感的问题,并最终做出了妥协。 二、双方在“台湾问题”上较量 台湾问题是中美关系解冻过程中美方面临的最为棘手的问题之一。而体现在《公报》的表述上, 基辛格希望在台湾问题上尽可能采用一种“闪烁”的态度,用“模糊”、“模棱两可”的话语掩盖立场 郑 华:从美国解密档案看中美《上海公报》的谈判