正在加载图片...

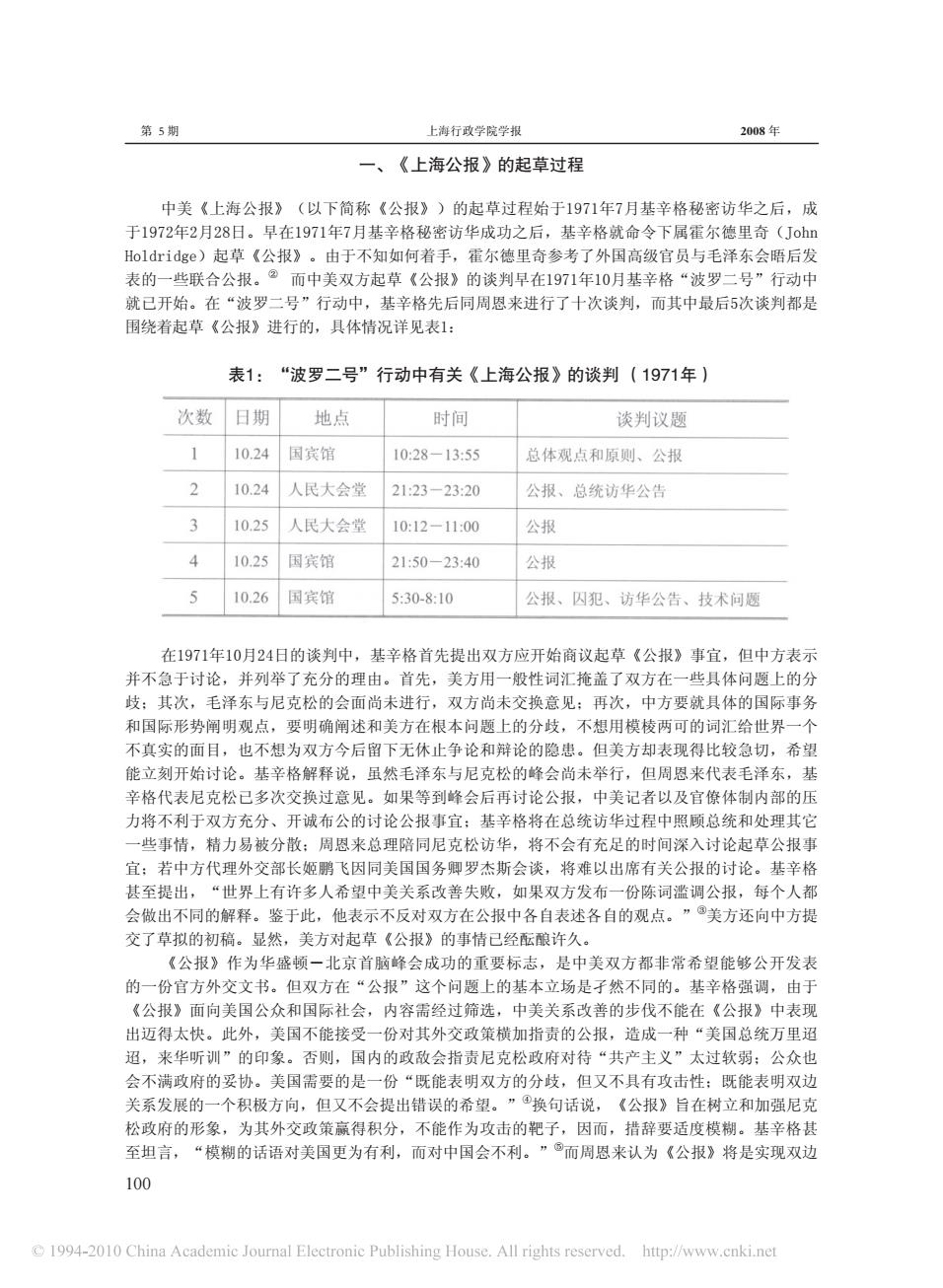

第5期 上海行政学院学报 2008年 一、《上海公报》的起草过程 中美《上海公报》(以下简称《公报》)的起草过程始于1971年7月基辛格秘密访华之后,成 于1972年2月28日。早在1971年7月基辛格秘密访华成功之后,基辛格就命令下属霍尔德里奇(Jon Holdridge)起草《公报》。由于不知如何着手,霍尔德里奇参考了外国高级官员与毛泽东会晤后发 表的一些联合公报。②而中美双方起草《公报》的谈判早在1971年10月基辛格“波罗二号”行动中 就已开始。在“波罗二号”行动中,基辛格先后同周恩来进行了十次谈判,而其中最后5次谈判都是 围绕着起草《公报》进行的,具体情况详见表1: 表1: “波罗二号”行动中有关《上海公报》的谈判(1971年) 次数 日期 地点 时间 谈判议题 1 10.24 国宾馆 10:28-13:55 总体观点和原则、公报 2 10.24 人民大会堂 21:23-23:20 公报、总统访华公告 3 10.25 人民大会堂 10:12-11:00 公报 4 10.25 国宾馆 21:50-23:40 公报 10.26 国宾馆 5:30-810 公报、囚犯、访华公告、技术问题 在1971年10月24日的谈判中,基辛格首先提出双方应开始商议起草《公报》事宜,但中方表示 并不急于讨论,并列举了充分的理由。首先,美方用一般性词汇掩盖了双方在一些具体问题上的分 歧:其次,毛泽东与尼克松的会面尚未进行,双方尚未交换意见:再次,中方要就具体的国际事务 和国际形势阐明观点,要明确阐述和美方在根本问题上的分歧,不想用模棱两可的词汇给世界一个 不真实的面目,也不想为双方今后留下无休止争论和辩论的隐患。但美方却表现得比较急切,希望 能立刻开始讨论。基辛格解释说,虽然毛泽东与尼克松的峰会尚未举行,但周恩来代表毛泽东,基 辛格代表尼克松已多次交换过意见。如果等到峰会后再讨论公报,中美记者以及官僚体制内部的压 力将不利于双方充分、开诚布公的讨论公报事宜:基辛格将在总统访华过程中照顾总统和处理其它 一些事情,精力易被分散:周恩来总理陪同尼克松访华,将不会有充足的时间深入讨论起草公报事 宜:若中方代理外交部长姬鹏飞因同美国国务卿罗杰斯会谈,将难以出席有关公报的讨论。基辛格 甚至提出,“世界上有许多人希望中美关系改善失败,如果双方发布一份陈词滥调公报,每个人都 会做出不同的解释。鉴于此,他表示不反对双方在公报中各自表述各自的观点。”⑧美方还向中方提 交了草拟的初稿。显然,美方对起草《公报》的事情已经酝酿许久。 《公报》作为华盛顿一北京首脑峰会成功的重要标志,是中美双方都非常希望能够公开发表 的一份官方外交文书。但双方在“公报”这个问题上的基本立场是子然不同的。基辛格强调,由于 《公报》面向美国公众和国际社会,内容需经过筛选,中美关系改善的步伐不能在《公报》中表现 出迈得太快。此外,美国不能接受一份对其外交政策横加指责的公报,造成一种“美国总统万里迢 迢,来华听训”的印象。否则,国内的政敌会指责尼克松政府对待“共产主义”太过软弱:公众也 会不满政府的妥协。美国需要的是一份“既能表明双方的分歧,但又不具有攻击性:既能表明双边 关系发展的一个积极方向,但又不会提出错误的希望。”④换句话说,《公报》旨在树立和加强尼克 松政府的形象,为其外交政策赢得积分,不能作为攻击的靶子,因而,措辞要适度模糊。基辛格甚 至坦言,“模糊的话语对美国更为有利,而对中国会不利。”⑤而周恩来认为《公报》将是实现双边 100 C1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net100 一、《上海公报》的起草过程 中美《上海公报》(以下简称《公报》)的起草过程始于1971年7月基辛格秘密访华之后,成 于1972年2月28日。早在1971年7月基辛格秘密访华成功之后,基辛格就命令下属霍尔德里奇(John Holdridge)起草《公报》。由于不知如何着手,霍尔德里奇参考了外国高级官员与毛泽东会晤后发 表的一些联合公报。② 而中美双方起草《公报》的谈判早在1971年10月基辛格“波罗二号”行动中 就已开始。在“波罗二号”行动中,基辛格先后同周恩来进行了十次谈判,而其中最后5次谈判都是 围绕着起草《公报》进行的,具体情况详见表1: 表1:“波罗二号”行动中有关《上海公报》的谈判 (1971年) 在1971年10月24日的谈判中,基辛格首先提出双方应开始商议起草《公报》事宜,但中方表示 并不急于讨论,并列举了充分的理由。首先,美方用一般性词汇掩盖了双方在一些具体问题上的分 歧;其次,毛泽东与尼克松的会面尚未进行,双方尚未交换意见;再次,中方要就具体的国际事务 和国际形势阐明观点,要明确阐述和美方在根本问题上的分歧,不想用模棱两可的词汇给世界一个 不真实的面目,也不想为双方今后留下无休止争论和辩论的隐患。但美方却表现得比较急切,希望 能立刻开始讨论。基辛格解释说,虽然毛泽东与尼克松的峰会尚未举行,但周恩来代表毛泽东,基 辛格代表尼克松已多次交换过意见。如果等到峰会后再讨论公报,中美记者以及官僚体制内部的压 力将不利于双方充分、开诚布公的讨论公报事宜;基辛格将在总统访华过程中照顾总统和处理其它 一些事情,精力易被分散;周恩来总理陪同尼克松访华,将不会有充足的时间深入讨论起草公报事 宜;若中方代理外交部长姬鹏飞因同美国国务卿罗杰斯会谈,将难以出席有关公报的讨论。基辛格 甚至提出,“世界上有许多人希望中美关系改善失败,如果双方发布一份陈词滥调公报,每个人都 会做出不同的解释。鉴于此,他表示不反对双方在公报中各自表述各自的观点。”③美方还向中方提 交了草拟的初稿。显然,美方对起草《公报》的事情已经酝酿许久。 《公报》作为华盛顿-北京首脑峰会成功的重要标志,是中美双方都非常希望能够公开发表 的一份官方外交文书。但双方在“公报”这个问题上的基本立场是孑然不同的。基辛格强调,由于 《公报》面向美国公众和国际社会,内容需经过筛选,中美关系改善的步伐不能在《公报》中表现 出迈得太快。此外,美国不能接受一份对其外交政策横加指责的公报,造成一种“美国总统万里迢 迢,来华听训”的印象。否则,国内的政敌会指责尼克松政府对待“共产主义”太过软弱;公众也 会不满政府的妥协。美国需要的是一份“既能表明双方的分歧,但又不具有攻击性;既能表明双边 关系发展的一个积极方向,但又不会提出错误的希望。”④换句话说,《公报》旨在树立和加强尼克 松政府的形象,为其外交政策赢得积分,不能作为攻击的靶子,因而,措辞要适度模糊。基辛格甚 至坦言,“模糊的话语对美国更为有利,而对中国会不利。”⑤而周恩来认为《公报》将是实现双边 第 5 期 上海行政学院学报 2008 年