正在加载图片...

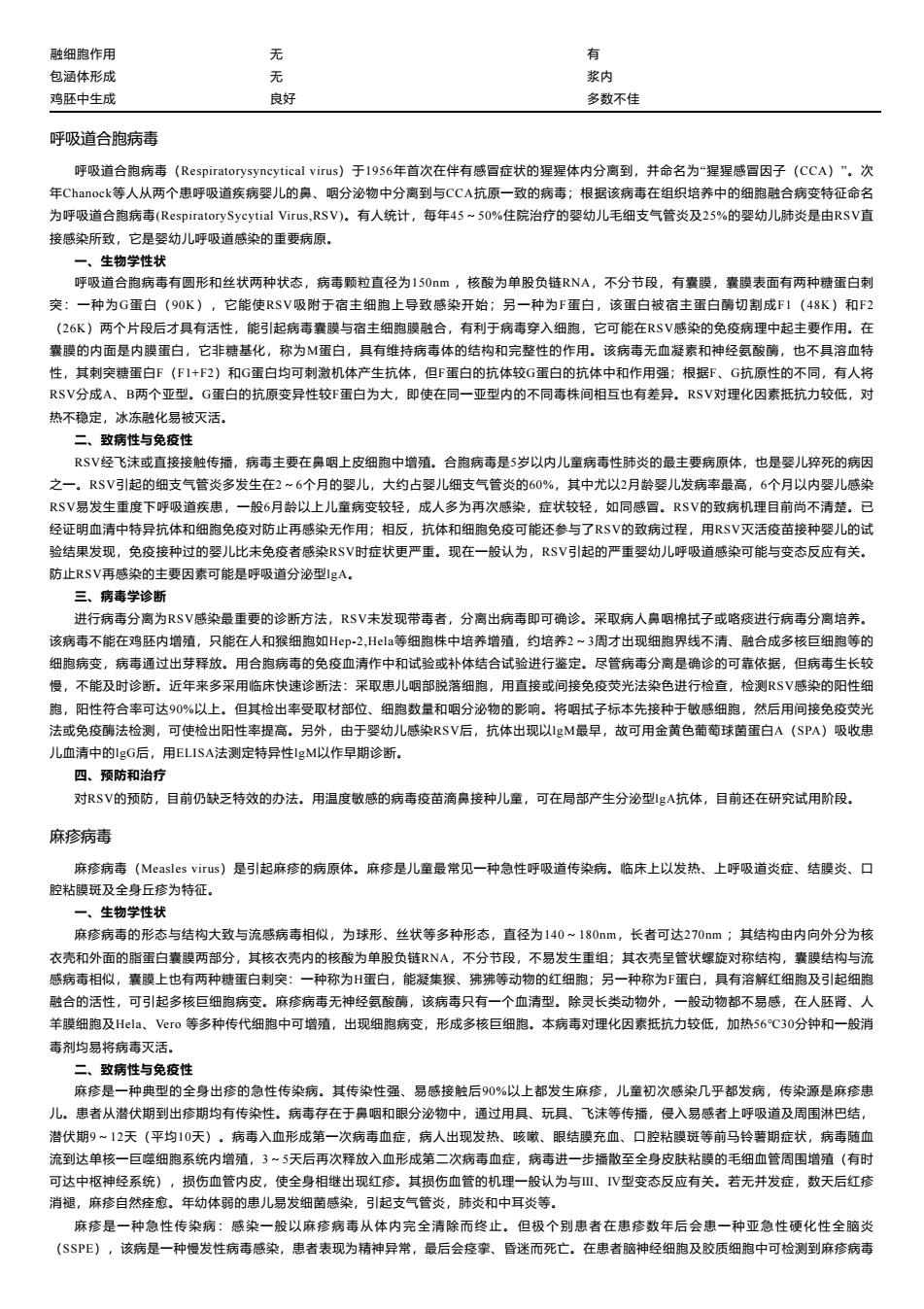

细泡作用 包通体形成 鸡胚中生成 良好 多数不佳 呼吸道合胞病毒 呼吸道合泡病毒(Respiratorysynevtical virus)于1956年首次在伴有感冒建状的理理体内分离到,并命名为-理理感后因子(CCA)”,次 年Chanock等人从两个忠呼吸道疾病婴儿的鼻,明分论物中分高到与CCA抗原一致的病毒;根据该病毒在组织培养中的细融合病变特征命名 为呼吸道合跑病吉(RespiratoryS ytia Viru5.RSV。有人统计,每年45一50%住院治疗的婴幼儿毛细支气管炎及25%的婴幼儿肺炎是由RSV直 接感染所致,它是要幼儿呼吸道感染的重要病原, 生物学性状 呼吸道合胞病毒有圆形和丝状两种状态,病毒颗粒直径为150m,核酸为单股负RN八,不分节设,有囊,囊膜表面有两种糖蛋白刺 突:一种为G蛋白(9OK),它能使RSV吸附于宿主细胞上导致感染开始:另一种为F蛋白,该蛋白被宿主蛋白酶切制成F1(48K)和F 6K个片后才日有适性的引击贵遭与主细路调合有到底击容人细 它可能在RSV感染的兔疫病理中起主要作用.在 囊膜的内面是内膜蛋白,它非基化,称为M蛋白,且有维持病毒体的结构和完性的作用。该病毒无血凝素和神经氨酸酶,也不具溶血转 性,其突糖蛋白F(F1+F2)和G蛋 生抗体 不同,有人料 V合成AB两个亚别G雨白的 抗原变异性重白为大,即使在同一亚型内的不同毒株间相互也有差异RSV对理化因素抵抗力较低, 热不稳定,冰冻化易被灭活。 一性与色性 RSV经飞沫或直接接触传 ,也是儿辞死的病 RSV ,病毒主要在扇咽上皮细胞中增殖。合跑病毒是5岁以内儿室病毒性肺炎的最主要病原 6个月的婴 其中尤以2月龄婴儿发 个月以内婴儿感 经证明血洁 成人多为雨 导抗体和细胞免疫 相反 过程。 用RSV灭活疫菌接种 过的要儿 SV时症状更严重。 RSV写引起的严重要 变态反应有关 三片学 进行病毒分 染最重要的诊新方法,RSV未发现带毒 ,分离出病毒 可确诊, 采取病人鼻咽棉拭子或略痰进行病毒分离培养 该病毒不能在 能 Hela等细胞1 中培养增殖 多核巨细等的 通过 样放。用合胞 变血清作中和试验或 进行鉴 尽管柄再万 长 不能及时诊断 近年来 用直或间接免疫荧光法 进行检 RSV感染的阳性纸 跑,阳性符合 可达90%以上.但其检出 率受取材部 细跑数量和咽分泌物的影 将行 于取 ,然后用间明免投文 免疫醉 可使检出阳性率提后 ,由于 故可用金黄色萄球菌蛋白A(SPA】吸收 用ELISA法测定特异性gM以作早期诊断, 对RSV的预防,目前仍缺乏待效的办法。用温度敏感的病毒疫苗滴鼻接种儿童,可在局部产生分泌型gA抗体,目前还在研究试用阶段, 麻疹病毒 麻疹病毒(Measles virus)是引起麻疹的病原体。麻疹是儿童最常见一种急性呼吸道传染病。临床上以发热.、上呼吸道炎症、结膜炎、口 腔粘模斑及全身丘疹为特征, 一,生物学性状 麻疹病毒的形态与结构大致与流感病毒相似,为球形.丝状等多种形态,直径为140-180nm,长者可达270m:其结构由内向外分为核 衣壳和外面的脂蛋白囊膜两部分,其核衣壳内的核酸为单股负链RNA,不分节段,不易发生重组:其衣壳显管状螺旋对称结构,囊膜结构与流 感病毒相似,囊膜上也有两种塘蛋白刺突:一种称为H蛋白,能冠集猴、绋院等动物的红细胞;另一种称为F蛋白,具有溶解红细胞及引起细胞 融合的活性,可引起多核巨细胞病变。麻疹病毒无神经氨酸酶,该病毒只有一个血清型。除灵长类动物外,一般动物都不易感,在人胚肾、人 羊膜细胞及Hea,r心等多种传代细胞中可增殖,出现细狗病变,形成多核巨细胞。本病毒对理化因素抵抗力较低,加热56℃30分钟和一般消 毒剂均易将病毒灭活。 二、致病性与免夜性 麻疹是一种典型的全身出疹的急性传染病。其传染性强、易感接触后90%以上都发生麻疹,儿童初次感染几乎都发病,传染源是麻疹患 儿,患者从潜伏期到出疹期均有传染性。病毒存在于鼻咽和跟分泌物中,通过用具、玩兵、飞沫等传播,侵入易感者上呼吸道及周围淋巴结, 潜伏期912天(平均10天),庆吉入血形成第一次病声血症,病人出现发热、咳藏、眼结腰充血、口腔粘限斑等前马铃薯期症状,病声随巾 流到达单核一巨噬细跑系统内增殖,3~5天后再次释放入血形成第二次病毒血症,病毒进一步播散至全身皮肤粘摸的毛细血管周围增殖(有时 可达中枢神经系统),损伤血管内皮,使全身相继出现红袋。其损伤血管的机理一般认为与Ⅲ、Ⅳ型变态反应有关。若无并发症,数天后红疹 消照、庄废自姚座前、年幼体弱的由儿显发细菌成边,引起古气管路。陆光和由耳路笔 麻疼是一种急性传染病:感染一般以麻修病毒从体内完全清晚而终止。但极个别忠者在我废数年后会忠一种亚急性硬化性全脑炎 (SSPE),该病是一种慢发性病志感染,患者表现为精神异常,最后会痉率、昏迷而死亡,在患者脑神经细胞及胶质细胞中可检测到麻疹病击 融细胞作用 包涵体形成 鸡胚中生成 无 无 良好 有 浆内 多数不佳 呼吸道合胞病毒 呼吸道合胞病毒(Respiratorysyncytical virus)于1956年首次在伴有感冒症状的猩猩体内分离到,并命名为“猩猩感冒因子(CCA)”。次 年Chanock等人从两个患呼吸道疾病婴儿的鼻、咽分泌物中分离到与CCA抗原一致的病毒;根据该病毒在组织培养中的细胞融合病变特征命名 为呼吸道合胞病毒(RespiratorySycytial Virus,RSV)。有人统计,每年45~50%住院治疗的婴幼儿毛细支气管炎及25%的婴幼儿肺炎是由RSV直 接感染所致,它是婴幼儿呼吸道感染的重要病原。 一、生物学性状 呼吸道合胞病毒有圆形和丝状两种状态,病毒颗粒直径为150nm ,核酸为单股负链RNA,不分节段,有囊膜,囊膜表面有两种糖蛋白刺 突:一种为G蛋白(90K),它能使RSV吸附于宿主细胞上导致感染开始;另一种为F蛋白,该蛋白被宿主蛋白酶切割成F1(48K)和F2 (26K)两个片段后才具有活性,能引起病毒囊膜与宿主细胞膜融合,有利于病毒穿入细胞,它可能在RSV感染的免疫病理中起主要作用。在 囊膜的内面是内膜蛋白,它非糖基化,称为M蛋白,具有维持病毒体的结构和完整性的作用。该病毒无血凝素和神经氨酸酶,也不具溶血特 性,其刺突糖蛋白F(F1+F2)和G蛋白均可刺激机体产生抗体,但F蛋白的抗体较G蛋白的抗体中和作用强;根据F、G抗原性的不同,有人将 RSV分成A、B两个亚型。G蛋白的抗原变异性较F蛋白为大,即使在同一亚型内的不同毒株间相互也有差异。RSV对理化因素抵抗力较低,对 热不稳定,冰冻融化易被灭活。 二、致病性与免疫性 RSV经飞沫或直接接触传播,病毒主要在鼻咽上皮细胞中增殖。合胞病毒是5岁以内儿童病毒性肺炎的最主要病原体,也是婴儿猝死的病因 之一。RSV引起的细支气管炎多发生在2~6个月的婴儿,大约占婴儿细支气管炎的60%,其中尤以2月龄婴儿发病率最高,6个月以内婴儿感染 RSV易发生重度下呼吸道疾患,一般6月龄以上儿童病变较轻,成人多为再次感染,症状较轻,如同感冒。RSV的致病机理目前尚不清楚。已 经证明血清中特异抗体和细胞免疫对防止再感染无作用;相反,抗体和细胞免疫可能还参与了RSV的致病过程,用RSV灭活疫苗接种婴儿的试 验结果发现,免疫接种过的婴儿比未免疫者感染RSV时症状更严重。现在一般认为,RSV引起的严重婴幼儿呼吸道感染可能与变态反应有关。 防止RSV再感染的主要因素可能是呼吸道分泌型lgA。 三、病毒学诊断 进行病毒分离为RSV感染最重要的诊断方法,RSV未发现带毒者,分离出病毒即可确诊。采取病人鼻咽棉拭子或咯痰进行病毒分离培养。 该病毒不能在鸡胚内增殖,只能在人和猴细胞如Hep-2,Hela等细胞株中培养增殖,约培养2~3周才出现细胞界线不清、融合成多核巨细胞等的 细胞病变,病毒通过出芽释放。用合胞病毒的免疫血清作中和试验或补体结合试验进行鉴定。尽管病毒分离是确诊的可靠依据,但病毒生长较 慢,不能及时诊断。近年来多采用临床快速诊断法:采取患儿咽部脱落细胞,用直接或间接免疫荧光法染色进行检查,检测RSV感染的阳性细 胞,阳性符合率可达90%以上。但其检出率受取材部位、细胞数量和咽分泌物的影响。将咽拭子标本先接种于敏感细胞,然后用间接免疫荧光 法或免疫酶法检测,可使检出阳性率提高。另外,由于婴幼儿感染RSV后,抗体出现以lgM最早,故可用金黄色葡萄球菌蛋白A(SPA)吸收患 儿血清中的lgG后,用ELISA法测定特异性lgM以作早期诊断。 四、预防和治疗 对RSV的预防,目前仍缺乏特效的办法。用温度敏感的病毒疫苗滴鼻接种儿童,可在局部产生分泌型lgA抗体,目前还在研究试用阶段。 麻疹病毒 麻疹病毒(Measles virus)是引起麻疹的病原体。麻疹是儿童最常见一种急性呼吸道传染病。临床上以发热、上呼吸道炎症、结膜炎、口 腔粘膜斑及全身丘疹为特征。 一、生物学性状 麻疹病毒的形态与结构大致与流感病毒相似,为球形、丝状等多种形态,直径为140~180nm,长者可达270nm ;其结构由内向外分为核 衣壳和外面的脂蛋白囊膜两部分,其核衣壳内的核酸为单股负链RNA,不分节段,不易发生重组;其衣壳呈管状螺旋对称结构,囊膜结构与流 感病毒相似,囊膜上也有两种糖蛋白剌突:一种称为H蛋白,能凝集猴、狒狒等动物的红细胞;另一种称为F蛋白,具有溶解红细胞及引起细胞 融合的活性,可引起多核巨细胞病变。麻疹病毒无神经氨酸酶,该病毒只有一个血清型。除灵长类动物外,一般动物都不易感,在人胚肾、人 羊膜细胞及Hela、Vero 等多种传代细胞中可增殖,出现细胞病变,形成多核巨细胞。本病毒对理化因素抵抗力较低,加热56℃30分钟和一般消 毒剂均易将病毒灭活。 二、致病性与免疫性 麻疹是一种典型的全身出疹的急性传染病。其传染性强、易感接触后90%以上都发生麻疹,儿童初次感染几乎都发病,传染源是麻疹患 儿。患者从潜伏期到出疹期均有传染性。病毒存在于鼻咽和眼分泌物中,通过用具、玩具、飞沫等传播,侵入易感者上呼吸道及周围淋巴结, 潜伏期9~12天(平均10天)。病毒入血形成第一次病毒血症,病人出现发热、咳嗽、眼结膜充血、口腔粘膜斑等前马铃薯期症状,病毒随血 流到达单核一巨噬细胞系统内增殖,3~5天后再次释放入血形成第二次病毒血症,病毒进一步播散至全身皮肤粘膜的毛细血管周围增殖(有时 可达中枢神经系统),损伤血管内皮,使全身相继出现红疹。其损伤血管的机理一般认为与Ⅲ、Ⅳ型变态反应有关。若无并发症,数天后红疹 消褪,麻疹自然痊愈。年幼体弱的患儿易发细菌感染,引起支气管炎,肺炎和中耳炎等。 麻疹是一种急性传染病:感染一般以麻疹病毒从体内完全清除而终止。但极个别患者在患疹数年后会患一种亚急性硬化性全脑炎 (SSPE),该病是一种慢发性病毒感染,患者表现为精神异常,最后会痉挛、昏迷而死亡。在患者脑神经细胞及胶质细胞中可检测到麻疹病毒