普通高等教育“十一五”国家级规划教材 面向21世纪课程教材 化学反应工程 (第四版) 朱炳辰主编 ©化学¥业版社

序 《化工类专业人才培养方案及教学内容体系改革的研究与实践》为教育部(原国家教委) 《高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划》的03-31项目,于1996年6月立项 进行。本项目牵头单位为天津大学,主持单位为华东理工大学、浙江大学、北京化工大学, 参加单位为大连理工大学、四川大学、华南理工大学。 项目组以邓小平同志提出的“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”为宗旨,认 真学习国家关于教育工作的各项方针、政策,在广泛调查研究的基础上,分析了国内外 化工高等教育的现状、存在问题和未来发展。四年多来项目组共召开了由?校化工学院」 系领导亲自参加的10次全体会议进行交流,形成了一个化工专业教育改革的总体方案 主要包括: 一一制定《高等教育面向21世纪“化学工程与工艺”专业人才培养方案》; 组织编写高等教育面向21世纪化工专业课与选修课系列教材 建设化工专业实验、设计、实习样板基地; 开发与使用现代化教学手段。 《高等教育面向21世纪“化学工程与工艺”专业人才培养方案》从转变传统教育思想出 发,拓宽专业范围,包括了过去的各类化工专业,以培养学生的素质、知识与能力为目标 重组课程体系,在加强基础理论与实践环节的同时,增加人文社科课和选修课的比例,适当 削减专业课分量,并强调采取启发性教学与使用现代化教学手段,因而可以较大幅度地减少 授课时数,以增加学生自学与自由探讨的时间,这就有利于逐步树立学生勇于思考与勇于创 新的品质。项目组所在各校对培养方案进行了初步试行与教学试点,结果表明是可行的,并 收到了良好效果。 化学工程与工艺专业教育改革总体方案的另一主要内容是组织编写高等教育面向21 世纪课程教材。高质量的教材是培养高素质人才的重要基础。项目组要求教材作者以教 改精神为指导,力求新教材从认识规律出发,阑述本门课程的基本理论与应用及其现代 进展,并采用现代化教学手段,做到新体系、厚基础、重实践、易自学、引思考。每门 教材采取自由申请及择优选定的原则。项目组拟定了比较严格的项目申请书,包括对本 门课程目前国内外教材的评述、拟编写教材的特点、配套的现代化教学手段(例如提供 教师在课堂上使用的多媒体教学课件配合教材的辅助学生自学用的光盘等)、教材编写 大纲以及交稿日期。申请书在项目组各校评审,经项目组会议择优选取立项、并及时对 样章在各校同行中进行评议。全书编写完成后,经专家审定是否符合高等教育面向21世 纪课程教材的要求。项目组、教学指导委员会、出版社签署意见后,报教育部审批批准 方可正式出版。 项目组按此程序组织编写了一套化学工程与工艺专业高等教育面向21世纪课程教材 共计25种,将陆续推荐出版,其中包括专业课教材、选修课教材、实验课教材、设计课教 材以及计算机仿真实验与仿真学习教材等。本教材是其中的一种。 按教育部要求,本套教材在内容和体系上体现创新精神、注重拓宽基础、强调能力培 养,力求适应高等教育面向2】世纪人才培养的需要,但由于受到我们目前对教学改革的研 究深度和认识水平所限,仍然会有不妥之处,尚请广大读者予以指正

化学工程与工艺专业的教学改革是一项长期的任务,本项目的全部工作仅仅是一个开 端。作为项目组的总负责人,我衷心地对多年来给子本项目大力支持的各校和为本项目贡献 力量的人们表示最诚挚的敬意! 中国科学院院士、天津大学教授 余国综 2000年4月于天津

第一版前言 本书是根据1989年12月化学工业部在天津召开的化工工艺类专业教学指导委员会会议 时论通过的高等学校本科《化学反应工程》(化工工艺类适用)课程教学基本要求编写的。 本书的主要内容是以无机化工、有机化工、煤化工和石油加工生产中的化学加工过程为 背景,按化学反应与动量、热量、质量传递交互作用的共性归纳综合的宏观反应过程。化学 反应工程属工程科学,用自然科学的原理考察、解释和处理工程实践问题。研究方法是应用 理论椎演和实验研究工业反应过程的规律而建立的数学模拟方法;结合工程实践的经验应用 于工程设计和放大。本书强调工程观点,提倡理论与实际的结合,对学生进行定量计算和设 计能力的训练提高学生分析问题和解决问题的能力。 本书主要讨论各类反应过程的共性和基本内容,并介绍一些我国学者在化学反应工程方 面的成就。本书各章均列有较丰富的参考文献,以便读者进一步学习和研究。 本书由华东化工学院朱炳辰主编。各章编写人为:绪论、化学动力学、气固相催化反 应宏观动力学、气固相催化反应器、流固相非催化反应及反应器、气液-固三相反应及反 应器和实验室反应器(部分)—朱炳辰;理想流动与非理想流动反应器 一房鼎业气液 反应及反应器和实验室反应器(部分) 张成芳。姚佩芳,应卫勇,孙启文和杜智美参加 了资料整理和部分例题的编写、运算工作。 本书由浙江大学陈甘棠主审,编者对主审提出的许多宝贵的意见和积极的建议,帮助编 写人提高了书稿质量,表示衷心的感谢。对于书中存在的问题及缺点;殷切地希望广大读者 批评指正。 编者 1991年8月

第二版前言 本书第一版由化学工业出版社于1993年出版,其主要内容是以无机化工、有机化工、 煤化工和石油加工生产中的化学加工过程为背景,按化学反应与质量、热量传递交互作用的 共性归纳综合的宏观反应过程,强调工程观点,提倡理论联系实际,实例丰高。印刷了3 次,共23000册,获得使用者的好评,被评为1996年化工部优秀教材。 本书第二版按照化学工程与工艺专业的主要课程“化学反应工程”的要求悠订,并被确 定为上海普通高等学校“九五”重点教材。 本书第二版主线清晰,便于学习,主要内容是以石油化工和石油加工、无机化工、基本 有机化工、煤化工、精细化工、高分子化工和工业催化等生产中的化学加工过程为背最,按 化学反应与质量、热量传递交互作用的共性归纳综合的宏观反应过程,着重讲述反应工程的 研究方法,便于读者深入钻研。本书所讲述的化学反应工程属工程科学,用自然科学的原理 考察、解释和处理工程实际问题。化学反应工程的研究方法是应用理论推演和实验研究工业 反应过程的规律而建立的数学模拟方法,结合工程实践的经验,应用于工程设计,强调工程 观点,提倡理论与实际的结合。对学生进行定量计算和设计能力的训练,提高学生分析问题 和解决问题的能力。为了深化读者对化学反应工程的理解,第二版比第一版较多地增加了我 国学者在反应工程方面的部分成就和实例,反映我国学者的研究水平,激发读者钻研精神。 本书由我国化学反应工程学科的著名学者浙江大学陈甘業教授审稿,陈教授对书稿严格 把关,精心润色,提高了书稿的质量,作者深表感谢。 本书由华东理工大学朱炳辰主编。各章执笔人为:绪论,第一章化学动力学,第三章气 固相催化反应宏观动力学,第四章气固相催化反应器,第五章流-固相非催化反应及反应 器,第七章气液固三相反应及反应器和第八章实验室反应器(部分)一朱炳辰:第二章 理想流动与非理想流动反应器一一房鼎业;第六章气液反应及反应器和第八章实验室反应 器(部分)一张成若。 宋维端、孙文粹、骆赞椿、朱子彬、钦淑钩、潘银珍、丁百全、王弘轼、姚佩芳、应卫 勇、孙启文、王挹薇、徐国文、杜智美、陈闵松、娄伟中、秦惠芳、薛从军、李涛、何文 军、刘殿华、甘霖、王元顺、柳巧越、王应虎参加了资料整理和部分例题的编写、运算 工作 主编朱炳辰 1998年3月

第三版前言 《化学反应工程》第三版经教育部化工类专业人才培养及课程内容体系改革的研究与实 践项目组批准立项,按照1998年4月《面向21世纪“化学工程与工艺”专业培养方案》编 写,力求培养基础厚、专业宽、能力强、素质高,具有创新精神的化工专业人才,加强实践 环节,强调教学手段现代化和教学方法改革。其主要内容由面向化学工程、石油化工、石油 炼制、基本有机化工、无机化工、精细化工、工业催化及化工冶金中的化学加工过程扩充到 面向高分子化工、生物化工及电化学工业中的化学加工过程。 全书的主线是化学反应与质量、热量传递交互作用的共性归纳综合的宏观反应过程,着重 讲述反应工程的研究方法,便于读者深人钻研。本书所讲述的化学反应工程属工程学科,用自 然科学的原理考察、解释和处理工程实际问题。化学反应工程的研究方法是应用理论推演和实 验研究工业反应工程的规律而建立的数学模拟方法,结合工程实践的经验,应用于工程设计 强调工程观念,提倡理论与实际的结合。对学生进行定量计算和设计能力的训练,提高学生分析 问题和解决问题的能力和创新精神。本书反映了我国学者在化学反应工程方面的研究工作。 本书共十二章:绪论,第一章气-固相催化反应本征动力学,第二章气-固相催化反应宏 观动力学,第三章理想流动反应器,第四章反应器中的混合及对反应的影响,第五章气-固 相催化反应工程,第六章气液反应及反应器,第七章气液-固三相反应工程,第八章流固 相非催化反应,第九章聚合反应工程,第十章生物反应工程,第十一章电化学反应工程,第 章实验室反应器。前八章针对化学工程和石油加工、基本有机化工、无机化工、精细化 工、工业催化及化工冶金的工业生产,讨论工业生产中宏观反应过程的普遍规律,其后第 九、十和十一章则针对高分子化工、生物化工及电化学工业生产,讨论运用化学反应工程的 普遍规律解决特殊工艺背景的反应工程问题,第十二章则按化学反应工程的要求,阑述如何 建立多种类型的实验室反应器及数据处理的基本内容,以指导读者进行研究工作。 本书第一版由化学工业出版社于1993年出版,获1996年全国高等学校化工类优委教 二等奖和1998年化工科技进步三等奖:第二版由化工出版社于1998年出版,为上海普通高 等学校“九五”重点教材,获1999年上海普通高等学校优秀教材一等奖。 本书由我国化学工程学科著名学者浙江大学陈甘業教授和化学工艺学科著名学者华南理 工大学黄仲涛教授审稿,两位教授对书稿严格把关,精心润色,提高了书稿的质量,作者深 表感谢。 本书由华东理工大学朱炳辰教授主编。各章执笔人为:绪论,第一章,第二章,第五 章,第七章和第十二章(部分) 朱炳辰:第三章及第四章—张濂第六章及第十二章 (部分) 一张成芳;第八章一一房鼎业;第九章—曹贵平;第十章一一张元兴、许学书: 第十一章一一一张新胜。 徐懋生、潘银珍、王弘轼、丁百全、姚佩芳、应卫勇、王挹薇、徐志刚、曹发海、陈闵 松、高崇、李涛、刘殿华、张海涛、甘霖、王元顺、王存文、周飞、樊蓉蓉、范兆馨、倪燕 惠等参加了资料的整理和部分例题的编写及运算工作。 主编朱炳辰 2000年7月1日

第四版前言 《化学反应工程》第四版是面向21世纪课程教材《化学反应工程》第三版的修订版,第 三版于2001年1月发行,已累计印刷了32000册。第四版是在第三版的编写、出版及经兄 弟学校教学使用五年的基础上,吸收了一些现代关于化学反应工程发展方向的论著,并结合 科学发展观和我国经济建设情况而修订的。第四版被评为普通高等教育“十一五”国家级规 划教材。 《化学反应工程》第三版经教育部化工类专业人才培养及课程内容体系改革的研究与实 践项目组批准立项,被评为教育部面向21世纪课程教材,按照1998年4月《面向21世纪 “化学工程与工艺”专业培养方案》编写,力求培养基础厚、专业宽、能力强、素质高,具 有创新精神的化工专业人才,加强实践环节,强调教学手段现代化和教学方法改革】 全书的主线是化学反应与动量、质量、热量传递交互作用的共性归纳综合的宏观反应过 程,以及反应装置的工程分析和设计。本书所讲述的化学反应工程属工程学科,用自然科学 的原理考察、解释和处理工程实际问题。化学反应工程的研究方法是应用理论推演和实验研 究工业反应过程的规律而建立的数学模拟方法,结合工程实践的经验,应用于工程分析和设 计,强调工程观念,提倡理论与实际的结合。对学生进行定量计算和设计能力的训练,培养 学生分析问题和解决问题的能力和创新精神 本书共分十二章:绪论,第一章应用化学反应动力学及反应器设计基础,第二章气固 相催化反应本征及宏观动力学,第三章釜式及均相管式反应器,第四章反应器中的混合及对 反应的影响,第五章固定床气固相催化反应工程,第六章气液反应工程,第七章流固相非 催化反应,第八章流化床反应工程,第九章气液-固三相反应工程,第十章聚合反应工程基 础,第十一章生物反应工程基础,第十二章电化学反应工程基础。 第一章在回顾物理化学 化工热力学等学科有关内容的基础上,讨论与化学反应工程有 关的加压下非理想气体的反应热、化学平衡,并强调化学反应器的设计要以化学特性和生产 工艺为基础;第二一九章以石油加工、石油化工、煤化工、非金属矿与金属矿的化学加工 化肥、基本无机及有机化工、精细化工等工业生产为背景,讨论工业生产中宏观反应过程的 普遍规律;第十一十二章则面向高分子化工、生物化工及电化学工业生产,讨论运用化学反 应工程的普遍规律解决特殊工艺背景的反应工程问题。 本书第一一九章均增列一节“讨论与分析”、阐述本章执笔人的编写意图及重点内容、 帮助学生更好地领会。 本书将有关热力学等方面的符号改为与现今物理化学教材相同,并将无因次数改为量纲 为1 本书引用了较多经典的及与本书阐述内容有关的参考期刊及教材、专著,便于读者深人 钻研和参考。 本书按照“化学工程与工艺”的厚基础、宽专业的要求编写,涉及了多个生产领域的化 学反应工程内容,各兄弟学校使用本书时,可根据课程学时及学校特点将一些章、节或例题 作为选修,或指导学生自学。 本书第一版由化学工业出版社于1993年出版,获]996年全国高等学校化工类优秀教材 二等奖和1998年化工科技进步三等奖。第二版由化学工业出版社于1998年出版,为上海普

通高等学校“九五”重点教材,获1999年上海普通高等学校优秀教材一等奖。第三版由化 学工业出版社于2001年出版,获2003年上海普通高等学校优秀教材一等奖。 本书由我国化学工程与工艺学科著名学者渐江大学陈甘棠教授和华南理工大学黄仲涛教 授审稿,两位教授对书稿严格把关,精心润色,提高了书稿的质量,作者深表感谢。华东理 工大学顾其威教授,河北工业大学反应工程教研室的授课教授及郑州大学的宋怀俊教授对本 书初稿提出许多宝贵建议,作者深表感谢。 本书由华东理工大学朱炳辰主编。各章执笔人:绪论,第一章,第二章,第三章(部 分),第五章,第八章和第九章一朱炳辰,第三章(部分)及第四章—一张濂:第六章张 成芳;第七章—房鼎业;第十章一一曹贵平;第十一章一张元兴、许学书;第十二 章一张新胜。 朱子彬、王辅臣提供了有关高温煤气化的研究资料:徐懋生、潘银珍、王弘轼、丁百 全、姚佩芳、应卫勇、徐志刚、曹发海、陈闵松、何文军、高崇、李涛、甘霖、王存文、樊 蓉蓉、倪燕惠等参加了资料的整理和部分例题的编写及运算工作。第四版的书稿打印工作由 周海燕和吴建民完成。 主编朱炳辰 2006年9月

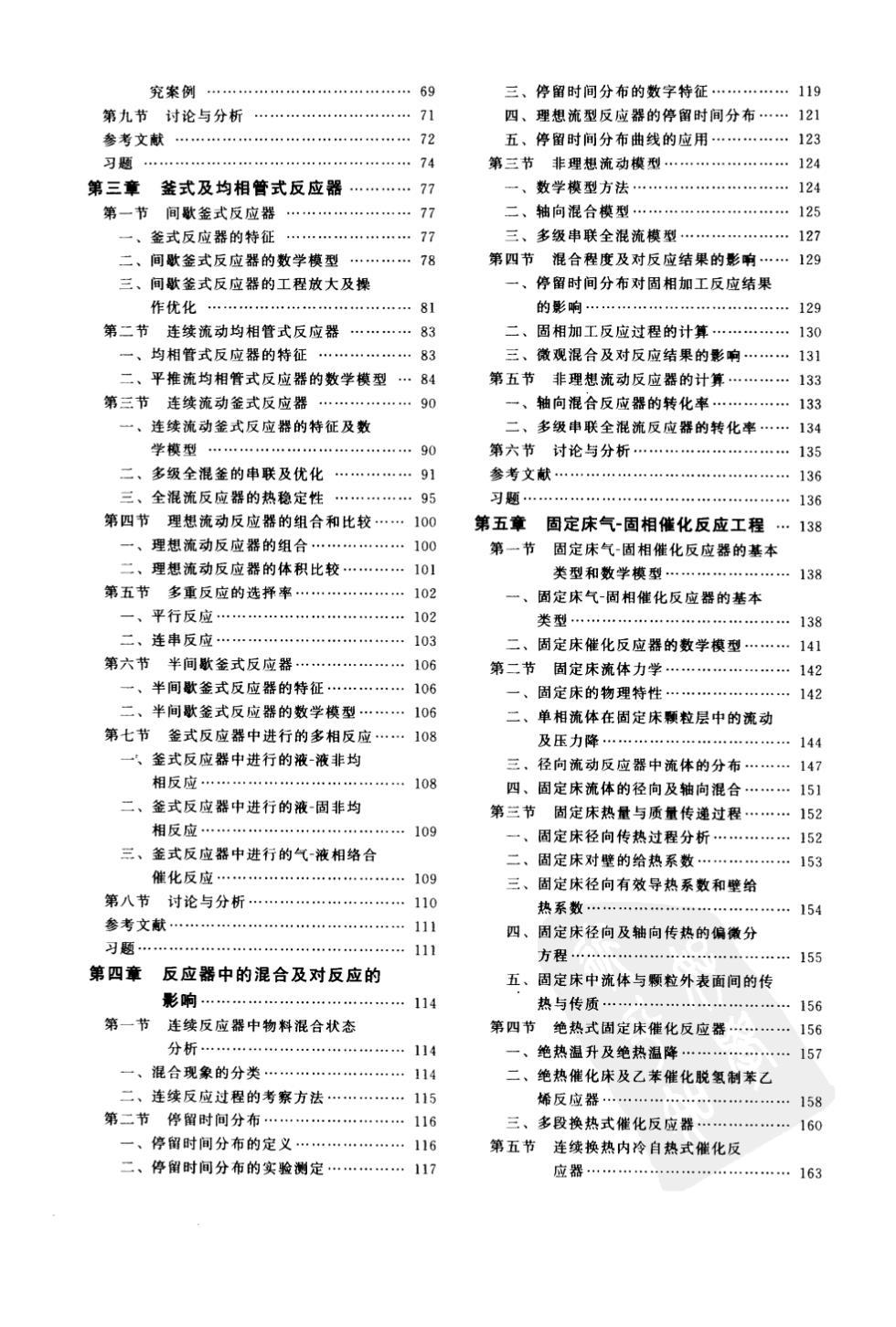

目 录 绪论. 习题. .33 一、物质转化过程工业中的化学加工.1 第二章气~固相催化反应本征及宏观 二、化学反应工程与多尺度及多学科的 动力学 第一节 .35 催化及固体催化剂.35 数学慎拟方法 一、催化反应 .35 工程做大与优化 3 二、固体催化剂. .36 参考文献. 5 第二节化学吸附与气固相催化反应本征 第一章应用化学反应动力学及反应器 动力学模型 37 设计基础 6 吸附等方程 第一节 化学反应和工业反应器的分类.6 二、均匀表面吸附动力学模型.40 ·、化学反应的分类 三、不均匀表面吸附动力学模型 .41 二、工业反应器的分类 第三节气固相催化反应宏观过程与催化 第二节化学计量学. ,10 剂颗粒内气体的扩敝. 43 一、化学计量式. 4410 气固相催化反应宏观过程.。 二、 圆体催化剂颗粒内气体的扩散与曲 三、多重反应系统中独立反应数的确定 .47 多重反应的收率及选择率 第四节内扩散有效因子. .51 ,气相反应的物料衡算. 4.13 一、等温催化剂单一反应内扩散有效 第三节加压下气相反应的反应培和化学 因千 51 平衡常数 二、等温内扩散对多重反应洗播率的 ,理想气体和实际气体的状态方程.14 影 58 二、气体的摩尔定压热容和气相反应的 三,非等温能化剂内扩散有效因子 58 摩尔反应焙 16 第五节 固相间热,质传递过程对总体 实际气体的化学反应平衡常数 7 速率的影响 62 第四节化学反应速率及动力学方程 20 一、外扩收有效因子. .62 一、间歌系统及连续系统的化学反应 二,工业佛化反应器中气流主体与催化 速率.20 剂外表面间的浓度差和温度差 二动力学方程.23 第大节固体颗粒催化剂的工程设: 三、温度对反应速率常数影响的异常 异形催化剂 .63 63 .23 活性组分不均匀分布催化剂. .64 第五节 温度对反应速率的影响及最佳 三、颗粒催化剂的孔径分布及内表面积 反应温度 .25 设计., 温度对单一反应速率的影响及最 第七节气-固相催化反应宏观动力学模型 .65 佳温度曲线. 25 一、工业颗粒催化剂总体速率的实检 二、温度对平行和连申反应速率的影响.27 65 第六节反应器设计基础及基本设计方程 宏观与本征反应动力学模型.66 反应墨设计基础 29 二、反应器设计的基本方程 第八节固体催化剂的失活. 31 一、固体催化剂失活的原因 .68 第七节讨论与分析. 二、熊化剂失活动力学 .68 参考文献.33 三、甲醇合成铜基催化剂硫中毒失活研

究案剑 o 三、停留时间分布的数字特征· .119 第九节讨论与分析 四、理想流型反应器的停留时间分布.121 参考文献 五、停留时间分布曲线的应用 .。123 习颗 .74 第三节 .124 第三章 釜式及均相管式反应器 数学模型方衫 12 第一节 间默釜式反应器 7 轴向混合模型 一、釜式反应器的特征 77 三、多级申联全混流模型. 127 二、间默釜式反应器的数学模型 78 第四节混合程度及对反应结果的影响 ·129 三、间欧釜式反应器的工程放大及操 一、停留时间分布对周相加工反应结果 作件化 的影白. 120 第二节连续流动均相管式反应器 固相加工反应的计 .130 均相管式反应器的特征 徽观混合及对反应结果的影响 平推流均相管式反应器的数学模型 第五 非理想流动反应器的计算 33 第三 连续流动釜式反应器 轴向混合反应器的转化率 133 连续流动釜式反应器的特征及数 多级中联全混流反应器的转化率.134 学模型 第六节讨论与分断 135 一级全湿的由联及优化 491 参考文献 136 三、全混流反应器的执稳定烟 .95 题, .136 第四节理想流动反应器的组合和比较.。 第五章 固定床气固相催化反应工程 138 理想流动反应器的 第一 固定床气固相催化反应器的基本 理想流动反应器的 体积比较 0 类型和数学模型· 138 第五 多重反应的选择 ,固定床气-固相催化反应馨的基本 平行反 0 类型 .138 连申反应 103 二、固定床催化反应器的数学模型.141 第六节半间歇釜式反应器, 106 第二节固定床流体力学 一,半间歇釜式反应器的结征 106 周定床的物 142 二、半间歌釜式反应器的数学模型. 106 单相流 本在固定床颗粒层中的流动 第七节釜式反应器中进行的多相反应.1O8 及压力降 144 釜式反应器中进行的液液非均 径向流动反应器中流体的分布 147 108 四、周定床流体的径向及轴向混合, ,151 第三节固定床热量与质量传递过程.·152 相反应 ,109 固定床径向传热过程分析 三、釜式反应器中进行的气-液相络合 固定床对壁的 给执系 153 催化反应 ,109 三 固定床径向有效导热系数和壁给 第八节过论与分析 44110 111 热系戴 154 参考文献 四、固定床径向及轴向传热的偏徽分 习顺 方程 155 第四章 反应器中的混合及对反应的 五、固定床中流体与颗粒外表面间的传 影响· 114 执与传质 15S 第一节 连续反应器中物料混合状态 第四节绝热式固定床催化反应器 分析 11 绝热温升及绝 混合现象的分米,: 二 热能化床及乙苯催化脱氢制苯乙 连续反应过程的考察方法 烯反应器 158 第一节 停留时 三、多段换热式催化反应器. ·160 停留时间分布的定义 116 第五节连续换热内冷自热式催化反 二 停留时间分布的实验湖定. 117 应器· 163