刺法与灸法的定义和特点 法与灸法的定义 与灸法,是研究各种以防治疾病为的的刺法、灸法的具体应用方法、操作技术及共基本原理的一门学科。 二、刺法与灸法的特点 刺法灸法是针灸专业的基本技能与方法。 刺法与灸法是针灸基础理论与临床治疗之间的桥梁课程。 针灸要取得疗效,正确地选取穴位是基础,正确而熟练的刺法灸法操作是关键。 三、刺法与灸法的关系 方 法 原理 的 刺法 ·胞穴经络传导 「调整脏腑 ·防治疾病 灸法 平衡阴阳 刺法与灸法二者手段不同,目的相同:方法不同,作用原理相同,可说是殊途同归。它们的关系归纳起来主要有两 1.刺法多用于表、实、热、闭证:灸法多用于里、虚、寒、脱证 治,但疾直性疾病补瓷用治用所不灸之所宜临上多数疾病可以用针 四、刺法灸法与经络验穴的关系 刺法与灸法的研究内容 刺法的研究内容 刺法的研究内容包括针具、针法和针刺部位。 1.针具 的究的主内作为疾的异受色唇基食资质程风 韩具的究展广商实赛辞亮发 》针法 主要指毫针的针刺手法。它包括现代针法和古典针法。 3.针治部位 护爽即帮大随着现代科技的进步,针治部位也由传统的毫针之体穴发展 二、灸法的研究内容 灸法的研究内容包括灸材、灸法和灸治部位, 成的艾为 点火 时泰注文天潮发洛症调韩防滑 2.灸法 灸法指各种不同的施灸方法。 3.灸治部位 背亮整茶德务然为主可以选取作为雀灸部位。对于一针大位(知 刺法、灸法、罐法的起源、形成与发展 一、刺法 (一)起源

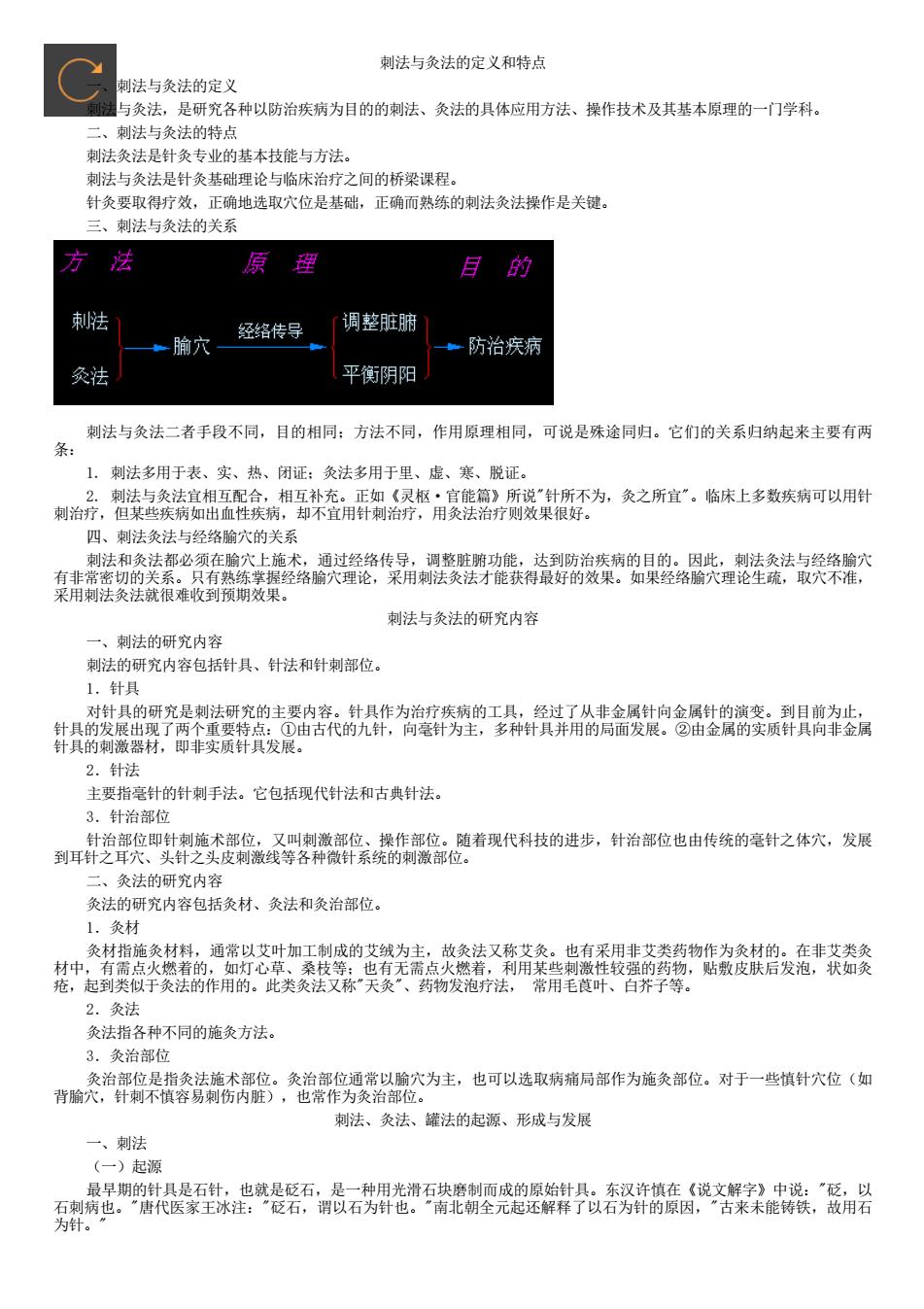

刺法与灸法的定义和特点 一、刺法与灸法的定义 刺法与灸法,是研究各种以防治疾病为目的的刺法、灸法的具体应用方法、操作技术及其基本原理的一门学科。 二、刺法与灸法的特点 刺法灸法是针灸专业的基本技能与方法。 刺法与灸法是针灸基础理论与临床治疗之间的桥梁课程。 针灸要取得疗效,正确地选取穴位是基础,正确而熟练的刺法灸法操作是关键。 三、刺法与灸法的关系 刺法与灸法二者手段不同,目的相同;方法不同,作用原理相同,可说是殊途同归。它们的关系归纳起来主要有两 条: 1. 刺法多用于表、实、热、闭证;灸法多用于里、虚、寒、脱证。 2. 刺法与灸法宜相互配合,相互补充。正如《灵枢·官能篇》所说"针所不为,灸之所宜"。临床上多数疾病可以用针 刺治疗,但某些疾病如出血性疾病,却不宜用针刺治疗,用灸法治疗则效果很好。 四、刺法灸法与经络腧穴的关系 刺法和灸法都必须在腧穴上施术,通过经络传导,调整脏腑功能,达到防治疾病的目的。因此,刺法灸法与经络腧穴 有非常密切的关系。只有熟练掌握经络腧穴理论,采用刺法灸法才能获得最好的效果。如果经络腧穴理论生疏,取穴不准, 采用刺法灸法就很难收到预期效果。 刺法与灸法的研究内容 一、刺法的研究内容 刺法的研究内容包括针具、针法和针刺部位。 1.针具 对针具的研究是刺法研究的主要内容。针具作为治疗疾病的工具,经过了从非金属针向金属针的演变。到目前为止, 针具的发展出现了两个重要特点:①由古代的九针,向毫针为主,多种针具并用的局面发展。②由金属的实质针具向非金属 针具的刺激器材,即非实质针具发展。 2.针法 主要指毫针的针刺手法。它包括现代针法和古典针法。 3.针治部位 针治部位即针刺施术部位,又叫刺激部位、操作部位。随着现代科技的进步,针治部位也由传统的毫针之体穴,发展 到耳针之耳穴、头针之头皮刺激线等各种微针系统的刺激部位。 二、灸法的研究内容 灸法的研究内容包括灸材、灸法和灸治部位。 1.灸材 灸材指施灸材料,通常以艾叶加工制成的艾绒为主,故灸法又称艾灸。也有采用非艾类药物作为灸材的。在非艾类灸 材中,有需点火燃着的,如灯心草、桑枝等;也有无需点火燃着,利用某些刺激性较强的药物,贴敷皮肤后发泡,状如灸 疮,起到类似于灸法的作用的。此类灸法又称"天灸"、药物发泡疗法, 常用毛莨叶、白芥子等。 2.灸法 灸法指各种不同的施灸方法。 3.灸治部位 灸治部位是指灸法施术部位。灸治部位通常以腧穴为主,也可以选取病痛局部作为施灸部位。对于一些慎针穴位(如 背腧穴,针刺不慎容易刺伤内脏),也常作为灸治部位。 刺法、灸法、罐法的起源、形成与发展 一、刺法 (一)起源 最早期的针具是石针,也就是砭石,是一种用光滑石块磨制而成的原始针具。东汉许慎在《说文解字》中说:"砭,以 石刺病也。"唐代医家王冰注:"砭石,谓以石为针也。"南北朝全元起还解释了以石为针的原因,"古来未能铸铁,故用石 为针

或有 使于持针。据专 刺法的形成 】刺法的形成与治金术的发明有密切的关系 1.1远古时期,治金术尚未发明,当时的针具除砭石之外,还可能有骨针、竹针等非金属针。 《内空子中景时期也餐二理等态命属针具随之出现。最早的金属针是青铜针,随后又出现了铁针、金针、银针。 用。反到件方素装解西提针是由金制成的形状不同的九种针具,分别具有不同的治守作 3从砭石到九针,经历了 个漫长的 史过程反映这 一历史过程的出土实粉 青 (三)刺法的发展 历代医家对刺法的发丽 元明医家程客精店古凳的补法定来法的物法禁森的法理论·金 2。建国1来刺法新发展 致府的重 等待 、灸法 (一)起源 身体某部位的病痛随之 ,便把艾绒作为主 适来洛代又称为改法和火法:《佐传》成公10年记载了这样一个故事:晋景公患了重病之不必 意思是说晋景公病情危重,进入膏育,攻法(灸法)、达法(针刺都不能到达病所,药物也治不好。”病入膏育的 汉代名医张仲景《伤寒杂病论》中的“可火“与不可火“,也是指可用灸法,不可用灸法。 (二)灸法的形成 】.春秋战国时期灸法颇为盛行 从这套袋裂中都提法在于鑫行.孟子的七年之病求三年之艾 家命名为费是轻荟的文献阴阳于炎警1973年在长沙马王堆汉墓出士的医书中,最早记载了经灸法,被专 3。《内经》的论述标志着灸法的形成

最初的针具石针,是用来划破痈肿、排脓放血的工具,后来逐渐发展为针灸治疗的工具。砭石的形状多样,或有锋, 或有刃,故又称针石或鑱石。1963年在内蒙古多伦旗头道洼出土了一枚磨制的石针,长4.5厘米,一端有锋,呈四棱锥形, 可以针刺放血;一端扁平有半圆弧刃,刃宽0.4厘米,可以切开痈肿排脓;中身四棱略扁,横断面呈矩形,便于持针。据专 家考证,这是新石器时代的遗物,针刺的原始工具——砭石。以上记载与实物说明,刺法起源于新石器时代。 (二)刺法的形成 1 刺法的形成与冶金术的发明有密切的关系 1.1 远古时期,冶金术尚未发明,当时的针具除砭石之外,还可能有骨针、竹针等非金属针。 1.2 夏商周时期,发明了冶金术,金属针具随之出现。最早的金属针是青铜针,随后又出现了铁针、金针、银针。 《内经》中的"九针",也就是产生于这一时期。 2 针刺工具从砭石发展到九针,标志着针法的形成九针是由金属制成的形状不同的九种针具,分别具有不同的治疗作 用,反映了当时针刺工具与针刺操作方法的不断改进与提高。 3 从砭石到九针,经历了一个漫长的历史过程反映这一历史过程的出土实物,主要有河南新郑砭石、内蒙树林召青铜 针、河北刘胜墓金针。下面介绍内蒙树林召青铜针。据专家考证,这枚青铜针是战国至西汉时期的器物,长4.6厘米,中身 有四棱,横断面呈菱形,与头道洼砭石比较,二者形状大小非常相似。 (三)刺法的发展 1. 历代医家对刺法的发展 《内经》全面总结了上古以来的刺法与补泻手法,奠定了刺法发展的基础。《难经》补充了《内经》的刺法理论。金 元明医家在刺法上各有特点,完善了祖国医学的针刺方法。明末杨继洲集历代刺法之大成,系统总结了古代刺法。 2. 建国以来刺法新发展 建国以来,由于党和政府的重视,对针刺手法作了多方面、多学科的研究。采用针刺与现代科学手段相结合,出现了 一大批针灸仪器。对穴位的刺激,由毫针刺激发展到穴位注射药物或埋线等多种理化刺激。针治部位也由传统的体穴巨针系 统,发展到耳穴、头穴等微针系统。 二、灸法 (一)起源 灸法起源于火的发现与利用之后。在5万年前的原始社会,我们的祖先就懂得了用火来取暖、熟食;1.8万年前的"山顶 洞人"掌握了人工取火的方法。火的发现和使用,为人类的生活、生存繁衍提供了必要条件,同时也是灸法产生的渊源。人 们在烤火取暖时,身体某部位的病痛随之减轻或消失,如关节冷痛,从而发现烧灼熏烤可以治病,灸法便由此起源。 灸, 《说文》解释为"灼",有烧灼、熏烤之意。灸字从"火"音久,意为持久熏烤。最初的灸,是采用树枝、柴草作灸材,以燃 烧的明火熏烤。后来,发现艾绒性温易燃,燃烧持久而穿透力强,且没有明火,不会爆出火星而烫伤皮肤,便把艾绒作为主 要灸材。 灸法在古代又称为"攻"法和"火"法。《左传》成公10年记载了这样一个故事:晋景公患了重病,请当时的名医秦国太 医令医缓来治疗,医缓诊察病情之后说:"疾不可为也,在肓之上,膏之下(膈上心下),攻之不可,达之不及,药不治 焉。"意思是说晋景公病情危重,进入膏肓,攻法(灸法)、达法(针刺)都不能到达病所,药物也治不好。"病入膏肓"的 成语即源于此。 汉代名医张仲景《伤寒杂病论》中的"可火"与"不可火",也是指可用灸法,不可用灸法。 (二)灸法的形成 1. 春秋战国时期灸法颇为盛行 在春秋战国时期,诸子百家的很多著作中都提到了艾灸。如孔子的"无病而自灸",孟子的"七年之病,求三年之艾"。 从这些非医家以艾灸作譬喻引喻射事的记载中,可以推断灸法在春秋战国时期颇为盛行。 2. 最早记载经脉灸法的文献——马王堆《灸经》1973年在长沙马王堆汉墓出土的医书中,最早记载了经脉灸法,被专 家命名为《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》。 3. 《内经》的论述标志着灸法的形成

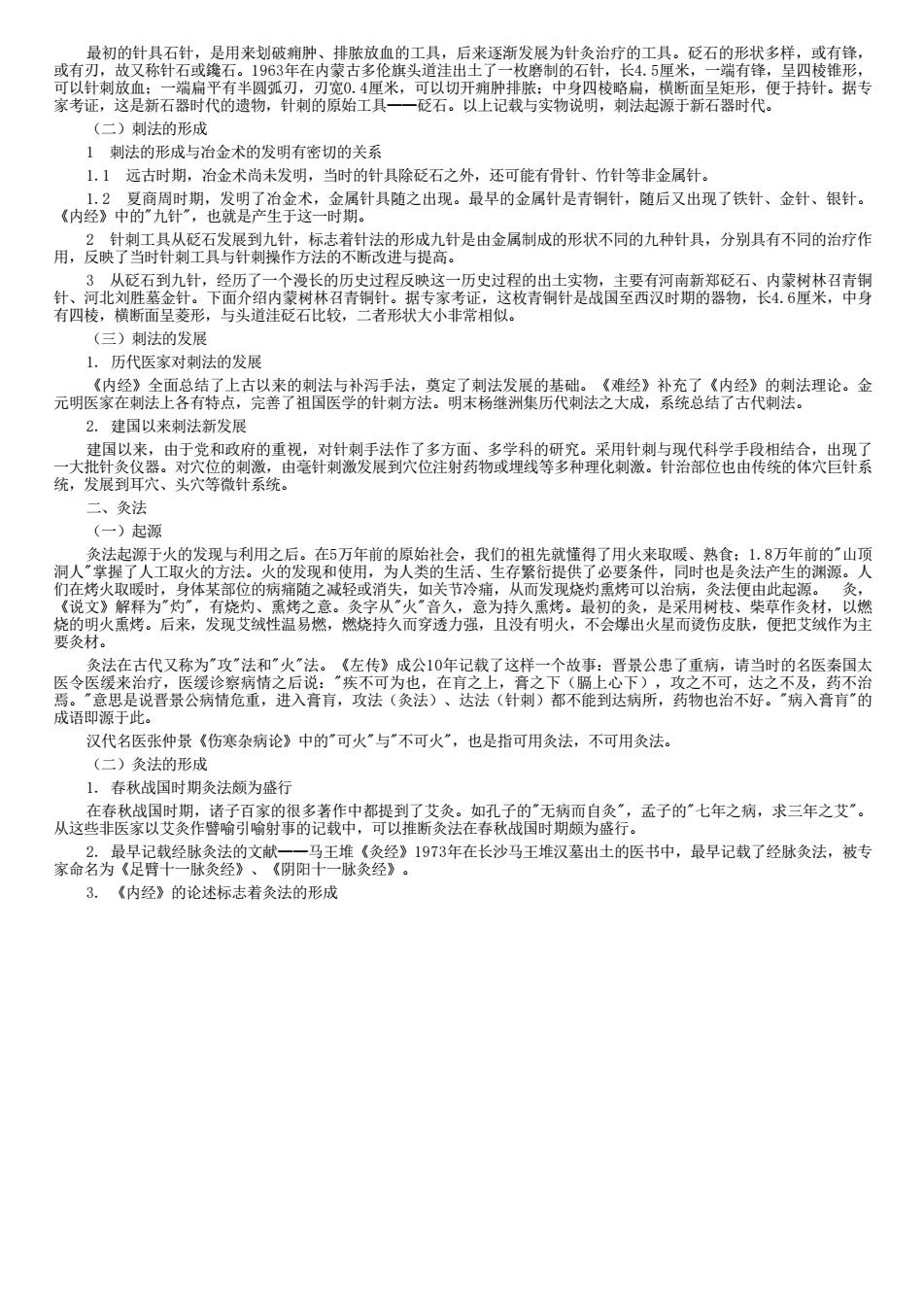

灸法著作一觉表 灸法专著 管视灸法之中医、针灸苦作 《曹氏灸方》 《肘后备急方) 《骨蒸病灸方》 《小品方》 《黄帝明堂灸经】 《千金要方)《千金翼方】 《西方子明堂灸经》 《外台秘要》 (灸背育俞穴法) 《针灸资生经》 《备急灸法) 《扁鹄心书》 《痈痘神秘灸经 《针灸聚英》 《太乙神针》 《针灸大成) 《神灸经纶) 《针灸集成) 《素问异法方宜论》说:"北方者,天地所闭藏之域也。其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳 食,藏寒生满病,其治宜灸 ,故灸 者,亦从北方来。"由于北方气候寒冷,人民喜欢吃肉食奶酪,不易消化,容易发生内脏寒证,腹痛 胀满,适宜采用灸法治疗。因此,灸法主要产生于北方。《内经》关于灸法的适应症与产生地区的 论述,是灸法形成的标志。 4。有关灸法的著作 (三)灸法的发展 隔物灸 艾条灸 药条灸 温针灸 直接灸一 ·直接灸 温灸器灸 (炷大壮多) (住小壮少) 灯火灸 天灸 电热灸 三、拔罐法 (一)起源

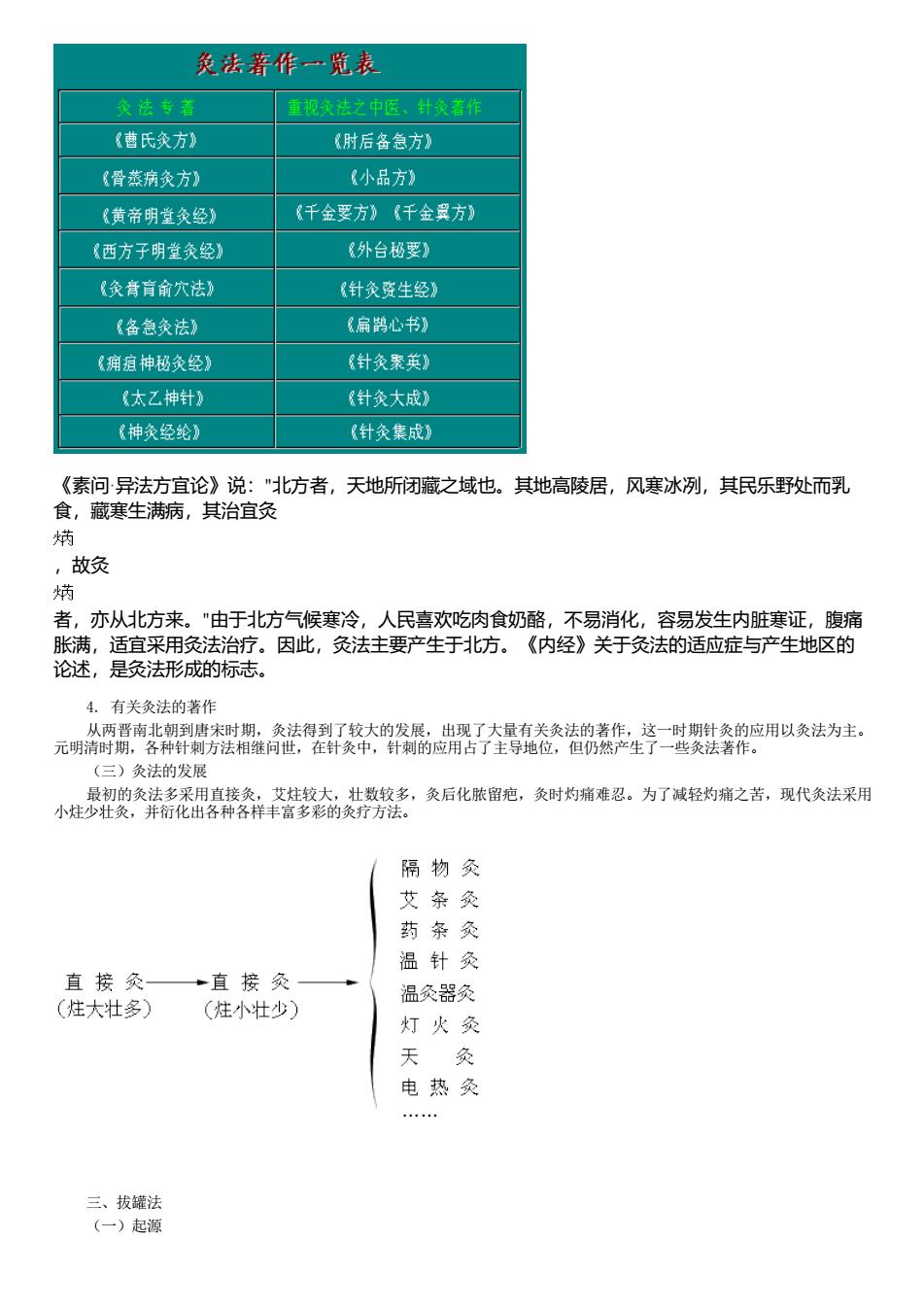

《素问·异法方宜论》说:"北方者,天地所闭藏之域也。其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳 食,藏寒生满病,其治宜灸 ,故灸 者,亦从北方来。"由于北方气候寒冷,人民喜欢吃肉食奶酪,不易消化,容易发生内脏寒证,腹痛 胀满,适宜采用灸法治疗。因此,灸法主要产生于北方。《内经》关于灸法的适应症与产生地区的 论述,是灸法形成的标志。 4. 有关灸法的著作 从两晋南北朝到唐宋时期,灸法得到了较大的发展,出现了大量有关灸法的著作,这一时期针灸的应用以灸法为主。 元明清时期,各种针刺方法相继问世,在针灸中,针刺的应用占了主导地位,但仍然产生了一些灸法著作。 (三)灸法的发展 最初的灸法多采用直接灸,艾炷较大,壮数较多,灸后化脓留疤,灸时灼痛难忍。为了减轻灼痛之苦,现代灸法采用 小炷少壮灸,并衍化出各种各样丰富多彩的灸疗方法。 三、拔罐法 (一)起源

拔罐法的形成与发展 1.宋代角法用于痈疽发背 出皮农密被交霜码本银角的记置。方法是使防人的电处卧在事先已经控并技人水线水餐的坑上周用角法角 2。明代罐法仍以治疗疮疡外科为主 明代,虽然在罐具、吸拔方法上有所改进与提高,但在临床应用上仍以疮疡外科为主。 3。清代拔攒法的普及 刺法、灸法的宜忌 施术部位的宜忌 刺灸施术时,必须熟悉腧穴的局部解剖,避免损伤要害部位,这是必须注意的一条重要原则。 1.避免刺伤内脏 肉背股大论是蓝斋角不:保终出必五。我们在针制 2,避免刺伤重要血管 针刺方号装,度动欧起头出不止死。对于重要血管附近的穴位。必须锁重操作,注意 3。避免刺伤延 4.孕妇禁忌 孕妇不宜刺小腹部、腰藏部穴,以及合谷、三阴交、昆仑、至阴等活血通经穴,以免造成流产。 小儿门未合时,门部位的六位不宜针刺 6.皮肤禁忌 皮肤有感染、溃疡、瘢痕、肿瘤的部位,不宜针刺。 7.禁刺翰穴宜慎针 现代南货资记票韵然多程岛有插香他于内、血管丰富,针刺后容号引起出血·但是, 8.禁灸部位 本内容在灸法章将详细介绍,在此从略。 二、患者体质的宜忌 1.刺法宜忌 肥胖、强壮、年轻者宜多刺、深刺、留针:瘦小、虚弱、老幼者宜少刺、浅刺、疾出。孕妇、习惯性流产者慎用针 刺。 2.灸法宜忌 初病、体壮者艾炷宜大,壮数宜多:久病、体弱、老幼妇艾柱宜小,壮数宜少。 三、病情性质的宜忌 1.危重证候 1.1“五夺“气血大亏,不宜针刺 五夺指夺肉、夺血、夺汗、夺液、新产大血。由于五夺使元气耗损,气血大亏,此时针刺(古代针粗)将更伤气血, 故不宜针刺。 1.2“五逆“脉证不符,不宜针刺 五逆指五种脉证不符危重病证。如热病汗出之后当脉静身凉,若汗出后脉盛躁,属脉证不符危重病证,不宜针刺。 2.暂时现象 普卫大誉授失寄器受裂、滋、过等不宜立针。因为立御针容易列气远乱

最初的罐具是兽角,故又称"角法"。用角法治病的最早记载,见于马王堆汉墓出土帛书《五十二病方》,如对痔疮的 治疗,就有"以小角角之"的方法。在东晋医家葛洪的《肘后备急方》中,有以制成罐状的兽角拔脓血治疗疮疡的记载。唐代 王焘在《外台秘要》中,记述了竹筒煮沸后趁热拔罐,治疗肺痨的方法。这是竹罐的最早记载。 拔罐法的形成与发展 1. 宋代角法用于痈疽发背 宋代角法中有"水角"和"水银角"的记载,方法是使病人的患处卧在事先已经挖好并放入水或水银的坑上,再用角法角 出脓血,并使脓血流入角器内。 2. 明代罐法仍以治疗疮疡外科为主 明代,虽然在罐具、吸拔方法上有所改进与提高,但在临床应用上仍以疮疡外科为主。 3. 清代拔罐法的普及 清代《医宗金鉴》中首载针药筒疗法。即先用针刺,继用中药煮罐后吸拔。《理瀹骈文》记载了拔罐法在头痛、黄疸 等内科病症中的应用。《本草纲目拾遗》对拔罐法的出处、罐具、适应症、操作方法和优点,进行了全面的总结。当时已出 现了陶罐,治疗头痛、腹痛、痹证等各种病症,拔罐疗法已相当普及。 4. 建国以来拔罐法迅速发展 20世纪50年代以来,随着历史的变革,科技的进步,拔罐法得到迅速的发展。 刺法、灸法的宜忌 一、施术部位的宜忌 刺灸施术时,必须熟悉腧穴的局部解剖,避免损伤要害部位,这是必须注意的一条重要原则。 1. 避免刺伤内脏 《素问·刺禁论》说:"脏有要害,不可不察。"《素问·诊要经终论》也说:"凡刺胸腹者,必避五脏。"我们在针刺 胸背腰腹部穴位时,一定要注意针刺的角度、方向和深度,不可刺伤内脏,否则将出现严重后果。 2. 避免刺伤重要血管 《素问·刺禁论》说:"刺跗上大动脉(足背动脉),血出不止死。"对于重要血管附近的穴位,必须慎重操作,注意 针刺方向与深度,避免大幅度捻转提插,以防刺伤血管引起大出血。 3. 避免刺伤延髓 针刺后项部的风府、哑门、风池、天柱等穴时,一定要注意针刺方向与深度,以免刺伤延髓,引起剧烈头痛、昏迷、 休克甚至死亡。 4. 孕妇禁忌 孕妇不宜刺小腹部、腰骶部腧穴,以及合谷、三阴交、昆仑、至阴等活血通经穴,以免造成流产。 5. 小儿禁忌 小儿囟门未合时,囟门部位的穴位不宜针刺。 6. 皮肤禁忌 皮肤有感染、溃疡、瘢痕、肿瘤的部位,不宜针刺。 7. 禁刺腧穴宜慎针 古代文献记载的禁刺穴位,多与局部解剖特点有关。如承泣穴,位于眶内,血管丰富,针刺后容易引起出血。但是, 现代针具较细,操作时小心谨慎,手法轻柔,不捻转、提插,就不会引起出血。 8. 禁灸部位 本内容在灸法章将详细介绍,在此从略。 二、患者体质的宜忌 1. 刺法宜忌 肥胖、强壮、年轻者宜多刺、深刺、留针;瘦小、虚弱、老幼者宜少刺、浅刺、疾出。孕妇、习惯性流产者慎用针 刺。 2. 灸法宜忌 初病、体壮者艾炷宜大,壮数宜多;久病、体弱、老幼妇艾炷宜小,壮数宜少。 三、病情性质的宜忌 1. 危重证候 1.1 "五夺"气血大亏,不宜针刺 五夺指夺肉、夺血、夺汗、夺液、新产大血。由于五夺使元气耗损,气血大亏,此时针刺(古代针粗)将更伤气血, 故不宜针刺。 1.2 "五逆"脉证不符,不宜针刺 五逆指五种脉证不符危重病证。如热病汗出之后当脉静身凉,若汗出后脉盛躁,属脉证不符危重病证,不宜针刺。 2. 暂时现象 大醉、大怒、大惊、大渴、大劳(包括房劳)、过饥、过饱等,不宜立即针刺。因为立即针刺,容易引起脉气逆乱, 营卫失和,经气失调,最终导致元气大亏而"失气

3.疾病性质 病情有表里、寒热、虚实之不同,刺灸治疗时,应该根据疾病的性质,采用适当的方法治疗。 四、刺灸时间的官已 1.留针的久暂 热证、表证留针时间宜短热则气血运行加快,经气滑利,容易得气,故留针时间宜短:表证邪气侵犯部位表浅, 也无需长久留针。 1.2寒证、里证留针时间宜长 么寒期凝滞经脉,气血运行迟缓,经气迟纯,难于得气,故留针时间宜长,以促进得气:里证邪气侵犯部位较深,宜 2.施针的时刻和时令 2.1候时令而刺 暑热季节,”天温无凝”,人的气血易行,针刺容易得气。因此。人们多在夏委伏天刺灸,治疗宿疾。 2.2候时辰而刺 根据不同时辰,某穴气血旺盛的观点,候其气血旺盛之时而刺,这就是“子午流注“针法。 )3因时因人而 春夏、瘦人宜浅刺,秋冬、肥人宜深刺。这是由于不同季节、不同体型,人体气血活动的趋向性不同所致。 4因病而刺 痛经忠者在月经来潮前一周开始刺灸,疟疾患者在发作前1一2小时刺灸,失眠患者最好在下午或晚上刺灸 文献参考 1.刺法的原始工具砭石(石针) 高《说文解字》说:障有带翠任说:,以石刺柄日位,因之名其日位石·。幸,异法 其病皆为疡 其治宜位石。 《礼记 ·内则》 《素问·病能 2.金届针代持砭石 经文在注勿能:我则米:其气血、营其逆顺出入之会。“颜师古 3.金属九针 4.刺法宜忌 医,了素间·珍婴觉 系 商说身藏瘦紫铜新质 日死 中胃, 六日死 坐死 刺跗上中 都中 中脑户 刺缺 大醉, 陷中 血名 阴脉, 为时中内 喘 肠内陷,为肿。刺匡上陷骨中脉,为漏中盲。刺关节中液出,不得屈伸。· 灸法 卖据费焚高喜论冰说方力者,天地所闭覆之域也。其地高陵居。风寒冰剂,其民乐野处而乳食,夏寒生满病,其治 此为反恶 虚治,火而动告温针 一装题,速美损中,大金收有一 国燥吐 221条: 汗H 怵惕

出现上述现象时怎么办?解除上述现象后再针刺。如大醉者解酒之后再针刺,大怒、大惊者,使神气镇定后再针刺。 在针刺之前还要注意适当休息。如果患者是坐车来看病的,要休息一顿饭的功夫后再针刺;若是走路来的,则在针刺前要休 息半个时辰。 3. 疾病性质 病情有表里、寒热、虚实之不同,刺灸治疗时,应该根据疾病的性质,采用适当的方法治疗。 四、刺灸时间的宜忌 1. 留针的久暂 1.1 热证、表证留针时间宜短热则气血运行加快,经气滑利,容易得气,故留针时间宜短;表证邪气侵犯部位表浅, 也无需长久留针。 1.2 寒证、里证留针时间宜长 寒则凝滞经脉,气血运行迟缓,经气迟钝,难于得气,故留针时间宜长,以促进得气;里证邪气侵犯部位较深,宜长 久留针,以激发经气。 2. 施针的时刻和时令 2.1 候时令而刺 暑热季节,"天温无凝",人的气血易行,针刺容易得气。因此,人们多在夏季伏天刺灸,治疗宿疾。 2.2 候时辰而刺 根据不同时辰,某穴气血旺盛的观点,候其气血旺盛之时而刺,这就是"子午流注"针法。 2.3 因时因人而刺 春夏、瘦人宜浅刺,秋冬、肥人宜深刺。这是由于不同季节、不同体型,人体气血活动的趋向性不同所致。 2.4 因病而刺 痛经患者在月经来潮前一周开始刺灸,疟疾患者在发作前1~2小时刺灸,失眠患者最好在下午或晚上刺灸。 文献参考 一、 刺法 1. 刺法的原始工具砭石(石针) 东汉许慎《说文解字》说:"砭,以石刺病也。"段玉裁注说:"以石刺病曰砭,因之名其曰砭石。"《山海经·东山经》 说:"高氏之山,其上多玉,其下多箴石。"晋·郭璞注说:"可以为砥(砭)针,治痈肿者。"《素问·异法方宜论》 说:"东方之域,.其病皆为痈疡,其治宜砭石。"《礼记·内则》注:"古者以石为针,所以治病。"全元起《素问》注 说:"砭石者,是古外治之法,有三名:一针石,二砭石,三镵石,其实一也。古来未能铸铁,故用石为针。"《素问·病能 论》:"夫气盛血聚者,宜石而泻之。" 2. 金属针代替砭石 《灵枢·九针十二原》说:"余欲勿使被毒药,无用砭石,欲以微针通其经脉,调其气血,营其逆顺出入之会。"颜师古《汉 书·艺文志》注说:"石,谓砭石,即石箴也,古者攻病则有砭,今其术绝矣。" 3. 金属九针 皇甫谧《帝王世纪》说:"伏羲氏仰观象于天,俯观法于地.乃尝味百草而制九针,以拯夭枉焉。"《灵枢·官针》 说:"九针之宜,各有所为,长短大小,各有所施也。" 4. 刺法宜忌 肠内陷,为肿。刺匡上陷骨中脉,为漏中盲。刺关节中液出,不得屈伸。" 二、灸法 《素问·异法方宜论》说:"此方者,天地所闭藏之域也。其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳食,藏寒生满病,其治 宜灸焫。故灸焫者,亦从北方来。" 《伤寒论》115条:"脉浮热甚,而反灸之,此为实;实以虚治,因火而动,必咽燥吐血。"《伤寒论》221条:"阳明病,脉 浮而紧,咽燥口苦,腹满而喘,发热汗出,不恶寒反恶热,身重。.若加温针,必怵惕烦躁不得眠。"《伤寒论》116 条:"微数之脉,慎不可灸,因火为邪,则为烦逆,追虚逐实,血散脉中,火气虽微,内攻有力,焦骨伤筋,血难复 也。"《伤寒论》以上论述,说明阳盛阴虚忌灸。 《素问·征四失论》说:"妄用砭石,后遗身咎。"《素问·奇病论》说:"身羸瘦,无用镵石也。"《素问·刺禁论》:"脏 有要害,不可不察。"《素问·诊要经终论》说:"凡刺胸腹者,必避五脏。"《素问·刺禁论》说:"刺中心,一日 死","刺中肝,五日死","刺中胃,六日死","刺中肺,三日死","刺中脾,十日死","刺中胆,一日半死","刺跗上中 大脉,血出不止死。刺面中溜脉,不幸为盲。刺头中脑户,入脑立死。刺舌下中脉太过,血出不止为瘖。刺足下布络中脉, 血不出为肿。刺郄中大脉,令人仆脱色。刺气街中脉,血不止,为肿鼠僕。刺脊间中髓,为伛。刺乳上,中乳房,为肿根 蚀。刺缺盆中内陷,气泄,令人喘咳逆。刺手鱼腹内陷,为肿。无刺大醉,令人气乱。无刺大怒,令人气逆。无刺大劳人, 无刺新饱人,无刺大饥人,无刺大渴人,无刺大惊人。刺阴股中大脉,血出不止死。刺客主人内陷中脉,为内漏为聋。刺膝 髌出液,为跛。刺臂太阴脉,出血多立死。刺足少阴脉,重虚出血,为舌难以言。刺膺中陷中肺,为喘逆仰息。刺肘中内 陷,气归之,为不屈伸。刺阴股下三寸内陷,令人遗溺。刺腋下胁间内陷,令人咳。刺少腹中膀胱溺出,令人少腹满。刺