兔疲分 折技术 加积 和相美 仪器 扩克 首页→第十六章免疫分析技术和相关仪器 免疫分析和测定的对象是抗原或抗体,不论是经典的凝集反应还是现代免 疫标记技术,其基础都是抗原抗体反应。很显然,在免疫分析技术中,获得优质 专一、高效价和高灵敏的抗体是任何免疫分析技术的物质基础。从1888年德国 学者Behring和日本学者北里用白喉外毒素免疫家兔,在免疫的血清发现凝集素 (agglutinin)和之后其发现抗毒素和凝集素为同一物质并统一称之为抗体 (antibody,Ab)起,抗体作为诊断和治疗疾病的应用已有上百年历史。抗体研究 领域的进展大致可分为3个阶段:(1)以1890年Behring发现白喉抗毒素- 第一代多克降抗体为代表,其特点是用抗原免疫动物来获得多克隆抗体:(2) 以1975年Kohler创建杂交瘤技术制备单克隆抗体为代表:(3)以1994年Winter 以基因工程方法制备抗体为代表,这是抗体研究领域出现的又一次技术苹命。随 着抗体技术制备的日趋进步和抗体载体/(标记物)的不断发现,可以预见,免 疫学检测的内容将会越来越多,检测方法和设备也将不断推出,更新,由此对基 础和临床免疫研究将起到极大的促进作用。本部分内容重点介绍目前国内外关于 抗体制备研究概况,免疫检测技术和新型抗体的研究进展。 一、基于制备枝木的杭体美型: 1.多克隆抗体在早期,传统的抗体制备的方法是将天然抗原经过各种途 径免疫动物,因为抗原性物质具有多种抗原决定簇,所以其可刺激产生多种抗体 形成细胞克隆,合成和分泌抗各种决定簇的抗体分子,故在血清中实际上是含有 多种抗体的混合物,称这种用体内免疫法所获得的免疫血清为多克隆抗体,也是

免疫分 析技术 和相关 仪器 知识 扩充 首页 → 第十六章 免疫分析技术和相关仪器 免疫分析和测定的对象是抗原或抗体,不论是经典的凝集反应还是现代免 疫标记技术,其基础都是抗原抗体反应。很显然,在免疫分析技术中,获得优质、 专一、高效价和高灵敏的抗体是任何免疫分析技术的物质基础。从 1888 年德国 学者 Behring 和日本学者北里用白喉外毒素免疫家兔,在免疫的血清发现凝集素 (agglutinin)和之后其发现抗毒素和凝集素为同一物质并统一称之为抗体 (antibody,Ab)起,抗体作为诊断和治疗疾病的应用已有上百年历史。抗体研究 领域的进展大致可分为 3 个阶段: (1)以 1890 年 Behring 发现白喉抗毒素- 第一代多克隆抗体为代表,其特点是用抗原免疫动物来获得多克隆抗体;(2) 以 1975 年 Kohler 创建杂交瘤技术制备单克隆抗体为代表;(3)以 1994 年 Winter 以基因工程方法制备抗体为代表,这是抗体研究领域出现的又一次技术革命。随 着抗体技术制备的日趋进步和抗体载体/(标记物)的不断发现,可以预见,免 疫学检测的内容将会越来越多,检测方法和设备也将不断推出,更新,由此对基 础和临床免疫研究将起到极大的促进作用。本部分内容重点介绍目前国内外关于 抗体制备研究概况,免疫检测技术和新型抗体的研究进展。 一、基于制备技术的抗体类型: 1.多克隆抗体 在早期,传统的抗体制备的方法是将天然抗原经过各种途 径免疫动物,因为抗原性物质具有多种抗原决定簇,所以其可刺激产生多种抗体 形成细胞克隆,合成和分泌抗各种决定簇的抗体分子,故在血清中实际上是含有 多种抗体的混合物,称这种用体内免疫法所获得的免疫血清为多克隆抗体,也是

第一代抗体。此技术经过长期的实践,己发展相当的成热,在免疫学诊断中,例 如,其对血型和组织抗原的鉴定有着非常重要意义,其现在仍然在基础研究和体 外诊断方面进行广泛应用。多克隆抗体也可研究与开发成抗体药物,例如 Thymoglobulin是美国Sangstat公司的产品,1999年,美国FDA批准了 Thymoglobulin用于治疗肾移植手术的急性排异反应,2002年,加拿大也批准了 Thymoglobulin。2000年9月,FDA还批准了Thymoglobulin作为 Myelody-splastic Syndrome(WDS)的罕见病用药,其是用人的胸腺细胞免疫家兔 后纯化其中的免疫球蛋白得到的多抗药物。 2.单克隆抗体1975年,德国的学者Kohler和英国的学者Milstein将 小鼠骨髓瘤细胞和经过绵羊红细胞(sheepredbloodcell,SRBC)免疫的小鼠脾细 胞在体外进行两种细胞的融合,结果发现部分形成的杂交细胞既能继续在体外培 养条件下生长繁殖,又能分泌抗SBC抗体,称这种杂交细胞系为杂交瘤 (hybridoma)。其是由识别一种抗原决定簇的细胞克隆所产生的均一性抗体, 故称之为单克隆抗体。应用杂交瘤技术可获得几乎所有抗原的单克隆抗体,只要 这种抗原能引起小鼠的抗体应答。这种用杂交瘤技术制备的单克隆抗体可视为第 二代抗体。 单克隆抗体由于其纯度高、特异性强,可提高各种血清学的方法检测抗原的 敏感性和特异性。单克隆抗体的应用,其大大促进了对各种传染病和恶性肿瘤诊 断的准确性。单克隆抗体亦可用于对各种免疫细胞等组织细胞表面分子的检测, 这对免疫细胞的分离、鉴定和分类,以及研究各种膜表面分子的结构和功能,具 有重要意义。但是这种单克隆抗体,其多是由鼠B细胞与鼠骨髓瘤细胞经过细胞 融合形成的杂交瘤细胞分泌的,属鼠源性蛋白,进入人体会引起机体的排异反应: 其完整抗体分子的分子量较大,在体内穿透血管的能力较差;其生产成本较高。 英国剑桥大学的DrKarpas最近取得突破性的进展,成功地建立了人骨髓瘤 细胞系Karpas7?O7H,其与人B细胞融合后,能稳定高产地分泌全人抗体。此人 人杂交瘤技术克服了以前技术的不足之处,使人类有可能筛选出由人类免疫系统 所产生的最有效的治疗性抗体,建立人类抗体库,即进行免疫组学或抗体组学的 研究。在疾病的治疗中,此人一人杂交瘤技术将发挥巨大的作用,其拥有极其 阔的应用前景

第一代抗体。此技术经过长期的实践,已发展相当的成熟,在免疫学诊断中,例 如,其对血型和组织抗原的鉴定有着非常重要意义,其现在仍然在基础研究和体 外诊断方面进行广泛应用。多克隆抗体也可研究与开发成抗体药物,例如, Thymoglobulin 是美国 Sangstat 公司的产品,1999 年,美国 FDA 批准了 Thymoglobulin 用于治疗肾移植手术的急性排异反应,2002 年,加拿大也批准了 Thymoglobulin。2000 年 9 月,FDA 还批准了 Thymoglobulin 作为 Myelody-splastic Syndrome(MDS)的罕见病用药,其是用人的胸腺细胞免疫家兔 后纯化其中的免疫球蛋白得到的多抗药物。 2.单克隆抗体 1975 年,德国的学者 Kohler 和英国的学者 Milstein 将 小鼠骨髓瘤细胞和经过绵羊红细胞(sheepredbloodcell,SRBC)免疫的小鼠脾细 胞在体外进行两种细胞的融合,结果发现部分形成的杂交细胞既能继续在体外培 养条件下生长繁殖,又能分泌抗 SRBC 抗体,称这种杂交细胞系为杂交瘤 (hybridoma)。其是由识别一种抗原决定簇的细胞克隆所产生的均一性抗体, 故称之为单克隆抗体。应用杂交瘤技术可获得几乎所有抗原的单克隆抗体,只要 这种抗原能引起小鼠的抗体应答。这种用杂交瘤技术制备的单克隆抗体可视为第 二代抗体。 单克隆抗体由于其纯度高、特异性强,可提高各种血清学的方法检测抗原的 敏感性和特异性。单克隆抗体的应用,其大大促进了对各种传染病和恶性肿瘤诊 断的准确性。单克隆抗体亦可用于对各种免疫细胞等组织细胞表面分子的检测, 这对免疫细胞的分离、鉴定和分类,以及研究各种膜表面分子的结构和功能,具 有重要意义。但是这种单克隆抗体,其多是由鼠 B 细胞与鼠骨髓瘤细胞经过细胞 融合形成的杂交瘤细胞分泌的,属鼠源性蛋白,进入人体会引起机体的排异反应; 其完整抗体分子的分子量较大,在体内穿透血管的能力较差;其生产成本较高。 英国剑桥大学的 DrKarpas 最近取得突破性的进展,成功地建立了人骨髓瘤 细胞系 Karpas707H,其与人 B 细胞融合后,能稳定高产地分泌全人抗体。此人- 人杂交瘤技术克服了以前技术的不足之处,使人类有可能筛选出由人类免疫系统 所产生的最有效的治疗性抗体,建立人类抗体库,即进行免疫组学或抗体组学的 研究。在疾病的治疗中,此人-人杂交瘤技术将发挥巨大的作用,其拥有极其广 阔的应用前景

3.基因工程抗体在现代生物技术研究的早期,鼠单抗有着广泛应用。但 是由于鼠单抗的免疫原性和另外的副作用,只有极少数最后发展成有效的治疗性 产品。10多年前,随着革命性的基因工程抗体技术应用于鼠免疫球蛋白的人源 化改造,在降低甚至消除人抗鼠抗体反应之后,单抗发展显示出了良好的前景。 在20世纪80年代的初期,抗体基因的结构和功能的研究成果与重组DNA技 术互相结合,产生了基因工程抗体技术。基因工程抗体,即按不同的需要,将抗 体的基因进行加工、改造和重新装配,然后再导入到适当的受体细胞内进行表达 的抗体分子,这也就是第三代抗体。与单克隆抗体相比,基因工程抗体具有的优 点有:通过基因工程技术的改造,可降低甚至消除人体对抗体的排斥反应:基因 工程抗体的分子量较小,可部分降低抗体的鼠源性,更加有利于穿透血管壁,进 入病灶的核心部位:根据疾病的类型和部位,制备新型抗体:可采用原核细胞、 真核细胞和植物等多种表达方式,大量表达抗体分子,大大降低生产成本。 噬菌体抗体库继杂交瘤技术之后又一突破性进展的用于制备新型抗体的 是噬菌体抗体库技术。Winter等人在I994年创建了噬菌体抗体库技术,克服了 人体不能随意免疫的缺点,用人的外周血制备抗体文库,从而获得人源性基因工 程抗体。而且将抗体基因的克隆和表达融为一体,同在一种载体上进行,将抗体 基因表达在载体的表面,用固相化抗原对表达产物的载体进行淘筛(panning) 在数日内就可筛选出阳性克隆,从而能构建出大库容文库囊括天然全套抗体基 因,人们完全可以用基因工程方法研制任何一种具有高度特异性的抗体,使抗体 工程的设想成为现实。采用噬菌体抗体库技术筛选抗体不必进行动物免疫,易于 制备稀有抗原的抗体及筛选全人源性抗体、高亲和力抗体。同时也将抗体工程的 研究推向了新高潮。 二、免度散我枝术 免疫微粒技术是利用高分子材料合成一定粒度大小的固相微粒作为载体,包 被上具有特异性亲和力的各种免疫活性物质(抗原或抗体),使其致敏为免疫微 粒,用于免疫学及其他生物学检测与分离的一项技术。作为载体的微粒通常是以 某种高分子有机单体为原料,经过乳液聚合、悬浮聚合及辐照聚合等高分子聚合 方法制备而成。由于制备材料及工艺不同,微粒的种类繁多,现已制成惰性微粒 如聚苯乙烯胶乳微粒、活性微粒如羧化聚苯乙烯微粒、磁性微粒及标记微粒(用

3.基因工程抗体 在现代生物技术研究的早期,鼠单抗有着广泛应用。但 是由于鼠单抗的免疫原性和另外的副作用,只有极少数最后发展成有效的治疗性 产品。10 多年前,随着革命性的基因工程抗体技术应用于鼠免疫球蛋白的人源 化改造,在降低甚至消除人抗鼠抗体反应之后,单抗发展显示出了良好的前景。 在 20 世纪 80 年代的初期,抗体基因的结构和功能的研究成果与重组 DNA 技 术互相结合,产生了基因工程抗体技术。基因工程抗体,即按不同的需要,将抗 体的基因进行加工、改造和重新装配,然后再导入到适当的受体细胞内进行表达 的抗体分子,这也就是第三代抗体。与单克隆抗体相比,基因工程抗体具有的优 点有:通过基因工程技术的改造,可降低甚至消除人体对抗体的排斥反应;基因 工程抗体的分子量较小,可部分降低抗体的鼠源性,更加有利于穿透血管壁,进 入病灶的核心部位;根据疾病的类型和部位,制备新型抗体;可采用原核细胞、 真核细胞和植物等多种表达方式,大量表达抗体分子,大大降低生产成本。 噬菌体抗体库 继杂交瘤技术之后又一突破性进展的用于制备新型抗体的 是噬菌体抗体库技术。Winter 等人在 1994 年创建了噬菌体抗体库技术,克服了 人体不能随意免疫的缺点,用人的外周血制备抗体文库,从而获得人源性基因工 程抗体。而且将抗体基因的克隆和表达融为一体,同在一种载体上进行,将抗体 基因表达在载体的表面,用固相化抗原对表达产物的载体进行淘筛(panning), 在数日内就可筛选出阳性克隆,从而能构建出大库容文库囊括天然全套抗体基 因,人们完全可以用基因工程方法研制任何一种具有高度特异性的抗体,使抗体 工程的设想成为现实。采用噬菌体抗体库技术筛选抗体不必进行动物免疫,易于 制备稀有抗原的抗体及筛选全人源性抗体、高亲和力抗体。同时也将抗体工程的 研究推向了新高潮。 二、免疫微粒技术 免疫微粒技术是利用高分子材料合成一定粒度大小的固相微粒作为载体,包 被上具有特异性亲和力的各种免疫活性物质(抗原或抗体),使其致敏为免疫微 粒,用于免疫学及其他生物学检测与分离的一项技术。作为载体的微粒通常是以 某种高分子有机单体为原料,经过乳液聚合、悬浮聚合及辐照聚合等高分子聚合 方法制备而成。由于制备材料及工艺不同,微粒的种类繁多,现已制成惰性微粒 如聚苯乙烯胶乳微粒、活性微粒如羧化聚苯乙烯微粒、磁性微粒及标记微粒(用

同位素、荧光素或酶标记)等四大类微粒,数量多达几十种。将制备好的微粒与 抗原(或抗体)经物理吸附、化学偶联及生物素亲合亲桥联法等致敏方法形成免疫 微粒。广泛应用于各种可溶性大分子物质的检测、分离与纯化、细胞标记与识别 等。近年来,微粒技术在核酸分子杂交、DNA与RNA的分离及PCR等研究领域亦 显示出广阔的应用前景。 1.胶乳微粒免疫检测技术 胶乳微粒免疫检测技术是在胶乳凝集定 性试验基础上发展建立的-种非放射性均相 免疫测定法,可以对各种微量的抗原物质和 小分子半抗原(加药物、团体激素等)进行精 确的定量测定。根据特异性抗体致敏的胶乳 微粒(一般为直径约1μm的聚苯乙烯胶乳), 与待测标本中的相应抗原相遇时发生凝集反 应,胶乳凝集程度与被测物的浓度呈函数关 系,由此可测出标本中待测物的含量。测定 方法主要有粒子计数法和浊度法两种。 2.兔疫磁性微粒分离与纯化技术 性微粒结合并分高0-157 磁性微粒(magnetic microspheres, MWS)是80年代初,用高分子材料和金属 离子为原料,聚合而成的一种以金属离子 磁性微粒分离细胞

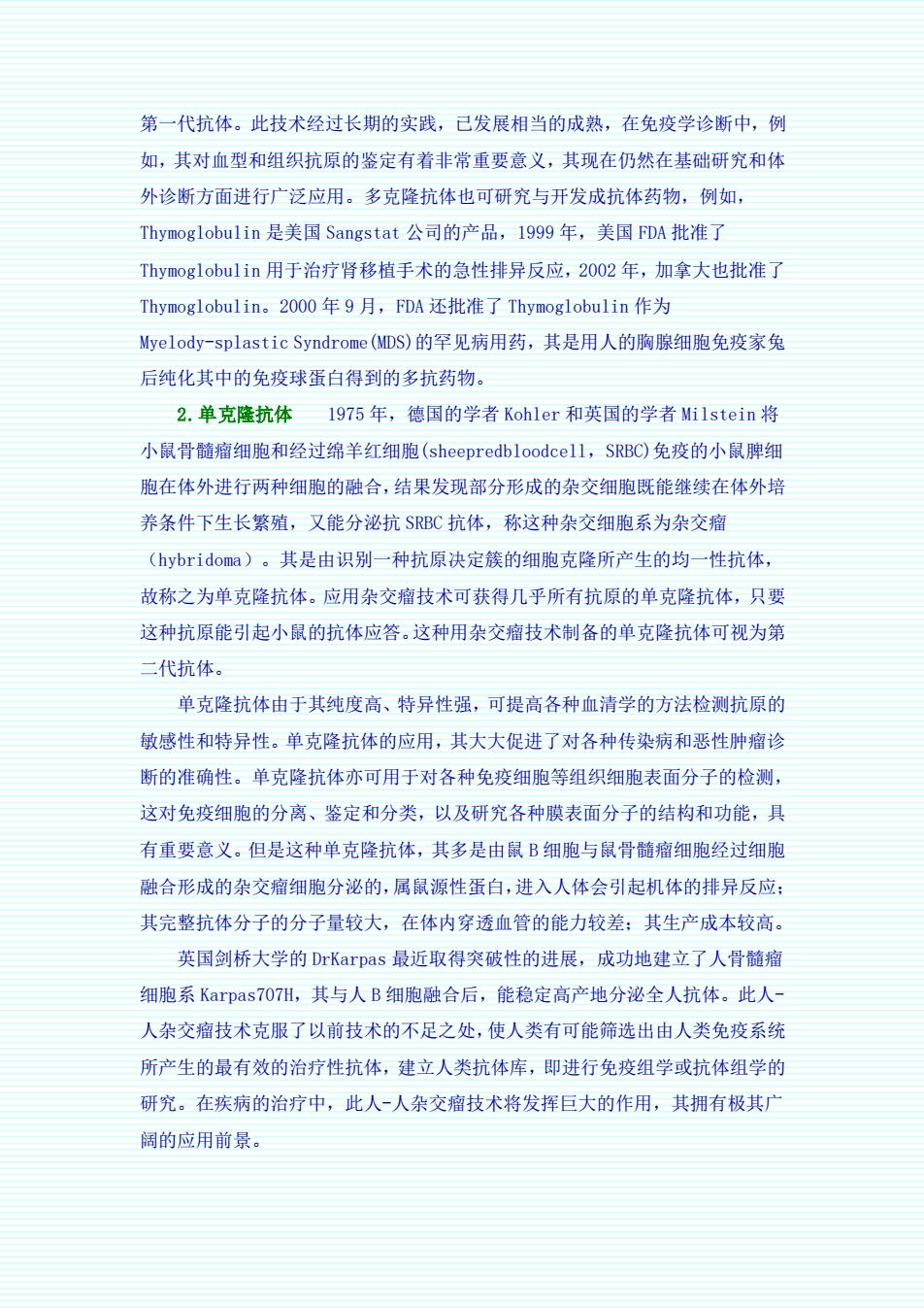

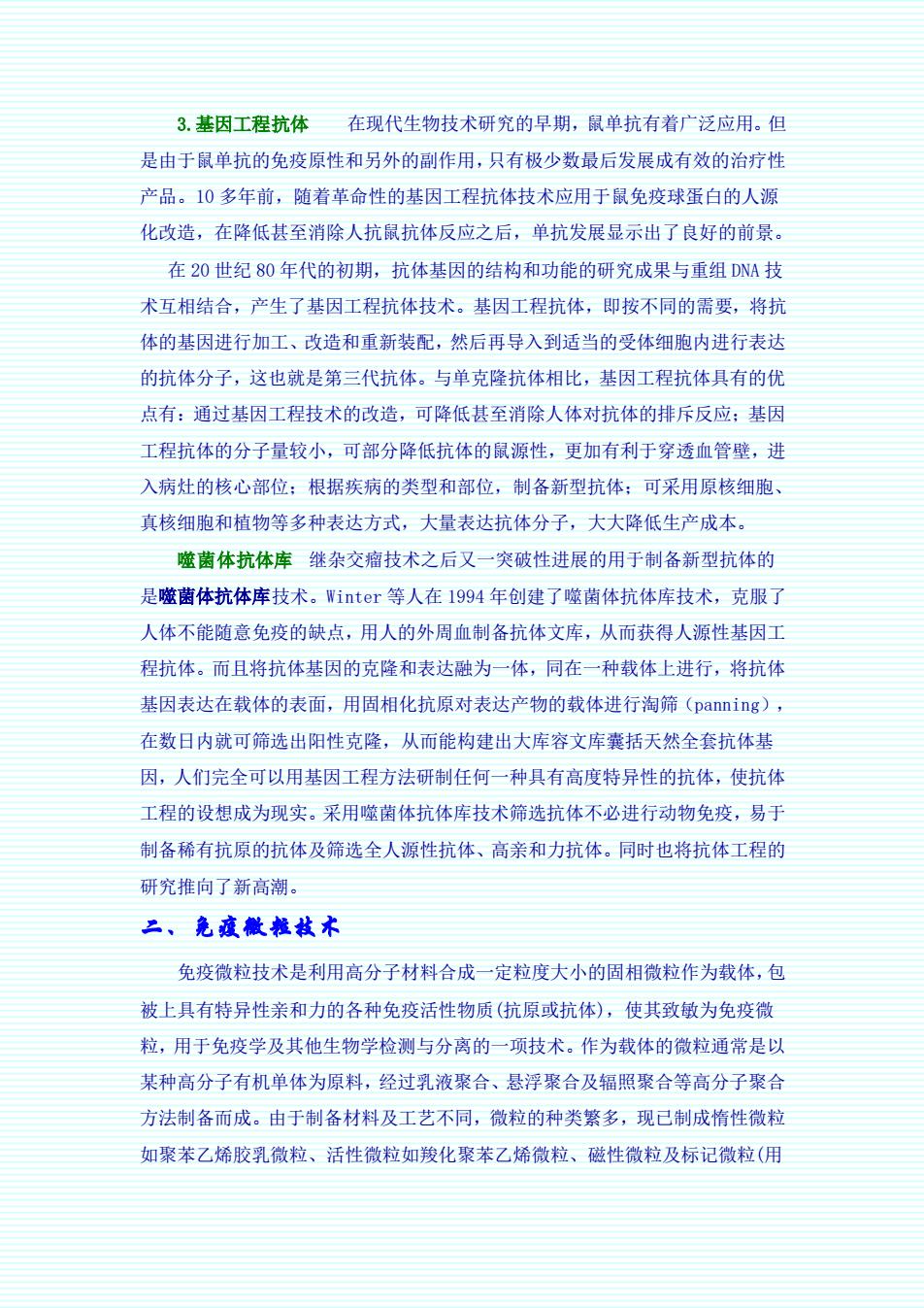

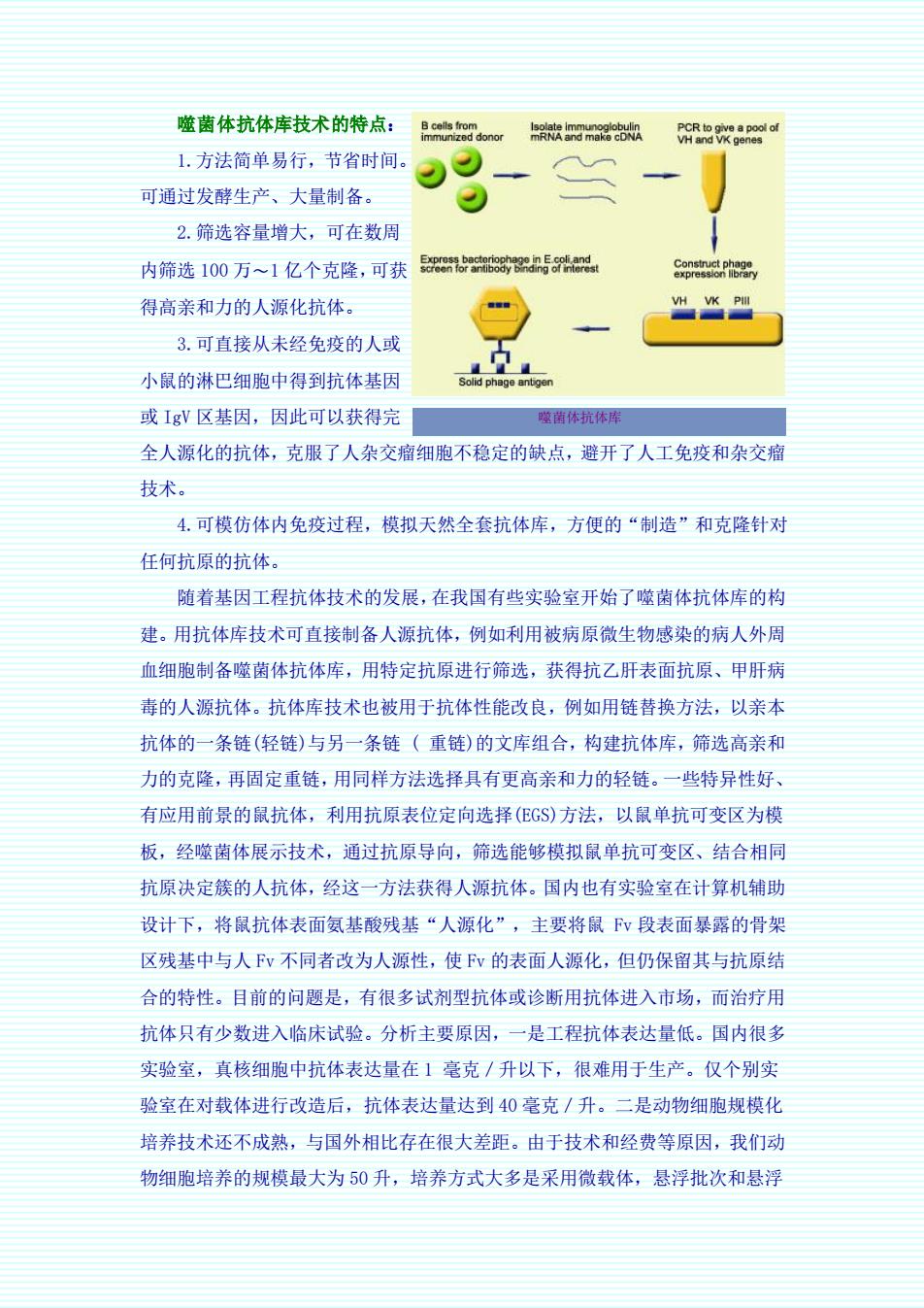

同位素、荧光素或酶标记)等四大类微粒,数量多达几十种。将制备好的微粒与 抗原(或抗体)经物理吸附、化学偶联及生物素亲合亲桥联法等致敏方法形成免疫 微粒。广泛应用于各种可溶性大分子物质的检测、分离与纯化、细胞标记与识别 等。近年来,微粒技术在核酸分子杂交、DNA 与 RNA 的分离及 PCR 等研究领域亦 显示出广阔的应用前景。 1. 胶乳微粒免疫检测技术 胶乳微粒免疫检测技术是在胶乳凝集定 性试验基础上发展建立的-种非放射性均相 免疫测定法,可以对各种微量的抗原物质和 小分子半抗原(加药物、团体激素等)进行精 确的定量测定。根据特异性抗体致敏的胶乳 微粒(一般为直径约 1μm 的聚苯乙烯胶乳), 与待测标本中的相应抗原相遇时发生凝集反 应,胶乳凝集程度与被测物的浓度呈函数关 系,由此可测出标本中待测物的含量。测定 方法主要有粒子计数法和浊度法两种。 2. 免疫磁性微粒分离与纯化技术 磁性微粒(magnetic microspheres, MMS) 是 80 年代初,用高分子材料和金属 离子为原料,聚合而成的一种以金属离子 胶乳微粒 磁性微粒分离细胞 磁性微粒结合并分离 O-157

为核心,外层均匀地包裹高分子聚合体的固相微粒。在液相中,受外加磁场的吸 引作用,MS可快速沉降而自行分离,无需进行离心沉淀。因此,将MS应用于 免疫检测,可使操作过程大为简化。经过特异性抗体包被制成免疫WS,与检样 中的抗原结合形成免疫MS-靶分子(或靶细胞)复合体,通过外加磁场的作用即 可与其他成分分离开来。再以适当方式使复合体解离,在磁场吸引下除去游离的 免疫MS,即可获得纯化的靶分子或细胞。 三、扰体库枝术 90年代初提出了抗体库技术。抗体库技术简单地说就是用细菌克隆取代B 细胞克隆来表达抗体库(repertoire)。由于T-PCR技术的发展,大肠杆菌直 接表达有功能性抗体分子片断的成功以及噬菌体显示技术(phage display)的 问世,在90年代初出现噬菌体抗体库(phage antibody library)技术,该技 术使得人们从应用DNA重组技术改造现有的单抗发展到用基因工程技术克隆新 的单抗,从而使抗体工程进入一个全新的时期。 噬菌体抗体库继杂交瘤技术之后又一突破性进展的用于制备新型抗体的 是噬菌体抗体库技术。Winter等人在1994年创建了噬菌体抗体库技术,克服了 人体不能随意免疫的缺点,用人的外周血制备抗体文库,从而获得人源性基因了 程抗体。而且将抗体基因的克隆和表达融为一体,同在一种载体上进行,将抗体 基因表达在载体的表面,用固相化抗原对表达产物的载体进行淘筛(panning) 在数日内就可筛选出阳性克隆,从而能构建出大库容文库囊括天然全套抗体基 因,人们完全可以用基因工程方法研制任何一种具有高度特异性的抗体,使抗体 工程的设想成为现实。采用噬菌体抗体库技术筛选抗体不必进行动物免疫,易于 制备稀有抗原的抗体及筛选全人源性抗体、高亲和力抗体。同时也将抗体工程的 研究推向了新高潮

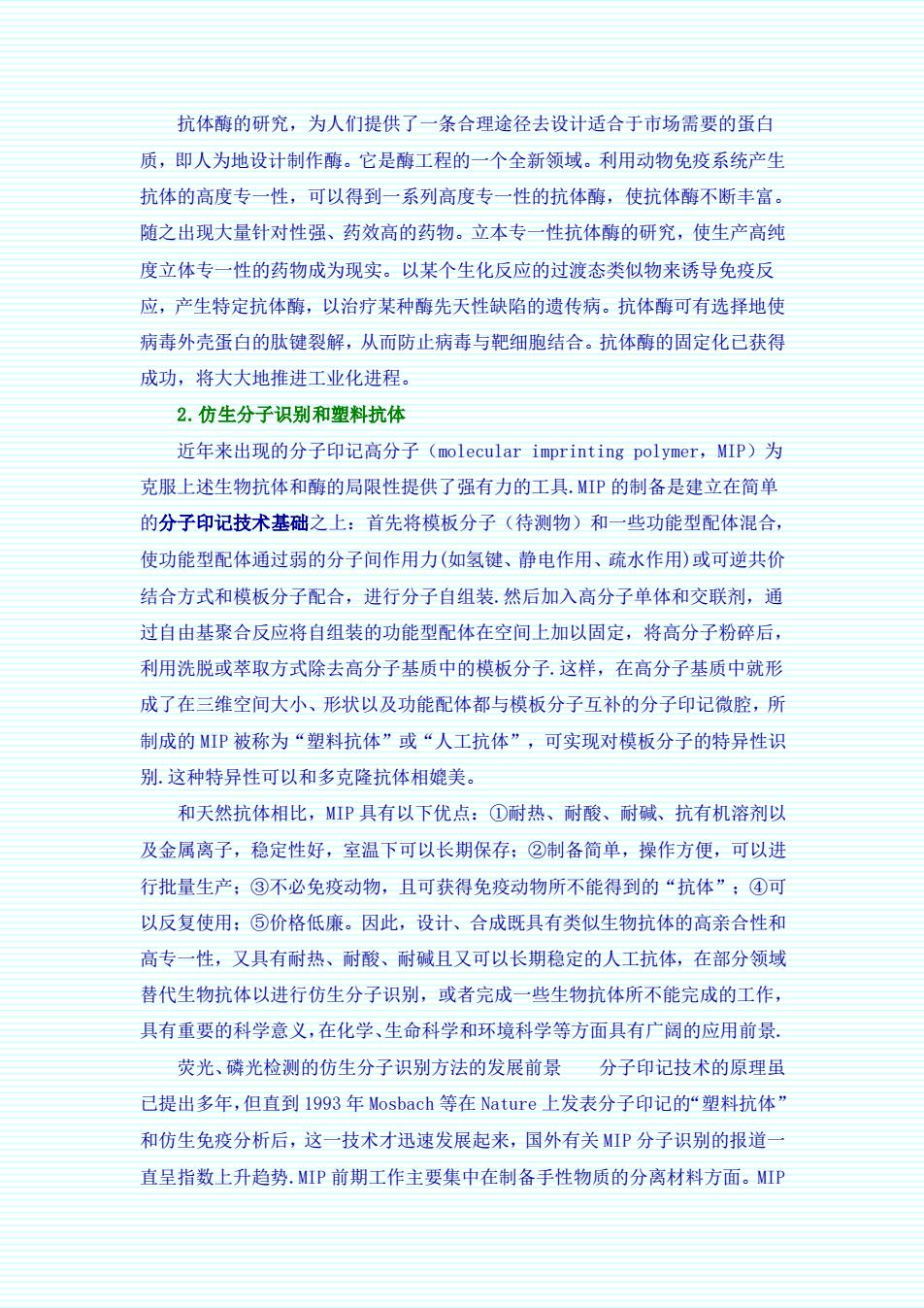

为核心,外层均匀地包裹高分子聚合体的固相微粒。在液相中,受外加磁场的吸 引作用,MMS 可快速沉降而自行分离,无需进行离心沉淀。因此,将 MMS 应用于 免疫检测,可使操作过程大为简化。经过特异性抗体包被制成免疫 MMS,与检样 中的抗原结合形成免疫 MMS-靶分子(或靶细胞)复合体,通过外加磁场的作用即 可与其他成分分离开来。再以适当方式使复合体解离,在磁场吸引下除去游离的 免疫 MMS,即可获得纯化的靶分子或细胞。 三、抗体库技术 90 年代初提出了抗体库技术。抗体库技术简单地说就是用细菌克隆取代 B 细胞克隆来表达抗体库(repertoire)。由于 RT-PCR 技术的发展,大肠杆菌直 接表达有功能性抗体分子片断的成功以及噬菌体显示技术(phage display)的 问世,在 90 年代初出现噬菌体抗体库(phage antibody library)技术,该技 术使得人们从应用 DNA 重组技术改造现有的单抗发展到用基因工程技术克隆新 的单抗,从而使抗体工程进入一个全新的时期。 噬菌体抗体库 继杂交瘤技术之后又一突破性进展的用于制备新型抗体的 是噬菌体抗体库技术。Winter 等人在 1994 年创建了噬菌体抗体库技术,克服了 人体不能随意免疫的缺点,用人的外周血制备抗体文库,从而获得人源性基因工 程抗体。而且将抗体基因的克隆和表达融为一体,同在一种载体上进行,将抗体 基因表达在载体的表面,用固相化抗原对表达产物的载体进行淘筛(panning), 在数日内就可筛选出阳性克隆,从而能构建出大库容文库囊括天然全套抗体基 因,人们完全可以用基因工程方法研制任何一种具有高度特异性的抗体,使抗体 工程的设想成为现实。采用噬菌体抗体库技术筛选抗体不必进行动物免疫,易于 制备稀有抗原的抗体及筛选全人源性抗体、高亲和力抗体。同时也将抗体工程的 研究推向了新高潮

噬菌体抗体库技术的特点:Bm8om mRNA nd make cONA 1.方法简单易行,节省时间。 9 可通过发酵生产、大量制备 9 2.筛选容量增大,可在数周 内筛选100万1亿个克隆,可获 68aar 8emp28 得高亲和力的人源化抗体。 3.可直接从未经免疫的人或 小鼠的淋巴细胞中得到抗体基因 或IgY区基因,因此可以获得完 菌体抗体 全人源化的抗体,克服了人杂交瘤细胞不稳定的缺点,避开了人工免疫和杂交瘤 技术。 4.可模仿体内免疫过程,模拟天然全套抗体库,方便的“制造”和克隆针对 任何抗原的抗体。 随者基因工程抗体技术的发展,在我国有些实验室开始了噬菌体抗体库的构 建。用抗体库技术可直接制备人源抗体,例如利用被病原微生物感染的病人外周 血细胞制备噬菌体抗体库,用特定抗原进行筛选,获得抗乙肝表面抗原、甲肝病 毒的人源抗体。抗体库技术也被用于抗体性能改良,例如用链替换方法,以亲本 抗体的一条链(轻链)与另一条链(重链)的文库组合,构建抗体库,筛选高亲和 力的克隆,再固定重链,用同样方法选择具有更高亲和力的轻链。一些特异性好 有应用前景的鼠抗体,利用抗原表位定向选择(EGS)方法,以鼠单抗可变区为模 板,经噬菌体展示技术,通过抗原导向,筛选能够模拟鼠单抗可变区、结合相同 抗原决定簇的人抗体,经这一方法获得人源抗体。国内也有实验室在计算机辅助 设计下,将鼠抗体表面氨基酸残基“人源化”,主要将鼠下v段表面暴露的骨架 区残基中与人Fv不同者改为人源性,使Fv的表面人源化,但仍保留其与抗原结 合的特性。目前的问题是,有很多试剂型抗体或诊断用抗体进入市场,而治疗用 抗体只有少数进入临床试验。分析主要原因,一是工程抗体表达量低。国内很多 实验室,真核细胞中抗体表达量在1毫克/升以下,很难用于生产。仅个别实 验室在对载体进行改造后,抗体表达量达到40毫克/升。二是动物细胞规模化 培养技术还不成熟,与国外相比存在很大差距。由于技术和经费等原因,我们动 物细胞培养的规模最大为50升,培养方式大多是采用微载体,悬浮批次和悬浮

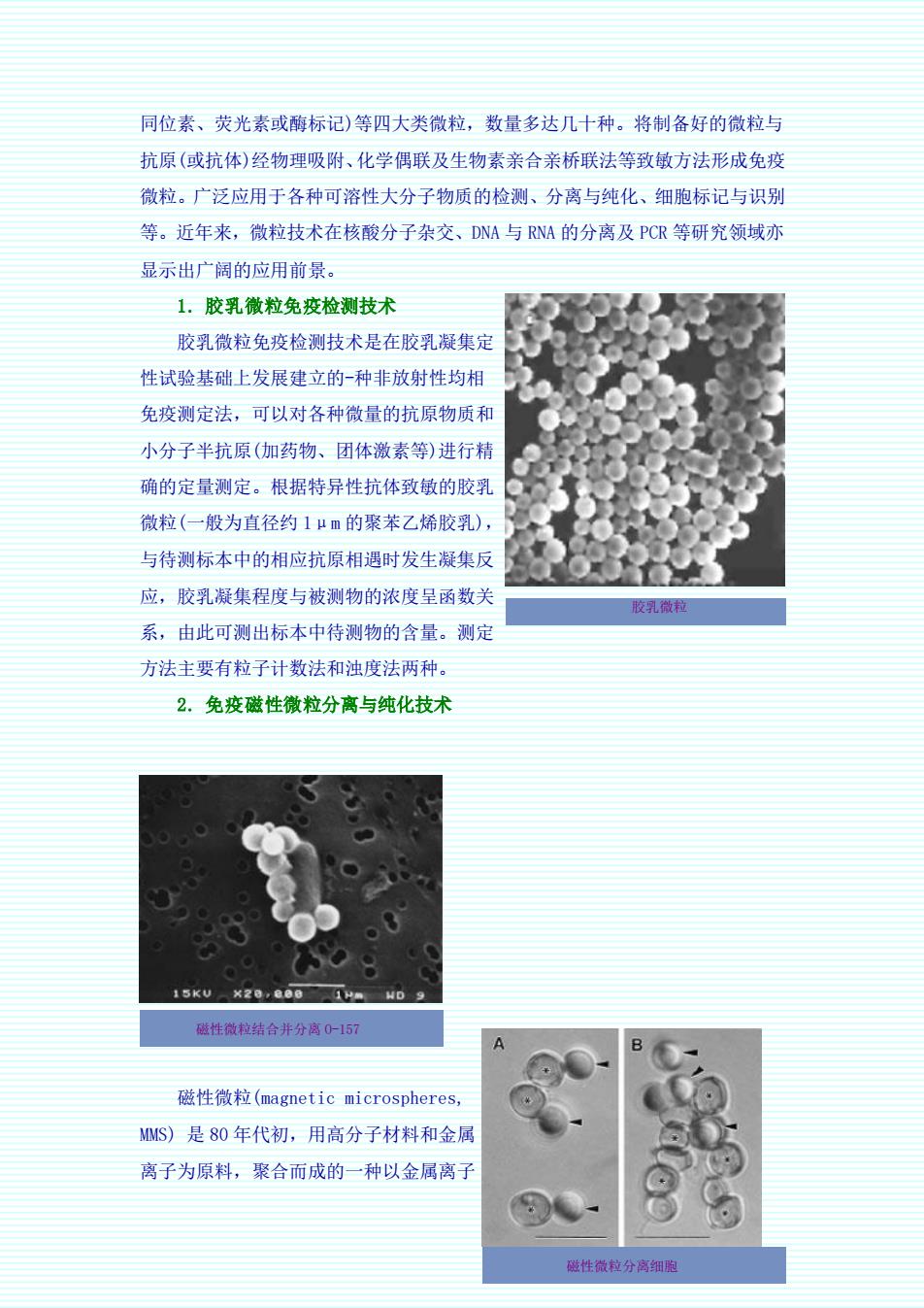

噬菌体抗体库技术的特点: 1.方法简单易行,节省时间。 可通过发酵生产、大量制备。 2.筛选容量增大,可在数周 内筛选 100 万~1 亿个克隆,可获 得高亲和力的人源化抗体。 3.可直接从未经免疫的人或 小鼠的淋巴细胞中得到抗体基因 或 IgV 区基因,因此可以获得完 全人源化的抗体,克服了人杂交瘤细胞不稳定的缺点,避开了人工免疫和杂交瘤 技术。 4.可模仿体内免疫过程,模拟天然全套抗体库,方便的“制造”和克隆针对 任何抗原的抗体。 随着基因工程抗体技术的发展,在我国有些实验室开始了噬菌体抗体库的构 建。用抗体库技术可直接制备人源抗体,例如利用被病原微生物感染的病人外周 血细胞制备噬菌体抗体库,用特定抗原进行筛选,获得抗乙肝表面抗原、甲肝病 毒的人源抗体。抗体库技术也被用于抗体性能改良,例如用链替换方法,以亲本 抗体的一条链(轻链)与另一条链 ( 重链)的文库组合,构建抗体库,筛选高亲和 力的克隆,再固定重链,用同样方法选择具有更高亲和力的轻链。一些特异性好、 有应用前景的鼠抗体,利用抗原表位定向选择(EGS)方法,以鼠单抗可变区为模 板,经噬菌体展示技术,通过抗原导向,筛选能够模拟鼠单抗可变区、结合相同 抗原决定簇的人抗体,经这一方法获得人源抗体。国内也有实验室在计算机辅助 设计下,将鼠抗体表面氨基酸残基“人源化”,主要将鼠 Fv 段表面暴露的骨架 区残基中与人 Fv 不同者改为人源性,使 Fv 的表面人源化,但仍保留其与抗原结 合的特性。目前的问题是,有很多试剂型抗体或诊断用抗体进入市场,而治疗用 抗体只有少数进入临床试验。分析主要原因,一是工程抗体表达量低。国内很多 实验室,真核细胞中抗体表达量在 1 毫克/升以下,很难用于生产。仅个别实 验室在对载体进行改造后,抗体表达量达到 40 毫克/升。二是动物细胞规模化 培养技术还不成熟,与国外相比存在很大差距。由于技术和经费等原因,我们动 物细胞培养的规模最大为 50 升,培养方式大多是采用微载体,悬浮批次和悬浮 噬菌体抗体库

灌流尚属空白。在噬茵体抗体库的基础上,在近几年又发展了核糖体展示抗体库 技术。核糖体展示抗体库技术代表了抗体工程的将来发展趋势。 国、新型杭体 1.抗体酶(催化抗体) 1946年,鲍林(Pauling)用过渡态理论阐明了酶催化的实质,即酶之所以具 有催化活力是因为它能特异性结合并稳定化学反应的过渡态(底物激态),从而降 低反应能级。1969年杰奈克斯(Jencks)在过渡态理论的基础上猜想:若抗体能 结合反应的过渡态,理论上它则能够获得催化性质。l984年列那(Lerner)进 步推测:以过渡态类似物作为半抗原,则其诱发出的抗体即与该类似物有着互补 的构象,这种抗体与底物结合后,即可诱导底物进入过渡态构象,从而引起催化 作用。根据这个猜想列那和苏尔滋(P,C,Schultz)分别领导各自的研究小组独 立地证明了:针对羧酸酯水解的过渡态类似物产生的抗体,能催化相应的羧酸酯 和碳酸酯的水解反应。1986年美国Science杂志同时发表了他们的发现,并将 这类具催化能力的免疫球蛋白称为抗体酶或催化抗体。 抗体酶具有典型的酶反应特性:与配体(底物)结合的专一性,包括立体专 性,抗体酶催化反应的专一性可以达到甚至超过天然酶的专一性:具有高效催化 性,一般抗体酶催化反应速度比非催化反应快104~108倍,有的反应速度已接 近于天然酶促反应速度:抗体酶还具有与天然酶相近的米氏方程动力学及州依 赖性等 抗体酶可催化多种化学反应,包括酯水解、酰胺水解、酰基转移、光诱导反 应、氧化还原分应、金属螯合反应等。其中有的反应过去根本不存在一种生物催 化剂能催化它们进行,甚至可以使热力学上无法进行的反应得以进行。 将抗体转变为酶主要通过诱导法、引入法、拷贝法三种途径。诱导法是利用 反应过渡态类似物为半抗原制作单克隆抗体,筛选出具高催化活性的单抗即抗体 酶:引入法则借助基因工程和蛋白质工程将催化基因引入到特异抗体的抗原结合 位点上,使其获得催化功能,拷贝法主要根据抗体生成过程中抗原-抗体互补性 来设计的。博莱克(Pollack)等以硝基苯酚磷酸胆碱酯作为半抗原诱导产生单抗 经筛选找到加快水解反应1.2万倍的抗体酶

灌流尚属空白。在噬菌体抗体库的基础上,在近几年又发展了核糖体展示抗体库 技术。核糖体展示抗体库技术代表了抗体工程的将来发展趋势。 四、新型抗体 1.抗体酶(催化抗体) 1946 年,鲍林(Pauling)用过渡态理论阐明了酶催化的实质,即酶之所以具 有催化活力是因为它能特异性结合并稳定化学反应的过渡态(底物激态),从而降 低反应能级。1969 年杰奈克斯(Jencks)在过渡态理论的基础上猜想:若抗体能 结合反应的过渡态,理论上它则能够获得催化性质。1984 年列那(Lerner)进一 步推测:以过渡态类似物作为半抗原,则其诱发出的抗体即与该类似物有着互补 的构象,这种抗体与底物结合后,即可诱导底物进入过渡态构象,从而引起催化 作用。根据这个猜想列那和苏尔滋(P.C.Schultz)分别领导各自的研究小组独 立地证明了:针对羧酸酯水解的过渡态类似物产生的抗体,能催化相应的羧酸酯 和碳酸酯的水解反应。1986 年美国 Science 杂志同时发表了他们的发现,并将 这类具催化能力的免疫球蛋白称为抗体酶或催化抗体。 抗体酶具有典型的酶反应特性;与配体(底物)结合的专一性,包括立体专一 性,抗体酶催化反应的专一性可以达到甚至超过夭然酶的专一性;具有高效催化 性,一般抗体酶催化反应速度比非催化反应快 104~108 倍,有的反应速度已接 近于天然酶促反应速度;抗体酶还具有与天然酶相近的米氏方程动力学及 pH 依 赖性等。 抗体酶可催化多种化学反应,包括酯水解、酰胺水解、酰基转移、光诱导反 应、氧化还原分应、金属螯合反应等。其中有的反应过去根本不存在一种生物催 化剂能催化它们进行,甚至可以使热力学上无法进行的反应得以进行。 将抗体转变为酶主要通过诱导法、引入法、拷贝法三种途径。诱导法是利用 反应过渡态类似物为半抗原制作单克隆抗体,筛选出具高催化活性的单抗即抗体 酶;引入法则借助基因工程和蛋白质工程将催化基因引入到特异抗体的抗原结合 位点上,使其获得催化功能,拷贝法主要根据抗体生成过程中抗原-抗体互补性 来设计的。博莱克(Pollack)等以硝基苯酚磷酸胆碱酯作为半抗原诱导产生单抗, 经筛选找到加快水解反应 1.2 万倍的抗体酶

抗体酶的研究,为人们提供了一条合理途径去设计适合于市场需要的蛋白 质,即人为地设计制作酶。它是酶工程的一个全新领域。利用动物免疫系统产生 抗体的高度专一性,可以得到一系列高度专一性的抗体酶,使抗体酶不断丰富 随之出现大量针对性强、药效高的药物。立本专一性抗体酶的研究,使生产高纯 度立体专一性的药物成为现实。以某个生化反应的过渡态类似物来诱导免疫反 应,产生特定抗体酶,以治疗某种酶先天性缺陷的遗传病。抗体酶可有选择地使 病毒外壳蛋白的肽键裂解,从而防止病毒与靶细胞结合。抗体酶的固定化己获得 成功,将大大地推进工业化进程。 2.仿生分子识别和塑料抗体 近年来出现的分子印记高分子(molecular imprinting polymer,MIP)为 克服上述生物抗体和酶的局限性提供了强有力的工具.MIP的制备是建立在简单 的分子印记技术基础之上:首先将模板分子(待测物)和一些功能型配体混合, 使功能型配体通过弱的分子间作用力(如氢键、静电作用、疏水作用)或可逆共价 结合方式和模板分子配合,进行分子自组装然后加入高分子单体和交联剂,通 过自由基聚合反应将自组装的功能型配体在空间上加以固定,将高分子粉碎后, 利用洗脱或萃取方式除去高分子基质中的模板分子.这样,在高分子基质中就形 成了在三维空间大小、形状以及功能配体都与模板分子互补的分子印记微腔,所 制成的MIP被称为“塑料抗体”或“人工抗体”,可实现对模板分子的特异性识 别这种特异性可以和多克隆抗体相媲美。 和天然抗体相比,P具有以下优点:①耐热、耐酸、耐碱、抗有机溶剂以 及金属离子,稳定性好,室温下可以长期保存:②制备简单,操作方便,可以进 行批量生产;③不必免疫动物,且可获得免疫动物所不能得到的“抗体”:④可 以反复使用:⑤价格低廉。因此,设计、合成既具有类似生物抗体的高亲合性和 高专一性,又具有耐热、耐酸、耐碱且又可以长期稳定的人工抗体,在部分领域 替代生物抗体以进行仿生分子识别,或者完成一些生物抗体所不能完成的工作 具有重要的科学意义,在化学、生命科学和环境科学等方面具有广阔的应用前景。 荧光、磷光检测的仿生分子识别方法的发展前景分子印记技术的原理虽 已提出多年,但直到1993年Mosbach等在Nature上发表分子印记的“塑料抗体” 和仿生免疫分析后,这一技术才迅速发展起来,因外有关MIP分子识别的报道 直呈指数上升趋势.MIP前期工作主要集中在制备手性物质的分离材料方面。MIP

抗体酶的研究,为人们提供了一条合理途径去设计适合于市场需要的蛋白 质,即人为地设计制作酶。它是酶工程的一个全新领域。利用动物免疫系统产生 抗体的高度专一性,可以得到一系列高度专一性的抗体酶,使抗体酶不断丰富。 随之出现大量针对性强、药效高的药物。立本专一性抗体酶的研究,使生产高纯 度立体专一性的药物成为现实。以某个生化反应的过渡态类似物来诱导免疫反 应,产生特定抗体酶,以治疗某种酶先天性缺陷的遗传病。抗体酶可有选择地使 病毒外壳蛋白的肽键裂解,从而防止病毒与靶细胞结合。抗体酶的固定化已获得 成功,将大大地推进工业化进程。 2.仿生分子识别和塑料抗体 近年来出现的分子印记高分子(molecular imprinting polymer,MIP)为 克服上述生物抗体和酶的局限性提供了强有力的工具.MIP 的制备是建立在简单 的分子印记技术基础之上:首先将模板分子(待测物)和一些功能型配体混合, 使功能型配体通过弱的分子间作用力(如氢键、静电作用、疏水作用)或可逆共价 结合方式和模板分子配合,进行分子自组装.然后加入高分子单体和交联剂,通 过自由基聚合反应将自组装的功能型配体在空间上加以固定,将高分子粉碎后, 利用洗脱或萃取方式除去高分子基质中的模板分子.这样,在高分子基质中就形 成了在三维空间大小、形状以及功能配体都与模板分子互补的分子印记微腔,所 制成的 MIP 被称为“塑料抗体”或“人工抗体”,可实现对模板分子的特异性识 别.这种特异性可以和多克隆抗体相媲美。 和天然抗体相比,MIP 具有以下优点:①耐热、耐酸、耐碱、抗有机溶剂以 及金属离子,稳定性好,室温下可以长期保存;②制备简单,操作方便,可以进 行批量生产;③不必免疫动物,且可获得免疫动物所不能得到的“抗体”;④可 以反复使用;⑤价格低廉。因此,设计、合成既具有类似生物抗体的高亲合性和 高专一性,又具有耐热、耐酸、耐碱且又可以长期稳定的人工抗体,在部分领域 替代生物抗体以进行仿生分子识别,或者完成一些生物抗体所不能完成的工作, 具有重要的科学意义,在化学、生命科学和环境科学等方面具有广阔的应用前景. 荧光、磷光检测的仿生分子识别方法的发展前景 分子印记技术的原理虽 已提出多年,但直到 1993 年 Mosbach 等在 Nature 上发表分子印记的“塑料抗体” 和仿生免疫分析后,这一技术才迅速发展起来,国外有关 MIP 分子识别的报道一 直呈指数上升趋势.MIP 前期工作主要集中在制备手性物质的分离材料方面。MIP

人工抗体及仿生分子识别是当前国外MP研究的热崐点之一,已用于环境污染 物、药物、氨基酸、手性分子、核苷酸等多种物质的测定。迄今,虽然有关基于 MP的仿生荧光分子识别的报道还很少,所建立的方法和体系十分有限,且大都 局限于荧光物质的直接分子识别.磷光法分子识别则尚未见报道,采用仿生免疫 分析方法的报道不多,且都局限于小分子物质(抗原)的测定,虽已报道了有关 大分子抗原(如蛋白)的MP人工抗体的制备,但还没有建立其仿生免疫分析体 系.在己建立的小分子仿生免疫分析方法中,绝大部分仍然是采用放射同位素标 记,直到最近才见到以香豆素衍生物为荧光探针的仿生荧光免疫分析的报道。 近年,国内己开始从事仿生聚合物的制备及分子识别的研究,但目前的工作 主要集中于手性物质分离的固定相的制备、制备金属离子为模板分子的聚合物用 以进行某些金属离子的选择性吸附、以及药物模板聚合物分子识别特性的初步研 究,尚未涉及荧光和磷光仿生分子识别、仿生免疫分析以及分子印记模拟酶等方 面的研究工作。 上述情况表明,基于分子印记技术和荧光、磷光检测的仿生分子识别方法, 有着十分宽阔的研究空间和良好的发展前景。例如,可利用分子印记技术,开展 以下几方面的研究工作: 1.小分子尤其是手性分子的荧光法仿生分子识别,或采用能量转移或其它手 段的间接荧光法进行非荧光物质的分子识别: 2.制备生物大分子抗原的MIP人工抗体并采用荧光标记后进行仿生荧光免 疫分析: 3.探索产生室温磷光的新途径并用于仿生分子识别等等.我国已利用卵清白 蛋白为模板分子,制备出了它的MIP人工抗体。 该人工抗体只选择性地结合卵清白蛋白和荧光素标记的卵清白蛋白,对人血 清白蛋白和牛血清白蛋白则没有响应,表现出了良好的“抗体”对抗原的特异性 识别。 正、兔难PCR枚木

人工抗体及仿生分子识别是当前国外 MIP 研究的热崐点之一,已用于环境污染 物、药物、氨基酸、手性分子、核苷酸等多种物质的测定。迄今,虽然有关基于 MIP 的仿生荧光分子识别的报道还很少,所建立的方法和体系十分有限,且大都 局限于荧光物质的直接分子识别.磷光法分子识别则尚未见报道.采用仿生免疫 分析方法的报道不多,且都局限于小分子物质(抗原)的测定,虽已报道了有关 大分子抗原(如蛋白)的 MIP 人工抗体的制备,但还没有建立其仿生免疫分析体 系.在已建立的小分子仿生免疫分析方法中,绝大部分仍然是采用放射同位素标 记,直到最近才见到以香豆素衍生物为荧光探针的仿生荧光免疫分析的报道。 近年,国内已开始从事仿生聚合物的制备及分子识别的研究,但目前的工作 主要集中于手性物质分离的固定相的制备、制备金属离子为模板分子的聚合物用 以进行某些金属离子的选择性吸附、以及药物模板聚合物分子识别特性的初步研 究,尚未涉及荧光和磷光仿生分子识别、仿生免疫分析以及分子印记模拟酶等方 面的研究工作。 上述情况表明,基于分子印记技术和荧光、磷光检测的仿生分子识别方法, 有着十分宽阔的研究空间和良好的发展前景。例如,可利用分子印记技术,开展 以下几方面的研究工作: 1.小分子尤其是手性分子的荧光法仿生分子识别,或采用能量转移或其它手 段的间接荧光法进行非荧光物质的分子识别; 2.制备生物大分子抗原的 MIP 人工抗体并采用荧光标记后进行仿生荧光免 疫分析; 3.探索产生室温磷光的新途径并用于仿生分子识别等等.我国已利用卵清白 蛋白为模板分子,制备出了它的 MIP 人工抗体。 该人工抗体只选择性地结合卵清白蛋白和荧光素标记的卵清白蛋白,对人血 清白蛋白和牛血清白蛋白则没有响应,表现出了良好的“抗体”对抗原的特异性 识别。 五、免疫 PCR 技术

免疫PCR方法(Immuno-PCR)是Takeshi 等1992年将免疫学反应和PCR技术相结合 而创建的一种新的检测技术,具有抗原、抗 体反应的特异性和PCR技术的高效性。它运 用PCR的高度敏感性来放大抗原抗体反应的 特异性,使实验中只需数百个抗原分子即可 检测,甚至在理论上可检测到1至数个抗原 分子。这种灵敏度使免疫检测技术达到了 个新的高度。 免疫PCR主要由两个部分组成:第一部 分是类似于普通酶联免疫吸附实验(ELISA)的抗原抗体反应:第二部分即常规的 PCR扩增和电泳检测。其基本过程如下:首先将待检测的抗原吸附于固相,经封 闭和冲洗后加入特异的抗体,此抗体常采用生物素标记。经孵育和冲洗后加入作 为连接分子的亲和素或叶绿素,再孵有和冲洗加生物素标记的DNA,孵育和冲洗 去除游离的DNA分子,然后加PCR扩增系统放大结合于固相的DNA,用琼脂糖凝 胶电泳检测放大的PCR产物。 近几年来,科技界陆续提出了免疫基因组学、肿瘤免疫组学、免疫组学、抗 原组学、抗原表位组学等新概念。这些概念的提出,表示继基因组、蛋白质组之 后在科学上又一个新领域的产生:对生物技术来说,基因组研究的应用,通过抗 原表位组学、抗体组学和抗原表位组学与抗体组学是建立在基因组学和蛋白组学 基础上的新兴领域,正在成长为继基因组和蛋白组后的科学热点。应用相关的学 科的最新成就,结合相关的技术,经过建立抗原表位库和抗体库,高通量筛选抗 原靶标和抗原表位,可大大加速诊断、治疗药物靶标的筛选和研究与开发的进程

免疫 PCR 方法(Immuno-PCR)是 Takeshi 等 1992 年将免疫学反应和 PCR 技术相结合 而创建的一种新的检测技术,具有抗原、抗 体反应的特异性和 PCR 技术的高效性。它运 用PCR的高度敏感性来放大抗原抗体反应的 特异性,使实验中只需数百个抗原分子即可 检测,甚至在理论上可检测到 1 至数个抗原 分子。这种灵敏度使免疫检测技术达到了一 个新的高度。 免疫 PCR 主要由两个部分组成:第一部 分是类似于普通酶联免疫吸附实验(ELISA)的抗原抗体反应;第二部分即常规的 PCR 扩增和电泳检测。其基本过程如下:首先将待检测的抗原吸附于固相,经封 闭和冲洗后加入特异的抗体,此抗体常采用生物素标记。经孵育和冲洗后加入作 为连接分子的亲和素或叶绿素,再孵育和冲洗加生物素标记的 DNA,孵育和冲洗 去除游离的 DNA 分子,然后加 PCR 扩增系统放大结合于固相的 DNA,用琼脂糖凝 胶电泳检测放大的 PCR 产物。 近几年来,科技界陆续提出了免疫基因组学、肿瘤免疫组学、免疫组学、抗 原组学、抗原表位组学等新概念。这些概念的提出,表示继基因组、蛋白质组之 后在科学上又一个新领域的产生;对生物技术来说,基因组研究的应用,通过抗 原表位组学、抗体组学和抗原表位组学与抗体组学是建立在基因组学和蛋白组学 基础上的新兴领域,正在成长为继基因组和蛋白组后的科学热点。应用相关的学 科的最新成就,结合相关的技术,经过建立抗原表位库和抗体库,高通量筛选抗 原靶标和抗原表位,可大大加速诊断、治疗药物靶标的筛选和研究与开发的进程。 PCR 仪