血液 分析 技术 与相 知识扩充 关仪 器 首页一第十二章血液分析技术与相关仪器 血液在维持人体正常生理活动中有重要功能,被称为“生命之河”。机体生理和病理 的变化,必将会引起血液组分(如血细胞、凝血因子等)的改变和血液物理性状(如血液 粘滞性、细胞变形能力等)的改变。及时发现这些变化,可作为临床医师诊断、治疗、疗 效判断、预后估计的重要依据。血液分析仪器就是了解这些变化最常用的分析仪器,它包 括血细胞分析仪、自动血液凝固分析仪、血液流变学分析仪器等,是血液分析技术中的基 本仪器,也是临床实验室的常用仪器,更是基础医学和临床医学研究的重要工具之一。 近五十年来,随着科学技术的日新月异,这些仪器得到了长足的进步,促进了临床实 验室标准化、规范化、自动化发展,丰富了临床检验内容,提高了检验质量和检验水平, 为临床研究疾病的发生、发展与分类,诊断与鉴别诊断,疗效监测与预后估计等提供了新 的思路和新的手段及新的标准,大大丰富了临床血液学的检验内容,促进了血液学的发展。 血细胞分析仪 一、血细胞分析仪概述 血细胞分析仪((blood cell analyzer,.BCA)是指对一定体积全血内血细胞异质性进行自动分 析的常规检验仪器。它又称血细胞自动计数仪(automated blood cel counter,.ABCC)、血液学 自动分析仪(automated hematology analyzer,.AHA)。但ABCC应当代表的是早期的低档次的 BCA,而AHA外延过大,故多数学者称之一BCA。 20世纪40年代未,美国库尔特(W.H.Coulter)先生发明了电阻抗法微粒子技术计数 利,并于1953年开发研制了世界上第一台BCA(Coulter Model A型)运用于临床检验中。当

血 液 分 析 技术 与 相 关 仪 器 首页 → 第十二章 血液分析技术与相关仪器 血液在维持人体正常生理活动中有重要功能,被称为“生命之河”。机体生理和病理 的变化,必将会引起血液组分(如血细胞、凝血因子等)的改变和血液物理性状(如血液 粘滞性、细胞变形能力等)的改变。及时发现这些变化,可作为临床医师诊断、治疗、疗 效判断、预后估计的重要依据。血液分析仪器就是了解这些变化最常用的分析仪器,它包 括血细胞分析仪、自动血液凝固分析仪、血液流变学分析仪器等,是血液分析技术中的基 本仪器,也是临床实验室的常用仪器,更是基础医学和临床医学研究的重要工具之一。 近五十年来,随着科学技术的日新月异,这些仪器得到了长足的进步,促进了临床实 验室标准化、规范化、自动化发展,丰富了临床检验内容,提高了检验质量和检验水平, 为临床研究疾病的发生、发展与分类,诊断与鉴别诊断,疗效监测与预后估计等提供了新 的思路和新的手段及新的标准,大大丰富了临床血液学的检验内容,促进了血液学的发展。 血细胞分析仪 一、血细胞分析仪概述 血细胞分析仪(blood cell analyzer,BCA)是指对一定体积全血内血细胞异质性进行自动分 析的常规检验仪器。它又称血细胞自动计数仪(automated blood cell counter,ABCC)、血液学 自动分析仪(automated hematology analyzer,AHA)。但 ABCC 应当代表的是早期的低档次的 BCA,而 AHA 外延过大,故多数学者称之—BCA。 20 世纪 40 年代末,美国库尔特(W.H.Coulter)先生发明了电阻抗法微粒子技术计数专 利,并于 1953 年开发研制了世界上第一台 BCA(Coulter Model A 型)运用于临床检验中。当

时这种仪器为一个检测通道,仅能进行红细胞、白细胞计数,故称ABCC。20世纪60年 代在原来的基础上增加了血红蛋白、红细胞平均体积、平均血红蛋白含量、平均血红蛋 白浓度和红细胞比容等测定参数。20世纪70年代专用的血小板计数仪问世,但它是将抗 凝全血低速离心,分离富含血小板血浆进行计数。不久,随着计算机技术的应用,血小板和 红细胞可在一个通道一起同时计数,至此,BCA已能作全血细胞计数(Complete blood cell cout,CBC)。80年代,双检测通道,多参数BCA相继研制成功,增加了红细胞体积分 布宽度、血小板比容及平均体积、白细胞分类计数等参数:白细胞分类两分群、三分群 五分群BCA先后投入临床应用。自20世纪90年代以来,多功能、多参数BCA不断产 生,BCA由阻抗型的18参数,发展至今天的46个参数之多,诞生了许多非传统新参数, 概括为以下几个方面:①新的白细胞参数:淋巴细胞CD,与CD计数、平均过氧化物酶 活性指数(mean peroxidase index,MPXI)、异常白细胞数量和百分比等。②新的红细胞 参数:红细胞血红蛋白含量分布宽度(HDW)、红细胞内血红蛋白含量(CH)、红细胞内 平均血红蛋白含量(CHCM)等。③新的网织红细胞参数:网织红细胞百分比(Retic%) 网织红细胞计数(Rtic#)、低荧光强度网织红细胞百分比(LFR%)、中等荧光强度网织 红细胞百分比(MFR%)、高荧光强度网织红细胞百分比(HFR%)、网织红细胞内血红蛋 白含量(CH)、平均网织红细胞体积(MCVr)、网织红细胞内血红蛋白含量分布宽度 (HDM)、网织红细胞内平均血红蛋白浓度(CHCM)、网织红细胞分布宽度(RDMr) 未成熟网织红细胞指数(IFR)、网织红细胞成熟指数(RM)等。④新的血小板参数:血 小板平均浓度(MPC)、血小板平均质量(MPM)等。⑤其他参数:造血干细胞、幼稚细 胞有核红细胞检测计数功能等。 二、血细胞分析仪的校准 BCA是临床实验室最常用的分析仪器之一,在仪器精密度良好的前提下,正确校准仪 器是保证临床检测结果准确的关健。为此结合国内实际情况,全国血液学、体液学委员会就 BCA校准问题提出如下建议。 (一)校准的一般要求 1为了保证检测结果的准确性,要求对每一台BCA进行校准。仪器安装时必须由厂家进 行校准并提供记录,否则不能用于临床标本的检测。 2.实验室须按“建议”的要求建立适合本实验室使用的BCA校准程序并写成文件。内容 包括:使用校准物的溯源性、来源、名称及其保存方法:校准的具体方法和步骤:何时要求 进行校准、由何人负责实施等

时这种仪器为一个检测通道,仅能进行红细胞、白细胞计数,故称 ABCC。20 世纪 60 年 代,在原来的基础上增加了血红蛋白、红细胞平均体积、平均血红蛋白含量、平均血红蛋 白浓度和红细胞比容等测定参数。20 世纪 70 年代专用的血小板计数仪问世,但它是将抗 凝全血低速离心,分离富含血小板血浆进行计数。不久,随着计算机技术的应用, 血小板和 红细胞可在一个通道一起同时计数,至此,BCA 已能作全血细胞计数(Complete blood cell count,CBC)。80 年代,双检测通道,多参数 BCA 相继研制成功,增加了红细胞体积分 布宽度、血小板比容及平均体积、白细胞分类计数等参数;白细胞分类两分群、三分群、 五分群 BCA 先后投入临床应用。自 20 世纪 90 年代以来,多功能、多参数 BCA 不断产 生,BCA 由阻抗型的 18 参数,发展至今天的 46 个参数之多,诞生了许多非传统新参数, 概括为以下几个方面:①新的白细胞参数:淋巴细胞 CD4 与 CD8 计数、平均过氧化物酶 活性指数(mean peroxidase index,MPXI)、异常白细胞数量和百分比等。②新的红细胞 参数:红细胞血红蛋白含量分布宽度(HDW)、红细胞内血红蛋白含量(CH)、红细胞内 平均血红蛋白含量(CHCM)等。③新的网织红细胞参数:网织红细胞百分比(Retic%)、 网织红细胞计数(Retic#)、低荧光强度网织红细胞百分比(LFR%)、中等荧光强度网织 红细胞百分比(MFR%)、高荧光强度网织红细胞百分比(HFR%)、网织红细胞内血红蛋 白含量(CHr)、平均网织红细胞体积(MCVr)、网织红细胞内血红蛋白含量分布宽度 (HDWr)、网织红细胞内平均血红蛋白浓度(CHCMr)、网织红细胞分布宽度(RDWr)、 未成熟网织红细胞指数(IFR)、网织红细胞成熟指数(RMI)等。④新的血小板参数:血 小板平均浓度(MPC)、血小板平均质量(MPM)等。⑤其他参数:造血干细胞、幼稚细 胞有核红细胞检测计数功能等。 二 、 血细胞分析仪的校准 BCA 是临床实验室最常用的分析仪器之一,在仪器精密度良好的前提下,正确校准仪 器是保证临床检测结果准确的关键。为此结合国内实际情况,全国血液学、体液学委员会就 BCA 校准问题提出如下建议。 (一)校准的一般要求 1.为了保证检测结果的准确性,要求对每一台 BCA 进行校准。仪器安装时必须由厂家进 行校准并提供记录,否则不能用于临床标本的检测。 2.实验室须按“建议”的要求建立适合本实验室使用的 BCA 校准程序并写成文件。内容 包括:使用校准物的溯源性、来源、名称及其保存方法;校准的具体方法和步骤;何时要求 进行校准、由何人负责实施等

3.BCA进行校准后,必须开展室内质量控制以监测仪器的检测结果是否发生漂移 (二)校准物 1校准物的来源一是仪器的配套校准物:二是来自新鲜人血,但定值要求直接或间接 地溯源至国际标准。 2.校准物的选择①使用中国药品监督管理局注册登记、国际公认质量可靠的检测系统 的实验室,应选用制造商规定的配套校准物。②使用新鲜血作为校淮物但必须强调其溯源性。 ③对于使用无配套校准物检测系统的实验室,必须使用新鲜血进行仪器校准。 3.质控物和校准物的区别①从理论上讲概念不同:②从性质上讲,校准物的特性更接 近新鲜血:③从定值准确性来看,两者有差异,但不显著:④从作用上看,质控物用于常规工 作中,随被测样本一起测定,校准物只有在仪器条件发生变化而需要校准时才使用:⑤从使用 上看,校准物必须配套,且配套厂家的校准物,校准同一系列、不同型号仪器所用的靶值相 近,但不一定完全相同,而质控物一般通用,且不同型号BCA间差异较大,在使用时务必 注意:⑥表示方法不同,校准物测定结果用偏差表示,质控物测定结果用CV表示。 (三)校准方法 对使用中国药品监督管理局注册登记的国际公认质量可靠的检测系统的实验室,在使用 制造商规定的配套校准物时,严格按仪器说明书规定的程序进行校准。使用其他检测系统的 实验室,可用新鲜血按如下方法进行仪器校准。 1.仪器的准备先用清洗剂对仪器内部各通道及测试室处理30mi。确认仪器的背景计 数、精密度及携带污染率在说明书规定的范围内时,方可进行校准,否则须查找原因,必要 时请维修人员进行检修。 2.校准物的准备 (1)使用制造商提供的配套校准物时:①将校准物从冰箱内(2℃~8℃)取出后,要 求在室温(18℃一25℃)条件下放置15mim,使其温度恢复至室温。②观察校准物是否超出 效期,是否有变质或污染。③轻轻地将校准物反复颠倒混匀,并置于两手间慢慢搓动,使其 充分混匀。④打开瓶塞时,应垫上纱布或软纸,使溅出的血液被吸收。⑤将两瓶校准物合在 起,混匀后再分装于2个瓶内。 (2)使用新鲜血作为校准物时:①用EDTA-K2抗凝剂的真空采血管取健康人新鲜血 10ml,每ml血抗凝剂的浓度为1.5~2.2mg。要求新鲜血白细胞、血红蛋白、红细胞、红细 胞比容、血小板检测结果在正常参考范围内。将新鲜血混匀后分装于洁净、无菌、带塞的3 个试管(或5ml大小的试剂瓶)内,每管的血量约为3ml。②取其中一管,用二级标准检测

3.BCA 进行校准后,必须开展室内质量控制以监测仪器的检测结果是否发生漂移。 (二)校准物 1.校准物的来源 一是仪器的配套校准物;二是来自新鲜人血,但定值要求直接或间接 地溯源至国际标准。 2.校准物的选择 ①使用中国药品监督管理局注册登记、国际公认质量可靠的检测系统 的实验室,应选用制造商规定的配套校准物。②使用新鲜血作为校准物但必须强调其溯源性。 ③对于使用无配套校准物检测系统的实验室,必须使用新鲜血进行仪器校准。 3. 质控物和校准物的区别 ①从理论上讲概念不同;②从性质上讲,校准物的特性更接 近新鲜血;③从定值准确性来看,两者有差异,但不显著;④从作用上看,质控物用于常规工 作中,随被测样本一起测定,校准物只有在仪器条件发生变化而需要校准时才使用;⑤从使用 上看,校准物必须配套,且配套厂家的校准物,校准同一系列、不同型号仪器所用的靶值相 近,但不一定完全相同,而质控物一般通用,且不同型号 BCA 间差异较大,在使用时务必 注意;⑥表示方法不同,校准物测定结果用偏差表示,质控物测定结果用 CV 表示。 (三)校准方法 对使用中国药品监督管理局注册登记的国际公认质量可靠的检测系统的实验室,在使用 制造商规定的配套校准物时,严格按仪器说明书规定的程序进行校准。使用其他检测系统的 实验室,可用新鲜血按如下方法进行仪器校准。 1.仪器的准备 先用清洗剂对仪器内部各通道及测试室处理 30min。确认仪器的背景计 数、精密度及携带污染率在说明书规定的范围内时,方可进行校准,否则须查找原因,必要 时请维修人员进行检修。 2.校准物的准备 (1)使用制造商提供的配套校准物时 :①将校准物从冰箱内(2℃~8℃)取出后,要 求在室温(18℃~25℃)条件下放置 15min,使其温度恢复至室温。②观察校准物是否超出 效期,是否有变质或污染。③轻轻地将校准物反复颠倒混匀,并置于两手间慢慢搓动,使其 充分混匀。④打开瓶塞时,应垫上纱布或软纸,使溅出的血液被吸收。⑤将两瓶校准物合在 一起,混匀后再分装于 2 个瓶内。 (2)使用新鲜血作为校准物时 :①用 EDTA-K2 抗凝剂的真空采血管取健康人新鲜血 10ml,每 ml 血抗凝剂的浓度为 1.5~2.2mg。要求新鲜血白细胞、血红蛋白、红细胞、红细 胞比容、血小板检测结果在正常参考范围内。将新鲜血混匀后分装于洁净、无菌、带塞的 3 个试管(或 5ml 大小的试剂瓶)内,每管的血量约为 3ml。②取其中一管,用二级标准检测

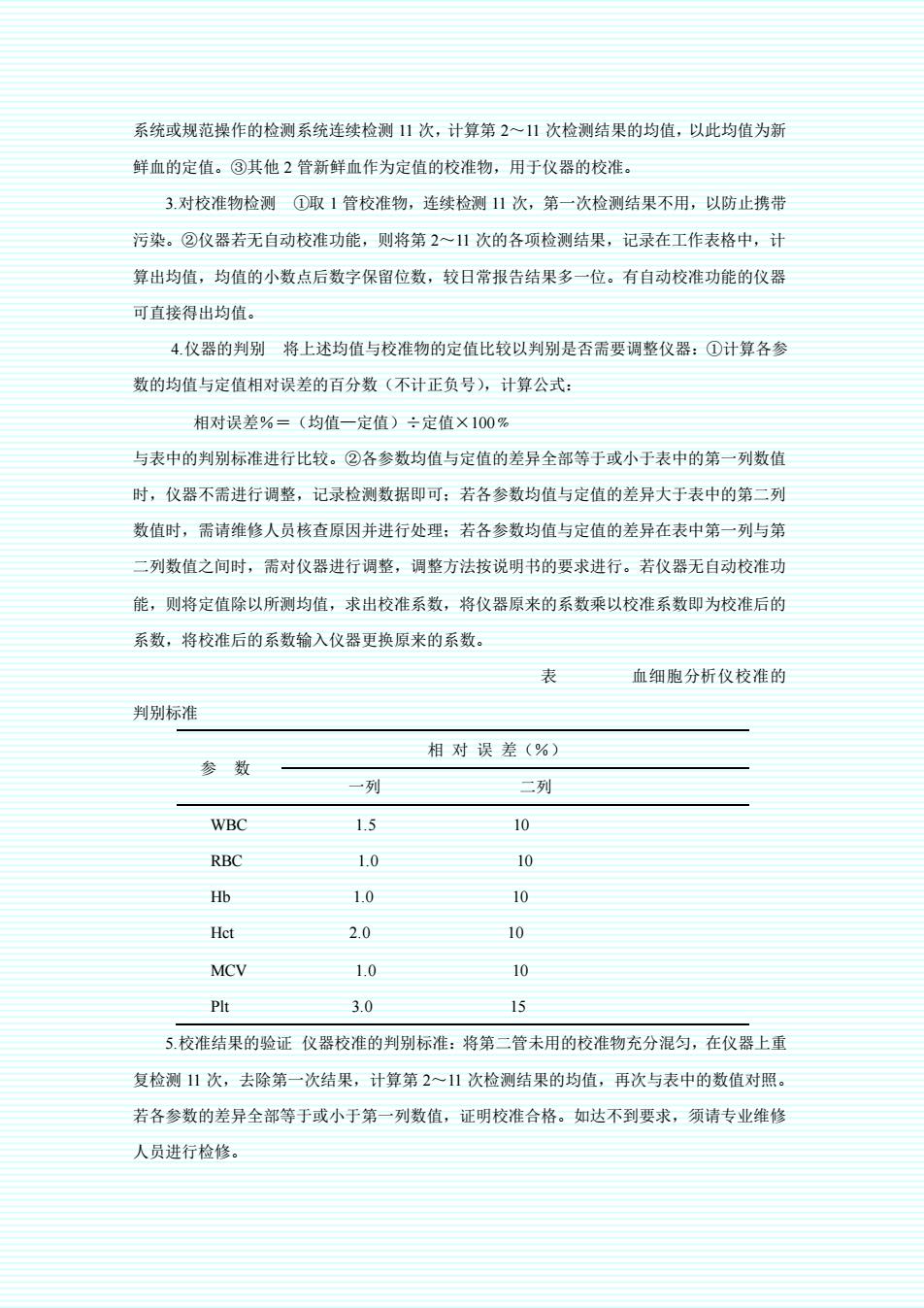

系统或规范操作的检测系统连续检测1川次,计算第2~11次检测结果的均值,以此均值为新 鲜血的定值。③其他2管新鲜血作为定值的校准物,用于仪器的校准。 3对校准物检测①取1管校准物,连续检测11次,第一次检测结果不用,以防止携带 污染。②仪器若无自动校准功能,则将第2~1次的各项检测结果,记录在工作表格中,计 算出均值,均值的小数点后数字保留位数,较日常报告结果多一位。有自动校准功能的仪器 可直接得出均值。 4.仪器的判别将上述均值与校准物的定值比较以判别是否需要调整仪器:①计算各参 数的均值与定值相对误差的百分数(不计正负号),计算公式: 相对误差%=(均值一定值)÷定值×100% 与表中的判别标准进行比较。②各参数均值与定值的差异全部等于或小于表中的第一列数值 时,仪器不需进行调整,记录检测数据即可:若各参数均值与定值的差异大于表中的第二列 数值时,需请维修人员核查原因并进行处理:若各参数均值与定值的差异在表中第一列与第 二列数值之间时,需对仪器进行调整,调整方法按说明书的要求进行。若仪器无自动校准功 能,则将定值除以所测均值,求出校准系数,将仪器原来的系数乘以校准系数即为校准后的 系数,将校准后的系数输入仪器更换原来的系数。 血细胞分析仪校准的 判别标准 相对误差(%〉 参数 一列 二列 WBC 1.5 10 RBC 1.0 10 Hb 1.0 10 Het 2.0 10 MCV 1.0 10 3.0 15 5校准结果的验证仪器校准的判别标准:将第二管未用的校准物充分混匀,在仪器上重 复检测11次,去除第一次结果,计算第2一11次检测结果的均值,再次与表中的数值对照。 若各参数的差异全部等于或小于第一列数值,证明校准合格。如达不到要求,须请专业维修 人员进行检修

系统或规范操作的检测系统连续检测 11 次,计算第 2~11 次检测结果的均值,以此均值为新 鲜血的定值。③其他 2 管新鲜血作为定值的校准物,用于仪器的校准。 3.对校准物检测 ①取 1 管校准物,连续检测 11 次,第一次检测结果不用,以防止携带 污染。②仪器若无自动校准功能,则将第 2~11 次的各项检测结果,记录在工作表格中,计 算出均值,均值的小数点后数字保留位数,较日常报告结果多一位。有自动校准功能的仪器 可直接得出均值。 4.仪器的判别 将上述均值与校准物的定值比较以判别是否需要调整仪器:①计算各参 数的均值与定值相对误差的百分数(不计正负号),计算公式: 相对误差%=(均值—定值)÷定值×100﹪ 与表中的判别标准进行比较。②各参数均值与定值的差异全部等于或小于表中的第一列数值 时,仪器不需进行调整,记录检测数据即可;若各参数均值与定值的差异大于表中的第二列 数值时,需请维修人员核查原因并进行处理;若各参数均值与定值的差异在表中第一列与第 二列数值之间时,需对仪器进行调整,调整方法按说明书的要求进行。若仪器无自动校准功 能,则将定值除以所测均值,求出校准系数,将仪器原来的系数乘以校准系数即为校准后的 系数,将校准后的系数输入仪器更换原来的系数。 表 血细胞分析仪校准的 判别标准 参 数 相 对 误 差(%) 一列 二列 WBC 1.5 10 RBC 1.0 10 Hb 1.0 10 Hct 2.0 10 MCV 1.0 10 Plt 3.0 15 5.校准结果的验证 仪器校准的判别标准:将第二管未用的校准物充分混匀,在仪器上重 复检测 11 次,去除第一次结果,计算第 2~11 次检测结果的均值,再次与表中的数值对照。 若各参数的差异全部等于或小于第一列数值,证明校准合格。如达不到要求,须请专业维修 人员进行检修

(四)需对仪器进行校准的情况 1.BCA在投入使用前。 2.更换部件进行维修后,可能对检测结果的准确性有影响时。 3.在排除仪器故障和试剂的影响因素后,室内质量控制显示仪器的检测结果有漂移时, 4.长时间停用再开始启用时。 5.对于开展常规检验的实验室,要求至少半年进行一次校准。 (五)其他有关设备的校准 所有对BCA检测结果的准确性有影响的实验设备,在投入使用后都要定期进行校准 如稀释器、天平、温度计、湿度计等。 (六)仪器校准的注意事项 1.BCA测定新鲜血重复性良好,是进行仪器校准的先决条件。 2贮血用的试管或试剂瓶必须硅化或使用塑料制品。 3.校准BCA最好用有溯源性、准确定值的新鲜血。对无配套校准物的仪器更应该如此。 4.国际公认质量较好的BCA生产厂家提供的质控制物如人工胶乳微粒有一个相对可靠 的定值范围。用此校准配套仪器后,测定新鲜血的结果有一定差异,但偏差在可接受范围内, 5.用Coulter4C质控物或国产的所谓定值质控物(仅一个靶值,用于各种仪器)校准不 同厂家、不同系列、不同型号BCA的方法是不正确的。 6用非配套的校准物或质控物校准仪器后,使新鲜血测定偏差显著增大,有研究表明, 尤以白细胞、血小板、红细胞比容表现最为明显。这主要是由于不同仪器的测定原理与校准 物的特性不匹配所造成的。 血液凝固分析仪 血液凝固分析仪(automated coagulation analyzer,ACA)是采用一定分析技术,对血栓 与止血有关成分进行自动检测的临床常规检验仪器。在血栓/出血实验室中最基本的设备就 是血液凝固分析仪(以下简称血凝仪)。 1910年,Kottman发明了世界上最早的血凝仪,通过测定血液凝固时黏度的变化来反 血浆凝固的时间。1922年,Kug©mass用浊度计通过测定透射光的变化反映血浆凝同时间。 1950年,Schnitger和Gross发明了基于电流法的血凝仪。20世纪60年代,机械法血凝仪得 到开发,出现了早期的平面磁珠法。20世纪0年代以后,由于机械、电子工业的发展,使 各种类型的自动血凝仪先后问世,其特点是:单通道、终点法的半自动血凝仪,也称第一代

(四)需对仪器进行校准的情况 1.BCA 在投入使用前。 2.更换部件进 行维修后,可能对检测结果的准确性有影响时。 3.在排除仪器故障和试剂的影响因素后,室内质量控制显示仪器的检测结果有漂移时。 4.长时间停用再开始启用时。 5.对于开展常规检验的实验室,要求至少半年进行一次校准。 (五)其他有关设备的校准 所有对 BCA 检测结果的准确性有影响的实验设备,在投入使用后都要定期进行校准。 如稀释器、天平、温度计、湿度计等。 (六)仪器校准的注意事项 1.BCA 测定新鲜血重复性良好,是进行仪器校准的先决条件。 2.贮血用的试管或试剂瓶必须硅化或使用塑料制品。 3.校准 BCA 最好用有溯源性、准确定值的新鲜血。对无配套校准物的仪器更应该如此。 4.国际公认质量较好的 BCA 生产厂家提供的质控制物如人工胶乳微粒有一个相对可靠 的定值范围。用此校准配套仪器后,测定新鲜血的结果有一定差异,但偏差在可接受范围内。 5.用 Coulter 4C 质控物或国产的所谓定值质控物(仅一个靶值,用于各种仪器)校准不 同厂家、不同系列、不同型号 BCA 的方法是不正确的。 6.用非配套的校准物或质控物校准仪器后,使新鲜血测定偏差显著增大,有研究表明, 尤以白细胞、血小板、红细胞比容表现最为明显。这主要是由于不同仪器的测定原理与校准 物的特性不匹配所造成的。 血液凝固分析仪 血液凝固分析仪(automated coagulation analyzer,ACA)是采用一定分析技术,对血栓 与止血有关成分进行自动检测的临床常规检验仪器。在血栓/出血实验室中最基本的设备就 是血液凝固分析仪(以下简称血凝仪)。 1910 年,Kottman 发明了世界上最早的血凝仪,通过测定血液凝固时黏度的变化来反映 血浆凝固的时间。1922 年,Kugelmass 用浊度计通过测定透射光的变化反映血浆凝固时间。 1950 年,Schnitger 和 Gross 发明了基于电流法的血凝仪。20 世纪 60 年代,机械法血凝仪得 到开发,出现了早期的平面磁珠法。20 世纪 70 年代以后,由于机械、电子工业的发展,使 各种类型的自动血凝仪先后问世,其特点是:单通道、终点法的半自动血凝仪,也称第一代

产品。20世纪80年代,由于发色底物的出现并应用于血液凝固的检测,使自动血凝仪除了 可以进行一般的筛选试验外,尚可以进行凝血、抗凝、纤维蛋白溶解系统单个因子的检测。 20世纪80年代末,双碱路磁珠法血凝仪诞生,由于其独特的设计原理,使光学法检测的 些影响因素在本类型的检测仪器上基本不复存在。这一时期血凝仪特点是:多通道、多种分 析方法与原理的半自动血凝仪,称之为第二代产品。20世纪90年代以来,多通道、多方法 多功能全自动(即第三代)血凝仪不断涌现,特别是免疫通道的开发和应用又为血栓与止血 的检测提供了新的手段。 近年来,尽管血凝仪在功能多、方法多、自动化、智能化、随机性、多种高新技术应用、 床旁分析实现、精密度和准确度显著提高等方面取得了可喜进步,但其发展仍受不少因素的 制约。如①血凝仪检测的项目多属因子活性或时间检测,定量参数较少:②检测项目的影响 因素多,多数试验未标准化:③多数试验缺乏国际公认的标准品和参考方法:④还有许多止 凝血及纤溶系统的因子标志物尚未实现自动分析等。可以肯定,在未来基础研究、计算机技 术、生物技术、生物工程技术的推动下,结合其他先进分析技术,自动血凝仪将有更大的发 展和广阔的应用前景。 血液流变学分析仪器 血液流变分析仪器(hemorheology analyzer,HA)是对全血、血浆或血细胞流变特性 进行分析的检验仪器。主要有:血液黏度计、红细胞变形测定仪、红细胞电泳仪、粘弹仪 血沉仪、血小板黏附仪和聚集仪等, 1931年,Fahraeus等发现在一定管径范围内,血液表观黏度随管径变细而降低,即存 在Fahraeus-Lindquist效应,使血液黏度的研究有了较快的发展,随后出现了最早的毛细管 式血液黏度计。1954年M©hson等发明了微管吸吮法,使红细胞变形性研究得以实现。196] 年,W%s等研制成功了适应于检测血液黏度的维板旋转式黏度计,对血液流变学的发展起 到了巨大的推动作用。I967年Gregresen发明了红细胞变形的另一种测定方法一一微孔滤膜 法。1975年,Bss等发明了激光衍射测定仪。这些发明为从微观上探索一些疾病的发病机 制提供了新的途径。 血液流变学(hemorheology)为流变学的一个重要分支,主要研究血液及其有形成分流 动性与形变规律。包括血液流动性、凝固性:血细胞流变性(包括变形性、聚集性、粘附性 等):血细胞之间及血液与血管之间相互作用,以及它们在不同病理状态下的变化规律。根 据其研究重点不同分为:理论血流变学,主要研究血液及其组成成分流动和形变过程中的力

产品。20 世纪 80 年代,由于发色底物的出现并应用于血液凝固的检测,使自动血凝仪除了 可以进行一般的筛选试验外,尚可以进行凝血、抗凝、纤维蛋白溶解系统单个因子的检测。 20 世纪 80 年代末,双磁路磁珠法血凝仪诞生,由于其独特的设计原理,使光学法检测的一 些影响因素在本类型的检测仪器上基本不复存在。这一时期血凝仪特点是:多通道、多种分 析方法与原理的半自动血凝仪,称之为第二代产品。20 世纪 90 年代以来,多通道、多方法、 多功能全自动(即第三代)血凝仪不断涌现,特别是免疫通道的开发和应用又为血栓与止血 的检测提供了新的手段。 近年来,尽管血凝仪在功能多、方法多、自动化、智能化、随机性、多种高新技术应用、 床旁分析实现、精密度和准确度显著提高等方面取得了可喜进步,但其发展仍受不少因素的 制约。如①血凝仪检测的项目多属因子活性或时间检测,定量参数较少;②检测项目的影响 因素多,多数试验未标准化;③多数试验缺乏国际公认的标准品和参考方法;④还有许多止 凝血及纤溶系统的因子标志物尚未实现自动分析等。可以肯定,在未来基础研究、计算机技 术、生物技术、生物工程技术的推动下,结合其他先进分析技术,自动血凝仪将有更大的发 展和广阔的应用前景。 血液流变学分析仪器 血液流变分析仪器(hemorheology analyzer,HA)是对全血、血浆或血细胞流变特性 进行分析的检验仪器。主要有:血液黏度计、红细胞变形测定仪、红细胞电泳仪、粘弹仪、 血沉仪、血小板黏附仪和聚集仪等。 1931 年,Fahraeus 等发现在一定管径范围内,血液表观黏度随管径变细而降低,即存 在 Fahraeus-Lindquist 效应,使血液黏度的研究有了较快的发展,随后出现了最早的毛细管 式血液黏度计。1954 年 Michson 等发明了微管吸吮法,使红细胞变形性研究得以实现。1961 年,Wells 等研制成功了适应于检测血液黏度的锥板旋转式黏度计,对血液流变学的发展起 到了巨大的推动作用。1967 年 Gregresen 发明了红细胞变形的另一种测定方法——微孔滤膜 法。1975 年,Bessis 等发明了激光衍射测定仪。这些发明为从微观上探索一些疾病的发病机 制提供了新的途径。 血液流变学(hemorheology)为流变学的一个重要分支,主要研究血液及其有形成分流 动性与形变规律。包括血液流动性、凝固性;血细胞流变性(包括变形性、聚集性、粘附性 等);血细胞之间及血液与血管之间相互作用,以及它们在不同病理状态下的变化规律。根 据其研究重点不同分为:理论血流变学,主要研究血液及其组成成分流动和形变过程中的力

学规律。分子血流变学,主要研究血液或血管分子结构、胶体结构或细胞结构与血液流动、 变形的关系。临床血流变学,主要研究各种疾病时血液流变性及细胞流变性变化的规律及它 们在疾病的发生、发展、诊断、治疗、预防估价中意义。 血液流变学几个基本概念:①层流(laminar flow),血液在血管中作稳态流动时,血液 分为许多层,每层的流速不同,愈靠近血管中心的流速愈快:离血管中心愈远的速度愈慢, 贴近血管壁的流速几乎为零,相邻液层之间相互滑动而不混合,各层的流速剖面呈抛物线状, 血液的这种流动形式称为层流。②剪切率,层流中单位距离的两个液层的流速之差称速度梯 度或剪切率。③剪变力,驱动各层产生切线方向形变的力称剪变力。④剪切应力,单位面积 上的剪变力称剪切应力。⑤粘滞力,由于血液流动是以层流形式出现的,各层的流速不同, 相邻层之间有相对运动,快的一层给慢的一层拉力,慢的一层给快的一层阻力,这样的一对 力就是内摩擦力,又称粘滞力。⑥粘度,实验表明粘滞力大小不仅取决于两层的接触面积及 与两液层间的速度差,还取决于血液的成分及物理特性。表征血液的这种物理特性的的参数 就是粘度。⑦表观黏度,指某一剪切率下的血液黏度。⑧牛顿流体:指液体在一定温度下, 其粘度值不随剪切率的变化而变化是一个常数。一般为均质性的液体,如水、汽油、洒精 血清、血浆等。⑨非牛顿流体:在一定温度下,液体的粘度随剪切率的变化而变化的液体 一般为有悬浮物或弥散物的液体属非牛顿流体。 全血有如下特性:全血为非牛顿流体:当剪切率>200s时,全血近似为牛顿流体: 当剪切李<200s时,全血为非牛顿流体。人体的大、中、小、微血管中的血液不仅有层流 现象,且剪切率也不相同,血黏度也不同。所以,血黏度的测定应选择具有高、中、低剪切 率的黏度计进行测量,方可反映全血的非牛顿性。在高剪切率(如200s)下测得的血黏度 可反映红细胞变形时的血黏度:在低剪切率(如1s)下测得的血黏度可反映红细胞聚集时 的血黏度:在中剪切率(如50s)下测得的血黏度可反映红细胞解聚后又无较多变形时的 血黏度。这对多种疾病的发生、发展、诊断、鉴别诊断、疗效观察、预后判断、复发预测及 血流变药物的研究等有重要价值

学规律。分子血流变学,主要研究血液或血管分子结构、胶体结构或细胞结构与血液流动、 变形的关系。临床血流变学,主要研究各种疾病时血液流变性及细胞流变性变化的规律及它 们在疾病的发生、发展、诊断、治疗、预防估价中意义。 血液流变学几个基本概念:①层流(laminar flow),血液在血管中作稳态流动时,血液 分为许多层,每层的流速不同,愈靠近血管中心的流速愈快;离血管中心愈远的速度愈慢, 贴近血管壁的流速几乎为零,相邻液层之间相互滑动而不混合,各层的流速剖面呈抛物线状, 血液的这种流动形式称为层流。②剪切率,层流中单位距离的两个液层的流速之差称速度梯 度或剪切率。③剪变力,驱动各层产生切线方向形变的力称剪变力。④剪切应力,单位面积 上的剪变力称剪切应力。⑤粘滞力,由于血液流动是以层流形式出现的,各层的流速不同, 相邻层之间有相对运动,快的一层给慢的一层拉力,慢的一层给快的一层阻力,这样的一对 力就是内摩擦力,又称粘滞力。⑥粘度,实验表明粘滞力大小不仅取决于两层的接触面积及 与两液层间的速度差,还取决于血液的成分及物理特性。表征血液的这种物理特性的的参数 就是粘度。⑦表观黏度,指某一剪切率下的血液黏度。⑧牛顿流体:指液体在一定温度下, 其粘度值不随剪切率的变化而变化,是一个常数。一般为均质性的液体,如水、汽油、洒精、 血清、血浆等。⑨非牛顿流体:在一定温度下,液体的粘度随剪切率的变化而变化的液体。 一般为有悬浮物或弥散物的液体属非牛顿流体。 全血有如下特性:全血为非牛顿流体;当剪切率>200s -1 时 ,全血近似为牛顿流体; 当剪切率<200s -1 时,全血为非牛顿流体。人体的大、中、小、微血管中的血液不仅有层流 现象,且剪切率也不相同,血黏度也不同。所以,血黏度的测定应选择具有高、中、低剪切 率的黏度计进行测量,方可反映全血的非牛顿性。在高剪切率(如 200s -1)下测得的血黏度 可反映红细胞变形时的血黏度;在低剪切率(如 1s -1)下测得的血黏度可反映红细胞聚集时 的血黏度;在中剪切率(如 50s -1)下测得的血黏度可反映红细胞解聚后又无较多变形时的 血黏度。这对多种疾病的发生、发展、诊断、鉴别诊断、疗效观察、预后判断、复发预测及 血流变药物的研究等有重要价值