实验5大容器内水的饱和沸腾曲线测定 [实验目的 1.观察水在大容器内饱和沸腾现象,建立水核态沸腾的感性认识: 2.改变试验热负荷,测定不同壁面过热度下的沸腾传热表面传热系数: 3.绘制大容器内水的核态沸腾曲线,了解热流密度随壁面过热度变化的规律」 [实验原理] 饱和沸腾表面传热系数为 h=1 (5-1) tw-ts 式中g一一试件工作段ab间的热流密度,W/m2: △1一一试件表面过热度,·C: 1。一一试件外表面温度,“C:【,一一水的饱和温度,·C。 AA剖面 图5-1大容器内水沸瑞传热实验装置示意图 1.不锈钢试件2热电偶3不锈锅电极管4.戒璃容器

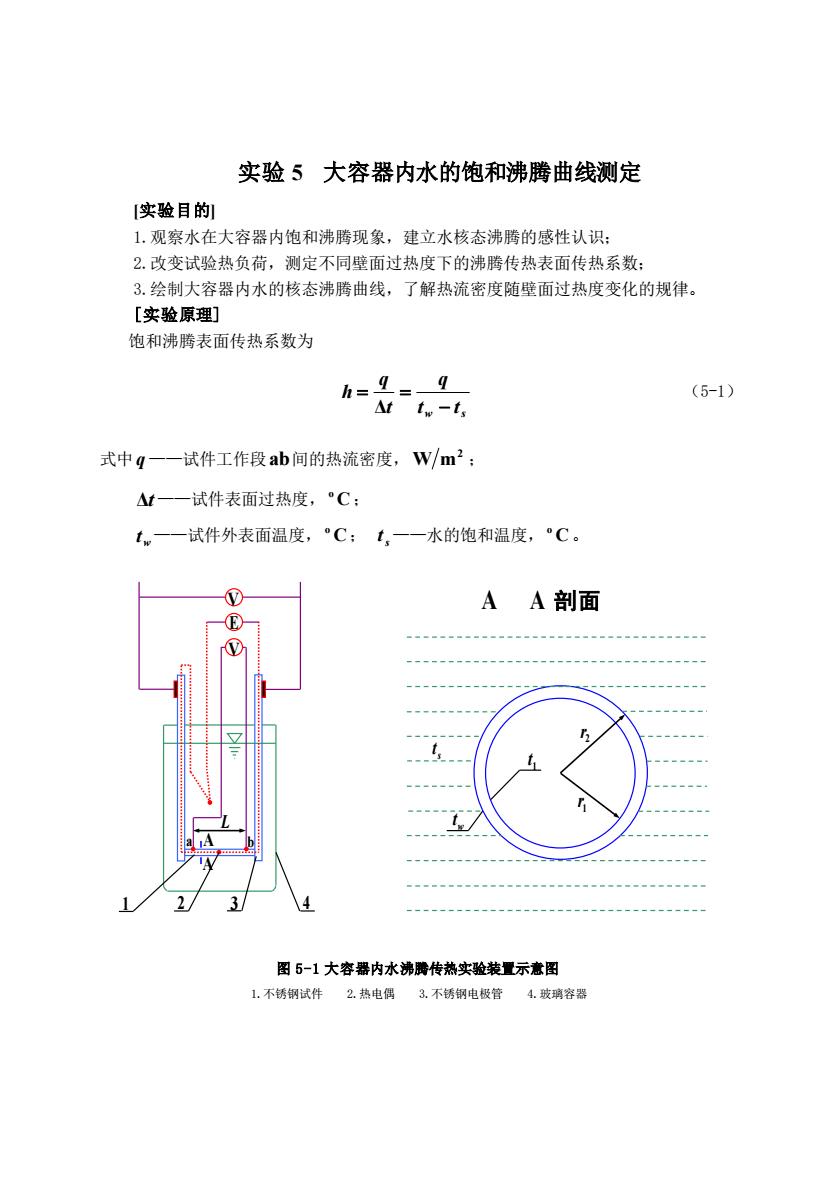

实验 5 大容器内水的饱和沸腾曲线测定 [实验目的] 1.观察水在大容器内饱和沸腾现象,建立水核态沸腾的感性认识; 2.改变试验热负荷,测定不同壁面过热度下的沸腾传热表面传热系数; 3.绘制大容器内水的核态沸腾曲线,了解热流密度随壁面过热度变化的规律。 [实验原理] 饱和沸腾表面传热系数为 w s t t q t q h − = = Δ (5-1) 式中 q ——试件工作段 ab 间的热流密度, 2 W m ; Δt ——试件表面过热度, C o ; w t ——试件外表面温度, C o ; s t ——水的饱和温度, C o 。 图 5-1 大容器内水沸腾传热实验装置示意图 1.不锈钢试件 2.热电偶 3.不锈钢电极管 4.玻璃容器 s t w t 1 t 2 r 1 r A—A — — — — — 剖面 A 1 2 3 4 a A b L V V E

图5-1为大容器内水沸腾传热实验装置示意图,实验装置主要由不锈钢试件圆管(热 源管)、电极管、热电偶、玻璃容器等组成。实验的加热热源为不锈钢试件圆管,放在 饱和状态下的蒸馏水中,通过电极管引入低压大电流,由电流的热效应对其加热,这样 在试件表面形成了恒定的热流密度。通过测定流过试件的电流及其两端的电压降,就可 得到试件表面的热流密度 =A-2L (5-2) 式中D一一试件工作段ab间的热功率,W: 一一流过试件的电流,A: U一试件工作段ab间的电压降,V: A一一试件圆管外表面面积,m2: 2一一试件圆管外径,m: L一一试件圆管长度,m。 饱和水的温度t,可由插入水中的铜-康铜热电偶直接测出,而试件外表面的温度t 无法直接测量。为此,在试件圆管内插入热电偶,测出试件圆管的内表面温度1,由下 式计算出试件外表面的温度 }-0 (5-3) 式中4,一一试件圆管内表面温度,C: 元一不锈钢试件圆管的导热系数,1=163W/(m·K): 一一试件圆管内半径,m: 1 专计算系数,5=P-方山K/w。 1- [实验装置] 大容器内水的饱和沸腾实验装置系统简图,如图5-2所示

图5-1为大容器内水沸腾传热实验装置示意图,实验装置主要由不锈钢试件圆管(热 源管)、电极管、热电偶、玻璃容器等组成。实验的加热热源为不锈钢试件圆管,放在 饱和状态下的蒸馏水中,通过电极管引入低压大电流,由电流的热效应对其加热,这样 在试件表面形成了恒定的热流密度。通过测定流过试件的电流及其两端的电压降,就可 得到试件表面的热流密度 r L IU A q 2 2 = = (5-2) 式中 ——试件工作段 ab 间的热功率, W ; I ——流过试件的电流, A ; U ——试件工作段 ab 间的电压降, V ; A ——试件圆管外表面面积, 2 m ; 2 r ——试件圆管外径, m ; L ——试件圆管长度, m 。 饱和水的温度 s t 可由插入水中的铜-康铜热电偶直接测出,而试件外表面的温度 w t 无法直接测量。为此,在试件圆管内插入热电偶,测出试件圆管的内表面温度 1 t ,由下 式计算出试件外表面的温度 = − − = − − 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 ln 2 1 4 t r r r r r L t t w (5-3) 式中 1 t ——试件圆管内表面温度, C o ; ——不锈钢试件圆管的导热系数, = 16.3W (mK) ; 1 r ——试件圆管内半径, m ; ——计算系数, − = − 1 2 2 1 2 2 2 1 ln 2 1 4 1 r r r r r L ,K W。 [实验装置] 大容器内水的饱和沸腾实验装置系统简图,如图 5-2 所示

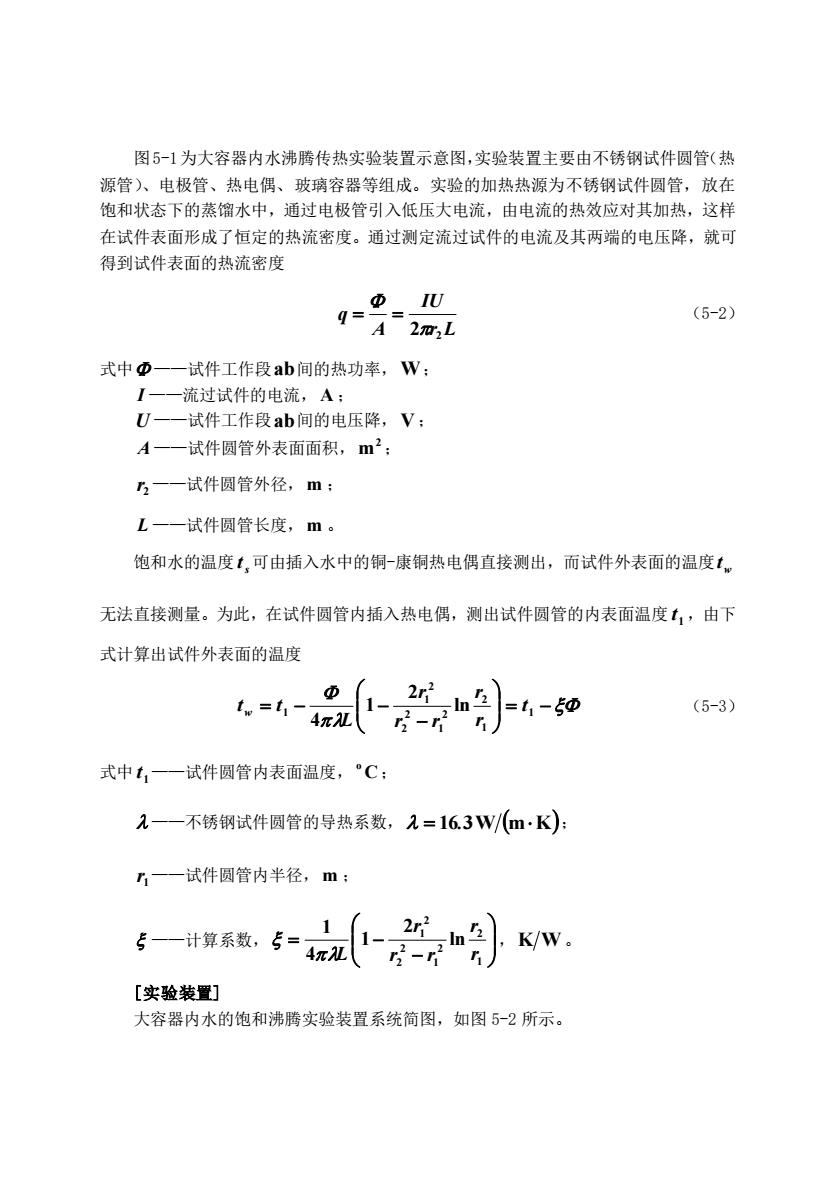

10 ag间 V 14 15 图5-2大容器内水的饱和沸腾实验装置系统简图 1.辅助电加热器2不锈锅试件3,热电偶冷端4控温热电偶5冷却管6温控器7.直流稳压电海 8.直流分流器9,直流电流表10.测温表11.直流电压表12.加热电极接线增子13、加热电极 14.无机玻璃大容器15。热电偶热端 加在试件两端的直流低压大电流由硅整流电源供给,改变硅整流电源的电压,可调 节试件两端的电压及流过的电流。测定分流器标准电阻两端的电压降,可确定流过试件 的工作申流。 实验为方便起见,省略了冰瓶。测量试件圆管内表面温度的热电偶,其参考点温度 不是摄氏零度,而是容器内水的饱和温度1,即热电偶的热端设置在试件圆管的内表面 处,而冷端设置在蒸馏水中,所以热电偶反映的是试件圆管内表面温度,与容器内水温

图 5-2 大容器内水的饱和沸腾实验装置系统简图 1.辅助电加热器 2.不锈钢试件 3.热电偶冷端 4.控温热电偶 5.冷却管 6.温控器 7.直流稳压电源 8.直流分流器 9.直流电流表 10.测温表 11.直流电压表 12.加热电极接线端子 13、加热电极 14.无机玻璃大容器 15.热电偶热端 加在试件两端的直流低压大电流由硅整流电源供给,改变硅整流电源的电压,可调 节试件两端的电压及流过的电流。测定分流器标准电阻两端的电压降,可确定流过试件 的工作电流。 实验为方便起见,省略了冰瓶。测量试件圆管内表面温度的热电偶,其参考点温度 不是摄氏零度,而是容器内水的饱和温度 s t ,即热电偶的热端设置在试件圆管的内表面 处,而冷端设置在蒸馏水中,所以热电偶反映的是试件圆管内表面温度,与容器内水温 2 1 3 4 5 15 1314121110 8 9 6 7 V t A t

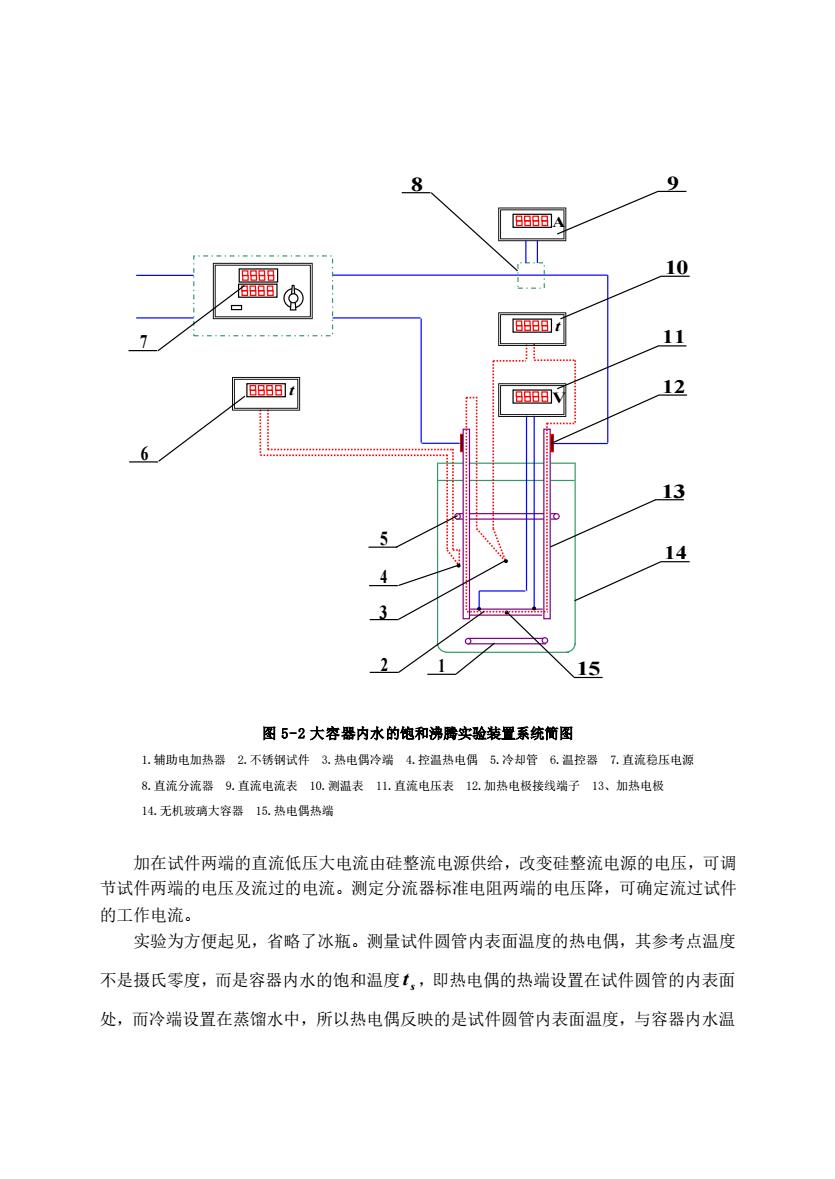

之差的热电势输出E,t,)。容器内水温t,用温控器温度表测量,试件b间电压降由 直流电压表测量,通过试件的电流用直流电流表测量。 为使蒸馏水达到饱和温度,实验前先用辅助电加热器将水加热至沸腾状态,之后保 持其沸腾,即可进行实验测量, [实验内容] (一)仪器调整 1.玻璃容器内加入蒸馏水至4/5高度。按图5-2所示,将实验装置测量线路接好, 调整好各个仪表参数,使其处于工作状态。先接通辅助电加热器,将蒸馏水烧开,并维 持其沸腾状态。之后启动硅整流电源,逐渐加大工作电流。 2.在缓慢加大试件工作电流的过程中,注意观察气泡在试件外表面的出现、脱离及 气泡数量的变化现象,总结大容器水的饱和沸腾规律。注意:为防止试件出现膜态沸腾 而烧毁试件,实验工作电流不允许超过100A(常为70A左右)。 3.为了得到沸腾曲线及沸腾传热的规律,从起始沸腾的工作电流开始,至最大工作 电流的范围内,设置7~8个工况。每改变一个工况,待稳定后,记录以下数据:容器 内水的饱和温度t,、试件的工作电流I、试件工作段b间的电压降U、试件圆管内表 面的温度(,。通过测量(或实验室提供)试件圆管的几何参数,计算各个工况的表面传 热系数h,最后在坐标纸上绘制大容器内水的核态沸腾曲线(即q~△t曲线),并将结 果与Rohsenow实验关联式进行对比。 4.需要时,可调换不同半径的试件圆管,重复上述实验。实验结束前,先将硅整流 电源旋至零值,然后切断电源。 (二)测量数据 1.试件的几何参数 试件圆管内半径r=52一6: 试件圆管外半径: 试件工作段ab的长度L: 试件圆管管壁厚度6: 试件圆管工作段ab的外表面面积:A=2π,L

之差的热电势输出 ( ) w s E t ,t 。容器内水温 s t 用温控器温度表测量,试件 ab 间电压降由 直流电压表测量,通过试件的电流用直流电流表测量。 为使蒸馏水达到饱和温度,实验前先用辅助电加热器将水加热至沸腾状态,之后保 持其沸腾,即可进行实验测量。 [实验内容] (一)仪器调整 1.玻璃容器内加入蒸馏水至 4 5 高度。按图 5-2 所示,将实验装置测量线路接好, 调整好各个仪表参数,使其处于工作状态。先接通辅助电加热器,将蒸馏水烧开,并维 持其沸腾状态。之后启动硅整流电源,逐渐加大工作电流。 2.在缓慢加大试件工作电流的过程中,注意观察气泡在试件外表面的出现、脱离及 气泡数量的变化现象,总结大容器水的饱和沸腾规律。注意:为防止试件出现膜态沸腾 而烧毁试件,实验工作电流不允许超过 100A (常为 70A 左右)。 3.为了得到沸腾曲线及沸腾传热的规律,从起始沸腾的工作电流开始,至最大工作 电流的范围内,设置 7 ~ 8 个工况。每改变一个工况,待稳定后,记录以下数据:容器 内水的饱和温度 s t 、试件的工作电流 I 、试件工作段 ab 间的电压降 U 、试件圆管内表 面的温度 1 t 。通过测量(或实验室提供)试件圆管的几何参数,计算各个工况的表面传 热系数 h ,最后在坐标纸上绘制大容器内水的核态沸腾曲线(即 q ~ Δt 曲线),并将结 果与 Rohsenow 实验关联式进行对比。 4.需要时,可调换不同半径的试件圆管,重复上述实验。实验结束前,先将硅整流 电源旋至零值,然后切断电源。 (二)测量数据 1.试件的几何参数 试件圆管内半径 r1 = r2 − : 试件圆管外半径 2 r : 试件工作段 ab 的长度 L : 试件圆管管壁厚度 : 试件圆管工作段 ab 的外表面面积: A = 2r2L

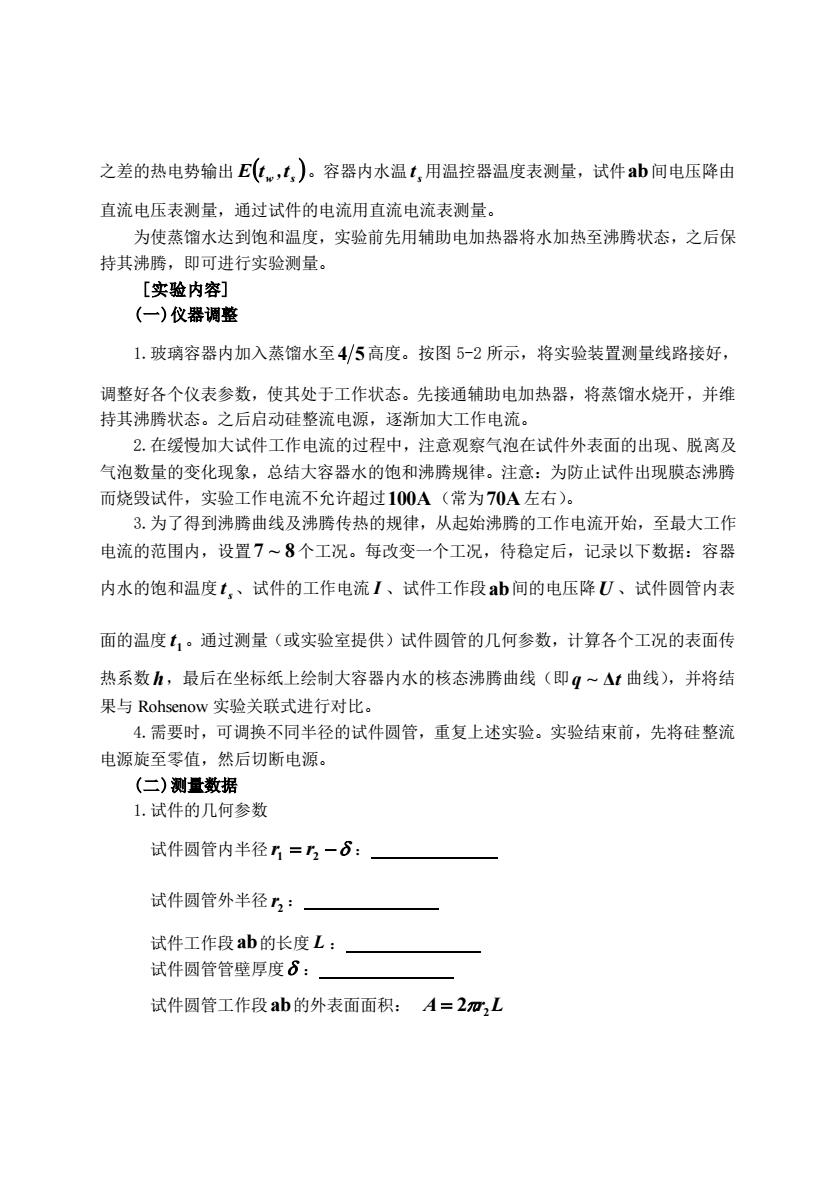

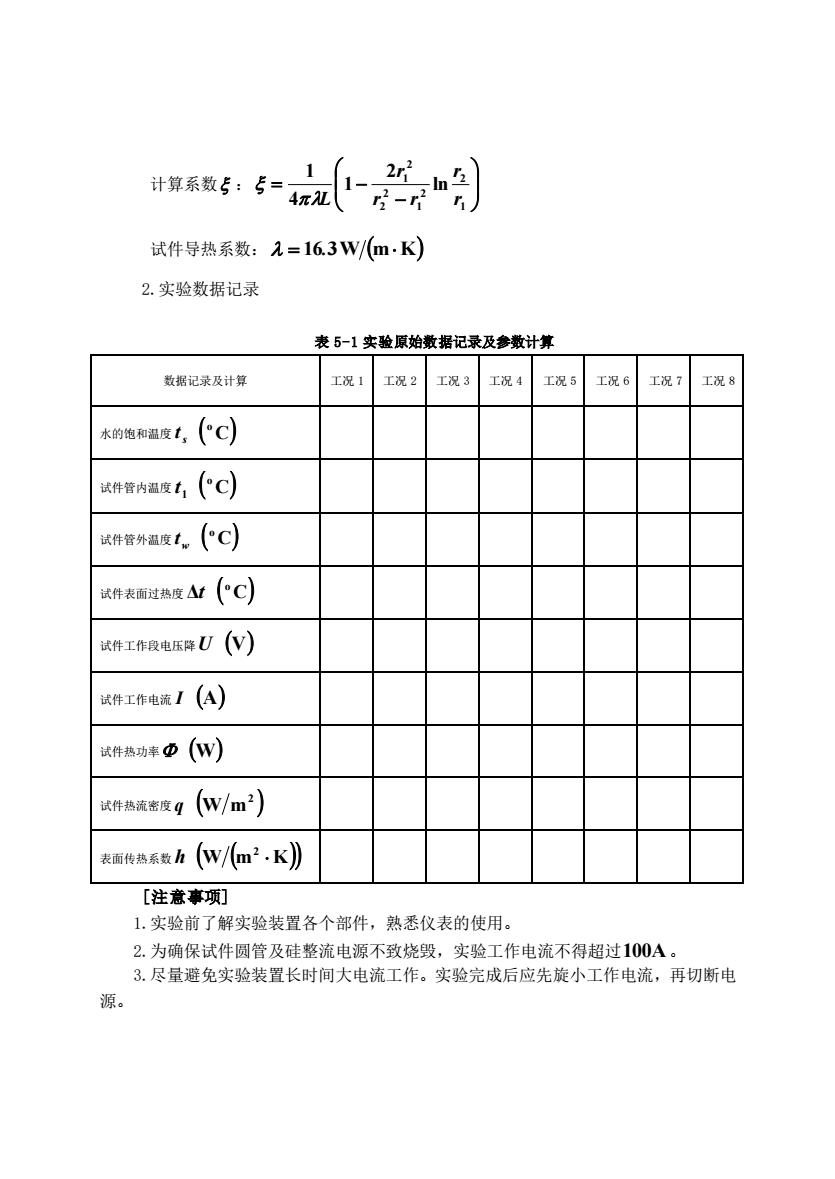

计算系数5:5= 试件导热系数:元=16.3W/(mK) 2.实验数据记录 表5-1实验原始数据记录及参数计算 数据记录及计算 工况1 工况2 工况3工况4工况5工况6工况7 工况8 木的施和温度,(C 试件管内温度(,(C 试件管外温度t。(PC 试件表面过热度△M(°C 试件工作段电压降U(V) 试件工作电流1(A) 试件热功率D(W) 试件热流密度q((W/m2) 表面传热系数h(W/m2.K》 [注意事项] 1.实验前了解实验装置各个部件,熟悉仪表的使用。 2.为确保试件圆管及硅整流电源不致烧毁,实验工作电流不得超过100A。 3.尽量避免实验装置长时间大电流工作。实验完成后应先旋小工作电流,再切断电 源

计算系数 : − = − 1 2 2 1 2 2 2 1 ln 2 1 4 1 r r r r r L 试件导热系数: = 16.3W (mK) 2.实验数据记录 表 5-1 实验原始数据记录及参数计算 数据记录及计算 工况 1 工况 2 工况 3 工况 4 工况 5 工况 6 工况 7 工况 8 水的饱和温度 s t ( C) o 试件管内温度 1 t ( C) o 试件管外温度 w t ( C) o 试件表面过热度 Δt ( C) o 试件工作段电压降 U (V) 试件工作电流 I (A) 试件热功率 (W) 试件热流密度 q ( ) 2 W m 表面传热系数 h (W (m K)) 2 [注意事项] 1.实验前了解实验装置各个部件,熟悉仪表的使用。 2.为确保试件圆管及硅整流电源不致烧毁,实验工作电流不得超过 100A。 3.尽量避免实验装置长时间大电流工作。实验完成后应先旋小工作电流,再切断电 源

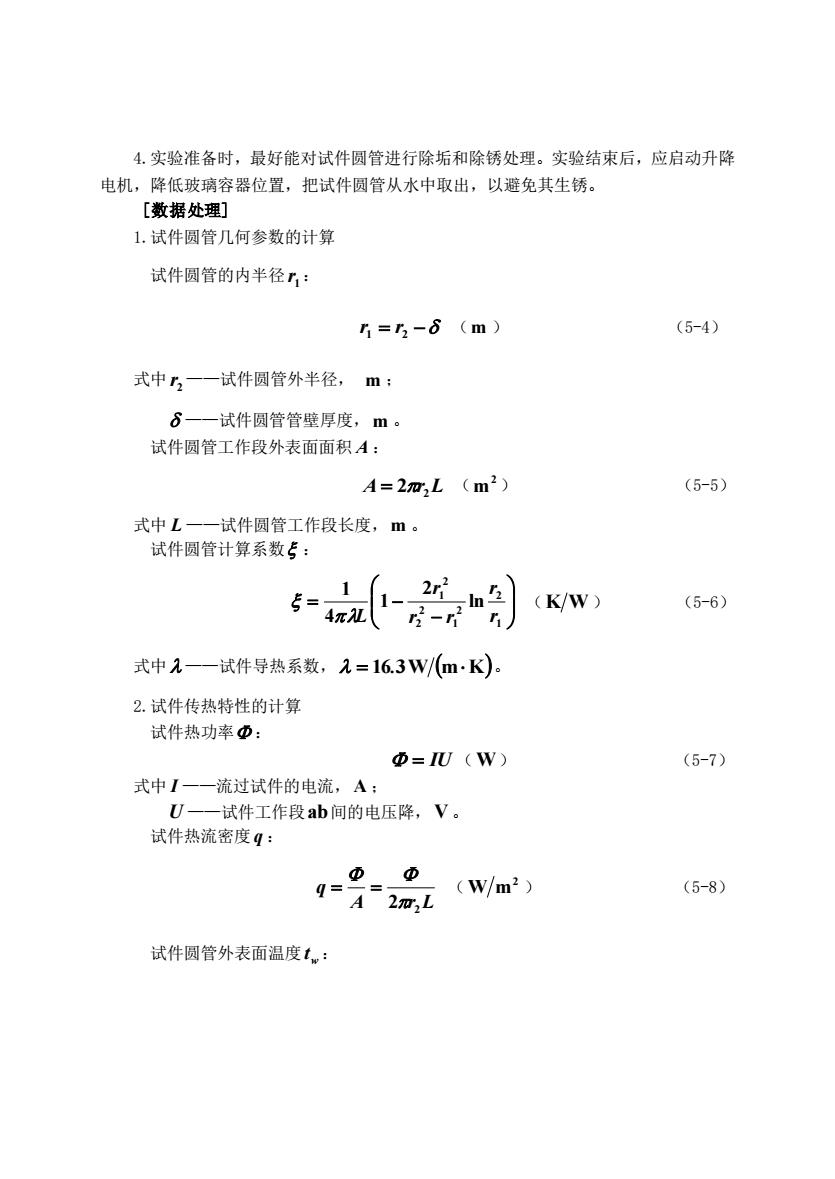

4.实验准备时,最好能对试件圆管进行除垢和除锈处理。实验结束后,应启动升降 电机,降低玻璃容器位置,把试件圆管从水中取出,以避免其生锈。 [数据处理] 1.试件圆管几何参数的计算 试件圆管的内半径: 5=5-6(m) (5-4) 式中一一试件圆管外半径,m: δ一一试件圆管管壁厚度,m。 试件圆管工作段外表面面积A: A=2m2L(m2) (5-5) 式中L一一试件圆管工作段长度,m。 试件圆管计算系数5: 器 1- (K/W) (5-6) 式中元-试件导热系数,元=16.3W/(mK) 2.试件传热特性的计算 试件热功率中: Φ=U(W) (5-7) 式中一一流过试件的电流,A: U一一试件工作段ab间的电压降,V。 试件热流密度q: (w/m2) (5-8) 试件圆管外表面温度t:

4.实验准备时,最好能对试件圆管进行除垢和除锈处理。实验结束后,应启动升降 电机,降低玻璃容器位置,把试件圆管从水中取出,以避免其生锈。 [数据处理] 1.试件圆管几何参数的计算 试件圆管的内半径 1 r : r1 = r2 − ( m ) (5-4) 式中 2 r ——试件圆管外半径, m ; ——试件圆管管壁厚度,m 。 试件圆管工作段外表面面积 A : A = 2r2L ( 2 m ) (5-5) 式中 L ——试件圆管工作段长度, m 。 试件圆管计算系数 : − = − 1 2 2 1 2 2 2 1 ln 2 1 4 1 r r r r r L ( K W ) (5-6) 式中 ——试件导热系数, = 16.3W (mK)。 2.试件传热特性的计算 试件热功率 : = IU ( W ) (5-7) 式中 I ——流过试件的电流, A ; U ——试件工作段 ab 间的电压降, V 。 试件热流密度 q : A r L q 2 2 = = ( 2 W m ) (5-8) 试件圆管外表面温度 w t :

6-4-产}4-0ee 式中t一一试件圆管内表面温度,·C。 试件表面过热度△1: AM=tw-t,(°C) (5-10) 式中1,一一水的饱和温度,·C。 沸腾传热表面传热系数h: h=是-五 ,9(w/m2.K小 (5-11) [问题思考] 1.试推导试件圆管内、外表面温度的计算公式 2n2=4-50 1- 2.为什么采用电加热的方法容易导致试件烧毁? 3.容器向环境的散热对实验结果有何影响,应如何避免? 4.根据实验数据,能否得到从自然对流到核态沸腾转变的过热度△1?

= − − = − − 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 ln 2 1 4 t r r r r r L t t w ( C o ) (5-9) 式中 1 t ——试件圆管内表面温度, C o 。 试件表面过热度 Δt : w s Δt = t − t ( C o ) (5-10) 式中 s t ——水的饱和温度, C o 。 沸腾传热表面传热系数 h: w s t t q t q h − = = Δ ( W (m K) 2 ) (5-11) [问题思考] 1.试推导试件圆管内、外表面温度的计算公式 = − − = − − 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 ln 2 1 4 t r r r r r L t t w 2.为什么采用电加热的方法容易导致试件烧毁? 3.容器向环境的散热对实验结果有何影响,应如何避免? 4.根据实验数据,能否得到从自然对流到核态沸腾转变的过热度 Δt ?