教字实胎 2012 制冷(热泵)循环装置实验 指导书

教学实验 2012 制冷(热泵)循环装置实验 指导书

一、 实验目的 1、演示制冷(热泵)循环系统工作原理,观察制冷工质的蒸发、冷凝过程和 现象。 2、熟悉制冷(热泵)循环系统的操作、调节方法。 3、进行制冷(热泵)循环系统粗略的热力计算, 二、实验装置 演示装置由全封闭压缩机、换热器1、换热器2、浮子节流阀、四通换向阀及 管路等组成制冷(热泵)循环系统;由转子流量计及换热器内盘管等组成水系统: 还设有温度、压力、电流、电压等测量仪表。制冷工质采用低压工质R,。 装置原理示意图如图1和图2所示。当系统作制冷(热泵)循环时,换热器1 为蒸发器(冷凝器),换热器2为冷凝器(蒸发器)。 压力2) 量计 图1制冷(热泵)循环演示装置原理图 三、操作步骤 1、制冷循环演示 1)将四通换向阀调至“制冷”位置。 2)打开连接演示装置的供水阀门,利用转子流量计阀门适当调节蒸发器、冷 凝器水流量

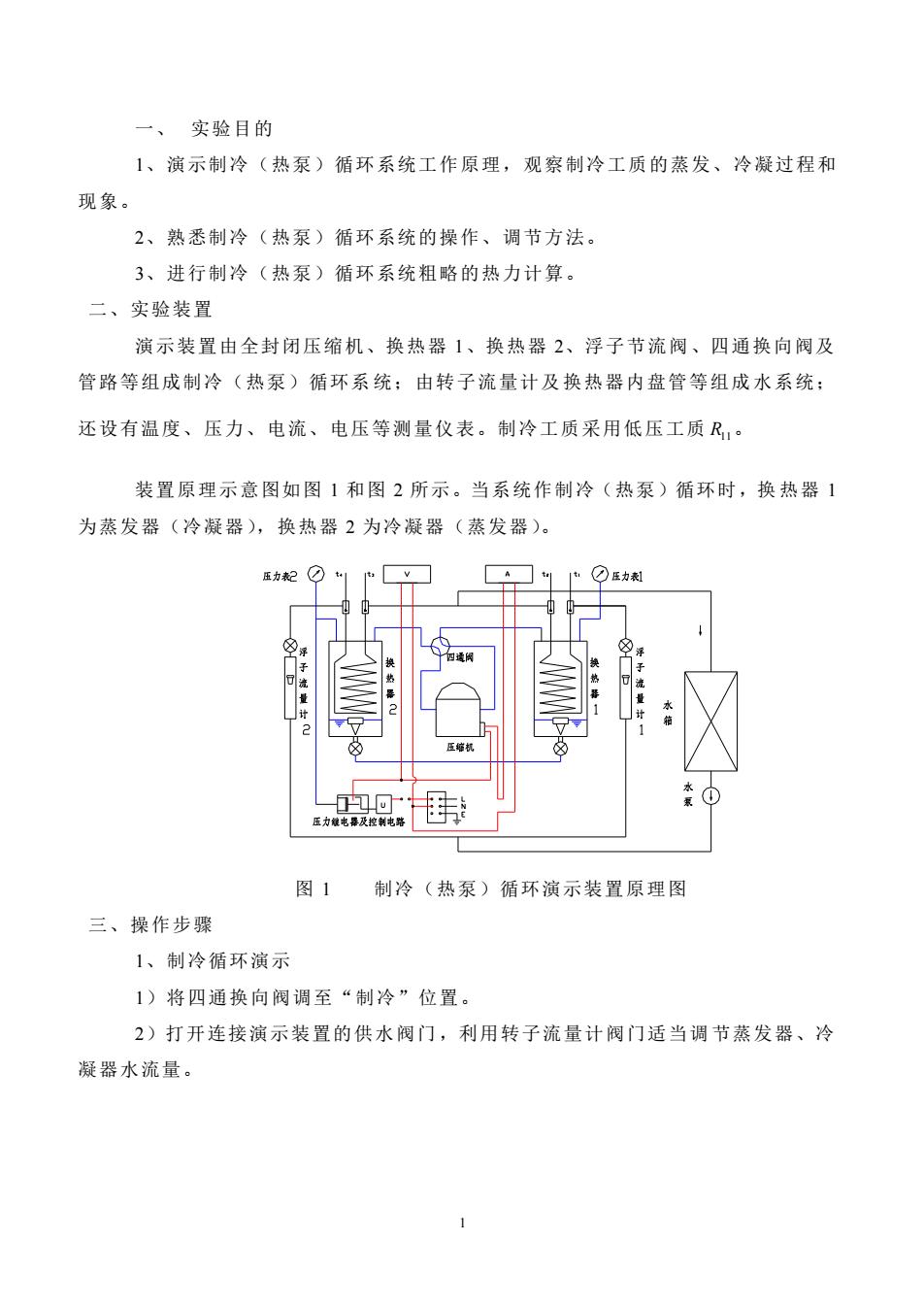

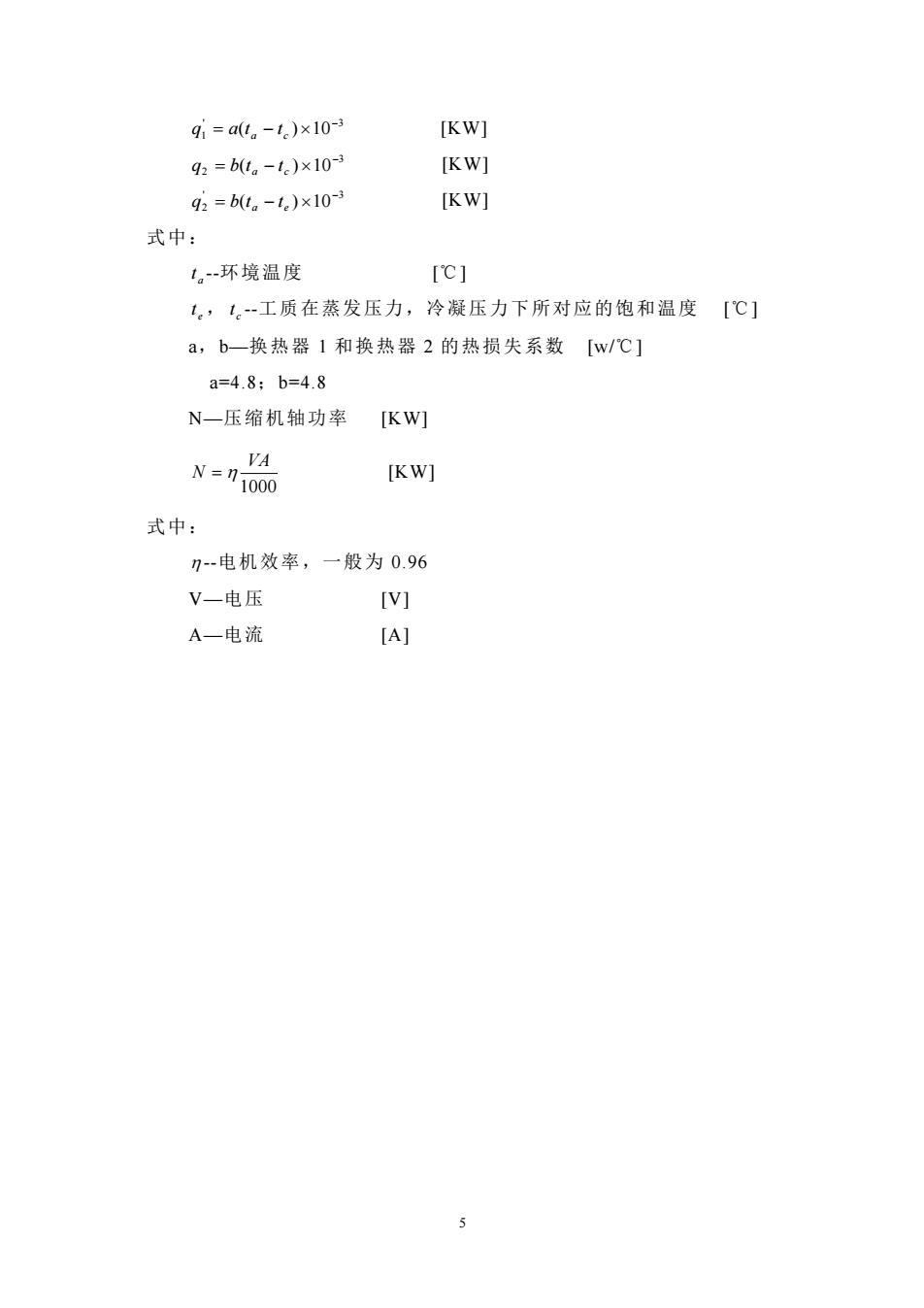

1 一、 实验目的 1、演示制冷(热泵)循环系统工作原理,观察制冷工质的蒸发、冷凝过程和 现象。 2、熟悉制冷(热泵)循环系统的操作、调节方法。 3、进行制冷(热泵)循环系统粗略的热力计算。 二、实验装置 演示装置由全封闭压缩机、换热器 1、换热器 2、浮子节流阀 、四通换向阀及 管路等组成制冷(热泵)循环系统;由转子流量计及换热器内盘管等组成水系统; 还设有温度、压力、电流、电压等测量仪表。制冷工质采用低压工质 R11。 装置原理示意图如图 1 和图 2 所示。当系统作制冷(热泵)循环时,换 热器 1 为蒸发器(冷凝器),换热器 2 为冷凝器(蒸发器)。 图 1 制冷(热泵)循环演示装置原理图 三、操作步骤 1、制冷循环演示 1)将四通换向阀调至“制冷”位置。 2)打开连接演示装置的供水阀门 ,利用转子流量计阀门适当调 节蒸发器、冷 凝器水流量

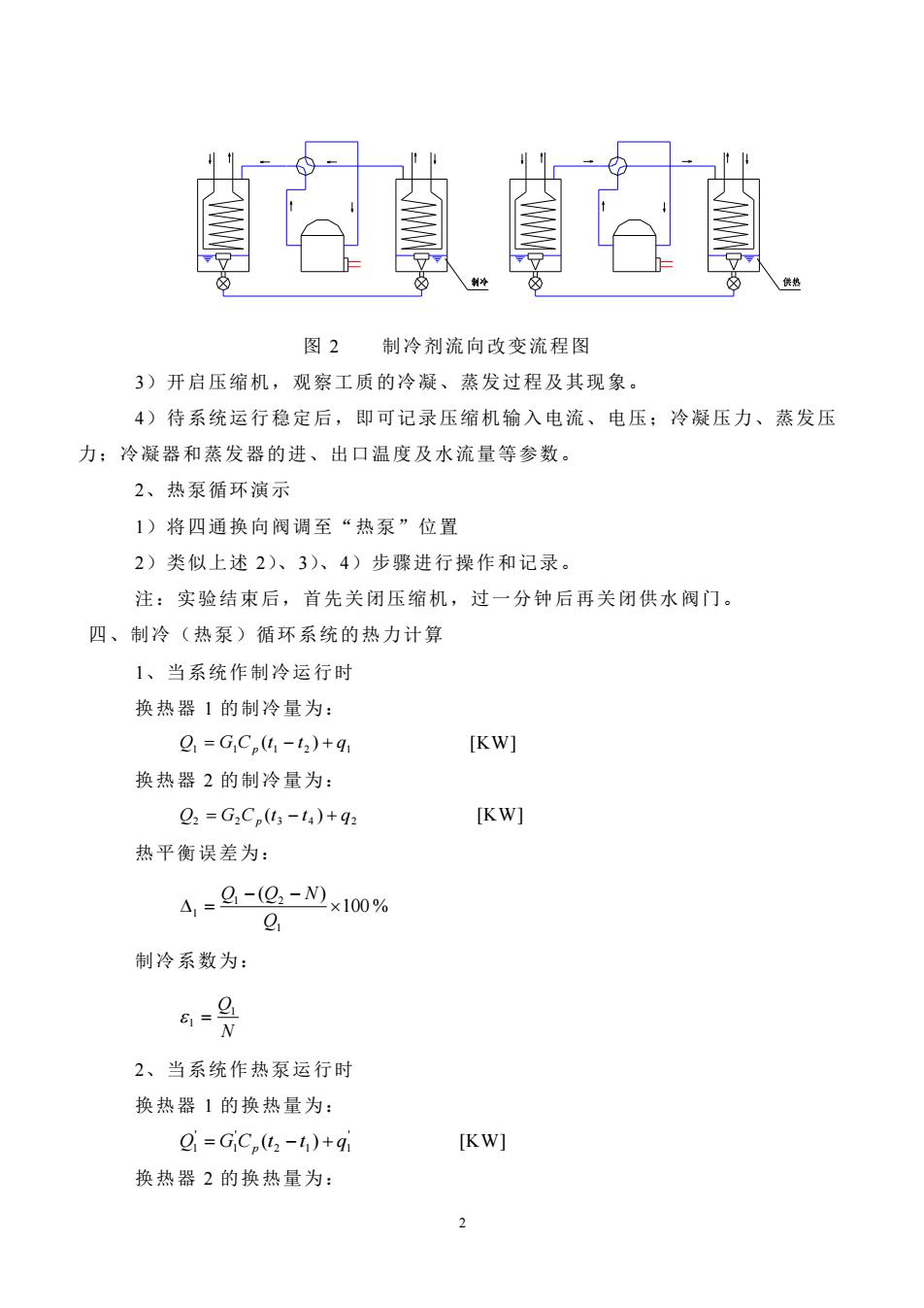

黄行育闺氧 图2制冷剂流向改变流程图 3)开启压缩机,观察工质的冷凝、蒸发过程及其现象。 4)待系统运行稳定后,即可记录压缩机输入电流、电压:冷凝压力、蒸发压 力:冷凝器和蒸发器的进、出口温度及水流量等参数。 2、热泵循环演示 1)将四通换向阀调至“热泵”位置 2)类似上述2)、3)、4)步骤进行操作和记录。 注:实验结束后,首先关闭压缩机,过一分钟后再关闭供水阀门。 四、制冷(热泵)循环系统的热力计算 1、当系统作制冷运行时 换热器1的制冷量为: 21=G,C4-2)+41 [KW] 换热器2的制冷量为: 22=G,C4-4)+g [KW] 热平衡误差为: 4=2-g,-2×10% 制冷系数为: 5号 2、当系统作热泵运行时 换热器1的换热量为: Q=GCp(t2-1)+q [KW] 换热器2的换热量为:

2 图 2 制冷剂流向改变流程图 3)开启压缩机,观察工质的冷凝、蒸发过程及其现象。 4)待系统运行稳定后,即可记录压缩机输入电流、电压;冷凝压力、蒸发压 力;冷凝器和蒸发器的进、出口温度及水流量等参数。 2、热泵循环演示 1)将四通换向阀调至“热泵”位置 2)类似上述 2)、3)、4)步骤进行操作和记录。 注:实验结束后,首先关闭压缩机,过一分钟后再关闭供水阀门。 四、制冷(热泵)循环系统的热力计算 1、当系统作制冷运行时 换热器 1 的制冷量为: 1 1 1 2 1 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 换热器 2 的制冷量为: 2 2 3 4 2 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 热平衡误差为: 100 ( ) 1 1 2 1 − − = Q Q Q N % 制冷系数为: N Q1 1 = 2、当系统作热泵运行时 换热器 1 的换热量为: ' 2 1 1 ' 1 ' 1 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 换热器 2 的换热量为:

g=G,Ct4-1)+g2 [KW] 热平衡误差为: 4,-g-g,-0x100% 制冷系数为: 6-号 以上各式中: G,G和G2,G,-换热器1和换热器2的水流量kgS] 1,1,和14,4-换热器1和换热器2水的进、出口温度[℃] C。-水的定压比热,C,=4.868KJkg[℃] 其中: 9=a。-4.)x10-3 [KW] gi=a。-1.)x10 [KW] 42=b。-1.)x10-3 [KW] 92=b。-4,)x10-3 [KW] 式中: 1。环境温度 [℃] 【,。工质在蒸发压力,冷凝压力下所对应的饱和温度[℃] a,b一换热器1和换热器2的热损失系数(实验标定)[w/C] N一压缩机轴功率[KW] N= [KW] 式中: -一电机效率(由指导教师给出) V一电压 [V] A一电流 [A] 五、分析讨论 1、分析实验结果,指出影响参数测定精度的因素

3 ' 4 3 2 ' 2 ' 2 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 热平衡误差为: 100 ( ) ' 1 ' 2 ' 1 2 − − = Q Q Q N % 制冷系数为: N Q ' 1 1 = 以上各式中: ' 1 1 G ,G 和 ' 2 2 G ,G -换热器 1 和换热器 2 的水流量[kg/s] 1 2 t ,t 和 4 3 t ,t -换热器 1 和换热器 2 水的进、出口温度[℃] C p -水的定压比热, C p =4.868KJ/kg [℃] 其中: 3 1 ( ) 10− q = a t a − t e [KW] ' 3 1 ( ) 10− q = a t a − t c [KW] 3 2 ( ) 10− q = b t a − t c [KW] ' 3 2 ( ) 10− q = b t a − t e [KW] 式中: a t -环境温度 [℃] e t , c t -工质在蒸发压力,冷凝压力下所对应的饱和温度 [℃] a,b—换热器 1 和换热器 2 的热损失系数(实验标定) [w/℃] N—压缩机轴功率 [KW] 1000 VA N = [KW] 式中: -电机效率(由指导教师给出) V—电压 [V] A—电流 [A] 五、分析讨论 1、分析实验结果,指出影响参数测定精度的因素

2、指出本系统运行参数的调节手段是什么 六、注意事项 为确保安全,切忌冷凝器不通水或无人照管情况下长时间运行。 制冷(热泵)循环系统的热力计算 1、当系统作制冷运行时 换热器1的换热量为: 0=G,C4-42)+g [KW] 换热器2的换热量为: Q2=G,C43-4)+g92 [KW] 热平衡误差为: 4,-2-g-M×100% 制冷系数为: 6-号 2、当系统作热泵运行时 换热器1的换热量为: g=GC42-41)+gi [KW] 换热器2的换热量为: g,=G,C64-4)+96 [KW] 制热系数为: 是 以上各式中: G,G和G2,G-换热器1和换热器2的水流量[kgs] ,2和14,4-换热器1和换热器2水的进、出口温度[℃] C。-水的定压比热,C。=4.868KJkg [℃] 其中: 91=a(L。-4,)x10-3 [KW]

4 2、指出本系统运行参数的调节手段是什么 六、注意事项 为确保安全,切忌冷凝器不通水或无人照管情况下长时间运行。 制冷(热泵)循环系统的热力计算 1、当系统作制冷运行时 换热器 1 的换热量为: 1 1 1 2 1 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 换热器 2 的换热量为: 2 2 3 4 2 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 热平衡误差为: 100 ( ) 1 1 2 1 − − = Q Q Q N % 制冷系数为: N Q1 1 = 2、当系统作热泵运行时 换热器 1 的换热量为: ' 2 1 1 ' 1 ' 1 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 换热器 2 的换热量为: ' 4 3 2 ' 2 ' 2 Q = G Cp (t − t ) + q [KW] 制热系数为: ' Q1 N = 以上各式中: ' 1 1 G ,G 和 ' 2 2 G ,G -换热器 1 和换热器 2 的水流量[kg/s] 1 2 t ,t 和 4 3 t ,t -换热器 1 和换热器 2 水的进、出口温度[℃] C p -水的定压比热, C p =4.868KJ/kg [℃] 其中: 3 1 ( ) 10− q = a t a − t e [KW]

gi=a0。-1.)x10-3 [KW] 93=b1。-1.)x10 [KW] 2=b(L。-1.)x10-3 [KW] 式中: t。-环境温度 [c] 【。,。-工质在蒸发压力,冷凝压力下所对应的饱和温度[℃] a,b一换热器1和换热器2的热损失系数[w/℃] a=4.8:b=4.8 N一压缩机轴功率[KW] 品 [KW] 式中: 7-电机效率,一般为0.96 V一电压 [V] A一电流 [A]

5 ' 3 1 ( ) 10− q = a t a − t c [KW] 3 2 ( ) 10− q = b t a − t c [KW] ' 3 2 ( ) 10− q = b t a − t e [KW] 式中: a t -环境温度 [℃] e t , c t -工质在蒸发压力,冷凝压力下所对应的饱和温度 [℃] a,b—换热器 1 和换热器 2 的热损失系数 [w/℃] a=4.8;b=4.8 N—压缩机轴功率 [KW] 1000 VA N = [KW] 式中: -电机效率,一般为 0.96 V—电压 [V] A—电流 [A]

教字实胎 2012 可视性饱和蒸汽压力和温度关系实验 使用说明书及实验指导书

6 教学实验 2012 可视性饱和蒸汽压力和温度关系实验 使用说明书及实验指导书

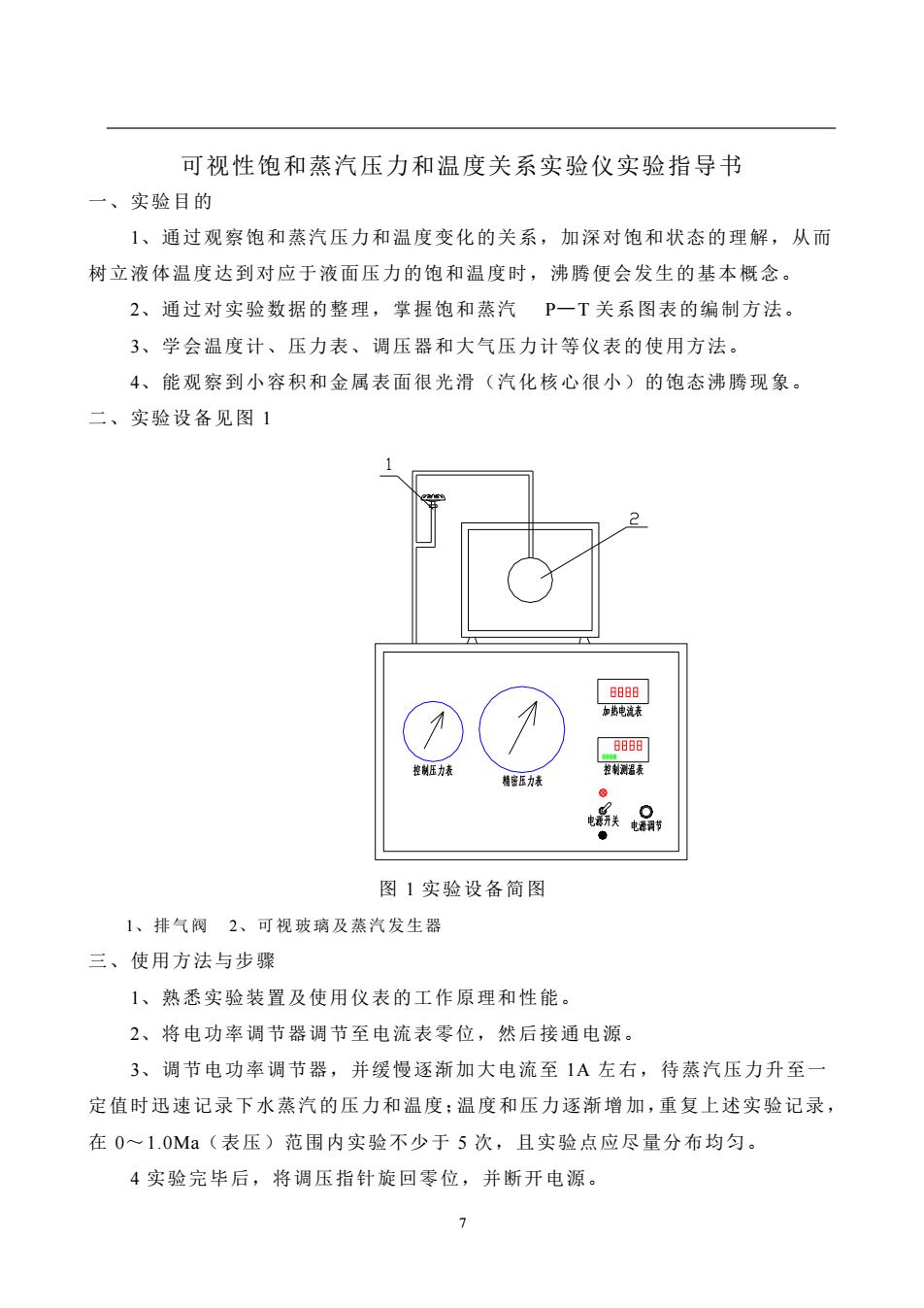

可视性饱和蒸汽压力和温度关系实验仪实验指导书 一、实验目的 1、通过观察饱和蒸汽压力和温度变化的关系,加深对饱和状态的理解,从而 树立液体温度达到对应于液面压力的饱和温度时,沸腾便会发生的基本概念 2、通过对实验数据的整理,掌握饱和蒸汽P一T关系图表的编制方法。 3、学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。 4、能观察到小容积和金属表面很光滑(汽化核心很小)的饱态沸腾现象 二、实验设备见图1 习 盟 品 图1实验设备简图 1、排气阀2、可视玻璃及蒸汽发生器 三、使用方法与步骤 1、熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能。 2、将电功率调节器调节至电流表零位,然后接通电源。 3、调节电功率调节器,并缓慢逐渐加大电流至1A左右,待蒸汽压力升至一 定值时迅速记录下水蒸汽的压力和温度:温度和压力逐渐增加,重复上述实验记录, 在0~1.0Ma(表压)范围内实验不少于5次,且实验点应尽量分布均匀。 4实验完毕后,将调压指针旋回零位,并断开电源

7 可视性饱和蒸汽压力和温度关系实验仪实验指导书 一、实验目的 1、通过观察饱和蒸汽压力和温度变化的关系,加深对饱和状态的理解,从而 树立液体温度达到对应于液面压力的饱和温度时,沸腾便会发生的基本概念。 2、通过对实验数据的整理,掌握饱和蒸汽 P—T 关系图表的编制方法。 3、学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。 4、能观察到小容积和金属表面很光滑(汽化核心很小)的饱态沸腾现象。 二、实验设备见图 1 图 1 实验设备简图 1、排气阀 2、可视玻璃及蒸汽发生器 三、使用方法与步骤 1、熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能。 2、将电功率调节器调节至电流表零位,然后接通电源。 3、调节电功率调节器,并缓慢逐渐加大电流至 1A 左右,待蒸汽压力升至一 定值时迅速记录下水蒸汽的压力和温度;温度和压力逐渐增 加,重复上述实验记录, 在 0~1.0Ma(表压)范围内实验不少于 5 次,且实验点应尽量分布均匀。 4 实验完毕后,将调压指针旋回零位,并断开电源

5、记录室温和大气压力(温度计和大气压力表自备)。 四、数据记录和整理 1、记录和计算: 饱和压力[Ma 饱和温度[℃] 误差 实验 压力表读大气压绝对压力 温度计 理论值 N=1-t 4×100%%] 备注 次数 值P 力B P=P'+B 读值 [c 1 2 3 4 5 6 2、绘制P一t关系曲线: 将实验结果点在坐标上,清除偏离点,绘制曲线。 P医力(地》 htt女t女 图2饱和水蒸气压力和温度的关系曲线 P压力(绝)[a]

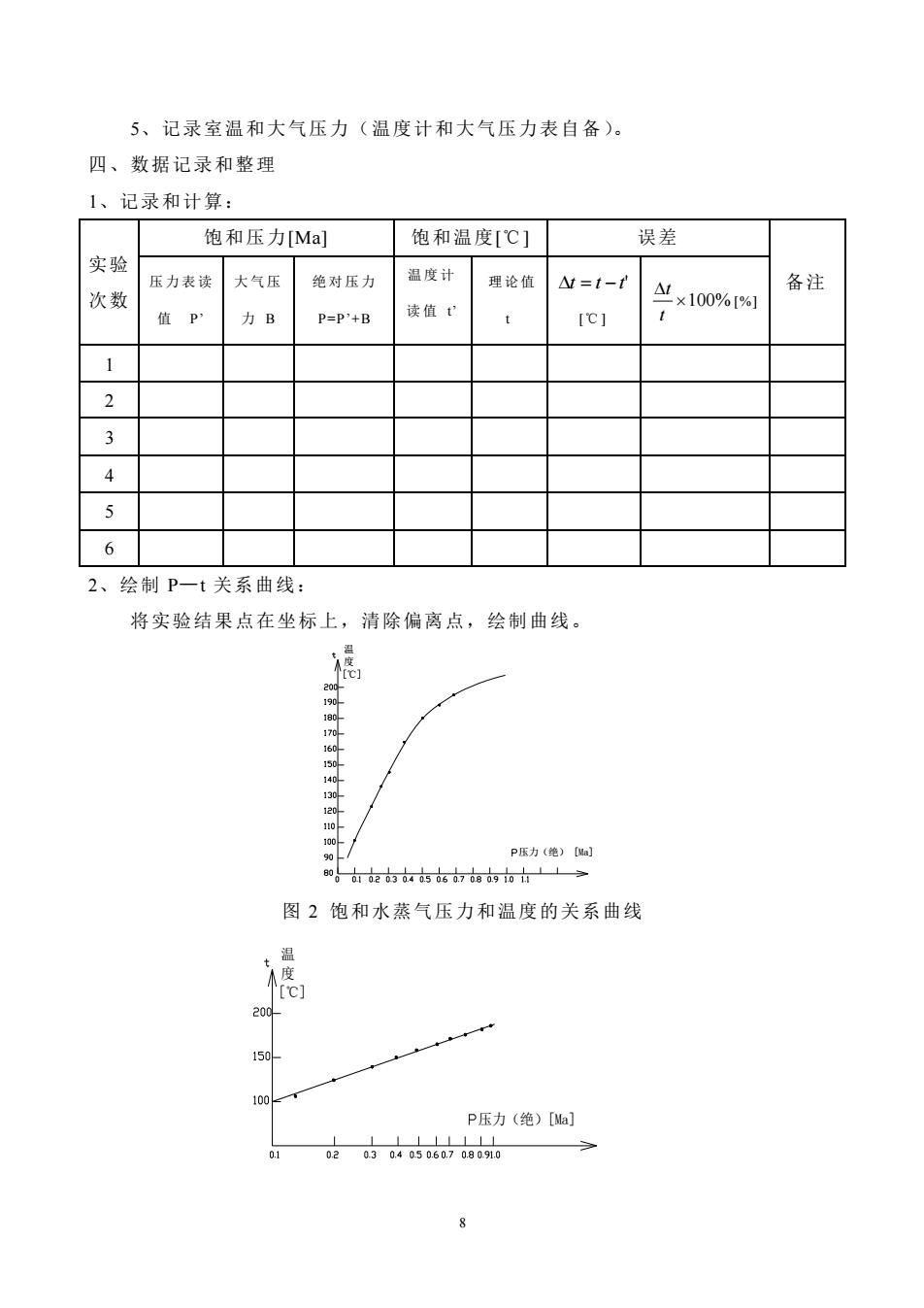

8 5、记录室温和大气压力(温度计和大气压力表自备)。 四、数据记录和整理 1、记录和计算: 实验 次数 饱和压力[Ma] 饱和温度[℃] 误差 压力表读 备注 值 P’ 大气压 力 B 绝对压力 P=P ’+B 温度计 读 值 t’ 理论值 t t = t −t' [℃ ] 100% t t [%] 1 2 3 4 5 6 2、绘制 P—t 关系曲线: 将实验结果点在坐标上,清除偏离点,绘制曲线。 压力(绝) [Ma] 温 度 [℃] 图 2 饱和水蒸气压力和温度的关系曲线 温 度 [℃] 压力(绝)[Ma]

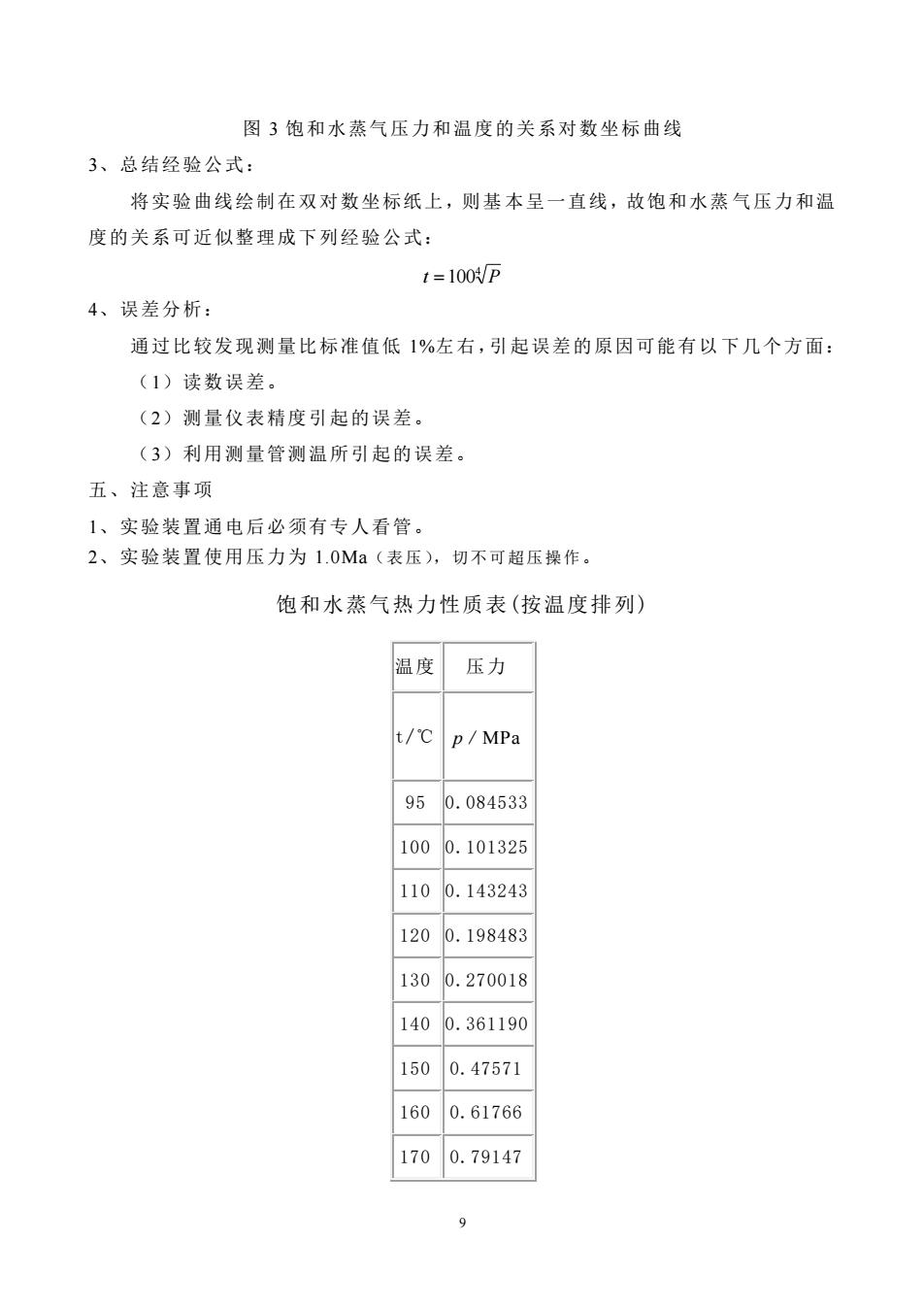

图3饱和水蒸气压力和温度的关系对数坐标曲线 3、总结经验公式: 将实验曲线绘制在双对数坐标纸上,则基本呈一直线,故饱和水蒸气压力和温 度的关系可近似整理成下列经验公式: 1=100/F 4、误差分析: 通过比较发现测量比标准值低1%左右,引起误差的原因可能有以下几个方面: (1)读数误差。 (2)测量仪表精度引起的误差。 (3)利用测量管测温所引起的误差。 五、注意事项 1、实验装置通电后必须有专人看管。 2、实验装置使用压力为1.0Ma(表压),切不可超压操作。 饱和水蒸气热力性质表(按温度排列) 温度压力 t/℃ p/MPa 950.084533 1000.101325 1100.143243 1200.198483 1300.270018 1400.361190 1500.47571 1600.61766 1700.79147 9

9 图 3 饱和水蒸气压力和温度的关系对数坐标曲线 3、总结经验公式: 将实验曲线绘制在双对数坐标纸上,则基 本呈一直线,故饱和水蒸 气压力和温 度的关系可近似整理成下列经验公式: 4 t =100 P 4、误差分析: 通过比较发现测量比标准值低 1%左右,引起误差的原因可能有以 下几个方面: (1)读数误差。 (2)测量仪表精度引起的误差。 (3)利用测量管测温所引起的误差。 五、注意事项 1、实验装置通电后必须有专人看管。 2、实验装置使用压力为 1.0Ma(表压),切不可超压操作。 饱和水蒸气热力性质表(按温度排列) 温度 压力 t/℃ p / MPa 95 0.084533 100 0.101325 110 0.143243 120 0.198483 130 0.270018 140 0.361190 150 0.47571 160 0.61766 170 0.79147