第一章 农药的基本概念及农药学的研究范畴 第一节农药的基本概念 一、农药的含义与分类 1.农药的定义 农药(Pesticide)主要是指用于预防、消灭或者控制农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以 及有目的地调节植物、昆虫生长的化学品。这里所说的化学品可以是人工合成的,也可以是天然 的动植物及微生物的代谢产物,但不论是人工合成的化合物还是天然产物,作为农药都应具备两 种基本属性:具有确定的分子结构,在一定剂量范围内对靶标生物有显著的生物活性。因此诸如 寄生蜂、捕食螨、致病细菌、病毒等所谓“生物农药”不属于本书所述的农药范畴。 需要指出的是,对于农药的含义和范围,不同的时代、不同的国家和地区都有差别。如美 国,早期曾将农药称之为“有经济价值的毒剂”(Economie poison),后又称之为“农用化学品” (Agricultural chemicals),甚至称之为“农用化学调控剂”(Agricultural bioregulators),欧洲亦称 之为“农用化学品”(Agrichemicals),当前在国际文献中已通用“Pesticide”一词。 2.农药的分类 《农药手册》(The pesticide manual)第14版记录全世界商品农药1524种.为了便于研究 与使用,可从不同的角度对其进行分类。一般是按功能和用途将农药分成杀虫剂、杀螨剂、杀菌 剂、除草剂、杀鼠剂及植物生长调节剂等若干大类,然后再将每一大类按化学结构或作用方式细 分。以杀虫剂为例,可以按化学结构分成若干类别,如: 有机氯类杀虫剂如滴滴涕、六六六、狄氏剂等。 有机磷类杀虫剂如敌敌畏、辛硫磷、马拉硫磷等。 氨基甲酸酯类杀虫剂如西维因、速灭威、抗蚜威、涕灭威、克百威、双氧威等 拟除虫菊酯类杀虫剂如丙烯菊酯、甲氧菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等。 沙蚕毒素类杀虫剂如杀螟丹、杀虫双、杀虫环等。 新烟碱类(氣化烟酰类)杀虫剂如吡虫琳、啶虫脒等 亦可按作用方式分成若干类别,如: 胃毒剂(Stomach poison)药剂伴随害虫取食活动通过口器及消化系统进入体内起毒杀作 用的一类杀虫剂。当代合成杀虫剂中,极少有纯粹的胃毒剂。 触杀剂Contact poison)药剂通过害虫体壁侵入体内起毒杀作用的一类杀虫剂。当代合成杀 虫剂中绝大多数都可称作触杀剂。 熏蒸剂(Fumigant)药剂以气体状态通过害虫的呼吸系统进入体内起毒杀作用的一类杀虫 特异性杀虫剂Special action insecticide)这是一类并不直接杀死害虫,而是通过干扰昆虫的 ·1…

·1· 第一章 农药的基本概念及农药学的研究范畴 第一节 农药的基本概念 一、农药的含义与分类 1. 农药的定义 农药(Pesticide)主要是指用于预防、消灭或者控制农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以 及有目的地调节植物、昆虫生长的化学品。这里所说的化学品可以是人工合成的,也可以是天然 的动植物及微生物的代谢产物,但不论是人工合成的化合物还是天然产物,作为农药都应具备两 种基本属性:具有确定的分子结构,在一定剂量范围内对靶标生物有显著的生物活性。因此诸如 寄生蜂、捕食螨、致病细菌、病毒等所谓“生物农药”不属于本书所述的农药范畴。 需要指出的是,对于农药的含义和范围,不同的时代、不同的国家和地区都有差别。如美 国,早期曾将农药称之为“有经济价值的毒剂”(Economic poison),后又称之为“农用化学品” (Agricultural chemicals),甚至称之为“农用化学调控剂”(Agricultural bioregulators),欧洲亦称 之为“农用化学品”(Agrichemicals),当前在国际文献中已通用“Pesticide”一词。 2. 农药的分类 《农药手册》(The pesticide manual)第 14 版记录全世界商品农药 1524 种。为了便于研究 与使用,可从不同的角度对其进行分类。一般是按功能和用途将农药分成杀虫剂、杀螨剂、杀菌 剂、除草剂、杀鼠剂及植物生长调节剂等若干大类,然后再将每一大类按化学结构或作用方式细 分。以杀虫剂为例 ,可以按化学结构分成若干类别,如: 有机氯类杀虫剂 如滴滴涕、六六六、狄氏剂等。 有机磷类杀虫剂 如敌敌畏、辛硫磷、马拉硫磷等。 氨基甲酸酯类杀虫剂 如西维因、速灭威、抗蚜威、涕灭威、克百威、双氧威等。 拟除虫菊酯类杀虫剂 如丙烯菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等。 沙蚕毒素类杀虫剂 如杀螟丹、杀虫双、杀虫环等。 新烟碱类(氯化烟酰类)杀虫剂 如吡虫啉、啶虫脒等。 亦可按作用方式分成若干类别,如: 胃毒剂(Stomach poison) 药剂伴随害虫取食活动通过口器及消化系统进入体内起毒杀作 用的一类杀虫剂。当代合成杀虫剂中,极少有纯粹的胃毒剂。 触杀剂(Contact poison) 药剂通过害虫体壁侵入体内起毒杀作用的一类杀虫剂。当代合成杀 虫剂中绝大多数都可称作触杀剂。 熏蒸剂(Fumigant) 药剂以气体状态通过害虫的呼吸系统进入体内起毒杀作用的一类杀虫 剂。 特异性杀虫剂(Special action insecticide) 这是一类并不直接杀死害虫,而是通过干扰昆虫的

行为、影响昆虫的生长发有而控制其危害的药剂,如昆虫拒食剂、诱引剂、驱避剂或昆虫生长调 节剂等。 二、毒力与药效 毒力(Tox©y)是指在一定条件下某种农药对某种供试有害生物作用的性质和程度,即内 在的毒杀能力。杀虫剂毒力大小常以致死中量、致死中浓度表示,其值越小,毒力越大。 致死中量(Median lethal dose),杀死供试昆虫种群一半个体所需的剂量。常以LDo表示, 其单位有两种。一种是以供试昆虫个体所接受的药量为单位,如“g(药最)头(昆虫),另一 种是以供试昆虫单位体重所接受的药量为单位,如g(药量)名(昆虫)。 致死中浓度(Median lethal concentration),杀死供试昆虫种群一半个体所需的浓度。常以 LC0表示,单位为μg(有效成分质量数)mL(药液容积). 杀菌剂和除草剂晴力大小常以有效中浓度表示,其值越小,毒力越大, 有效中浓度(Median effective concentration),引起供试生物群体的半数产生某种药剂反应 的浓度。常以EC0表示,单位为mg(有效成分质量数)几(药液容积)或μg(有效成分质量 数)mL(药液容积)。 药效(Effectiveness of pesticide)是指某药剂在大田实际生产中对某种有害生物的防治效 果。表示药效的指标有三类:①施药防治前后有害生物种群数量的变化:②施药前后有害生物危 害程度的变化:③施药与不施药作物收获量变化。 毒力和药效都是药剂对有害生物作用强度的量度。一般来说,毒力是药效的基础,但毒力 并不等于药效,而且在某些情况下,一种农药的毒力强大并不一定药效就好。毒力是药剂本身 (纯品或原药)对供试生物作用的结果,一般是在室内相对严格控制的条件下采用比较精密的标 准化方法测定的结果,而药效则是在田间条件下施用某种农药制剂(除有效成分外,还有多种助 剂)对有害生物的防治效果。显然,除了药剂本身外,某些因素如制剂形态、加工方法、喷施方 法和质量,有害生物的生长发育阶段,特别是湿度、温度、光照、土壤等环境条件都对药效有显 著影响。 三、毒性与药害 (一)毒性 毒性(Toxicity)实际上就是农药对高等动物的毒力。常以大鼠通过经口、经皮、吸入等 方法给药测定农药的毒害程度,推测其对人、畜潜在的危险性。农药对高等动物的毒性通常分为 三类: L.急性毒性(Acute toxicity)指农药一次大剂量或24h内多次小剂量对供试动物 (如大鼠)作用的性质和程度。经口毒性和经皮毒性均以致死中量D表示,单位为g/kg,而 吸入毒性则以致死中浓度LCm表示,单位为gL或g/,显然,某种农药的LD值或LC值越 小,则这种农药的毒性越大。我国目前规定的农药急性毒性分级暂行标准如表1-1所示。 表1-1中国农药急性毒性分级标淮 …2…

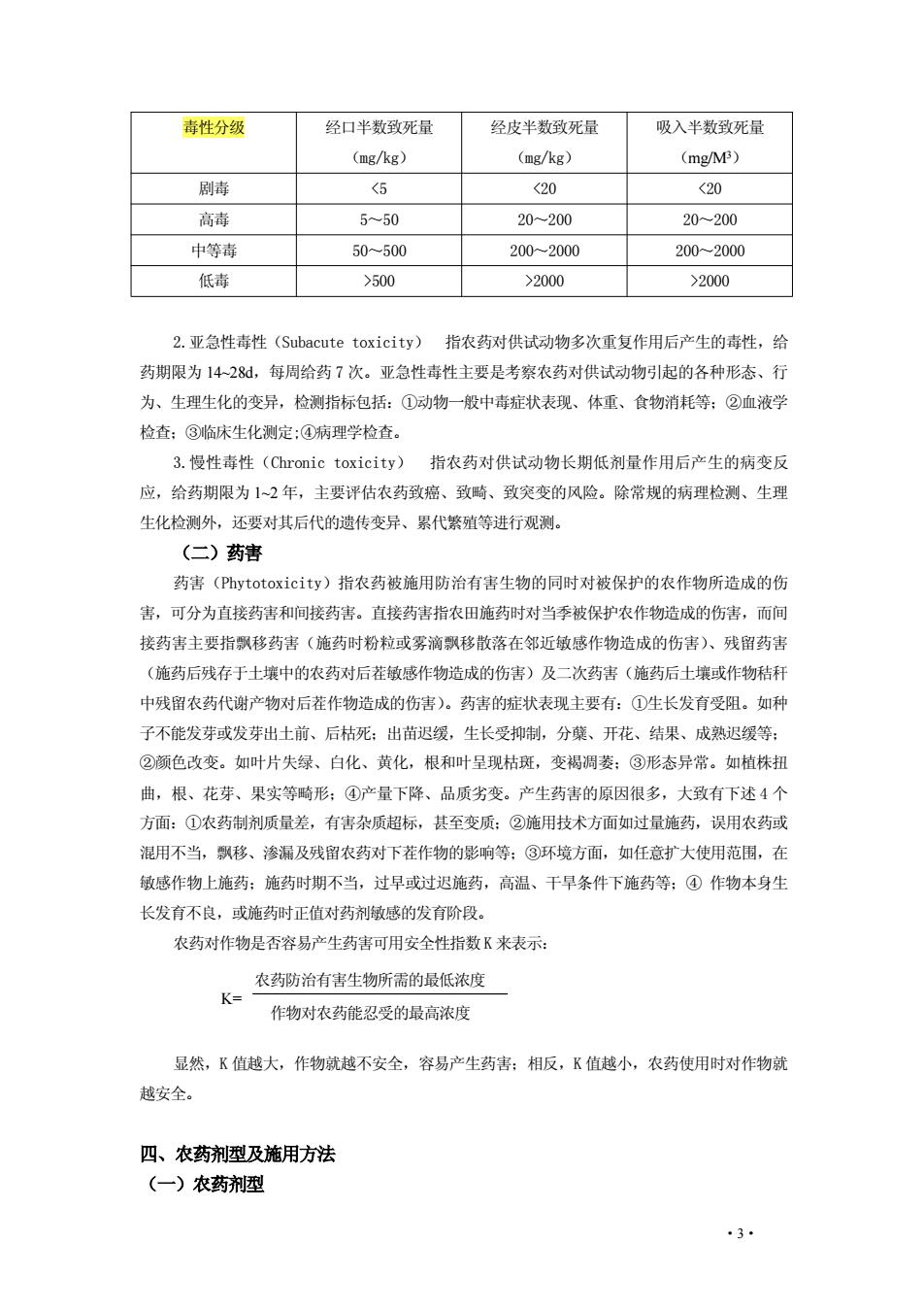

·2· 行为、影响昆虫的生长发育而控制其危害的药剂,如昆虫拒食剂、诱引剂、驱避剂或昆虫生长调 节剂等。 二、毒力与药效 毒力(Toxicity)是指在一定条件下某种农药对某种供试有害生物作用的性质和程度,即内 在的毒杀能力。杀虫剂毒力大小常以致死中量、致死中浓度表示,其值越小,毒力越大。 致死中量(Median lethal dose),杀死供试昆虫种群一半个体所需的剂量。常以 LD50表示, 其单位有两种。一种是以供试昆虫个体所接受的药量为单位,如μg(药量)/头(昆虫),另一 种是以供试昆虫单位体重所接受的药量为单位,如μg(药量)/g(昆虫)。 致死中浓度(Median lethal concentration),杀死供试昆虫种群一半个体所需的浓度。常以 LC50表示,单位为μg(有效成分质量数)/mL(药液容积)。 杀菌剂和除草剂毒力大小常以有效中浓度表示,其值越小,毒力越大。 有效中浓度(Median effective concentration),引起供试生物群体的半数产生某种药剂反应 的浓度。常以 EC50表示,单位为 mg(有效成分质量数)/L(药液容积)或μg(有效成分质量 数)/mL(药液容积)。 药效(Effectiveness of pesticide)是指某药剂在大田实际生产中对某种有害生物的防治效 果。表示药效的指标有三类:①施药防治前后有害生物种群数量的变化;②施药前后有害生物危 害程度的变化;③施药与不施药作物收获量变化。 毒力和药效都是药剂对有害生物作用强度的量度。一般来说,毒力是药效的基础,但毒力 并不等于药效,而且在某些情况下,一种农药的毒力强大并不一定药效就好。毒力是药剂本身 (纯品或原药)对供试生物作用的结果,一般是在室内相对严格控制的条件下采用比较精密的标 准化方法测定的结果,而药效则是在田间条件下施用某种农药制剂(除有效成分外,还有多种助 剂)对有害生物的防治效果。显然,除了药剂本身外,某些因素如制剂形态、加工方法、喷施方 法和质量,有害生物的生长发育阶段,特别是湿度、温度、光照、土壤等环境条件都对药效有显 著影响。 三、毒性与药害 (一)毒性 毒性(Toxicity)实际上就是农药对高等动物的毒力。常以大鼠通过经口、经皮、吸入等 方法给药测定农药的毒害程度,推测其对人、畜潜在的危险性。农药对高等动物的毒性通常分为 三类: 1.急性毒性(Acute toxicity) 指农药一次大剂量或 24h 内多次小剂量对供试动物 (如大鼠)作用的性质和程度。经口毒性和经皮毒性均以致死中量 LD50表示,单位为 mg/kg,而 吸入毒性则以致死中浓度 LC50表示,单位为 mg/L 或 mg/m3,显然,某种农药的 LD50值或 LC50值越 小,则这种农药的毒性越大。我国目前规定的农药急性毒性分级暂行标准如表 1-1 所示。 表 1-1 中国农药急性毒性分级标准

毒性分级 经口半数致死量 经皮半数致死量 吸入半数致死量 (mg/kg) (mg/kg) (mg/MP) 剧毒 6 20 500 >2000 >2000 2.亚急性毒性(Subacute toxicity)指农药对供试动物多次重复作用后产生的毒性,给 药期限为1428d,每周给药7次。亚急性毒性主要是考察农药对供试动物引起的各种形态、行 为、生理生化的变异,检测指标包括:①动物一般中毒症状表现、体重、食物消耗等:②血液学 检查:③临床生化测定:④病理学检查。 3.慢性毒性(Chronic toxicity)指农药对供试动物长期低剂量作用后产生的病变反 应,给药期限为1~2年,主要评估农药致癌、致畸、致突变的风险。除常规的病理检测、生理 生化检测外,还要对其后代的遗传变异、累代繁殖等进行观测。 (二)药害 药害(Phytotoxicity)指农药被施用防治有害生物的同时对被保护的农作物所造成的伤 害,可分为直接药害和间接药害。直接药害指农田施药时对当季被保护农作物造成的伤害,而间 接药害主要指飘移药害(施药时粉粒或雾滴飘移散落在邻近敏感作物造成的伤害)、残留药害 (施药后残存于士壤中的农药对后茬敏感作物造成的伤害)及二次药害(施药后士壤或作物秸利 中残留农药代谢产物对后茬作物造成的伤害)。药害的症状表现主要有:①生长发有受阻。如种 子不能发芽或发芽出士前、后枯死:出苗迟缓,生长受抑制,分蘖、开花、结果、成熟迟缓等: ②颜色改变。如叶片失绿、白化、黄化,根和叶呈现枯斑,变褐调娄:③形态异常。如植株扭 曲,根、花芽、果实等畸形:④产量下降、品质劣变。产生药害的原因很多,大致有下述4个 方面:①浓药制剂质量差,有害杂质超标,甚至变质:②施用技术方面如过量施药,误用农药或 混用不当,飘移、渗漏及残留农药对下茬作物的影响等:③环境方面,如任意扩大使用范围,在 敏感作物上施药:施药时期不当,过早或过迟施药,高温、干早条件下施药等;④作物本身生 长发有不良,或施药时正值对药剂敏感的发有阶段。 农药对作物是否容易产生药害可用安全性指数K来表示: K。农药防浴有害生物所需的最低浓度 作物对农药能忍受的最高浓度 显然,K值越大,作物就越不安全,容易产生药害:相反,K值越小,农药使用时对作物就 越安全 四、农药剂型及施用方法 (一)农药剂型 ·3

·3· 毒性分级 经口半数致死量 (mg/kg) 经皮半数致死量 (mg/kg) 吸入半数致死量 (mg/M3) 剧毒 500 >2000 >2000 2.亚急性毒性(Subacute toxicity) 指农药对供试动物多次重复作用后产生的毒性,给 药期限为 14~28d,每周给药 7 次。亚急性毒性主要是考察农药对供试动物引起的各种形态、行 为、生理生化的变异,检测指标包括:①动物一般中毒症状表现、体重、食物消耗等;②血液学 检查;③临床生化测定;④病理学检查。 3.慢性毒性(Chronic toxicity) 指农药对供试动物长期低剂量作用后产生的病变反 应,给药期限为 1~2 年,主要评估农药致癌、致畸、致突变的风险。除常规的病理检测、生理 生化检测外,还要对其后代的遗传变异、累代繁殖等进行观测。 (二)药害 药害(Phytotoxicity)指农药被施用防治有害生物的同时对被保护的农作物所造成的伤 害,可分为直接药害和间接药害。直接药害指农田施药时对当季被保护农作物造成的伤害,而间 接药害主要指飘移药害(施药时粉粒或雾滴飘移散落在邻近敏感作物造成的伤害)、残留药害 (施药后残存于土壤中的农药对后茬敏感作物造成的伤害)及二次药害(施药后土壤或作物秸秆 中残留农药代谢产物对后茬作物造成的伤害)。药害的症状表现主要有:①生长发育受阻。如种 子不能发芽或发芽出土前、后枯死;出苗迟缓,生长受抑制,分蘖、开花、结果、成熟迟缓等; ②颜色改变。如叶片失绿、白化、黄化,根和叶呈现枯斑,变褐凋萎;③形态异常。如植株扭 曲,根、花芽、果实等畸形;④产量下降、品质劣变。产生药害的原因很多,大致有下述 4 个 方面:①农药制剂质量差,有害杂质超标,甚至变质;②施用技术方面如过量施药,误用农药或 混用不当,飘移、渗漏及残留农药对下茬作物的影响等;③环境方面,如任意扩大使用范围,在 敏感作物上施药;施药时期不当,过早或过迟施药,高温、干旱条件下施药等;④ 作物本身生 长发育不良,或施药时正值对药剂敏感的发育阶段。 农药对作物是否容易产生药害可用安全性指数 K 来表示: 显然,K 值越大,作物就越不安全,容易产生药害;相反,K 值越小,农药使用时对作物就 越安全。 四、农药剂型及施用方法 (一)农药剂型 K= 农药防治有害生物所需的最低浓度 作物对农药能忍受的最高浓度

农药厂生产的绝大多数原药不经加工都不能直接在农作物上使用。因为在每公顷面积上农 药有效成分用量很少,往往只有几百克,几十克,甚至不足10克。如果不加以稀释,就无法将 如此少的农药均匀撒布到如此大的面积上,因而不能充分发挥农药的作用。使用农药时,还要求 它附着在作物上或虫体上、杂草上,所以还必须加入一些其他辅助材料,以改善其湿涧、粘者性 能。此外,通过农药加工还可以延长农药的残效期或将高毒的农药加工成安全的使用剂型。总 之,为了安全、经济、有效地使用农药,必须将原药加工成合适的制剂。一种农药制剂名称通常 包括3个部分,即有效成分含最、农药名称和剂型,如2.5%溴氰菊酯乳油、50%速克灵可湿性粉 剂、2.5%百南清烟剂等。剂型实际上是制剂的一种形态特征,主要有下述儿种: (I)粉剂(Dustable powder,DP)粉剂通常由原药和填料(或载体)及少量其它助剂 (如分散剂、抗分解剂等)经混合粉碎至一定细度而成。粉剂中有效成分含量通常在10%以下, 般不需稀释直接喷粉施药,亦可供拌种、配制毒饵或毒土等使用。 (2)可湿性粉剂(Wettable powder,P)这是一种易被水湿润且能在水中悬浮分散的 粉状物,通常由原药、填料(或载体)、润湿剂、分散剂及其它助剂经混合粉碎至一定细度而成。 可湿性粉剂一般以水稀释至一定浓度后喷雾施药,其有效成分含量通常在10%一50%,亦有高达 80%以上的品种。 (3)可溶性粉剂(Soluble powder,SP)是由可溶于水的原药、填料、湿展剂及其它助剂 组成的粉状剂型。可溶性粉剂可直接加水稀释后喷雾施药,有效成分含量通常在50%以上,有的 高达90%。 (4)粒剂(granule)由原药、载体及其它助剂经混合、造粒而成的松散颗粒状剂型。 一般供直接施药,其有效成分含量通常在1%一20%。 (5)水分散性粒剂(Water dispersible granule,DG或WG)由原药、填料或载体 润湿剂、分散剂、稳定剂、粘着剂及其它助剂组成。水分散性粒剂使用时将其加入水中,制剂很 快崩解、分散,形成悬浮液,稀释至一定浓度后喷施,其有效成分含量通常在70%以上。 (6)乳油(Emulsifiable concentrate,.EC)是将原药、乳化剂及其它助剂溶于有机溶剂 中形成的均相透明溶液。其有效成分含量通常在20%~50%之间,但亦有低至1%,高至90%的品 种。加水稀释后形成稳定的乳状液体,供喷雾使用。 (7)水乳剂(Emulsion in water)和微乳剂(Microemulsion,E)这两种剂型均由以难 溶于水的原药、乳化剂、分散剂、稳定剂、防陈剂及水为原料,经匀化工艺而成,一般不用或用 少量有机溶剂。浓乳剂的拉径多数在0.5~一1m之间,外观是乳白色,是热力学不稳定体系,而 微乳剂的粒径多在0.01~01m之间,外观呈透明的均相液,是热力学稳定体系。水乳剂的有效 成分通常在20~50%之间,微乳剂的有效成分含量通常在5~50%之间,加水稀释成一定浓度后伊 喷雾用。 (8)水悬浮剂(Aqueous suspension concentrate,.SC)将不溶于水的固体原药、湿润 剂、分散剂、增稠剂、抗冻剂及其它助剂经加水研磨分散在水中的可流动剂型。其有效成分含量 通常在40%~60%左右,使用时加水稀释至一定浓度的悬浊液,供喷雾。 (9)油剂(0i1so1 ution,0S)是农药的油溶液剂,有些品种含有助溶剂或稳定剂。油 …4

·4· 农药厂生产的绝大多数原药不经加工都不能直接在农作物上使用。因为在每公顷面积上农 药有效成分用量很少,往往只有几百克,几十克,甚至不足 10 克。如果不加以稀释,就无法将 如此少的农药均匀撒布到如此大的面积上,因而不能充分发挥农药的作用。使用农药时,还要求 它附着在作物上或虫体上、杂草上,所以还必须加入一些其他辅助材料,以改善其湿润、粘着性 能。此外,通过农药加工还可以延长农药的残效期或将高毒的农药加工成安全的使用剂型。总 之,为了安全、经济、有效地使用农药,必须将原药加工成合适的制剂。一种农药制剂名称通常 包括 3 个部分,即有效成分含量、农药名称和剂型,如 2.5%溴氰菊酯乳油、50%速克灵可湿性粉 剂、2.5%百菌清烟剂等。剂型实际上是制剂的一种形态特征,主要有下述几种: (1)粉剂(Dustable powder, DP) 粉剂通常由原药和填料(或载体)及少量其它助剂 (如分散剂、抗分解剂等)经混合粉碎至一定细度而成。粉剂中有效成分含量通常在 10%以下, 一般不需稀释直接喷粉施药,亦可供拌种、配制毒饵或毒土等使用。 (2)可湿性粉剂(Wettable powder,WP) 这是一种易被水湿润且能在水中悬浮分散的 粉状物,通常由原药、填料(或载体)、润湿剂、分散剂及其它助剂经混合粉碎至一定细度而成。 可湿性粉剂一般以水稀释至一定浓度后喷雾施药,其有效成分含量通常在 10%~50%,亦有高达 80%以上的品种。 (3)可溶性粉剂(Soluble powder,SP)是由可溶于水的原药、填料、湿展剂及其它助剂 组成的粉状剂型。可溶性粉剂可直接加水稀释后喷雾施药,有效成分含量通常在 50%以上,有的 高达 90%。 (4)粒剂(granule) 由原药、载体及其它助剂经混合、造粒而成的松散颗粒状剂型。 一般供直接施药,其有效成分含量通常在 1%~20%。 (5)水分散性粒剂(Water dispersible granule,WDG 或 WG) 由原药、填料或载体、 润湿剂、分散剂、稳定剂、粘着剂及其它助剂组成。水分散性粒剂使用时将其加入水中,制剂很 快崩解、分散,形成悬浮液,稀释至一定浓度后喷施,其有效成分含量通常在 70%以上。 (6)乳油(Emulsifiable concentrate,EC)是将原药、乳化剂及其它助剂溶于有机溶剂 中形成的均相透明溶液。其有效成分含量通常在 20%~50%之间,但亦有低至 1%,高至 90%的品 种。加水稀释后形成稳定的乳状液体,供喷雾使用。 (7)水乳剂(Emulsion in water)和微乳剂(Microemulsion,ME) 这两种剂型均由以难 溶于水的原药、乳化剂、分散剂、稳定剂、防冻剂及水为原料,经匀化工艺而成,一般不用或用 少量有机溶剂。浓乳剂的粒径多数在 0.5~1μm 之间,外观是乳白色,是热力学不稳定体系,而 微乳剂的粒径多在 0.01~0.1μm 之间,外观呈透明的均相液,是热力学稳定体系。水乳剂的有效 成分通常在 20~50%之间,微乳剂的有效成分含量通常在 5~50%之间,加水稀释成一定浓度后供 喷雾用。 (8)水悬浮剂(Aqueous suspension concentrate, SC) 将不溶于水的固体原药、湿润 剂、分散剂、增稠剂、抗冻剂及其它助剂经加水研磨分散在水中的可流动剂型。其有效成分含量 通常在 40%~60%左右,使用时加水稀释至一定浓度的悬浊液,供喷雾。 (9)油剂(Oil solution,OS) 是农药的油溶液剂,有些品种含有助溶剂或稳定剂。油

剂的有效成分含量一般为20~50%,使用时不需稀释以超低容量喷雾机具喷雾 (I0)烟剂(Smoke generator)烟剂是由原药、燃料、助燃剂、阻燃剂等按一定比例混 合加工成粉状物或饼状物。点燃后无明火,农药受热气化后可在空气中凝结成微细顾粒(烟)。 (Il)种衣剂(Seed dressing agent)种衣剂是在悬浮剂、可湿性粉剂、乳油等剂型的基础 上,加入一定量的粘合剂、成膜剂而形成的一种特殊剂型。用种衣剂处理种子后,即在种子表面 形成一层牢周的药膜。 (12)缓释剂(Controlled release formlation,CRF)可以控制农药有效成分从制剂中 缓慢释放的农药剂型。使用较多的是微胶囊剂(Miocrocapsule formlation),将液态或固态农 药包被在粒径30一50μm的胶囊中,使用时农药通过囊壁缓慢释放出来发挥生物效应。 此外,还有水剂、气雾剂、涂抹剂、毒饵、糊剂、音剂等剂型。 (二)农药施用方法 农药使用技术的目标是使农药最大限度地击中靶标生物而对非靶标生物及环境的影响最 小,而具体的施药方法则陬决于农药特性、剂型特点、防治对象的生物学特性及对环境条件的全 面了解和综合分析。 农药施用方法可分为地面施药法和航空施药法。 地面施药法最常见的是喷雾法和喷粉法。 (1)喷雾法(Spraying)是利用喷雾机具将农药制剂的稀释液雾化并分散到空气中,形成 液气分散体系的施药方法。除油剂可直接作超低容量喷洒外,乳油、可湿性粉剂、微乳剂、浓乳 剂、微胶囊剂等均需以水稀释至一定浓度用喷雾机具喷酒。 (2)喷粉法(Dusting)是利用喷粉机具产生的风力将农药制剂吹散后沉积到作物上的施药 方法。适合喷粉的只有粉剂这一种剂型。 此外,还有熏蒸法、毒饵法、并种法、种苗浸渍法、撒施法、烟雾法及树干注射法等。 航空喷雾法即利用飞机将农药制剂从空中均匀喷酒在目标区域的施药方法。航空施药的最 大优点是作业效率高,适合大面积单一作物、果园、草原、森林病虫害的防治,最明显的缺点是 对非靶标生物的杀伤及对环境污染的风险比较大。 五、残留与残 农药残留(Pesticide residue)指大田施用农药防治病、虫、草等有害生物后一个时期内 没有分解解毒而残存于收获物、土壤、水源、大气中的那部分农药及其有毒衍生物。 农药残毒(Residual toxicity),即农药残留毒性指食物或环境中残留农药对人类的毒 害,尤其是慢性毒性引起的毒害。目前人们特别关心的是“三致”,即致癌(残留农药引起的恶 性肿瘤)、致畸(残留农药对胚胎发育的影响)和致突变(残留农药对染色体性状和数量的影 响)。农药残毒有如下两个特点: 因其是一种慢性毒性引起的毒害,潜伏期往往很长,因而不易察觉,而一旦发现则难以治 ·5

·5· 剂的有效成分含量一般为 20~50%,使用时不需稀释以超低容量喷雾机具喷雾。 (10)烟剂(Smoke generator) 烟剂是由原药、燃料、助燃剂、阻燃剂等按一定比例混 合加工成粉状物或饼状物。点燃后无明火,农药受热气化后可在空气中凝结成微细颗粒(烟)。 (11)种衣剂(Seed dressing agent)种衣剂是在悬浮剂、可湿性粉剂、乳油等剂型的基础 上,加入一定量的粘合剂、成膜剂而形成的一种特殊剂型。用种衣剂处理种子后,即在种子表面 形成一层牢固的药膜。 (12)缓释剂(Controlled release formulation,CRF) 可以控制农药有效成分从制剂中 缓慢释放的农药剂型。使用较多的是微胶囊剂(Miocrocapsule formulation),将液态或固态农 药包被在粒径 30~50μm 的胶囊中,使用时农药通过囊壁缓慢释放出来发挥生物效应。 此外,还有水剂、气雾剂、涂抹剂、毒饵、糊剂、膏剂等剂型。 (二)农药施用方法 农药使用技术的目标是使农药最大限度地击中靶标生物而对非靶标生物及环境的影响最 小,而具体的施药方法则取决于农药特性、剂型特点、防治对象的生物学特性及对环境条件的全 面了解和综合分析。 农药施用方法可分为地面施药法和航空施药法。 地面施药法最常见的是喷雾法和喷粉法。 (1)喷雾法(Spraying)是利用喷雾机具将农药制剂的稀释液雾化并分散到空气中,形成 液气分散体系的施药方法。除油剂可直接作超低容量喷洒外,乳油、可湿性粉剂、微乳剂、浓乳 剂、微胶囊剂等均需以水稀释至一定浓度用喷雾机具喷洒。 (2)喷粉法(Dusting)是利用喷粉机具产生的风力将农药制剂吹散后沉积到作物上的施药 方法。适合喷粉的只有粉剂这一种剂型。 此外,还有熏蒸法、毒饵法、拌种法、种苗浸渍法、撒施法、烟雾法及树干注射法等。 航空喷雾法即利用飞机将农药制剂从空中均匀喷洒在目标区域的施药方法。航空施药的最 大优点是作业效率高,适合大面积单一作物、果园、草原、森林病虫害的防治,最明显的缺点是 对非靶标生物的杀伤及对环境污染的风险比较大。 五、残留与残毒 农药残留(Pesticide residue)指大田施用农药防治病、虫、草等有害生物后一个时期内 没有分解解毒而残存于收获物、土壤、水源、大气中的那部分农药及其有毒衍生物。 农药残毒(Residual toxicity),即农药残留毒性指食物或环境中残留农药对人类的毒 害,尤其是慢性毒性引起的毒害。目前人们特别关心的是“三致”,即致癌(残留农药引起的恶 性肿瘤)、致畸(残留农药对胚胎发育的影响)和致突变(残留农药对染色体性状和数量的影 响)。农药残毒有如下两个特点: 因其是一种慢性毒性引起的毒害,潜伏期往往很长,因而不易察觉,而一旦发现则难以治 疗

危害面广。这和急性中毒不同,急性中毒往往是少数人,而残留中毒往往是一个广泛地区 的大名数人。 作物与食品中残留农药主要来自下述三个方面: ①来自农药对农作物的直接污染 农药在田间喷酒后,部分农药就残留在作物上,可能 粘附在农作物体表,也可能渗透进植物组织表皮层或内部,还可能被作物吸收传导而遍布植物各 部分。这部分农药虽然受到外界环境的影响或植物体内酶系的作用而逐渐降解,但因农药本身稳 定性的差异及作物种类的不同,这种降解或快或慢,于是农作物收获时就或多或少地带有农药残 ②来自对污染环境中农药的吸收田间施药时,大部分农药散落于农田,其中一部分就 残存于士壤,另一部分被雨水冲刷至江河湖泊,污染环境。在被污染的士壤中种植农作物或用被 污染的水灌溉,残留农药即被吸收进农作物体内。 ③来自生物富集及食物链生物富集是指生物体从其周围环境中不断吸收低浓度农药, 并逐渐在其体内积累的能力,食物链则指动物取食含有残留农药的作物或生物后,使残留农药在 生物之间啭移的现象。一般肉类、乳品中含有的农药残留主要是备、贪取食被残留农药污染的饲 料而造成的在其体内的积累。水产品中的残留农药主要是被农药污染的水质经水生生物富集,而 鱼类等再取食这些生物,残留农药即转入鱼、虾等水产品中。 六、有害生物抗药性 所谓抗药性(Resistance)是指在同一地区连续使用同一种农药而引起有害生物对药剂抵 抗力提高(即敏感度下降)的现象。需要指出的是,这里所说的抗药性是药剂本身作用的结果, 是药剂不断淘汰敏感个体,保留相对不敏感个体逐渐发展起来的有害生物种群,应和“自然耐药 性”区别开米。所谓自然耐药性是指有害生物因不同的生长发育阶段、不同生理状态及环境条件 的变化而对药剂产生敏感度下降的现象,和施用农药本身无直接关系。 有害生物抗药性的产生,其原因是多方面的,而有害生物不同,产生抗药性的机理亦不尽 相同。 就害虫对杀虫剂的抗药性而言,其产生抗药性的机理包括3个方面:①解毒代谢能力增 强。昆虫体内存在多种解毒酶系,特别是微粒体多功能氧化酶系代谢活性增加是其对杀虫剂产生 抗药性的主要机理。②靶标部位敏感性下降。昆虫体内杀虫剂作用的粑标部位如有机磷类杀虫 剂作用靶标乙酰胆碱酯酶(ACE)发生变构,拟除虫菊酯类杀虫剂作用配标钠通道的改变是昆虫 对这两类杀虫剂产生抗性的机理之一。③穿透速率的降低。杀虫剂穿透昆虫表皮速率的降低也 是昆虫产生抗性的机理之一。 病原对杀闲剂产生抗药性的机理主要是靶标基因突变而导致杀剂和作用位点亲和性下 降。一般来说,基因过量表达导致的解毒代谢作用加强并不是病原菌产生抗药性的重要机理。 杂草对除草剂产生抗药性的机理则主要是除草剂作用位点产生突变,靶标敏感性降低以及 杂草中解毒代谢能力加强, 科学用药、合理用药是延缓有害生物对农药产生抗药性的基本策略。其主要措施包括:① 6…

·6· 危害面广。这和急性中毒不同,急性中毒往往是少数人,而残留中毒往往是一个广泛地区 的大多数人。 作物与食品中残留农药主要来自下述三个方面: ① 来自农药对农作物的直接污染 农药在田间喷洒后,部分农药就残留在作物上,可能 粘附在农作物体表,也可能渗透进植物组织表皮层或内部,还可能被作物吸收传导而遍布植物各 部分。这部分农药虽然受到外界环境的影响或植物体内酶系的作用而逐渐降解,但因农药本身稳 定性的差异及作物种类的不同,这种降解或快或慢,于是农作物收获时就或多或少地带有农药残 留。 ② 来自对污染环境中农药的吸收 田间施药时,大部分农药散落于农田,其中一部分就 残存于土壤,另一部分被雨水冲刷至江河湖泊,污染环境。在被污染的土壤中种植农作物或用被 污染的水灌溉,残留农药即被吸收进农作物体内。 ③ 来自生物富集及食物链 生物富集是指生物体从其周围环境中不断吸收低浓度农药, 并逐渐在其体内积累的能力。食物链则指动物取食含有残留农药的作物或生物后,使残留农药在 生物之间转移的现象。一般肉类、乳品中含有的农药残留主要是畜、禽取食被残留农药污染的饲 料而造成的在其体内的积累。水产品中的残留农药主要是被农药污染的水质经水生生物富集,而 鱼类等再取食这些生物,残留农药即转入鱼、虾等水产品中。 六、有害生物抗药性 所谓抗药性(Resistance)是指在同一地区连续使用同一种农药而引起有害生物对药剂抵 抗力提高(即敏感度下降)的现象。需要指出的是,这里所说的抗药性是药剂本身作用的结果, 是药剂不断淘汰敏感个体,保留相对不敏感个体逐渐发展起来的有害生物种群,应和“自然耐药 性”区别开来。所谓自然耐药性是指有害生物因不同的生长发育阶段、不同生理状态及环境条件 的变化而对药剂产生敏感度下降的现象,和施用农药本身无直接关系。 有害生物抗药性的产生,其原因是多方面的,而有害生物不同,产生抗药性的机理亦不尽 相同。 就害虫对杀虫剂的抗药性而言,其产生抗药性的机理包括 3 个方面:① 解毒代谢能力增 强。昆虫体内存在多种解毒酶系,特别是微粒体多功能氧化酶系代谢活性增加是其对杀虫剂产生 抗药性的主要机理。② 靶标部位敏感性下降。昆虫体内杀虫剂作用的靶标部位如有机磷类杀虫 剂作用靶标乙酰胆碱酯酶(AChE)发生变构,拟除虫菊酯类杀虫剂作用靶标钠通道的改变是昆虫 对这两类杀虫剂产生抗性的机理之一。③ 穿透速率的降低。杀虫剂穿透昆虫表皮速率的降低也 是昆虫产生抗性的机理之一。 病原菌对杀菌剂产生抗药性的机理主要是靶标基因突变而导致杀菌剂和作用位点亲和性下 降。一般来说,基因过量表达导致的解毒代谢作用加强并不是病原菌产生抗药性的重要机理。 杂草对除草剂产生抗药性的机理则主要是除草剂作用位点产生突变,靶标敏感性降低以及 杂草中解毒代谢能力加强。 科学用药、合理用药是延缓有害生物对农药产生抗药性的基本策略。其主要措施包括:①

尽量采用非化学防治的办法,不到万不得己已不使用农药。即使施用农药,在保证防治效果的前提 下尽量采用低浓度、低剂最。减少施药次数和施药量。提倡局部施药,尤其是杀虫剂,只在害虫 为害、达到防治指标的区域施药。②选择不同作用机理的农药交替轮换施用,避免长期单一使 用一种或几种作用机理相同的农药。③农药的合理混用,特别是具有不同作用机理和明显产生 增效作用的农药混用是征缓抗性的有效措施之一。 第二节农药发展简史 尽管人类利用天然矿物和植物防治农业病虫害的历史可以追溯到3000年前的古希腊古罗马 时期,但农药作为商品规模化生产、流通和使用却始于19世纪中叶。100多年来,农药的发展 可大致分为下述3个历史阶段: 一、无机及天然产物农药阶段(19世纪中叶-20世纪中叶) 这一阶段的农药主要是以矿物和植物为原料生产的无机农药和天然产物农药。世界著名的 三大杀虫植物除虫菊、鱼藤和烟草的强大杀虫作用虽然早已被确认,但真正将除虫菊花粉、鱼藤 根粉及烟草碱作为农药商品化生产及销售则始于19世纪中期。在这一阶段作为商品生产和应用 的无机农药主要有杀虫剂亚砷酸钠、碑酸铅、巴黎绿(杀虫活性成分为亚砷酸铜)、氣硅酸钙、 冰晶石(主要成分为氟铝酸钠)及硫磺等。杀菌剂主要有硫磺粉、石硫合剂、波尔多液、硫酸 铜。除草剂侧主要有亚碑酸钠、氯酸钠、氟化钠及硝酸铜等。这一阶段的农药有下述特点: 1.其原料大多数是天然的植物或矿物,经过简单的反应或加工而成。剂型单一,主要是粉 剂或可湿性粉剂。 2。作用方式单一,杀虫杀南谱较窄。无机杀虫剂如碑制剂、氟制剂等由于难以穿透昆虫表 皮,一般不表现触杀作用,只有胃毒作用,因此只适用于防治咀嚼式口器害虫,而三大植物杀虫 剂大多以粉剂供应,有效成分含量低,主要用来防治个体较小的蚜、螨等。无机杀菌剂如硫制 剂、铜制剂均为保护性杀茵剂,而无治疗作用,病原菌入侵之前使用有效,而且前者主要用于防 治锈病、白粉病等,后者主要用于防治藻菌纲病害如早(晚)疫病等。无机除草剂大多为灭生性 的,本身没有选择性。 3.活性低,使用量大。这一阶段的农药无论是植物杀虫剂还是其它无机农药,其对有害生 物的毒力均较小,因而要达到预期的防治效果就必须使用大剂量,其制剂的用量通常都在每公顷 几公斤至几十公斤之间。 4.对非靶标生物的危害相对较小。三大植物杀虫剂对哺乳动物的急性毒性,特别是经皮毒 性较低,因而对人、畜比较安全。无机农药中,尽管碑制剂的经口毒性很高,但经皮毒性很低, 因而在使用中除误食外,对哺乳动物仍比较安全。无机农药一般都不具备触杀活性,所以对许多 害虫的天敌等非靶标生物相对安全。但是由于无机农药特别是砷制剂等,其有毒元素并不分解消 失,因而其残留及残毒却是一个突出的问题,为此,英国政府于193年第一次制定了食物中砷 的残留标准(1.43g·kg)。 7

·7· 尽量采用非化学防治的办法,不到万不得已不使用农药。即使施用农药,在保证防治效果的前提 下尽量采用低浓度、低剂量。减少施药次数和施药量。提倡局部施药,尤其是杀虫剂,只在害虫 为害、达到防治指标的区域施药。② 选择不同作用机理的农药交替轮换施用,避免长期单一使 用一种或几种作用机理相同的农药。③ 农药的合理混用,特别是具有不同作用机理和明显产生 增效作用的农药混用是延缓抗性的有效措施之一。 第二节 农药发展简史 尽管人类利用天然矿物和植物防治农业病虫害的历史可以追朔到 3000 年前的古希腊古罗马 时期,但农药作为商品规模化生产、流通和使用却始于 19 世纪中叶。100 多年来,农药的发展 可大致分为下述 3 个历史阶段: 一、无机及天然产物农药阶段(19 世纪中叶~20 世纪中叶) 这一阶段的农药主要是以矿物和植物为原料生产的无机农药和天然产物农药。世界著名的 三大杀虫植物除虫菊、鱼藤和烟草的强大杀虫作用虽然早已被确认,但真正将除虫菊花粉、鱼藤 根粉及烟草碱作为农药商品化生产及销售则始于 19 世纪中期。在这一阶段作为商品生产和应用 的无机农药主要有杀虫剂亚砷酸钠、砷酸铅、巴黎绿(杀虫活性成分为亚砷酸铜)、氟硅酸钙、 冰晶石(主要成分为氟铝酸钠)及硫磺等。杀菌剂主要有硫磺粉、石硫合剂、波尔多液、硫酸 铜。除草剂则主要有亚砷酸钠、氯酸钠、氟化钠及硝酸铜等。这一阶段的农药有下述特点: 1. 其原料大多数是天然的植物或矿物,经过简单的反应或加工而成。剂型单一,主要是粉 剂或可湿性粉剂。 2. 作用方式单一,杀虫杀菌谱较窄。无机杀虫剂如砷制剂、氟制剂等由于难以穿透昆虫表 皮,一般不表现触杀作用,只有胃毒作用,因此只适用于防治咀嚼式口器害虫,而三大植物杀虫 剂大多以粉剂供应,有效成分含量低,主要用来防治个体较小的蚜、螨等。无机杀菌剂如硫制 剂、铜制剂均为保护性杀菌剂,而无治疗作用,病原菌入侵之前使用有效,而且前者主要用于防 治锈病、白粉病等,后者主要用于防治藻菌纲病害如早(晚)疫病等。无机除草剂大多为灭生性 的,本身没有选择性。 3. 活性低,使用量大。这一阶段的农药无论是植物杀虫剂还是其它无机农药,其对有害生 物的毒力均较小,因而要达到预期的防治效果就必须使用大剂量,其制剂的用量通常都在每公顷 几公斤至几十公斤之间。 4. 对非靶标生物的危害相对较小。三大植物杀虫剂对哺乳动物的急性毒性,特别是经皮毒 性较低,因而对人、畜比较安全。无机农药中,尽管砷制剂的经口毒性很高,但经皮毒性很低, 因而在使用中除误食外,对哺乳动物仍比较安全。无机农药一般都不具备触杀活性,所以对许多 害虫的天敌等非靶标生物相对安全。但是由于无机农药特别是砷制剂等,其有毒元素并不分解消 失,因而其残留及残毒却是一个突出的问题,为此,英国政府于 1903 年第一次制定了食物中砷 的残留标准(1.43mg·kg-1)

二、近代有机合成农药阶段(1945年1975年前后) 二次世界大战结束后,有机氯杀虫剂DT和六六六在全世界范用内迅速广泛使用。自193 年第一个有机磷酸酯类杀虫剂进入市场后,内吸磷、甲拌磷、敌百虫、敌敌畏、久效酵、磷胺 二溴磷、对硫磷、甲基对硫磷、辛硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、乐果、杀螟硫磷、毒死埤、喹硫 磷、水胺硫磷、水杨硫磷、三唑磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷等一大批有机硫杀虫剂相继成功开发, 自1956年甲萘威真正商品化并广泛应用后,克百威、异丙威、残杀威、仲丁威、速灭威、涕灭 威、抗蚜威也相继投入商品化生产。至此,形成了以有机氯、有机磷和氨基甲酸为主的三大支 柱的杀虫剂市场。 在这一阶段,有机合成杀菌剂得以快速发展。继1930年开发福美锌、五氯硝基苯及1931 年开发福美双后,又先后开发出敌克松、代森铵、菱锈灵和氧化萎锈灵等有机硫杀茵剂:开发出 稻瘟净、异稻瘟净、敌瘟磷等有机磷杀菌剂:开发出灭菌丹、菌核利、异菌脲、腐霉利等羧酰亚 胺类杀菌剂:开发出硫菌灵、甲基硫菌灵、苯菌灵、噻菌灵及多菌灵等苯并咪唑类杀菌剂。至 1975年前后己逐渐形成以有机硫类、有机磷类、骏酰亚胺类及苯并咪唑类四大支柱的杀菌剂市 这一阶段涌现的除草剂品种繁多。继1942年相继开发出苯氧羧酸类除草剂2、4-D钠盐、 2、4D丁酯和2甲4氯后,又开发出豆科威、麦草畏等苯基羧酸类除草剂:除草醚、草枯醚等 二苯醚类除草剂:氟乐灵、除草通等二硝基苯胺类除草剂:甲草胺、敌稗、丁草胺、新燕灵等酰 胺类除草剂:敌草隆、绿麦隆、利谷隆等取代脲类除草剂:西玛津、莠去津、扑灭津、西草净、 扑草净等三氨苯类除草剂:茵达灭、燕麦畏、禾大壮、燕麦灵等硫代氨基甲酸播类除草剂及灭草 松、愿草酮、百草枯、燕麦枯等杂环类除草剂。 这一阶段农药的特点可概括为: 1.广谱。这一阶段的杀虫剂无论是有机氯、有机磷还是氨基甲酸酯类,其分子结构都具有 合理的亲水亲油平衡值,具有强大的触杀作用和胃毒作用,许多品种有内吸作用,少数还有熏蒸 作用,因而这些杀虫剂绝大多数都是广谱杀虫剂,其中许多品种还是杀虫杀螨剂。这一阶段的杀 菌剂,除具有保护作用外,许多品种,特别是有机磷类、苯并咪唑类以及菱锈灵和氧化菱锈灵等 都是内吸杀南剂,具有显著的治疗作用。许多品种,如代森锰锌、多菌灵、甲基硫菌灵等都是 谱杀菌剂。这一阶段的除草剂除二养酰类为触杀性除草剂外,其余均为内吸性除草剂,许多品利 既可作土壤处理,又可作茎叶处理。许多典型的除草剂,对多种禾本科杂草和阔叶杂草均可有效 防除 2.高效。这一阶段的农药,其生物活性与无机农药及天然产物农药阶段相比,至少提高了 一个数量级。如杀虫剂的田间有效用药量,有机磷类、氨基甲酸南类约为20-500g/证:有机 氯类约为1000-2000g/m:杀南剂田间有效用药量,保护性杀菌剂如代森锰锌等约为1500g/hm 左右,而苯并咪唑类则在300-500g/hm左右:除草剂的田间有效用量,苯氧羧酸类(2,4D-丁 酯)在400-600g/hm,二硝基苯胺类(氟乐灵)500-800gm,三氮苯类(扑草净)》 150-300g/hm. …8

·8· 二、近代有机合成农药阶段(1945 年~1975 年前后) 二次世界大战结束后,有机氯杀虫剂 DDT 和六六六在全世界范围内迅速广泛使用。自 1943 年第一个有机磷酸酯类杀虫剂进入市场后,内吸磷、甲拌磷、敌百虫、敌敌畏、久效磷、磷胺、 二溴磷、对硫磷、甲基对硫磷、辛硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、乐果、杀螟硫磷、毒死蜱、喹硫 磷、水胺硫磷、水杨硫磷、三唑磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷等一大批有机磷杀虫剂相继成功开发。 自 1956 年甲萘威真正商品化并广泛应用后,克百威、异丙威、残杀威、仲丁威、速灭威、涕灭 威、抗蚜威也相继投入商品化生产。至此,形成了以有机氯、有机磷和氨基甲酸酯为主的三大支 柱的杀虫剂市场。 在这一阶段,有机合成杀菌剂得以快速发展。继 1930 年开发福美锌、五氯硝基苯及 1931 年开发福美双后,又先后开发出敌克松、代森铵、萎锈灵和氧化萎锈灵等有机硫杀菌剂;开发出 稻瘟净、异稻瘟净、敌瘟磷等有机磷杀菌剂;开发出灭菌丹、菌核利、异菌脲、腐霉利等羧酰亚 胺类杀菌剂;开发出硫菌灵、甲基硫菌灵、苯菌灵、噻菌灵及多菌灵等苯并咪唑类杀菌剂。至 1975 年前后已逐渐形成以有机硫类、有机磷类、羧酰亚胺类及苯并咪唑类四大支柱的杀菌剂市 场。 这一阶段涌现的除草剂品种繁多。继 1942 年相继开发出苯氧羧酸类除草剂 2、4-D 钠盐、 2、4-D 丁酯和 2 甲 4 氯后,又开发出豆科威、麦草畏等苯基羧酸类除草剂;除草醚、草枯醚等 二苯醚类除草剂;氟乐灵、除草通等二硝基苯胺类除草剂;甲草胺、敌稗、丁草胺、新燕灵等酰 胺类除草剂;敌草隆、绿麦隆、利谷隆等取代脲类除草剂;西玛津、莠去津、扑灭津、西草净、 扑草净等三氮苯类除草剂;茵达灭、燕麦畏、禾大壮、燕麦灵等硫代氨基甲酸酯类除草剂及灭草 松、噁草酮、百草枯、燕麦枯等杂环类除草剂。 这一阶段农药的特点可概括为: 1. 广谱。这一阶段的杀虫剂无论是有机氯、有机磷还是氨基甲酸酯类,其分子结构都具有 合理的亲水亲油平衡值,具有强大的触杀作用和胃毒作用,许多品种有内吸作用,少数还有熏蒸 作用,因而这些杀虫剂绝大多数都是广谱杀虫剂,其中许多品种还是杀虫杀螨剂。这一阶段的杀 菌剂,除具有保护作用外,许多品种,特别是有机磷类、苯并咪唑类以及萎锈灵和氧化萎锈灵等 都是内吸杀菌剂,具有显著的治疗作用。许多品种,如代森锰锌、多菌灵、甲基硫菌灵等都是广 谱杀菌剂。这一阶段的除草剂除二苯醚类为触杀性除草剂外,其余均为内吸性除草剂,许多品种 既可作土壤处理,又可作茎叶处理。许多典型的除草剂,对多种禾本科杂草和阔叶杂草均可有效 防除。 2. 高效。这一阶段的农药,其生物活性与无机农药及天然产物农药阶段相比,至少提高了 一个数量级。如杀虫剂的田间有效用药量,有机磷类、氨基甲酸酯类约为 200~500g/hm2;有机 氯类约为 1000~2000g/hm2;杀菌剂田间有效用药量,保护性杀菌剂如代森锰锌等约为 1500g/hm2 左右,而苯并咪唑类则在 300~500g/hm2左右;除草剂的田间有效用量,苯氧羧酸类(2,4D-丁 酯)在 400~600g/hm2 ,二硝基苯胺类(氟乐灵)500~800g/hm2,三氮苯类(扑草净) 150~300g/hm2

3.高毒。这一阶段的农药尤其是杀虫剂,许多都是高毒品种,如有机磷酸酯类杀虫剂耳 胺磷、内吸磷、对硫磷、甲拌磷等,氨基甲酸类杀虫剂克百威、涕灭威等,这些杀虫剂不但对 人备极不安全,而且对害虫天敌、贪鸟、角类等非靶标生物也不安全。 4.化学性质稳定,容易产生残留残毒,污染环境。有机氯杀虫剂六六六、DT虽然急性毒 性并不大,但因其化学性质稳定,在环境中滞留时间很长,容易产生残留青性。 三、现代有机合成农药阶段(1975年前后至今) 一方面,近代有机合成农药具有药效好、成本低、使用方便等优点,其品种、产量迅速增 加,使用更加广泛,无论是农药工业还是种植业都获得显著的经济效益:但另一方面,这些农药 对非靶标生物的危害,特别是环境受到一定程度的污染。1962年美国海洋生物学家R.Carsor如博 士所著《Silent Spring》(寂静的春天)的出版引起了全世界的轰动。虽然她在书中对农药的环 境污染问题作了许多夸张的描述,但却引起全社会,特别是各国政府对环境的高度重视,促进了 环境友好农药的发展,并在上一世纪70年代中期进入现代有机合成农药阶段。这一阶段的农药 具有下述几个特点: 1.生物活性大幅度提高。这一阶段开发的农药品种,其生物活性较之近代有机合成农药阶 段提高了一个数量级。就杀虫剂而言,氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯等拟除虫菊酯类杀虫剂 是其代表。据报道,溴氰菊酯的触杀毒力是DDT的100倍左右,是甲萘威的80倍,马拉硫磷的 50倍,对硫磷的40倍。其田间用量仅10-25g加.就杀茵剂而言,三唑酮、三唑醇及丙环唑等 三唑类麦角留醇合成抑制剂最具代表性。三唑酮田间喷雾防治麦类锈病,其用量为 125250g/,而用作拌种处理,其用量仅为种子重最的0.03%。就除草剂而言,氯磺隆、苯磺 降、苄嘧磺降、甲磺降、噻磺隆等磺酰脲类除草剂最具代表性,甲磺降用于防除麦类作物的不本 科杂草和阔叶杂草,其有效用量仅10-15g/m,堪称“超高效”农药。 2.新颖的分子骨架结构。这一阶段涌现出许多具有新颖分子结构的高效农药。就杀虫剂 而言,除前己述及的拟除虫菊酯类杀虫剂外,还有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫嗪等氯化烟 酰类杀虫剂,灭幼脲、除虫脲、氟虫脲、伏虫隆、定虫隆等苯甲酰脲类杀虫剂,抑食肼、虫酰 肼、氯虫酰肼、环虫酰肼等酰肼类杀虫剂,哒螨酮、哒幼酮、C-184、C-194等哒嗪酮类杀虫 杀螨剂,以及唑螨酯、吡螨胺、氟虫睛、乙硫氟虫睛等吡唑类杀虫剂。就杀南剂而言,这一阶段 发展了三唑类杀南剂,如丙环唑、睛南唑、烯咋醇、氟硅唑、丙硫南唑等,咪唑类杀南剂如抑霉 唑、咪鲜安、氰霜唑等,吗啉类杀菌剂,如十三吗啉、丁苯吗啉、烯酰吗啉等,酰胺类杀菌剂, 如甲霜灵、氟酰胺、氰菌胺、甲呋酰胺等,吡啶类杀菌剂,如氣啶胺、啶菌胺、啶酰茵胺等,以 及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,如嘧菌酯、肟菌酯、醚菌酯等。就除草剂而言,1975年开发成功 第一个芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂禾草灵后,又陆续开发出喹禾灵、右旋吡氟乙草灵、吡氧禾草 灵、恶唑禾草灵等:1982年开发出第一个磺酰脲类除草剂氯磺降后,又陆续开发出苯磺降、苄 嘧磺隆、甲磺隆、噻磺修等几十个品种。此外,这一阶段还开发出咪草烟、咪草酯等咪唑啉酮类 除草剂以及烯草酮、丁苯草酮、烯禾啶等环己烯酮类除草剂。 3.新颖的作用靶标。这一阶段开发的农药不仅具有新颖的分子结构,而且还具有独特的 ·9·

·9· 3. 高毒。 这一阶段的农药尤其是杀虫剂,许多都是高毒品种,如有机磷酸酯类杀虫剂甲 胺磷、内吸磷、对硫磷、甲拌磷等,氨基甲酸酯类杀虫剂克百威、涕灭威等,这些杀虫剂不但对 人畜极不安全,而且对害虫天敌、禽鸟、鱼类等非靶标生物也不安全。 4. 化学性质稳定,容易产生残留残毒,污染环境。有机氯杀虫剂六六六、DDT 虽然急性毒 性并不大,但因其化学性质稳定,在环境中滞留时间很长,容易产生残留毒性。 三、现代有机合成农药阶段(1975 年前后至今) 一方面,近代有机合成农药具有药效好、成本低、使用方便等优点,其品种、产量迅速增 加,使用更加广泛,无论是农药工业还是种植业都获得显著的经济效益;但另一方面,这些农药 对非靶标生物的危害,特别是环境受到一定程度的污染。1962 年美国海洋生物学家 R.Carson 博 士所著《Silent Spring》(寂静的春天)的出版引起了全世界的轰动。虽然她在书中对农药的环 境污染问题作了许多夸张的描述,但却引起全社会,特别是各国政府对环境的高度重视,促进了 环境友好农药的发展,并在上一世纪 70 年代中期进入现代有机合成农药阶段。这一阶段的农药 具有下述几个特点: 1.生物活性大幅度提高。 这一阶段开发的农药品种,其生物活性较之近代有机合成农药阶 段提高了一个数量级。就杀虫剂而言,氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯等拟除虫菊酯类杀虫剂 是其代表。据报道,溴氰菊酯的触杀毒力是 DDT 的 100 倍左右,是甲萘威的 80 倍,马拉硫磷的 50 倍,对硫磷的 40 倍。其田间用量仅 10~25g/hm2。就杀菌剂而言,三唑酮、三唑醇及丙环唑等 三唑类麦角甾醇合成抑制剂最具代表性。三唑酮田间喷雾防治麦类锈病,其用量为 125~250g/hm2,而用作拌种处理,其用量仅为种子重量的 0.03%。就除草剂而言,氯磺隆、苯磺 隆、苄嘧磺隆、甲磺隆、噻磺隆等磺酰脲类除草剂最具代表性,甲磺隆用于防除麦类作物的禾本 科杂草和阔叶杂草,其有效用量仅 10~15g/hm2,堪称“超高效”农药。 2. 新颖的分子骨架结构。 这一阶段涌现出许多具有新颖分子结构的高效农药。就杀虫剂 而言,除前已述及的拟除虫菊酯类杀虫剂外,还有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫嗪等氯化烟 酰类杀虫剂,灭幼脲、除虫脲、氟虫脲、伏虫隆、定虫隆等苯甲酰脲类杀虫剂,抑食肼、虫酰 肼、氯虫酰肼、环虫酰肼等酰肼类杀虫剂,哒螨酮、哒幼酮、NC-184、NC-194 等哒嗪酮类杀虫 杀螨剂,以及唑螨酯、吡螨胺、氟虫腈、乙硫氟虫腈等吡唑类杀虫剂。就杀菌剂而言,这一阶段 发展了三唑类杀菌剂,如丙环唑、腈菌唑、烯唑醇、氟硅唑、丙硫菌唑等,咪唑类杀菌剂如抑霉 唑、咪鲜安、氰霜唑等,吗啉类杀菌剂,如十三吗啉、丁苯吗啉、烯酰吗啉等,酰胺类杀菌剂, 如甲霜灵、氟酰胺、氰菌胺、甲呋酰胺等,吡啶类杀菌剂,如氟啶胺、啶菌胺、啶酰菌胺等,以 及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,如嘧菌酯、肟菌酯、醚菌酯等。就除草剂而言,1975 年开发成功 第一个芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂禾草灵后,又陆续开发出喹禾灵、右旋吡氟乙草灵、吡氧禾草 灵、恶唑禾草灵等;1982 年开发出第一个磺酰脲类除草剂氯磺隆后,又陆续开发出苯磺隆、苄 嘧磺隆、甲磺隆、噻磺隆等几十个品种。此外,这一阶段还开发出咪草烟、咪草酯等咪唑啉酮类 除草剂以及烯草酮、丁苯草酮、烯禾啶等环己烯酮类除草剂。 3. 新颖的作用靶标。 这一阶段开发的农药不仅具有新颖的分子结构,而且还具有独特的

作用靶标。 杀虫剂中灭幼脲等苯甲酰脲类杀虫剂主要是影响昆虫表皮几丁质的沉积从而影响了新表皮 的形成:氟虫睛等吡唑类杀虫剂是Y-氨基丁酸(GBA)受体的抑制剂:而杀虫抗生素阿维南素 则是GBA的激活剂:虫酰肼等酰肼类杀虫剂是类蜕皮微素剂,影响昆虫蜕皮:而哒幼酮等哒嗪 类杀虫剂侧是类保幼激素剂,影响昆虫的变态发有:新开发的环虫腈等嘧啶胺类杀虫剂以二氢叶 酸还原酶为靶标:而邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂则和昆虫肌细胞中鱼尼丁受体通道(RyR)结 合,影响“钙库”中C释放。 杀南剂中,三唑酮等三唑类杀南剂是影响麦角甾醇的合成,从而影响细胞膜的功能:三环 唑等影响黑素的生物合成,附者胞壁不能黑化而丧失穿透侵染能力:密菌酯等甲氧丙烯酸雷类杀 菌剂抑制了病原菌线粒体呼吸链中电子传递,作用部位是复合体(细胞色素b和细胞色素c 的复合体):嘧菌胺等密啶苯胺类杀菌剂一是抑制病原菌细胞壁降解酶的分泌,二是干扰甲硫氨 酸(蛋氨酸)生物合成:拌种咯等苯基吡咯类杀菌剂是抑制蛋白激酶K-Ⅲ的活性,使活化的调 节蛋白不能失活,导致甘油合成失控,细胞肿胀死亡:而噻癌唑、活化酯等则为防陶素激活剂, 本身并无杀闲活性,而是激发植物产生防御性物质。 除草剂中,乙酰乳酸合成酶(LS)是支链氨基酸合成的主要酶系,磺酰脲类、咪唑啉酮 类、密啶水杨酸类及磺酰胺类除草剂正是以此酶为靶标:乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)是脂肪 酸合成的主要酶系,芳氧苯氧丙酸类及环己烯酮类除草剂是以此酶为靶标:八氢番茄红素去饱和 酶是类胡萝卜素生物合成的主要酶系,是苯基哒嗪酮类、苯氧基苯酰胺类、四氢嘘啶酮类除草剂 的作用靶标:对羟苯基丙雨酸双氧化酶(HPPD)是类胡萝卜素生物合成的另一种重要酶系,磺草 酮等三嗣类、异吧唑酮等异嗯唑类除草剂以此酶为靶标。此外,5一烯醇丙酮酰莽草酸-3-硫酸酯 合成酶(ESP)及谷氨酰胺合成酶(GS)则分别是草甘腾和草铵肺的作用粑标。 4.良好的环境相容性。这一阶段的农药,尤其是杀虫剂绝大多数高效、低毒,与环境有 良好的相容性。如抑制昆虫几丁质合成的苯甲酰脲类、类蜕皮激素酰肼类及类保幼激素哒嗪酮类 等杀虫剂不但对靶标生物高效,而且对许多非靶标生物安全,在环境中易于降解,是理想的化学 农药。 第三节农药在国民经济中的地位 一、人类社会仍然需要农药 人类社会仍然需要农药,首先是因为需要更多的粮食,2005年6月以来,世界人口已达 64.77亿,预计到21世纪中叶,世界人口将达90-120亿。人口的增长使得食品不足和缺乏营 养,成为当今世界面临的重大问题。要大量增加粮食,除需要有多种现代农业措施的配合外,其 中比较现实的错施之一就是尽可能减少由于病、虫、草、鼠等有害生物危害造成的占总产量30% 的损失,而在相当长的一个时期内,农药仍然是实施这一措施的主要物质基础。 人类社会需要农药,特别是杀虫剂,还因为农药在控制某些人类疾病方面极为重要。有20 ·10…

·10· 作用靶标。 杀虫剂中灭幼脲等苯甲酰脲类杀虫剂主要是影响昆虫表皮几丁质的沉积从而影响了新表皮 的形成;氟虫腈等吡唑类杀虫剂是γ-氨基丁酸(GABA)受体的抑制剂;而杀虫抗生素阿维菌素 则是 GABA 的激活剂;虫酰肼等酰肼类杀虫剂是类蜕皮激素剂,影响昆虫蜕皮;而哒幼酮等哒嗪 类杀虫剂则是类保幼激素剂,影响昆虫的变态发育;新开发的环虫腈等嘧啶胺类杀虫剂以二氢叶 酸还原酶为靶标;而邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂则和昆虫肌细胞中鱼尼丁受体通道(RyR3)结 合,影响“钙库”中 Ca2+释放。 杀菌剂中,三唑酮等三唑类杀菌剂是影响麦角甾醇的合成,从而影响细胞膜的功能;三环 唑等影响黑素的生物合成,附着胞壁不能黑化而丧失穿透侵染能力;嘧菌酯等甲氧丙烯酸酯类杀 菌剂抑制了病原菌线粒体呼吸链中电子传递,作用部位是复合体Ⅲ(细胞色素 b 和细胞色素 c 的复合体);嘧菌胺等嘧啶苯胺类杀菌剂一是抑制病原菌细胞壁降解酶的分泌,二是干扰甲硫氨 酸(蛋氨酸)生物合成;拌种咯等苯基吡咯类杀菌剂是抑制蛋白激酶 PK-Ⅲ的活性,使活化的调 节蛋白不能失活,导致甘油合成失控,细胞肿胀死亡;而噻瘟唑、活化酯等则为防御素激活剂, 本身并无杀菌活性,而是激发植物产生防御性物质。 除草剂中,乙酰乳酸合成酶(ALS)是支链氨基酸合成的主要酶系,磺酰脲类、咪唑啉酮 类、嘧啶水杨酸类及磺酰胺类除草剂正是以此酶为靶标;乙酰辅酶 A 羧化酶(ACCase)是脂肪 酸合成的主要酶系,芳氧苯氧丙酸类及环己烯酮类除草剂是以此酶为靶标;八氢番茄红素去饱和 酶是类胡萝卜素生物合成的主要酶系,是苯基哒嗪酮类、苯氧基苯酰胺类、四氢嘧啶酮类除草剂 的作用靶标;对羟苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)是类胡萝卜素生物合成的另一种重要酶系,磺草 酮等三酮类、异噁唑酮等异噁唑类除草剂以此酶为靶标。此外,5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸酯 合成酶(EPSP)及谷氨酰胺合成酶(GS)则分别是草甘膦和草铵膦的作用靶标。 4. 良好的环境相容性。 这一阶段的农药,尤其是杀虫剂绝大多数高效、低毒,与环境有 良好的相容性。如抑制昆虫几丁质合成的苯甲酰脲类、类蜕皮激素酰肼类及类保幼激素哒嗪酮类 等杀虫剂不但对靶标生物高效,而且对许多非靶标生物安全,在环境中易于降解,是理想的化学 农药。 第三节 农药在国民经济中的地位 一、 人类社会仍然需要农药 人类社会仍然需要农药,首先是因为需要更多的粮食,2005 年 6 月以来,世界人口已达 64.77 亿,预计到 21 世纪中叶,世界人口将达 90~120 亿。人口的增长使得食品不足和缺乏营 养,成为当今世界面临的重大问题。要大量增加粮食,除需要有多种现代农业措施的配合外,其 中比较现实的措施之一就是尽可能减少由于病、虫、草、鼠等有害生物危害造成的占总产量 30% 的损失,而在相当长的一个时期内,农药仍然是实施这一措施的主要物质基础。 人类社会需要农药,特别是杀虫剂,还因为农药在控制某些人类疾病方面极为重要。有 20