精品课程生理学敏案 第三章血液 [目的要求灯 1、掌挥:血液的理化特性及生理意义 生理止血过程 血型分型依据 2、熟:血细跑的生理功能 3、了解: 血细胞生成的调节 [讲授重点] 生理止血 [讲授难点] 血浆渗透压:血小板的生理特性 [教材 生理学(6版),姚泰主编。人民卫生出版社,2000,北京 案例:某新生儿,第二胎,出生后24小时出现黄疸,血红蛋白降低,查B0血型为A型,贴血型为贴+,其母 ABO血型为0型,贴直型为贴+.诊断为新生儿溶血病(BO溶血)· 问题 1.该志儿为什么会出现溶血? 2.如果其母血型为贴,其发病机制有何异同 第一节血液的组成和血量 一、血液的基本组成和血量 一血细胞 厂红细胞保念) 淋巴细跑 白细胞(最少) 单核、巨噬细胞 血液 血小板(最小) 粒细胞 血浆 血量(blood volume) 人体内的血液总量简称为血量,指存在于循环系统中的全部血液容积。正常成人的血液总量约占体重的-% 也即每公斤体重约有70-801血液。 血量分为循环血量和储备血量, 循环血量:占绝大部分,在心血管中快速流动 储备血量:小部分,休息时滞留在肝、脾、腹腔,流动慢、应急时可加入循环血量。 血量相对恒定对于人体正常生命活动有重要意义。 二、血浆的化学成分、作用

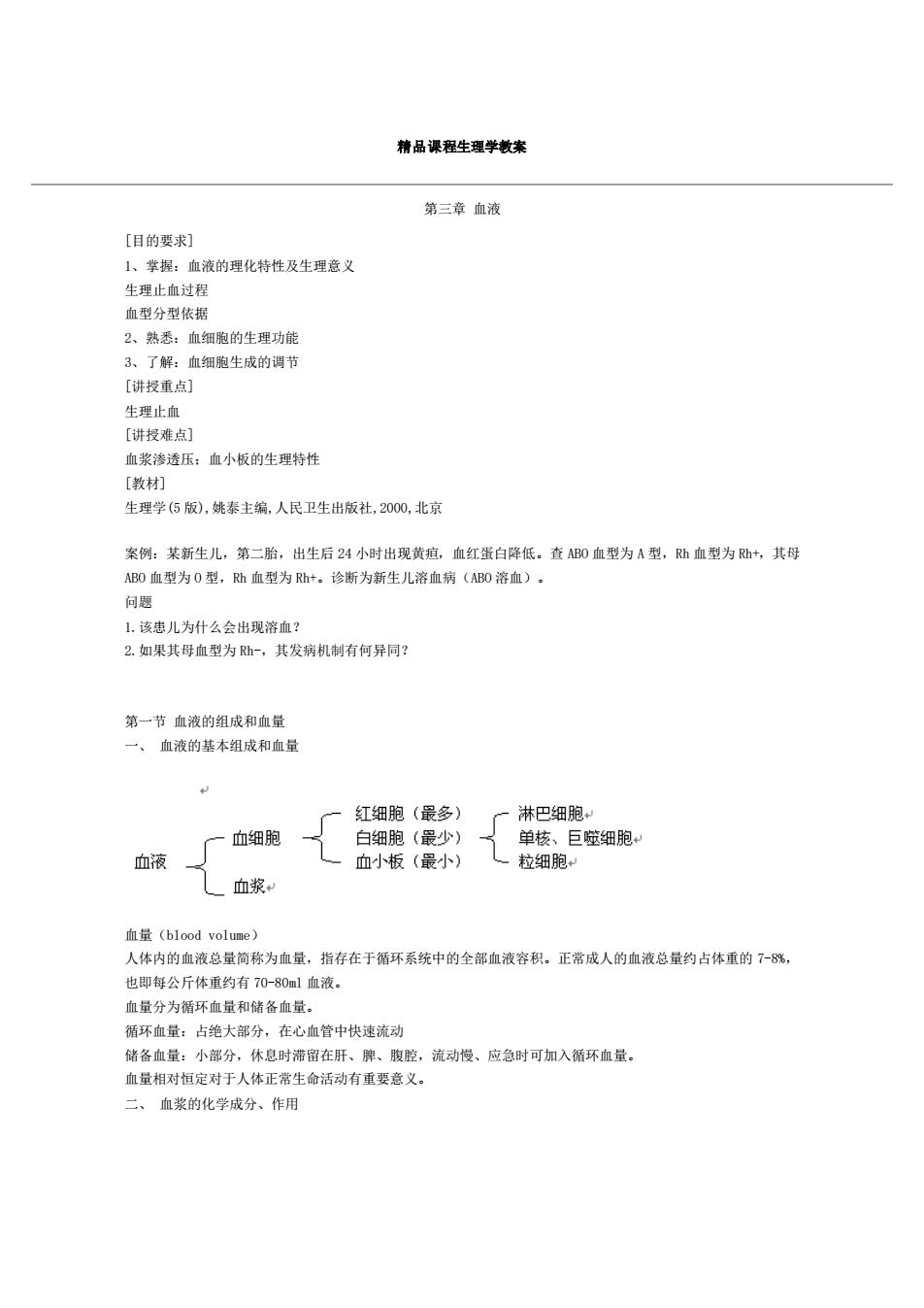

精品课程生理学教案 第三章 血液 [目的要求] 1、掌握:血液的理化特性及生理意义 生理止血过程 血型分型依据 2、熟悉:血细胞的生理功能 3、了解:血细胞生成的调节 [讲授重点] 生理止血 [讲授难点] 血浆渗透压;血小板的生理特性 [教材] 生理学(5 版),姚泰主编,人民卫生出版社,2000,北京 案例:某新生儿,第二胎,出生后 24 小时出现黄疸,血红蛋白降低。查 ABO 血型为 A 型,Rh 血型为 Rh+,其母 ABO 血型为 O 型,Rh 血型为 Rh+。诊断为新生儿溶血病(ABO 溶血)。 问题 1.该患儿为什么会出现溶血? 2.如果其母血型为 Rh-,其发病机制有何异同? 第一节 血液的组成和血量 一、 血液的基本组成和血量 血量(blood volume) 人体内的血液总量简称为血量,指存在于循环系统中的全部血液容积。正常成人的血液总量约占体重的 7-8%, 也即每公斤体重约有 70-80ml 血液。 血量分为循环血量和储备血量。 循环血量:占绝大部分,在心血管中快速流动 储备血量:小部分,休息时滞留在肝、脾、腹腔,流动慢、应急时可加入循环血量。 血量相对恒定对于人体正常生命活动有重要意义。 二、 血浆的化学成分、作用

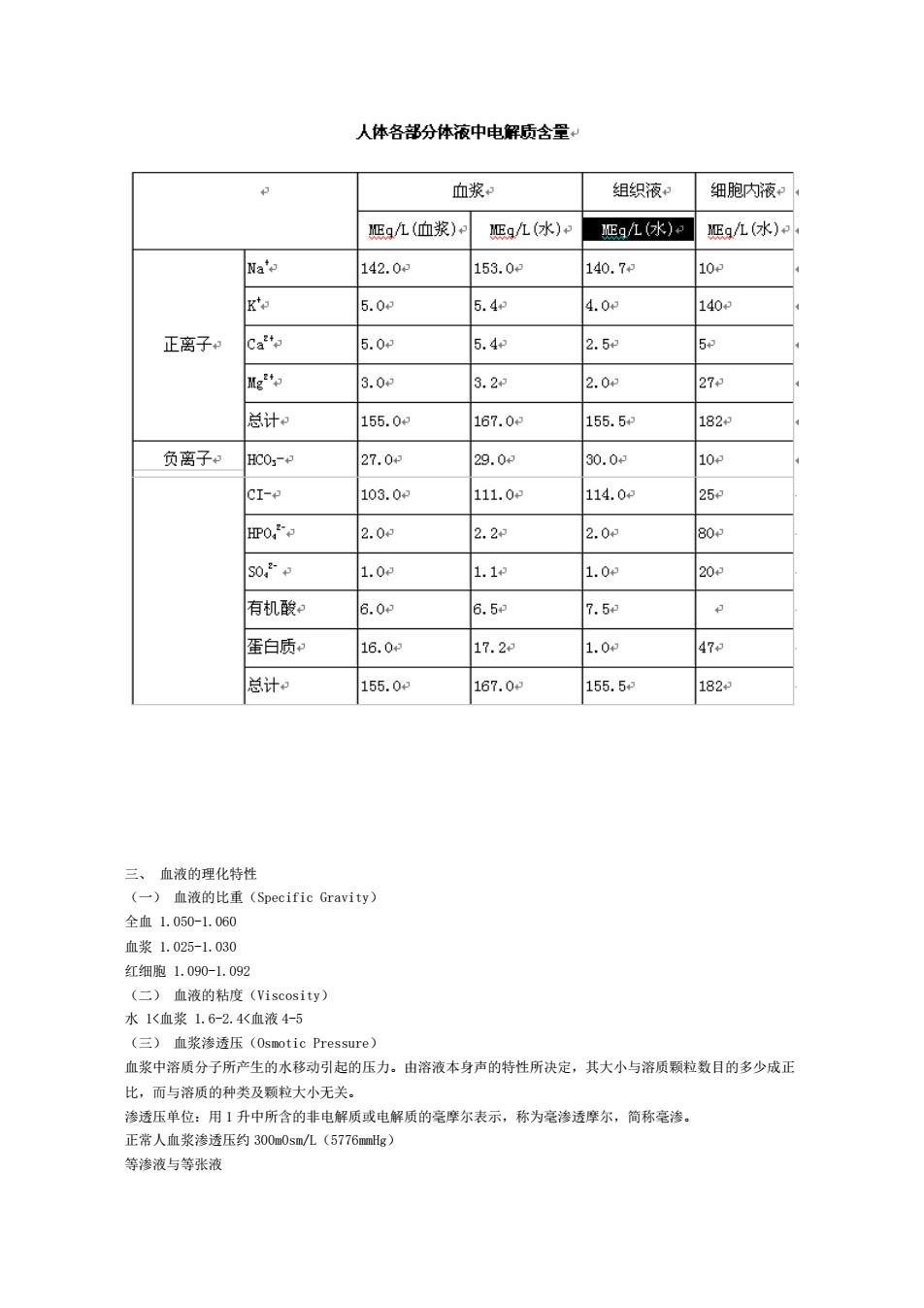

人体各部分体液中电解质含量。 血浆 组织液,细胞内液 Eg(血浆) EgL(冰) EgL(冰)P EgL(休) 142.00 153.0 140.7e 103 5.0 5.4p 4.0 140 正离子 5.0 5.4 2.5P 5 3.0 .23 2.0p 270 总计 155.0- 167.0 155.5 182 负离子 27.0 29.03 30.0e 10e CI- 103.0 11.0 114.00 25 F0, 2.0 2.2 2.0p 80p 1.0e .1 1.0e 20e 有机酸 6.0e 7.5 蛋白质 16.0 17.2 1.0 47e 总计和 155.0 167.0 155.5e 182 三、血液的理化特 (一)血液的比重(Specific Gravity) 全血1.050-1.060 血浆1.025-1.030 红细胞1.090-1.092 血液的粘度 水1血浆1.6-2.4K血液4-5 (三)血浆渗透压(Osmotic Pressure) 血浆中溶质分子所产生的水移动引起的压力。由溶液本身声的特性所决定,其大小与溶质颗粒数目的多少成正 比,而与溶质的种类及颗粒大小无关。 渗透压单位:用1升中所含的非电解质或电解质的毫摩尔表示,称为毫渗透摩尔,简称毫渗。 正常人血浆渗透压约3000sm/L(5776mmg) 等渗液与等张液

三、 血液的理化特性 (一) 血液的比重(Specific Gravity) 全血 1.050-1.060 血浆 1.025-1.030 红细胞 1.090-1.092 (二) 血液的粘度(Viscosity) 水 1<血浆 1.6-2.4<血液 4-5 (三) 血浆渗透压(Osmotic Pressure) 血浆中溶质分子所产生的水移动引起的压力。由溶液本身声的特性所决定,其大小与溶质颗粒数目的多少成正 比,而与溶质的种类及颗粒大小无关。 渗透压单位:用 1 升中所含的非电解质或电解质的毫摩尔表示,称为毫渗透摩尔,简称毫渗。 正常人血浆渗透压约 300m0sm/L(5776mmHg) 等渗液与等张液

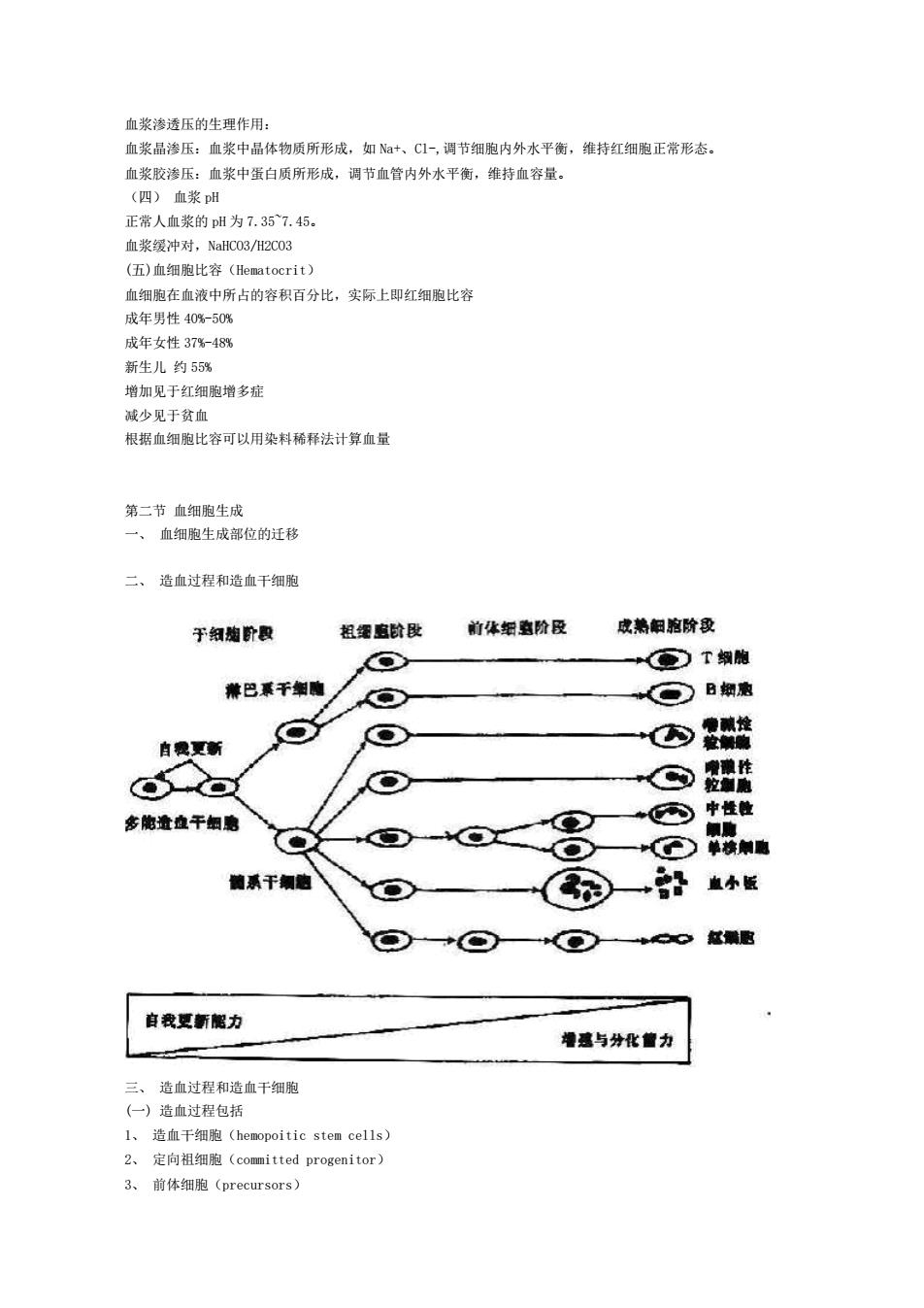

血浆渗透压的生理作用: 血浆品渗压:血浆中品体物质所形成,如Na+、C1一,调节细胞内外水平衡,维持红细胞正常形态。 血浆胶压:血浆中蛋白质所形成,调节血管内外水平衡,持血容量 (四)血浆H 正常人血浆的pH为7.357.45. 血浆缓冲对,NaH003/H2003 (五)血细跑比容(Hematocrit) 血细胞在血液中所占的容积百分比,实际上即红细胞比容 成年男性40%-50 成年女性379%-48翼 新生儿约55% 增加见于红细胞增多痘 诚少见于贫血 根据血细胞比容可以用染料稀释法计算血量 第二节血细胞生成 一、血细胞生成部位的迁移 造血过程和进血子细胞 于叙胞阶殿 粗篷自阶段 前体细直阶段 成熟阳瘤阶段 O @T细响 常巴系干银南 (©B蜘® O 因性 Ce ©件 多衡查直干细购 ,丙中性性 系干 直小 → O 自我更新能力 增盘与分化曾力 三、造血过程和造血干细胞 (一)浩血过程包括 1、造血干细胞(hemopoitic stem cells) 、定向祖细胞(comitted progenitor) 3、前体细胞(precursors】

血浆渗透压的生理作用: 血浆晶渗压:血浆中晶体物质所形成,如 Na+、Cl-,调节细胞内外水平衡,维持红细胞正常形态。 血浆胶渗压:血浆中蛋白质所形成,调节血管内外水平衡,维持血容量。 (四) 血浆 pH 正常人血浆的 pH 为 7.35~7.45。 血浆缓冲对,NaHCO3/H2CO3 (五)血细胞比容(Hematocrit) 血细胞在血液中所占的容积百分比,实际上即红细胞比容 成年男性 40%-50% 成年女性 37%-48% 新生儿 约 55% 增加见于红细胞增多症 减少见于贫血 根据血细胞比容可以用染料稀释法计算血量 第二节 血细胞生成 一、 血细胞生成部位的迁移 二、 造血过程和造血干细胞 三、 造血过程和造血干细胞 (一) 造血过程包括 1、 造血干细胞(hemopoitic stem cells) 2、 定向祖细胞(committed progenitor) 3、 前体细胞(precursors)

(二)浩血王细胞的特征 1、高度自我更新能力(self-renewed) 3、 4、不均一性 5、表面标志 四、造血微环境(hemopoietic microenvironment) (一)造血微环境的基本结构 造血基质细胞 细胞外基质 微血管、神经纤维 (二)造血微环境功能 对正常造血细胞增值、分化的调控 第三节血细胞生理 “、红细胞生理 (一)红细胞的数量和形态 成年男性:4.5-5.5'1012/九 成年女性:3.8-4.6'1012/L 新生儿:6.01012/L 正常红细胞凹圆碳形,直径约7-8 容积约为90μ3 (二)红细胞的生理学特性和功能 1、红细胞的生理学特性: ①红细服膜有选择酒诱性 ②红细胞具有可塑变形性 ③红细胞的悬浮稳定性 (suspension stability) 指血液中的红细跑能够彼此保持一定距离而悬浮于血浆中的特性

(二) 造血干细胞的特征: 1、 高度自我更新能力(self-renewed) 2、 多向分化潜能 3、 静止性 4、 不均一性 5、 表面标志 四、 造血微环境(hemopoietic microenvironment) (一) 造血微环境的基本结构 造血基质细胞 细胞外基质 微血管、神经纤维 (二) 造血微环境功能 对正常造血细胞增值、分化的调控 第三节血细胞生理 一、 红细胞生理 (一) 红细胞的数量和形态 成年男性: 4.5-5.5′1012/L 成年女性: 3.8-4.6′1012/L 新生儿: 6.0′1012/L 正常红细胞凹圆碟形,直径约 7-8μm 容积约为 90μm3 (二) 红细胞的生理学特性和功能 1、 红细胞的生理学特性: ①红细胞膜有选择通透性 ②红细胞具有可塑变形性 ③红细胞的悬浮稳定性(suspension stability) 指血液中的红细胞能够彼此保持一定距离而悬浮于血浆中的特性

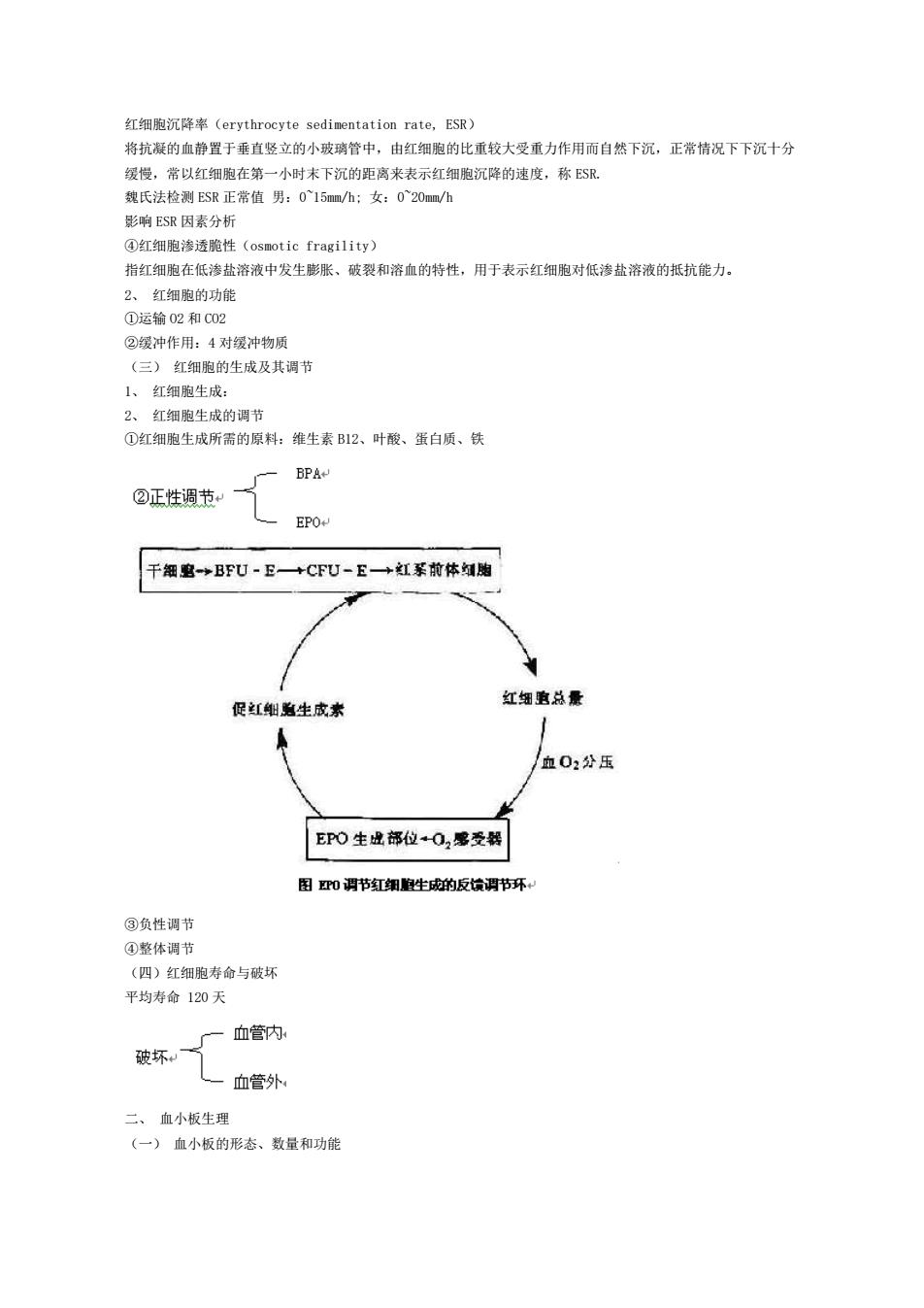

红细嗣沉降(erythrocyte sedinentation rate.EsR) 将抗凝的血静置于垂直竖立的小玻璃管中,由红细胞的比重较大受重力作用而自然下沉,正常情况下下沉十分 常以红细胞在第 小时末下沉的距高来表示红细胞沉降的速度,称S 绕氏法检测sR正常值男:015mm/h:女:020m/h 影响ESR因素分析 ④红细胞渗透脆性(osmotic fragility) 指红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀、破裂和溶血的特性,用于表示红细胞对低渗盐溶液的抵抗能力, 、红细胞的功能 ①运输02和00 ②缓神作用:4对缓神物质 (三)红细胞的生成及其调节 1、红细胞生成: 2、红细胞生成的调节 ①红细胞生成所需的原料:维生素B12、叶酸、蛋白质、铁 ②正性调节 EPO+ 干细皂→BFU-E+CFU一E→虹琴前体陶 促红细购生皮素 红细直总量 血0分压 EPO生进部位O,零受转 图0调节红细生城的反黄调节开 ③负性调节 ④整体调节 (四)红细胞寿命与破坏 平均寿命120天 破坏厂血管的 一血管外 二、血小板生理 (一)血小板的形态、数量和功能

红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate, ESR) 将抗凝的血静置于垂直竖立的小玻璃管中,由红细胞的比重较大受重力作用而自然下沉,正常情况下下沉十分 缓慢,常以红细胞在第一小时末下沉的距离来表示红细胞沉降的速度,称 ESR. 魏氏法检测 ESR 正常值 男:0~15mm/h; 女:0~20mm/h 影响 ESR 因素分析 ④红细胞渗透脆性(osmotic fragility) 指红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀、破裂和溶血的特性,用于表示红细胞对低渗盐溶液的抵抗能力。 2、 红细胞的功能 ①运输 O2 和 CO2 ②缓冲作用:4 对缓冲物质 (三) 红细胞的生成及其调节 1、 红细胞生成: 2、 红细胞生成的调节 ①红细胞生成所需的原料:维生素 B12、叶酸、蛋白质、铁 ③负性调节 ④整体调节 (四)红细胞寿命与破坏 平均寿命 120 天 二、 血小板生理 (一) 血小板的形态、数量和功能

血小板(plate1et.thrombocyte) 形态:呈两面微凹的圆盘状,平均直径2-4μm,平均面积8μ配,受刺激时伸出伪足, 数量:正常成年人:10-300'109/1 50'109/L血小板过少出血倾向 血小板过多血栓形成见于真性血小板增多症及继发性增多 功能,血小板有维护血管壁完整性与生理止血全过程 (二)血小板生成及其调节 骨随造血干细胞分化巨核系祖细胞产板性巨核细胞成热巨核细胞胞质伸向骨随卖腔裂解脱落为血小板进 入血流 巨核细胞占骨随有核细胞的0.03-0.05% 产板率6000+/个 2、负性调节:TGF-B (白)血小版的整合与破坏 平均寿命:7-14天 破坏:脾、肝、肺组织中被吞噬 第四节生理性止血 生理止血(Physiological Heostasis): 1、定义:正常情况下,小血管破损后引起的出血在几分钟内就会自行停止,这种现象称生理性止血。 2、指标:出血时间 3、生理止血过程: (1)血管李缩 (2) 血小板血 形成(初步止血) (3)纤维蛋白凝块的形成与维持(加固止血》 二、血小板的止血功能 (一)血小板的生理指橱 1,粘附adhesion 血小板与非直小板表面的粘着,即血小板与血管内皮下成分结合过程 聚集aggregatio 血小板相互之间的结合

血小板(platelet,thrombocyte): 形态:呈两面微凹的圆盘状,平均直径 2-4μm,平均面积 8μm2,受刺激时伸出伪足。 数量:正常成年人:100-300′109/L <50′109/L 血小板过少 出血倾向 血小板过多 血栓形成 见于真性血小板增多症及继发性增多 功能:血小板有维护血管壁完整性与生理止血全过程 (二) 血小板生成及其调节 骨髓造血干细胞分化 巨核系祖细胞 产板性巨核细胞 成熟巨核细胞胞质伸向骨髓窦腔 裂解脱落为血小板 进 入血流 巨核细胞占骨髓有核细胞的 0.03-0.05% 产板率 6000+/个 1、 正性调节:IL-6、IL-11、TPO(Thrombopoietin) 2、 负性调节:TGF-β (三) 血小板的整合与破坏 平均寿命:7-14 天 破坏:脾、肝、肺组织中被吞噬 第四节生理性止血 一、 生理止血(Physiological Hemostasis): 1、 定义:正常情况下,小血管破损后引起的出血在几分钟内就会自行停止,这种现象称生理性止血。 2、 指标:出血时间 3、 生理止血过程: (1) 血管挛缩 (2) 血小板血栓形成(初步止血) (3) 纤维蛋白凝块的形成与维持(加固止血) 二、 血小板的止血功能 (一) 血小板的生理指标 1、 粘附 adhesion 血小板与非血小板表面的粘着,即血小板与血管内皮下成分结合过程。 2、 聚集 aggregation 血小板相互之间的结合

静息时无聚集 刺激时聚集伸出伪足,同时血小板脱粒 生理致聚剂: (I)ADP:血小板的聚集与ADP计量有关 (2)血栓烷A2(thromboxane2.TK2) 使血小板内cAMP Caz2+ 血小板脱粒释放内源性ADP 血小板聚集 3.释放release 血小板受到刺激后储存于致密体中,▣颗粒或溶酶体内的物质排出的现象。 4、吸附dsorntio (二)血小板在生理止血中的作用 1、释放5-Ⅲ、TX2参与局部血管收缩 2、粘附、聚集、释放形成血小板止血栓 3、促进凝血 4、保持毛细血管联完整性 三、血液凝固与抗凝系统 (一)血液凝周(B1 ood coagulation 流动状态不流动凝胶状态(加固止血的形成】 1、凝血因了 生物学特性: 纤维蛋白原1)凝血酶原>FXN 与凝血过程”瀑布“反应逐级扩大相适心 2、凝血过程

静息时 无聚集 刺激时 聚集 伸出伪足,同时血小板脱粒 生理致聚剂: (1) ADP:血小板的聚集与 ADP 计量有关 (2) 血栓烷 A2(thromboxane A2,TXA2) 使血小板内 cAMP Ca2+ 血小板脱粒释放内源性 ADP 血小板聚集 3、 释放 release 血小板受到刺激后储存于致密体中,α-颗粒或溶酶体内的物质排出的现象。 4、 吸附 adsorption (二) 血小板在生理止血中的作用 1、 释放 5-HT、TXA2 参与局部血管收缩 2、 粘附、聚集、释放形成血小板止血栓 3、 促进凝血 4、 保持毛细血管壁完整性 三、 血液凝固与抗凝系统 (一) 血液凝固(Blood coagulation) 流动状态 不流动凝胶状态(加固止血的形成) 1、 凝血因子 生物学特性: 纤维蛋白原Ⅰ> 凝血酶原Ⅱ> FⅩ > Ⅸ 与凝血过程"瀑布"反应逐级扩大相适应 2、 凝血过程

安 2.P (1)起始期XXa (2)磷脂表而期ⅡⅡa (3)凝块形成期1 三、抗凝系统 主要抗凝物质 1、丝氨酸蛋白酶抑制物 抗凝血酸 作用机制:抗凝血希与酶活性中心的丝氨酸残基结合?酶失活 (IIa、VT、Ia、a,XIIa) 2、蛋白酶C系统 作用机制:灭活凝血因子V和VTI 限制因子X:和血小板结合 红维蛋白的流解 组织因子途径制物(Tr 4、肝素 作用机制:与抗凝蛋白结合?抗凝蛋白活性- 释放凝血抑制物和纤溶酶原激活物 激活脂酶 四、纤维蛋白溶解与抗纤溶 纤维蛋白溶解系统

(1) 起始期 Ⅹ Ⅹa (2) 磷脂表面期 Ⅱ Ⅱa (3) 凝块形成期Ⅰ 三、 抗凝系统 主要抗凝物质 1、 丝氨酸蛋白酶抑制物 抗凝血酶 作用机制:抗凝血酶 III 与酶活性中心的丝氨酸残基结合? 酶失活 (IIa、VII、IXa、Xa、XIIa) 2、 蛋白酶 C 系统 作用机制:灭活凝血因子 V 和 VIII 限制因子 Xa 和血小板结合 -纤维蛋白的溶解 3、 组织因子途径抑制物(TFPT) 4、 肝素 作用机制:与抗凝蛋白结合? 抗凝蛋白活性- - 释放凝血抑制物和纤溶酶原激活物 激活脂酶 四、 纤维蛋白溶解与抗纤溶 纤维蛋白溶解系统

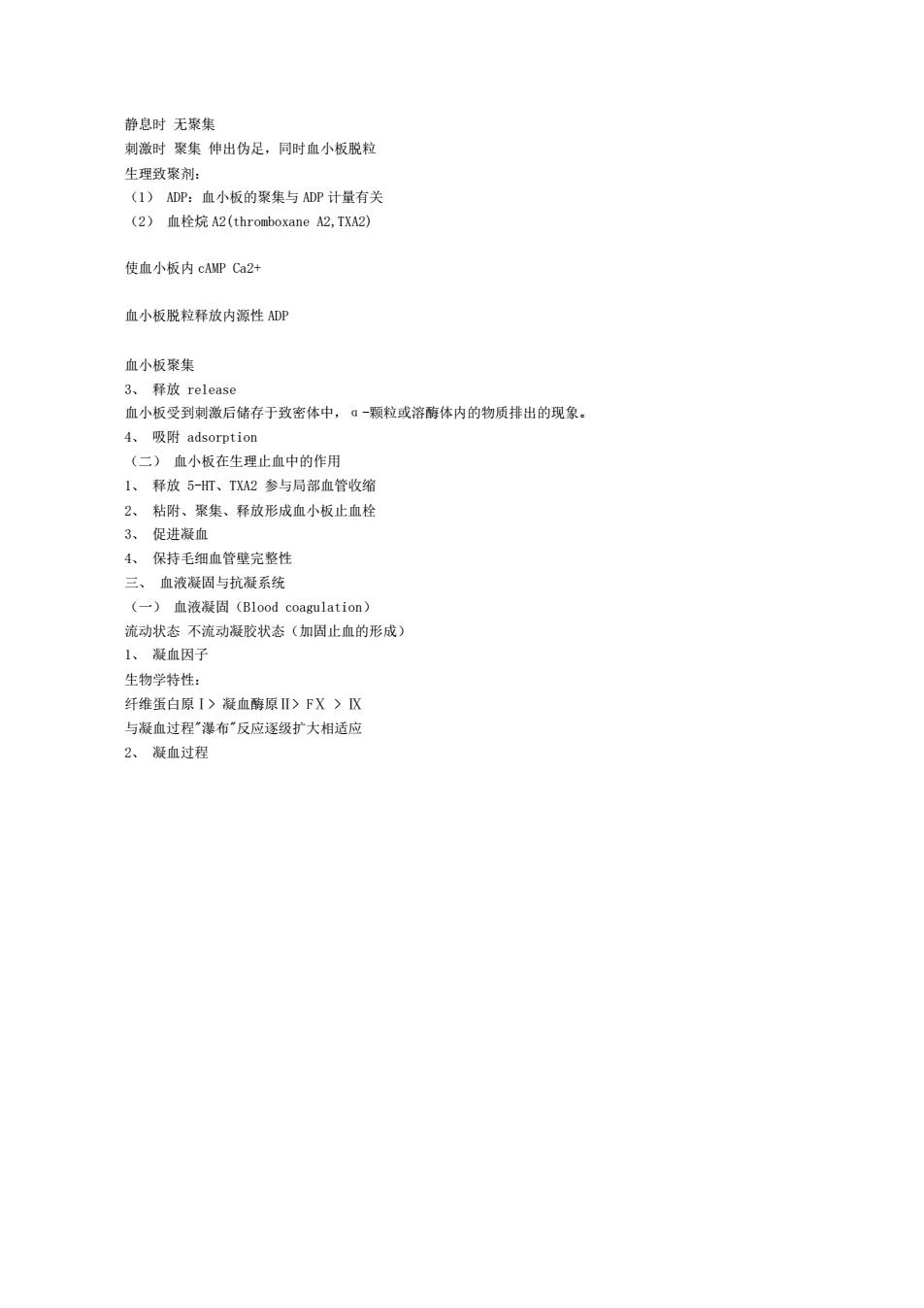

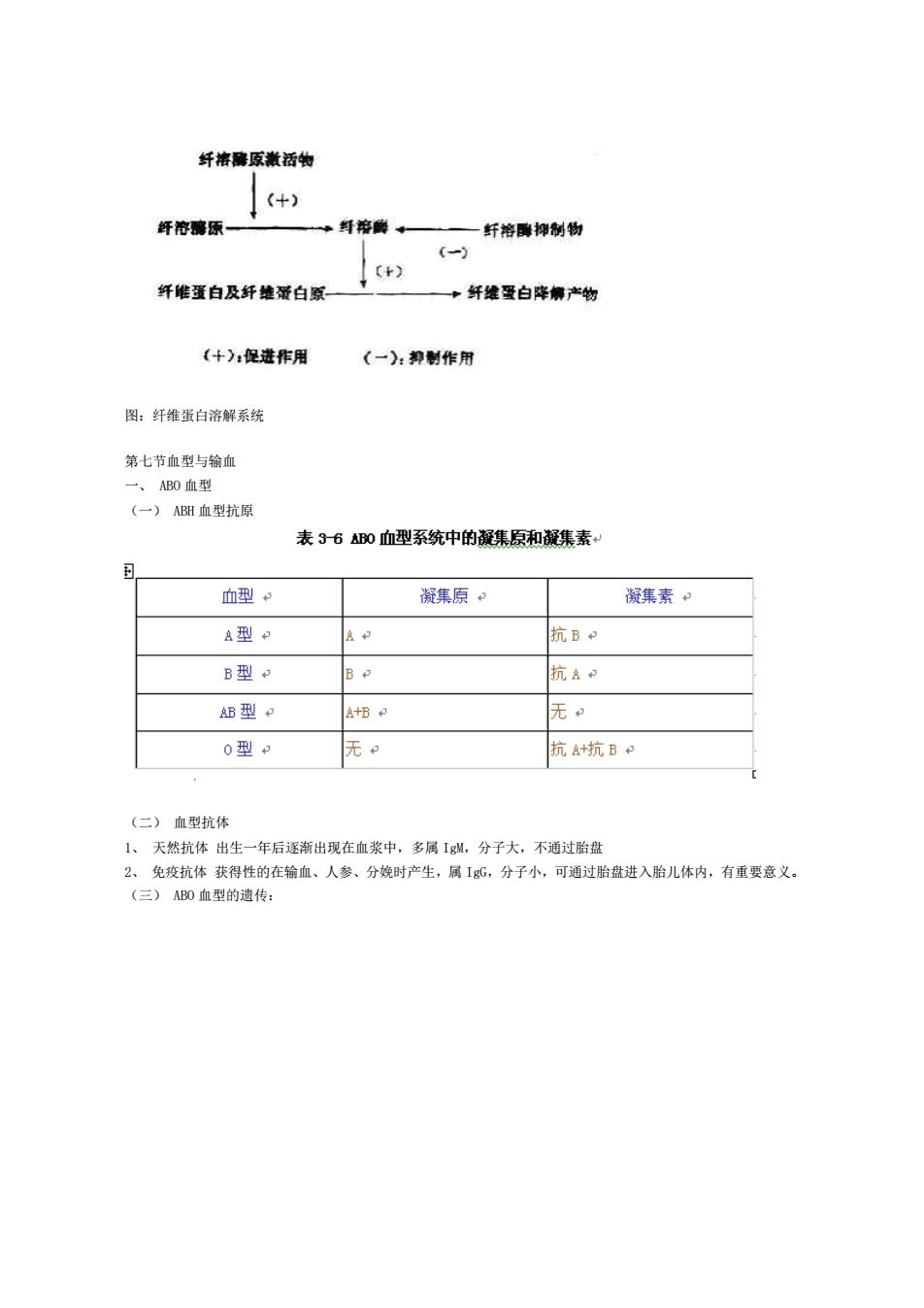

纤洛膏原激活物 +) 一纤溶酶抑制彻 CF> 纤唯蛋白及纤维量白原 →纤维受白降辆产物 (+):促进作用 (一):抑制作用 图:纤维蛋白溶解系统 第七节血型与输血 一、ABO血型 (一)AB阴血型抗原 表360血型系统中的凝集原和凝集素 血型 凝集原 凝集素P A型e A 抗B? B型 B 抗A中 B型 无” 0型 无e 抗A+抗B (二)血型抗体 1、天然抗体出生一年后逐渐出现在血浆中,多属1,分子大,不通过胎盘 么、抗体获得性的在着 、人参、分娩时产生 ,属Ig,分子小,可通过胎盘进入胎儿体内,有重要意义 (三)AB0血型的速传:

图:纤维蛋白溶解系统 第七节血型与输血 一、 ABO 血型 (一) ABH 血型抗原 (二) 血型抗体 1、 天然抗体 出生一年后逐渐出现在血浆中,多属 IgM,分子大,不通过胎盘 2、 免疫抗体 获得性的在输血、人参、分娩时产生,属 IgG,分子小,可通过胎盘进入胎儿体内,有重要意义。 (三) ABO 血型的遗传:

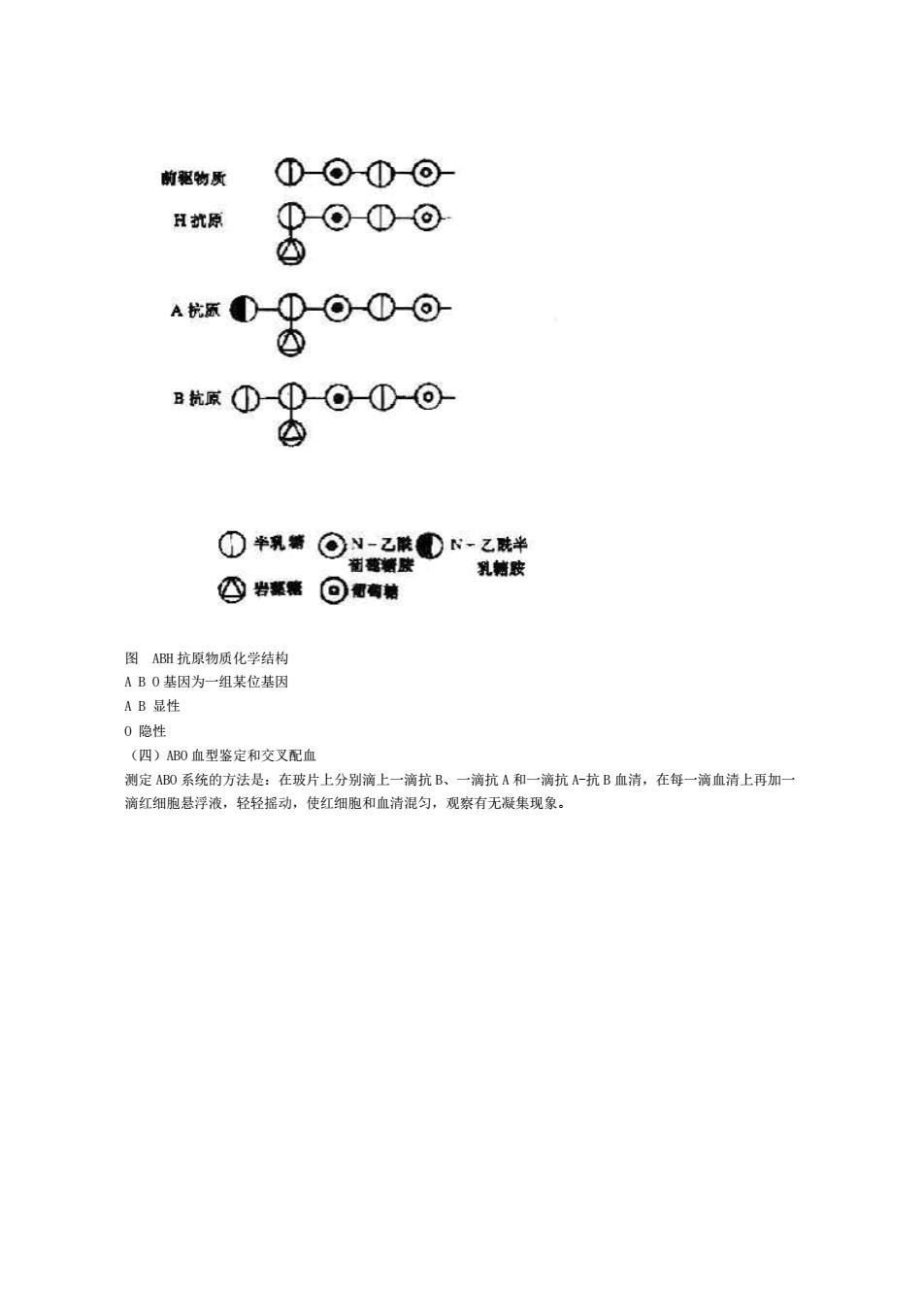

前熙物质 ①-⊙-①-⊙ H就原 ①⊙-①⊙ A杭瓶D-①-⊙-①-⊙ 小 抗威①-①-⊙-①⊙ ④ ①率乳箭⊙N-乙肤DN-乙装半 葡营糖胶 乳脑胺 公岩繁警⊙图商塘 图ABI抗隙物质化学结构 AB0基因为一组某位基因 AB显性 0隐性 (四)BO血型鉴定和交义配血 测定B即系统的方法是:在玻片上分别滴上一滴抗B、一滴抗A和一滴抗A-抗B血清,在每一滴血清上再加 滴红细胞悬浮液,轻轻摇动,使红细胞和血清混匀,观察有无凝集现象

图 ABH 抗原物质化学结构 A B O 基因为一组某位基因 A B 显性 O 隐性 (四)ABO 血型鉴定和交叉配血 测定 ABO 系统的方法是:在玻片上分别滴上一滴抗 B、一滴抗 A 和一滴抗 A-抗 B 血清,在每一滴血清上再加一 滴红细胞悬浮液,轻轻摇动,使红细胞和血清混匀,观察有无凝集现象