2-1牛顿定律 牛顿(Issac Newton 1643一1727),杰出的英 国物理学家,经典物理学 的奠基人,他的不朽巨著 《自然哲学的数学原理》 总结了前人和自己关于力 学以及微积分学方面的研 究成果.他在光学、热学 和天文学等学科都有重大 发现

5 2 – –1 简谐运动 1 牛顿定律简谐运动的振幅 周期 频率和相位 牛顿 (Issac Newton 1643-1727),杰出的英 国物理学家,经典物理学 的奠基人.他的不朽巨著 《自然哲学的数学原理》 总结了前人和自己关于力 学以及微积分学方面的研 究成果. 他在光学、热学 和天文学等学科都有重大 发现

2-1牛顿定律 牛顿第一定律 任何物体都要保持其静止或匀速直线运动状态 直到外力迫使它改变运动状态为止. 数学形式:F=时,常矢量 定义了物体的惯性:任何物体都有保持其运动状 态不变的性质,这一性质叫惯性, > 定义了力:力是物体运动状态发生变化的原因. > 定义了惯性参考系:物体在某参考系中,不受其他 物体作用而保持静止或匀速直线运动状态,这个参考系 称为惯性系.相对惯性系静止或匀速直线运动的参考系 也是惯性系

5 2 – –1 简谐运动 1 牛顿定律简谐运动的振幅 周期 频率和相位 数学形式: 时, v 常矢量 = F = 0 ➢ 定义了物体的惯性:任何物体都有保持其运动状 态不变的性质, 这一性质叫惯性. 任何物体都要保持其静止或匀速直线运动状态, 直到外力迫使它改变运动状态为止. ➢ 定义了力:力是物体运动状态发生变化的原因. ➢ 定义了惯性参考系:物体在某参考系中,不受其他 物体作用而保持静止或匀速直线运动状态,这个参考系 称为惯性系.相对惯性系静止或匀速直线运动的参考系 也是惯性系. 一 牛顿第一定律

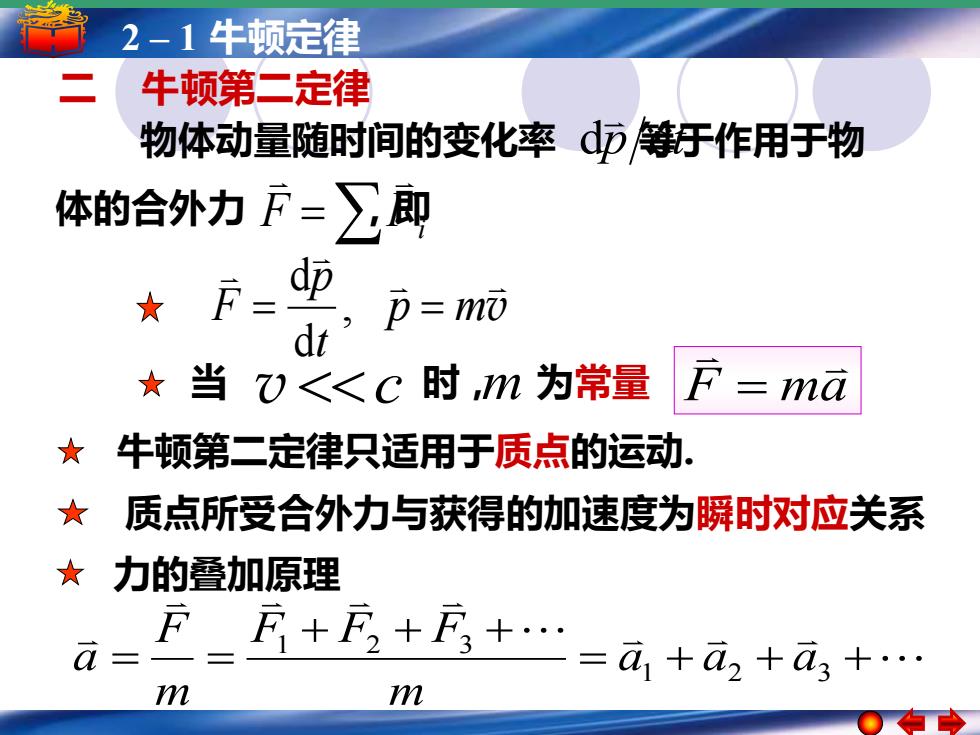

2-1牛顿定律 牛顿第二定律 物体动量随时间的变化率dD等于作用于物 体的合外力F=∑即 京= d师 ,p=m dt ☆ 当)<<c时,m为常量 F=ma ★牛顿第二定律只适用于质点的运动. ☆) 质点所受合外力与获得的加速度为瞬时对应关系 女力的叠加原理 a F月+E2+F+=a+a2+a+ m m

5 2 – –1 简谐运动 1 牛顿定律简谐运动的振幅 周期 频率和相位 v p m t p F = , = d d 当 v c 时, 为常量 F ma m = = + + + + + + = = 1 2 3 1 2 3 a a a m F F F m F a 力的叠加原理 牛顿第二定律只适用于质点的运动. 二 牛顿第二定律 物体动量随时间的变化率 等于作用于物 体的合外力 F = , F 即 i dp dt 质点所受合外力与获得的加速度为瞬时对应关系

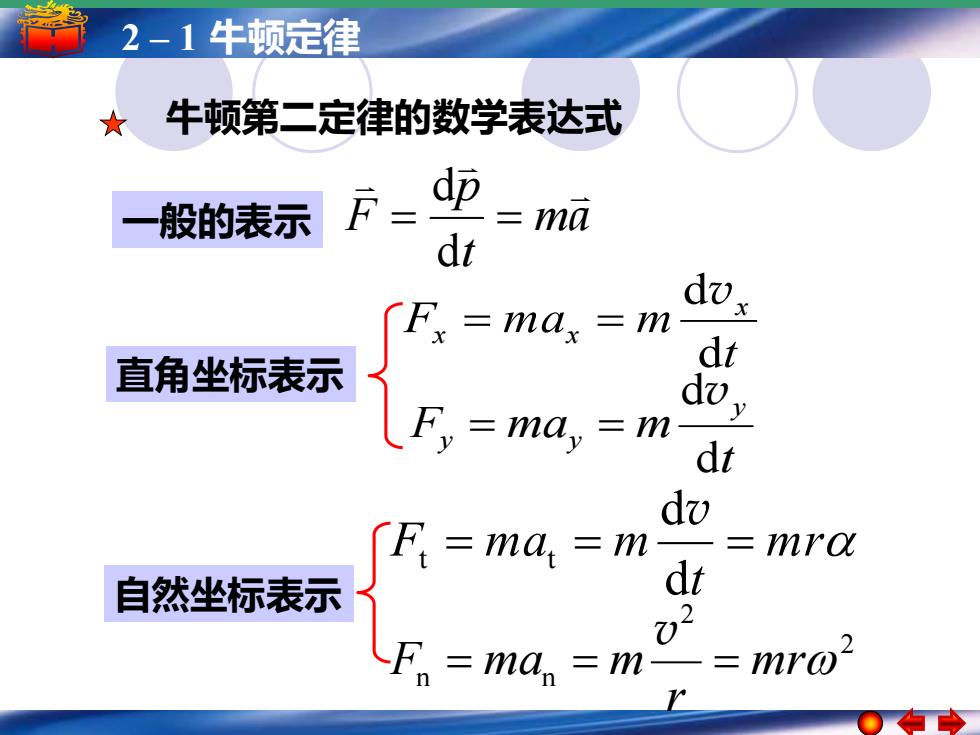

2-1牛顿定律 牛顿第二定律的数学表达式 F= dp 般的表示 ma dt =max=m 直角坐标表示 dt =ma -m dt dv F=ma,=m mra 自然坐标表示 w2 F =ma =m =mro 2

5 2 – –1 简谐运动 1 牛顿定律简谐运动的振幅 周期 频率和相位 a m t p F = = d d 一般的表示 t F m a m x x x d dv = = t F ma m y y y d dv = = 直角坐标表示 牛顿第二定律的数学表达式 2 2 n n mr r F = ma = m = v 自然坐标表示 m r t F = m a = m = d d t t v

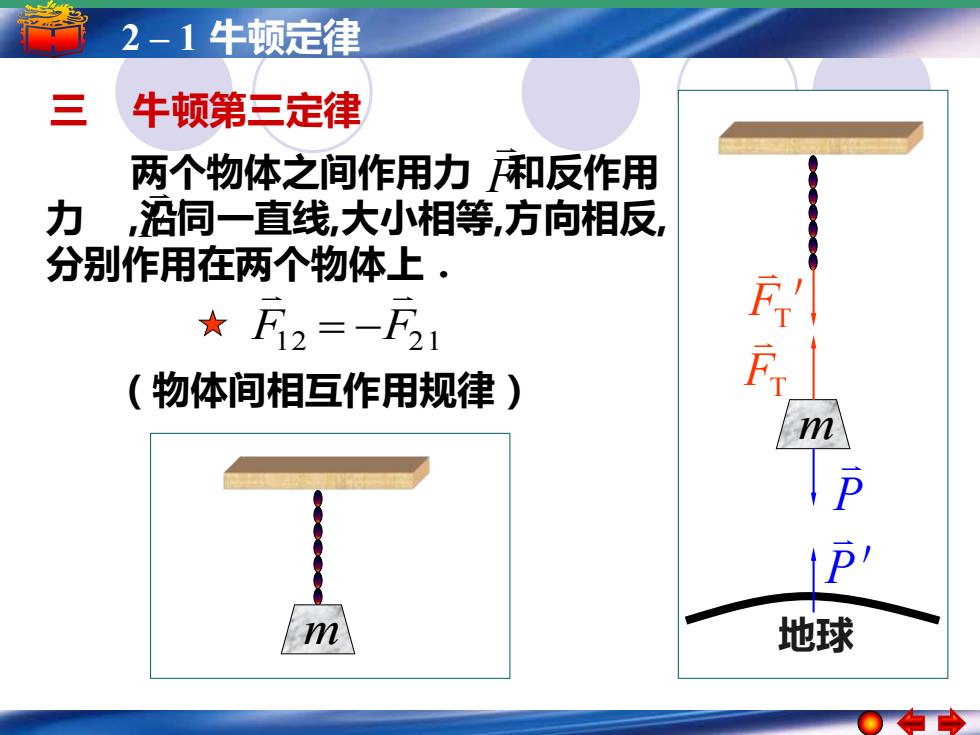

2-1牛顿定律 三 牛顿第三定律 两个物体之间作用力和反作用 力,沿同一直线,大小相等,方向相反, 分别作用在两个物体上. ★F2=-F1 (物体间相互作用规律) 地球

5 2 – –1 简谐运动 1 牛顿定律简谐运动的振幅 周期 频率和相位 两个物体之间作用力 和反作用 力 ,沿同一直线,大小相等,方向相反, 分别作用在两个物体上 . F F' F1 2 F2 1 = − (物体间相互作用规律) 三 牛顿第三定律 m m FT ' FT P P' 地球

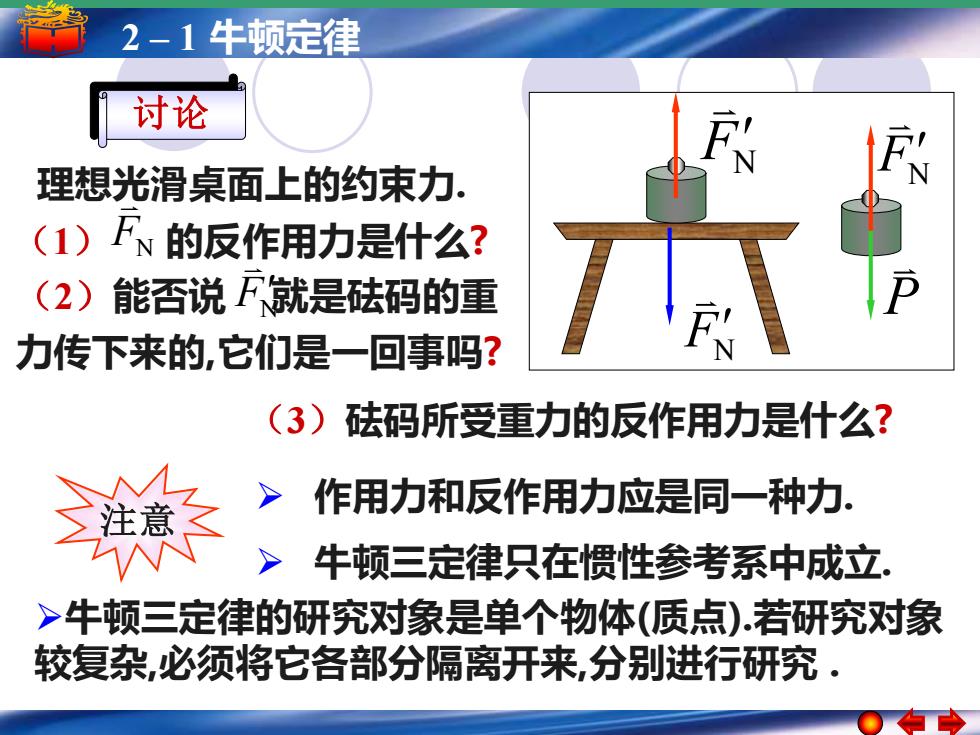

2-1牛顿定律 讨论 理想光滑桌面上的约束力。 (1)FN的反作用力是什么? (2)能否说F就是砝码的重 力传下来的,它们是一回事吗? (3)砝码所受重力的反作用力是什么? 作用力和反作用力应是同一种力. >牛顿三定律只在惯性参考系中成立: >牛顿三定律的研究对象是单个物体(质点).若研究对象 较复杂,必须将它各部分隔离开来,分别进行研究

5 2 – –1 简谐运动 1 牛顿定律简谐运动的振幅 周期 频率和相位 理想光滑桌面上的约束力. FN FN (3)砝码所受重力的反作用力是什么? (1) FN 的反作用力是什么? (2)能否说 就是砝码的重 力传下来的,它们是一回事吗? FN ➢ 作用力和反作用力应是同一种力. 注意 ➢ 牛顿三定律只在惯性参考系中成立. ➢牛顿三定律的研究对象是单个物体(质点).若研究对象 较复杂,必须将它各部分隔离开来,分别进行研究 . P FN 讨论