第3章受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、的一般构造板 3.2 受弯构件证截面的受弯性能 22 )。0 正截面受弯承载力计算原理 3.4 单筋矩形截面受弯正截面承载力计算 3.5 双筋矩形截面受弯正截面承载力计算 3.6 T形截面受弯正截面承载力计算

3.1 梁、的一般构造板 3.2 受弯构件证截面的受弯性能 3.3 正截面受弯承载力计算原理 3.4 单筋矩形截面受弯正截面承载力计算 3.5 双筋矩形截面受弯正截面承载力计算 3.6 T形截面受弯正截面承载力计算 第3章 受弯构件的正截面受弯承载力

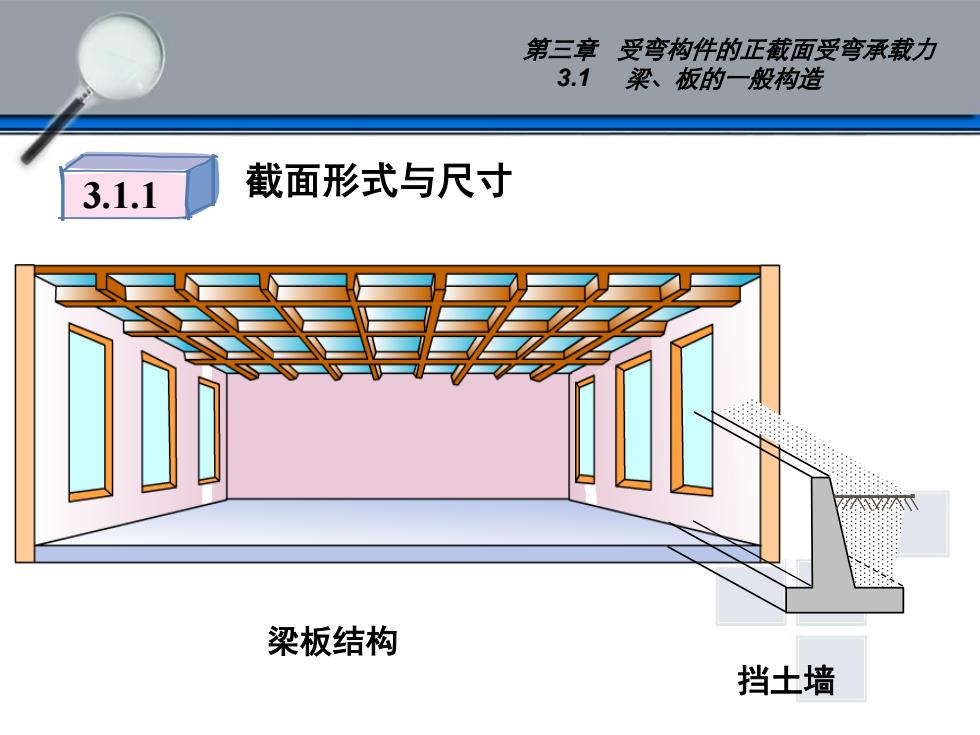

第三章受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 3.1.1 截面形式与尺寸 梁板结构 挡土墙

第三章 受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 3.1.1 截面形式与尺寸 梁板结构 挡土墙

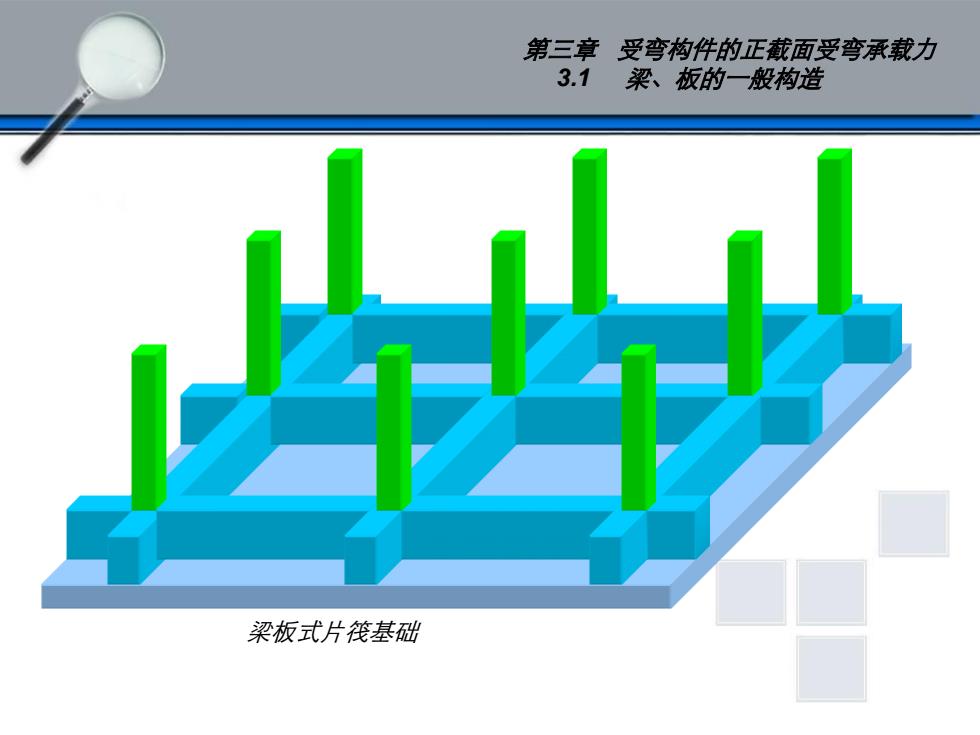

第三章受弯构件的正截面受弯承载力 3.1梁、板的一般构造 梁板式片筏基础

第三章 受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 梁板式片筏基础

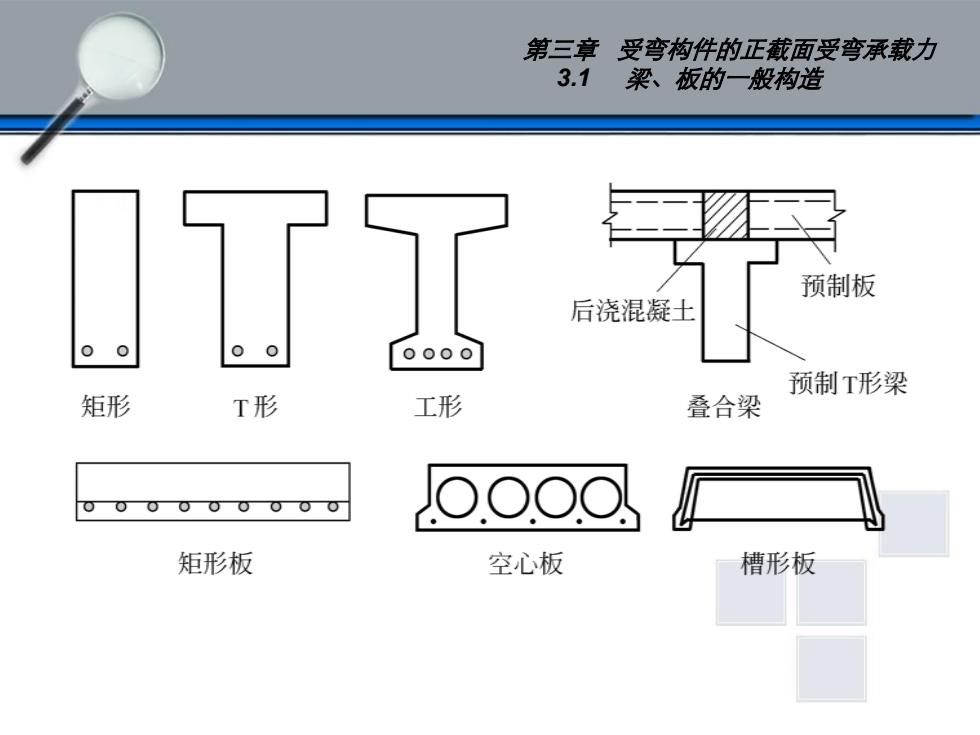

第三章受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 预制板 后浇混凝土 0000 预制T形梁 矩形 T形 工形 叠合梁 oooo 矩形板 空心板 槽形板

第三章 受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造

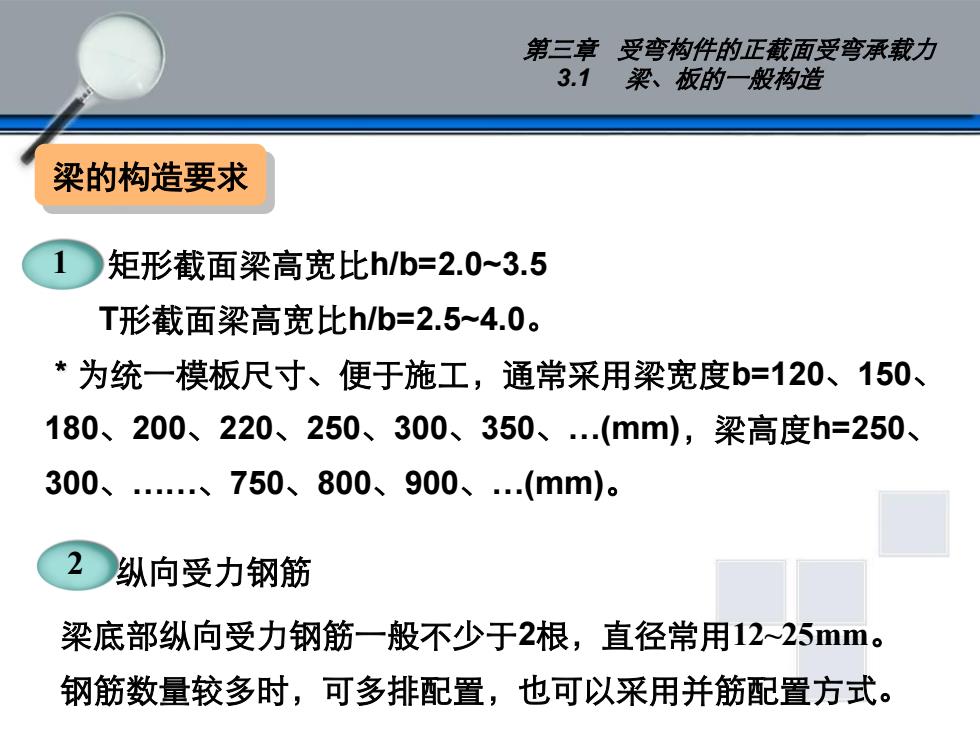

第三章受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 梁的构造要求 矩形截面梁高宽比hb=2.0~3.5 T形截面梁高宽比h/b=2.5~4.0。 *为统一模板尺寸、便于施工,通常采用梁宽度b=120、150、 180、200、220、250、300、350、.(mm),梁高度h=250、 300、.、750、800、900、.(mm)。 纵向受力钢筋 梁底部纵向受力钢筋一般不少于2根,直径常用12~25mm。 钢筋数量较多时,可多排配置,也可以采用并筋配置方式

第三章 受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 梁的构造要求 矩形截面梁高宽比h/b=2.0~3.5 T形截面梁高宽比h/b=2.5~4.0。 *为统一模板尺寸、便于施工,通常采用梁宽度b=120、150、 180、200、220、250、300、350、.(mm),梁高度h=250、 300、.、750、800、900、.(mm)。 纵向受力钢筋 梁底部纵向受力钢筋一般不少于2根,直径常用12~25mm。 钢筋数量较多时,可多排配置,也可以采用并筋配置方式。 1 2

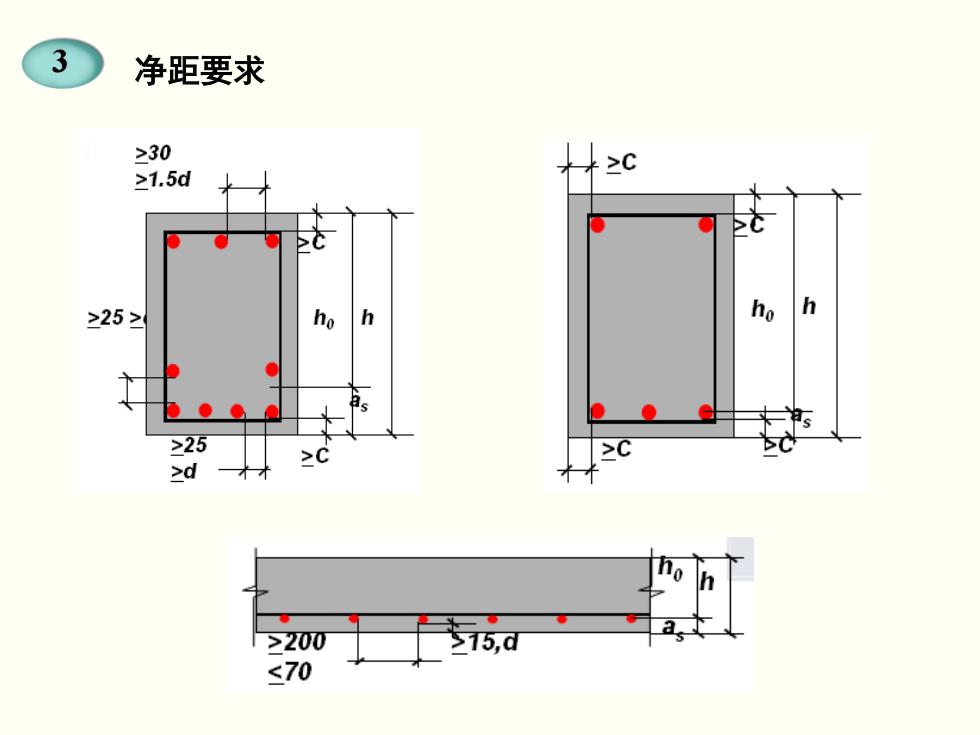

3 净距要求 ≥30 >C ≥1.5d h >25≥ ho 25 ≥d >200 15,d ≤70

3 净距要求

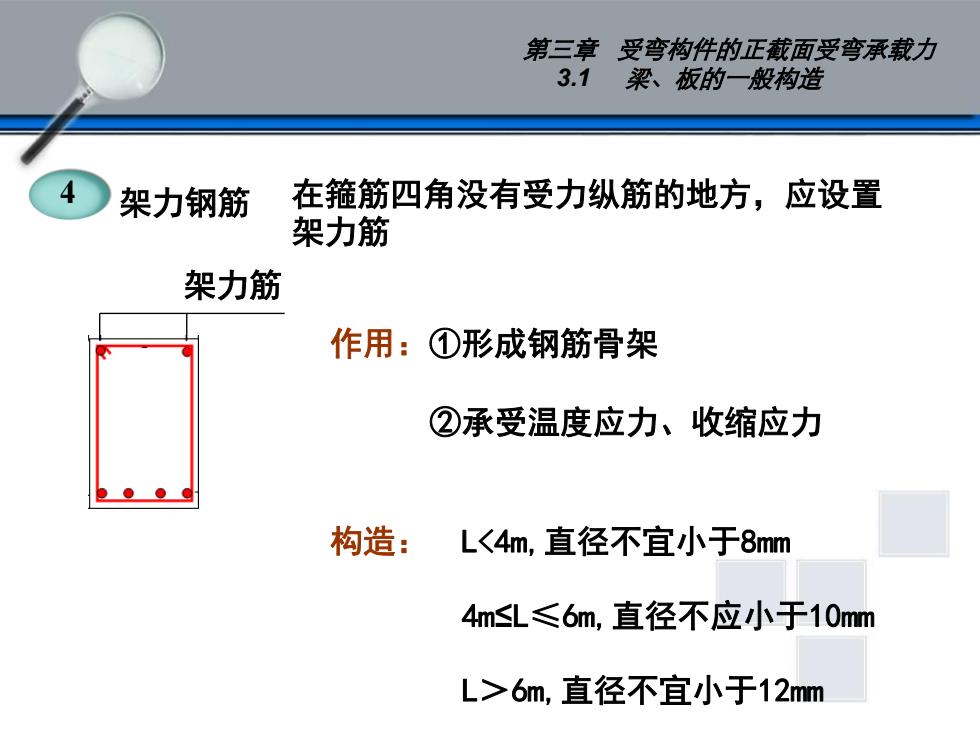

第三章受弯构件的正截面受弯承载力 3.1梁、板的一般构造 架力钢筋 在箍筋四角没有受力纵筋的地方,应设置 架力筋 架力筋 作用:①形成钢筋骨架 ②承受温度应力、收缩应力 构造:L6m,直径不宜小于12mm

第三章 受弯构件的正截面受弯承载力 3.1 梁、板的一般构造 架力钢筋 在箍筋四角没有受力纵筋的地方,应设置 架力筋 架力筋 作用:①形成钢筋骨架 ②承受温度应力、收缩应力 构造: L<4m,直径不宜小于8mm 4m≤L≤6m,直径不应小于10mm L>6m,直径不宜小于12mm 4

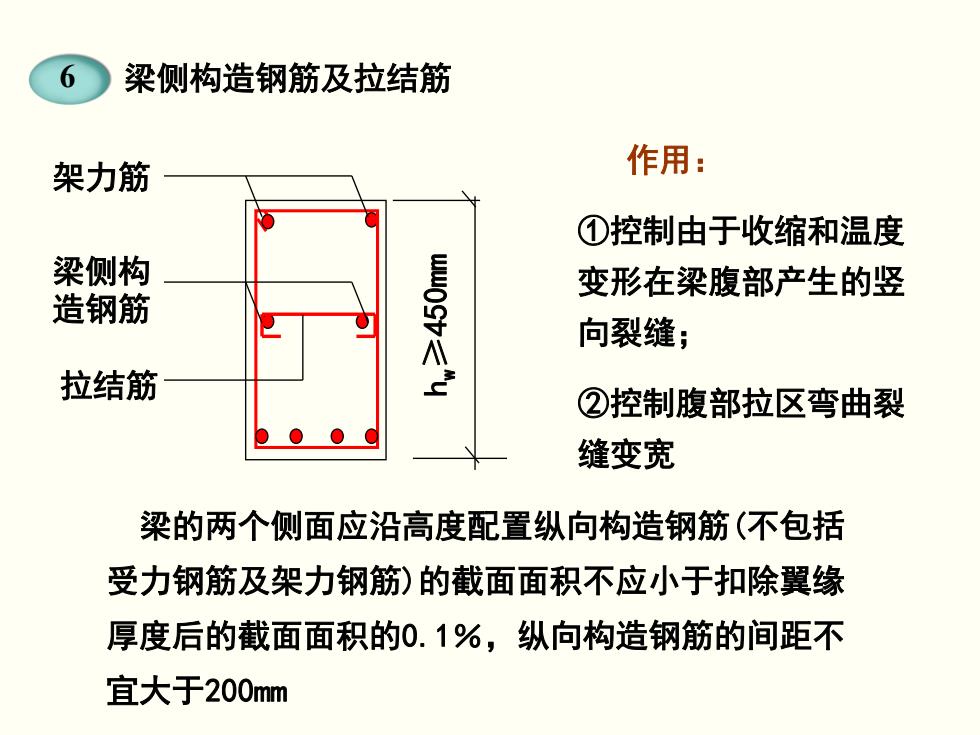

6 梁侧构造钢筋及拉结筋 架力筋 作用: ①控制由于收缩和温度 梁侧构 变形在梁腹部产生的竖 造钢筋 向裂缝; 拉结筋 ②控制腹部拉区弯曲裂 缝变宽 梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋(不包括 受力钢筋及架力钢筋)的截面面积不应小于扣除翼缘 厚度后的截面面积的0.1%,纵向构造钢筋的间距不 宜大于200mm

梁侧构造钢筋及拉结筋 h ≥450mm w 架力筋 梁侧构 造钢筋 拉结筋 梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋(不包括 受力钢筋及架力钢筋)的截面面积不应小于扣除翼缘 厚度后的截面面积的0.1%,纵向构造钢筋的间距不 宜大于200mm 作用: ①控制由于收缩和温度 变形在梁腹部产生的竖 向裂缝; ②控制腹部拉区弯曲裂 缝变宽 6

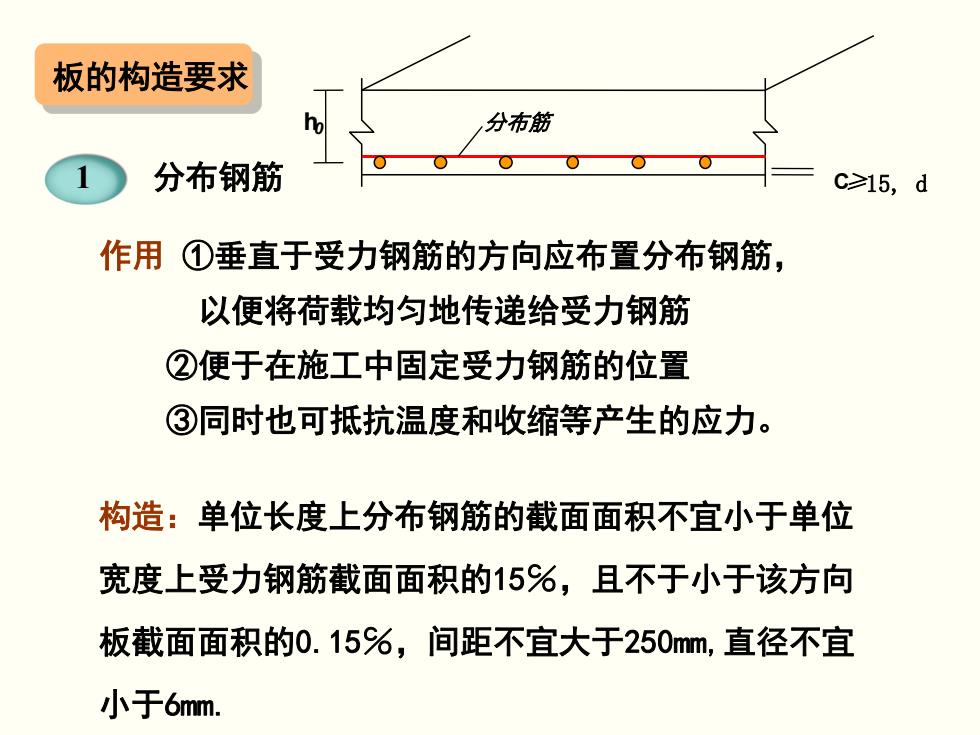

板的构造要求 分布筋 分布钢筋 c≥15,d 作用①垂直于受力钢筋的方向应布置分布钢筋, 以便将荷载均匀地传递给受力钢筋 ②便于在施工中固定受力钢筋的位置 ③同时也可抵抗温度和收缩等产生的应力。 构造:单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位 宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不于小于该方向 板截面面积的0.15%,间距不宜大于250mm,直径不宜 小于6mm

板的构造要求 C≥15, d h0 分布筋 作用 ①垂直于受力钢筋的方向应布置分布钢筋, 以便将荷载均匀地传递给受力钢筋 ②便于在施工中固定受力钢筋的位置 ③同时也可抵抗温度和收缩等产生的应力。 构造:单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位 宽度上受力钢筋截面面积的15℅,且不于小于该方向 板截面面积的0.15℅,间距不宜大于250mm,直径不宜 小于6mm. 1 分布钢筋