第2章大气环境 2.1大气概述 2.2大气污染 23影响大气污染的因素 2.4大气污染控制 2.5全球大气环境变化

第2章 大气环境 2.1 大气概述 2.2 大气污染 2.3 影响大气污染的因素 2.4 大气污染控制 2.5 全球大气环境变化

2.1大气概述 2.1.1大气的组成 2.1.2大气的结构 2.1.3大气边界层的特性

2.1 大气概述 2.1.1 大气的组成 2.1.2 大气的结构 2.1.3 大气边界层的特性

2.1.1大气的组成 成分 体积混合比 成分 体积混合比 氮(N2) 10-6 氧(02) (106 氩(Ar) (10-6 Oxygen 二氧化碳C0 21% 1% 10-6 Argon 氖(Ne (approx.) 0.93% 10-6 Nitrogen 78% 氦(He) 350X10-8 地球大气主要是由氮和氧等组成。目前,人们关心最多的是含量 较少、寿命较短的微量和痕量成分,如二氧花碳、臭氧水汽及气溶 胶等。这是因为尽管他们的浓度很低,但他们在大气中的浓度均有较 大的时空变化,对地气系统热量的收支、大气温度的垂直结构及人类 有着明显的影响

2.1.1 大气的组成 成分 氮(N2) 氧(O2) 氩(Ar) 二氧化碳CO2) 氖(Ne) 氦(He) 氪(Kr) 氡(Rn) 氙(Xe) 甲烷(CH4) 一氧化二氮(O2) 成分 臭氧(O3) 体积混合比 体积混合比 0.209 47 0.000 33 1.82X10-6 0.009 34 0.780 83 0.5X10-6 5.2X10-6 1.1X10-6 1.7X10-6 0.1X10-6 0.3X10-6 10X10-8~50X10-8 地球大气主要是由氮和氧等组成。目前,人们关心最多的是含量 较少、寿命较短的微量和痕量成分,如二氧化碳、臭氧、水汽及气溶 胶等。这是因为尽管他们的浓度很低,但他们在大气中的浓度均有较 大的时空变化,对地气系统热量的收支、大气温度的垂直结构及人类 有着明显的影响

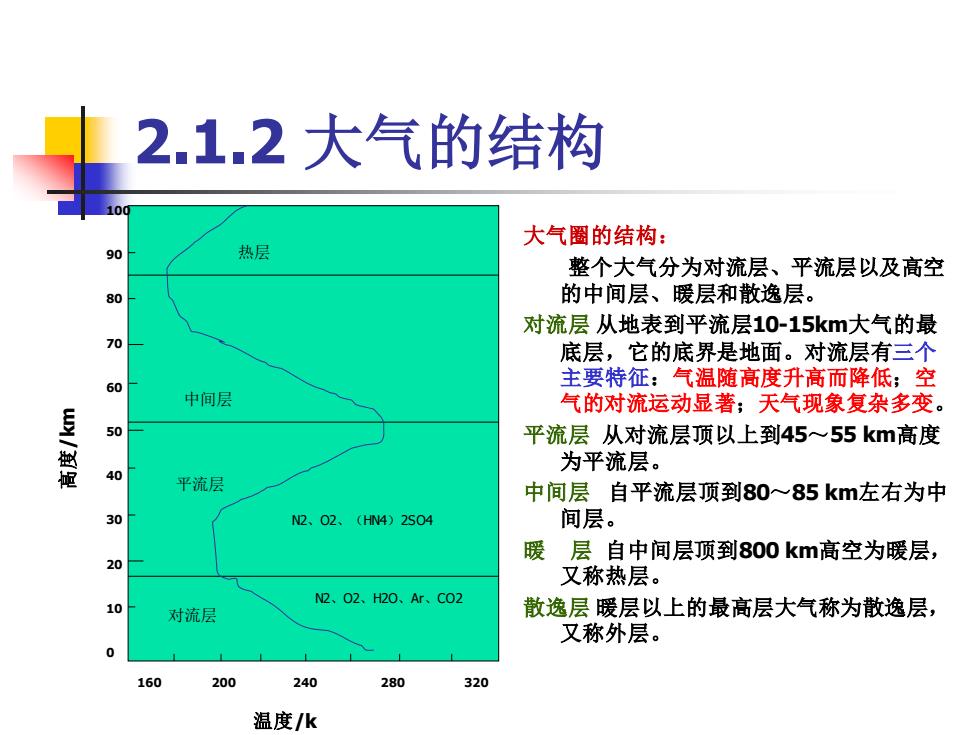

2.1.2大气的结构 大气圈的结构: 90 热层 整个大气分为对流层、平流层以及高空 80 的中间层、暖层和散逸层。 对流层从地表到平流层10-15km大气的最 70 底层,它的底界是地面。对流层有三个 60 主要特征:气温随高度升高而降低;空 中间层 气的对流运动显著;天气现象复杂多变。 8 平流层从对流层顶以上到45~55km高度 为平流层。 40 平流层 中间层自平流层顶到80~85km左右为中 30 N2、O2、(HN4)2SO4 间层。 暖层自中间层顶到800km高空为暖层, 20 又称热层。 N2、O2、H2O、Ar、CO2 10 对流层 散逸层暖层以上的最高层大气称为散逸层, 又称外层。 160 200 240 280 320 温度/k

2.1.2 大气的结构 大气圈的结构: 整个大气分为对流层、平流层以及高空 的中间层、暖层和散逸层。 对流层 从地表到平流层10-15km大气的最 底层,它的底界是地面。对流层有三个 主要特征:气温随高度升高而降低;空 气的对流运动显著;天气现象复杂多变。 平流层 从对流层顶以上到45~55 km高度 为平流层。 中间层 自平流层顶到80~85 km左右为中 间层。 暖 层 自中间层顶到800 km高空为暖层, 又称热层。 散逸层 暖层以上的最高层大气称为散逸层, 又称外层。 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 160 200 240 280 320 中间层 平流层 对流层 N2、O2、H2O、Ar、CO2 热层 N2、O2、(HN4)2SO4 高度/km 温度/k

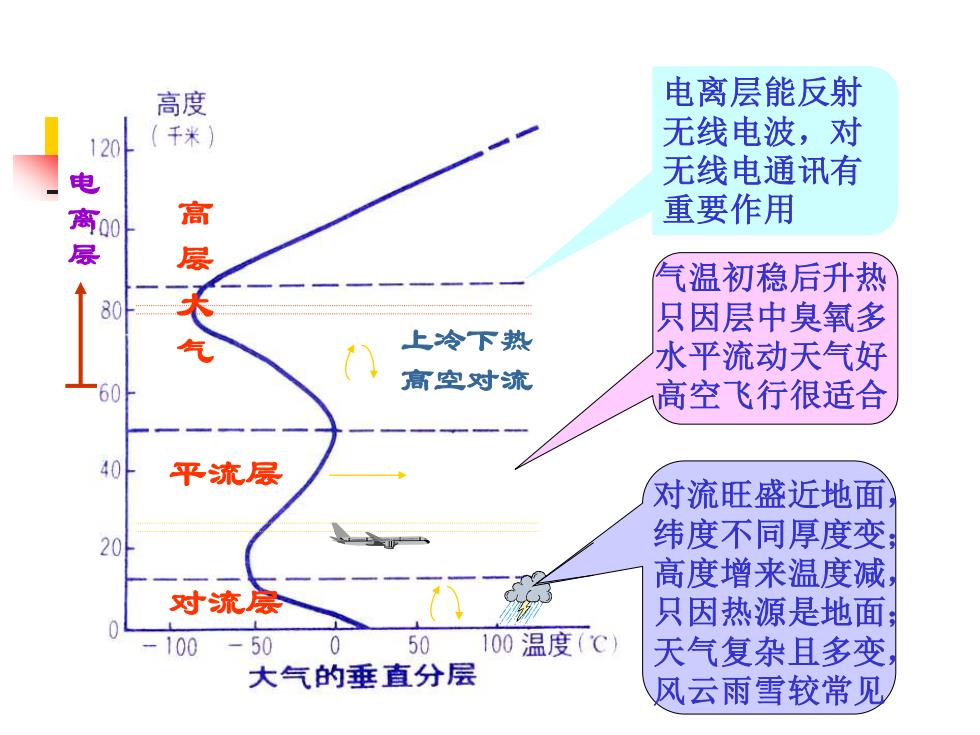

高度 电离层能反射 千米】 无线电波,对 电 无线电通讯有 离00 高 重要作用 层 气温初稳后升热 30 只因层中臭氧多 气 上冷下热 水平流动天气好 高空对流 高空飞行很适合 40 平流层 对流旺盛近地面, 20 纬度不同厚度变; 高度增来温度减 对流层 只因热源是地面; 100 -50 0 50 100温度(℃) 天气复杂且多变, 大气的垂直分层 风云雨雪较常见

对流层 平流层 上冷下热 高空对流 电离层 对流旺盛近地面, 纬度不同厚度变; 高度增来温度减, 只因热源是地面; 天气复杂且多变, 风云雨雪较常见 气温初稳后升热 只因层中臭氧多 水平流动天气好 高空飞行很适合 电离层能反射 无线电波,对 无线电通讯有 重要作用

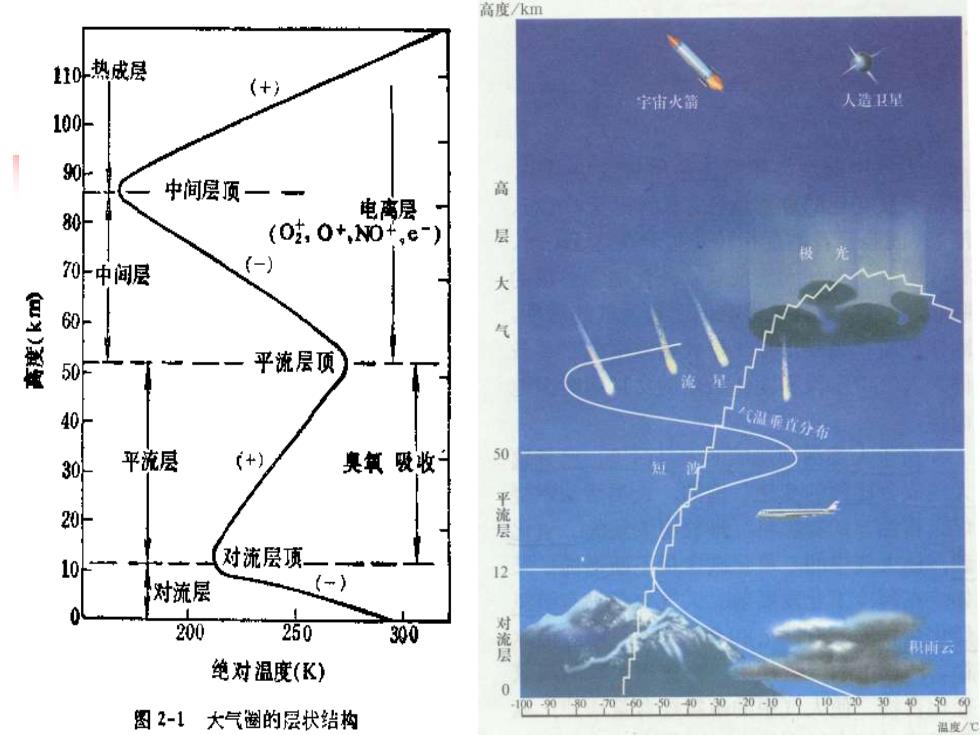

高度km 10以热成层 (+) 宇宙火蕾 人造卫型 100- 90- 中间层顶一一 高 80 电高层 (0克,0+,N0+,e) 70中间层 (-) 60- 50 平流层顶) 40 气温乘直分布 平流层 +) 臭氧段收 50 30 20 平流层 10 对流层项一 对流层 (-) 200 250 300 对流层 积雨云 绝对温度(K) 0 1000700000009 030006 图2-1 大气圈的层状结构 温度/

2.1.3大气边界层的特性 对流层内部根据温度、湿度、气流运动及天气状况等可分为三个层次: 下层 中层 上层 层次 行星边界层或 摩擦层 自由大气层 范围 0-2Km 2-6Km 6一顶部 受地面影响 最大 较小 最小 运动形式 湍流 对流 急流 天气现象 低云、雾、浮 尘、霾 云和降水 冰晶云 大气边界层中气象要素受地面边界的热量和粗糙度影响,具有特殊的 垂直梯度和日变化。一般分为2层:近地层(100m)和摩擦上层

2.1.3 大气边界层的特性 对流层内部根据温度、湿度、气流运动及天气状况等可分为三个层次: 层次 下层 中层 上层 行星边界层或 摩擦层 自由大气 层 范围 0—2Km 2—6Km 6—顶部 受地面影响 最大 较小 最小 运动形式 湍流 对流 急流 天气现象 低云、雾、浮 尘、霾 云和降水 冰晶云 大气边界层中气象要素受地面边界的热量和粗糙度影响,具有特殊的 垂直梯度和日变化。一般分为2层:近地层(100m)和摩擦上层

边界层大气温度与大气稳定度 近地层大气温度的日变化: 白天因地面吸收太阳辐射而加热,空气首先增温,然后通过湍流热传导 和对流等过程,将热量向上传导,是气温随高度递减; ◆日落前后,地面迅速冷却,邻近气层迅速降温,下层递增,上层递减; ◆夜间,地面辐射冷却,近地气层迅速降温,导致逆温分布; ◆日出后,邻近地面的空气随地面增热迅速增温,底层逆温迅速消失 大气稳定度:大气中某一高度的气团在垂直方向的稳定程度 ◆气温随高度而降低的数值,称垂直递减率,以表示;rr时,大气不稳定;r<r时,大气不稳定;r=r时,大气中性

边界层大气温度与大气稳定度 近地层大气温度的日变化: ◆ 白天因地面吸收太阳辐射而加热,空气首先增温,然后通过湍流热传导 和对流等过程,将热量向上传导,是气温随高度递减; ◆ 日落前后,地面迅速冷却,邻近气层迅速降温,下层递增,上层递减; ◆ 夜间,地面辐射冷却,近地气层迅速降温,导致逆温分布; ◆ 日出后,邻近地面的空气随地面增热迅速增温,底层逆温迅速消失 大气稳定度:大气中某一高度的气团在垂直方向的稳定程度 ◆气温随高度而降低的数值,称垂直递减率,以r表示;r rd时,大气不稳定;r<rd时,大气不稳定;r=rd时,大气中性

辐射逆温的生成过程 (a)正常温度层结 (b)逆温开始生成,随地面辐射增强,迅速冷却,逐渐向上发展 (c)辐射达到最强时为黎明前 ()日出后,地面增温,空气自下而上增温,逆温逐渐消失 (e)上午10时左右,逆温消失 这种逆温冬季最强,中纬度地区可达200~300m

(a) 正常温度层结 (b) 逆温开始生成,随地面辐射增强,迅速冷却,逐渐向上发展 (c) 辐射达到最强时为黎明前 (d) 日出后,地面增温,空气自下而上增温,逆温逐渐消失 (e) 上午10时左右,逆温消失 这种逆温冬季最强,中纬度地区可达200~300m

边界层的风和湍流 风: ◆大气边界层中,由于越往高处摩擦力越小,因而风速随高度增 加而极大 ◆近地层风速日变化: ◆白天风速大,夜间风速小;最大值在14:00,最小值在日出前 风速日变化高度变化是由湍流日变化引起的 湍流 下垫面越粗糙,平均风速越大,大气越不稳定,湍流越强

边界层的风和湍流 风: ◆ 大气边界层中,由于越往高处摩擦力越小,因而风速随高度增 加而极大 ◆近地层风速日变化: ◆白天风速大,夜间风速小;最大值在14:00,最小值在日出前 ◆ 风速日变化高度变化是由湍流日变化引起的 湍流 下垫面越粗糙,平均风速越大,大气越不稳定,湍流越强