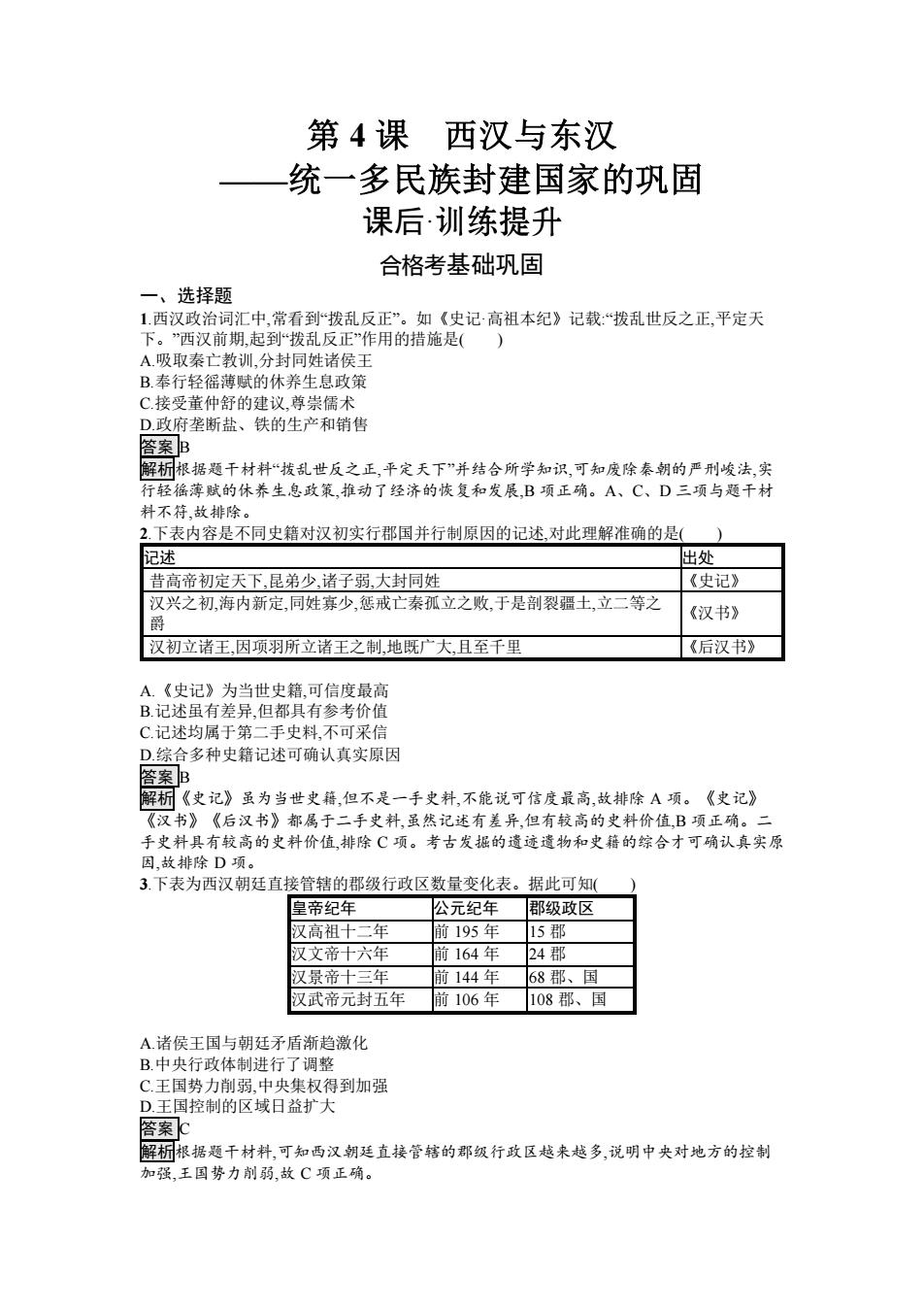

第4课西汉与东汉 统一多民族封建国家的巩固 课后·训练提升 合格考基础巩固 一、选择题 1.西汉政治词汇中,常看到拨乱反正”。如《史记高祖本纪》记载:“拨乱世反之正,平定天 下。”西汉前期.起到“拨乱反正”作用的措施是() A.吸取秦亡教训,分封同姓诸侯王 B.奉行轻徭薄赋的休养生息政策 C接受董仲舒的建议,尊崇儒术 D.政府垄断盐、铁的生产和销售 答案B 解析根据题干材料“拨乱世反之正,平定天下”并结合所学知识,可知废除秦朝的严刑峻法,实 行轻徭薄赋的休养生息政策,推动了经济的恢复和发展,B项正确。A、C、D三项与题千材 料不符,故排除。 2.下表内容是不同史籍对汉初实行郡国并行制原因的记述,对此理解准确的是( 记述 出处 昔高帝初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓 《史记》 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之 爵 《汉书》 汉初立诸王,因项羽所立诸王之制,地既广大,且至千里 《后汉书》 A.《史记》为当世史籍,可信度最高 B.记述虽有差异,但都具有参考价值 C.记述均属于第二手史料,不可采信 D.综合多种史籍记述可确认真实原因 答案B 解桐《史记》虽为当世史籍,但不是一手史料,不能说可信度最高,故排除A项。《史记》 《汉书》《后汉书》都属于二手史料,虽然记述有差异,但有较高的史料价值,B项正确。二 手史料具有较高的史料价值,排除C项。考古发掘的遗迹遗物和史籍的综合才可确认真实原 因,故排除D项。 3.下表为西汉朝廷直接管辖的郡级行政区数量变化表。据此可知( 皇帝纪年 公元纪年 郡级政区 汉高祖十二年 前195年 15郡 汉文帝十六年 前164年 24郡 汉景帝十三年 前144年 68郡、国 汉武帝元封五年 前106年 108郡、国 A诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化 B.中央行政体制进行了调整 C.王国势力削弱,中央集权得到加强 D.王国控制的区域日益扩大 答案c 解析根据题干材料,可知西汉朝廷直接管辖的郡级行政区越来越多,说明中央对地方的控制 加强,王国势力削弱,故C项正确

第 4 课 西汉与东汉 ——统一多民族封建国家的巩固 课后· 合格考基础巩固 一、选择题 1.西汉政治词汇中,常看到“拨乱反正”。如《史记·高祖本纪》记载:“拨乱世反之正,平定天 下。”西汉前期,起到“拨乱反正”作用的措施是( ) A.吸取秦亡教训,分封同姓诸侯王 B.奉行轻徭薄赋的休养生息政策 C.接受董仲舒的建议,尊崇儒术 D.政府垄断盐、铁的生产和销售 答案 B 解析根据题干材料“拨乱世反之正,平定天下”并结合所学知识,可知废除秦朝的严刑峻法,实 行轻徭薄赋的休养生息政策,推动了经济的恢复和发展,B 项正确。A、C、D 三项与题干材 料不符,故排除。 2.下表内容是不同史籍对汉初实行郡国并行制原因的记述,对此理解准确的是( ) 记述 出处 昔高帝初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓 《史记》 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之 爵 《汉书》 汉初立诸王,因项羽所立诸王之制,地既广大,且至千里 《后汉书》 A.《史记》为当世史籍,可信度最高 B.记述虽有差异,但都具有参考价值 C.记述均属于第二手史料,不可采信 D.综合多种史籍记述可确认真实原因 答案 B 解析《史记》虽为当世史籍,但不是一手史料,不能说可信度最高,故排除 A 项。《史记》 《汉书》《后汉书》都属于二手史料,虽然记述有差异,但有较高的史料价值,B 项正确。二 手史料具有较高的史料价值,排除 C 项。考古发掘的遗迹遗物和史籍的综合才可确认真实原 因,故排除 D 项。 3.下表为西汉朝廷直接管辖的郡级行政区数量变化表。据此可知( ) 皇帝纪年 公元纪年 郡级政区 汉高祖十二年 前 195 年 15 郡 汉文帝十六年 前 164 年 24 郡 汉景帝十三年 前 144 年 68 郡、国 汉武帝元封五年 前 106 年 108 郡、国 A.诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化 B.中央行政体制进行了调整 C.王国势力削弱,中央集权得到加强 D.王国控制的区域日益扩大 答案 C 解析根据题干材料,可知西汉朝廷直接管辖的郡级行政区越来越多,说明中央对地方的控制 加强,王国势力削弱,故 C 项正确

4东汉时期,民间流传着一首民谣:“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁。”该民谣所反映的实质是 () A东汉中央集权加强 B.外戚宦官交替专权 C.士族门阀把持朝政 D.豪强地主势力强大 答案D 解析题干材料中的“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁”是指如果传达的是州郡官员以及门阀大 族的指令,必须以霹雳之势完成,反映的实质是豪强地主势力强大故选D项。题干材料反映 的是东汉的中央集权遭到削弱,排除A项;题干材料没有涉及外戚势力,排除B项;题干材料反 映的是地方势力的强大,排除C项。 5.某同学在学习某一课时,制作了这样的知识线索:“‘光武中兴’→外戚宦官交替专权→黄 巾起义”。该线索相关的朝代是( A.秦朝 B.新朝 C.西汉 D.东汉 答案D 解析公元25年,刘秀建立东汉,刘秀即汉光武帝。光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社 会局面的措施,社会上出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。东汉 中期以后,出现外戚宦官交替专权的局面,朝政越来越腐败,阶级矛盾日益尖锐,184年爆发了 张角领导的黄巾起义,故选D项。 6魏文帝曹丕在《典论·自叙》中回忆道:“会黄巾盛于海、岱,山寇暴于并、冀,乘胜转攻,席卷 而南。乡邑望烟而奔,城郭睹尘而溃。”其回忆反映出黄巾起义() A.因土地兼并盛行而爆发 B.主要在沿海地区进行 C.彻底改变了土地所有制 D.动摇了封建统治基础 含案D 解析题干材料“席卷而南“乡邑望烟而奔,城郭睹尘而溃”表明黄巾起义动摇了东汉王朝的统 治基础,故选D项。 7汉武帝时期,汉赋不仅形成了“尚奇“尚繁以大为美”的风尚,而且“或以抒下情而通讽谕, 或以宣上德而尽忠孝”。这说明,当时汉赋() A开创了浪漫主义的先河 B.旨在宣扬儒家民本思想 C迎合了封建统治者的需要 D.实现了各种文体的结合 答案C 懈桐根据题干材料,可知汉赋不仅有“尚奇“尚繁“以大为美”的风尚,而且“或以抒下情而通 讽谕,或以宣上德而尽忠孝”,汉赋作为一种文学形式,迎合了封建统治者的需要,C项正确。 8.下图中的著作是我国古代第一部( A纪传体通史史书 B.纪传体断代史史书 C民间诗歌总集

4.东汉时期,民间流传着一首民谣:“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁。”该民谣所反映的实质是 ( ) A.东汉中央集权加强 B.外戚宦官交替专权 C.士族门阀把持朝政 D.豪强地主势力强大 答案 D 解析题干材料中的“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁”是指如果传达的是州郡官员以及门阀大 族的指令,必须以霹雳之势完成,反映的实质是豪强地主势力强大,故选 D 项。题干材料反映 的是东汉的中央集权遭到削弱,排除 A 项;题干材料没有涉及外戚势力,排除 B 项;题干材料反 映的是地方势力的强大,排除 C 项。 5.某同学在学习某一课时,制作了这样的知识线索:“‘光武中兴’→外戚宦官交替专权→黄 巾起义”。该线索相关的朝代是( ) A.秦朝 B.新朝 C.西汉 D.东汉 答案 D 解析公元 25 年,刘秀建立东汉,刘秀即汉光武帝。光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社 会局面的措施,社会上出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。东汉 中期以后,出现外戚宦官交替专权的局面,朝政越来越腐败,阶级矛盾日益尖锐,184 年爆发了 张角领导的黄巾起义,故选 D 项。 6.魏文帝曹丕在《典论·自叙》中回忆道:“会黄巾盛于海、岱,山寇暴于并、冀,乘胜转攻,席卷 而南。乡邑望烟而奔,城郭睹尘而溃。”其回忆反映出黄巾起义( ) A.因土地兼并盛行而爆发 B.主要在沿海地区进行 C.彻底改变了土地所有制 D.动摇了封建统治基础 答案 D 解析题干材料“席卷而南”“乡邑望烟而奔,城郭睹尘而溃”表明黄巾起义动摇了东汉王朝的统 治基础,故选 D 项。 7.汉武帝时期,汉赋不仅形成了“尚奇”“尚繁”“以大为美”的风尚,而且“或以抒下情而通讽谕, 或以宣上德而尽忠孝”。这说明,当时汉赋( ) A.开创了浪漫主义的先河 B.旨在宣扬儒家民本思想 C.迎合了封建统治者的需要 D.实现了各种文体的结合 答案 C 解析根据题干材料,可知汉赋不仅有“尚奇”“尚繁”“以大为美”的风尚,而且“或以抒下情而通 讽谕,或以宣上德而尽忠孝”,汉赋作为一种文学形式,迎合了封建统治者的需要,C 项正确。 8.下图中的著作是我国古代第一部( ) A.纪传体通史史书 B.纪传体断代史史书 C.民间诗歌总集

D.药物学专著 答案D 解析结合所学知识,可知《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著,故选D项。 二、非选择题 9.经济的发展会受到诸多因素的影响。 材料一民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。…自天子不能具醇,而将 相或乘牛车。上(高祖)于是约法省禁,轻田租,十五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。 —班固《汉书食货志》 材料二(汉景帝)诏曰:“农,天下之本也…其令郡国务劝农桑” 一杜佑《通典》 (1)根据材料一并结合所学知识,回答西汉建立初期面临什么样的经济形势。这是如何造成 的? (2)材料二、材料二体现了什么共同认识?由此采取的治国政策是什么?出现了什么局面? 惨考答案1)经济形势:西汉初期经济萧条,到处一片荒凉景象。原因:秦的暴政,秦末农民战 争、楚汉战争等长期的战乱。 (2)共同认识:以农为本(注重农业生产,提倡以农为本)。治国政策:“与民休息”政策。局面:“文 景之治”。 等级考拓展提高 1据史书记载:“自武帝以后,外廷之官统于丞相,中朝之官统于大司马。”其中,中朝拥有决策 权。由此可知,汉武帝时( A.丞相权力受到削弱 B.丞相不再负责全国政务 C.实现行政与军政的分离 D.皇权受到空前削弱 含案A 解析汉武帝时期,为加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,故A项正确B项 与史实不符,排除:题千材料主要反映的是决策方式的变化,不涉及行政与军政分离,故C项错 误:题千材料反映的是削弱相权,加强皇权,故D项错误。 2.春秋战国时期,大量受过教育的士或进入诸侯大夫的机构,或独立于社会,形成一个不拥有政 治地位却拥有文化的知识阶层。到了秦汉时期,传统知识分子逐渐转变,在思想上依傍古人但 热衷仕途、委身皇权。导致这一变化的文化因素是() A.统治者重视教育 B.科举制度的僵化 C.传统礼制逐渐衰落 D.儒家思想的限制 答案D 解桐题干材料“秦汉时期,传统知识分子逐渐转变,在思想上依傍古人但热衷仕途、委身皇权” 反映了汉武帝时期尊崇儒术,儒学独尊地位确立,故D项正确;题干材料没有体现统治者重视 教育,故A项错误;汉朝没有实行科举制,故B项错误,“依傍古人“热衷仕途、委身皇权”没有 体现传统礼制逐渐衰落.故C项错误。 3.下表为史书中一些文章对当时社会的记述。据此可知西汉时期( 记述 出处 于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者矣 《汉书·食货志》 臣禹…有田百三十亩,陛下过意征臣,臣卖田百亩以供车马 《汉书·王贡两龚鲍传》 文君乃与相如归成都买田宅,为富人 《史记司马相如列传》 及富贵,多买田至四百顷皆泾、渭溉灌,极膏腴上贾 《汉书匡张孔马传》 A.大地主势力日益强大 B.商品经济十分发达

D.药物学专著 答案 D 解析结合所学知识,可知《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著,故选 D 项。 二、非选择题 9.经济的发展会受到诸多因素的影响。 材料一 民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……自天子不能具醇驷,而将 相或乘牛车。上(高祖)于是约法省禁,轻田租,十五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。 ——班固《汉书·食货志》 材料二 (汉景帝)诏曰:“农,天下之本也……其令郡国务劝农桑……” ——杜佑《通典》 (1)根据材料一并结合所学知识,回答西汉建立初期面临什么样的经济形势。这是如何造成 的? (2)材料一、材料二体现了什么共同认识?由此采取的治国政策是什么?出现了什么局面? 参考答案(1)经济形势:西汉初期经济萧条,到处一片荒凉景象。原因:秦的暴政,秦末农民战 争、楚汉战争等长期的战乱。 (2)共同认识:以农为本(注重农业生产,提倡以农为本)。治国政策:“与民休息”政策。局面:“文 景之治”。 等级考拓展提高 1.据史书记载:“自武帝以后,外廷之官统于丞相,中朝之官统于大司马。”其中,中朝拥有决策 权。由此可知,汉武帝时( ) A.丞相权力受到削弱 B.丞相不再负责全国政务 C.实现行政与军政的分离 D.皇权受到空前削弱 答案 A 解析汉武帝时期,为加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,故 A 项正确;B 项 与史实不符,排除;题干材料主要反映的是决策方式的变化,不涉及行政与军政分离,故 C 项错 误;题干材料反映的是削弱相权,加强皇权,故 D 项错误。 2.春秋战国时期,大量受过教育的士或进入诸侯大夫的机构,或独立于社会,形成一个不拥有政 治地位却拥有文化的知识阶层。到了秦汉时期,传统知识分子逐渐转变,在思想上依傍古人但 热衷仕途、委身皇权。导致这一变化的文化因素是( ) A.统治者重视教育 B.科举制度的僵化 C.传统礼制逐渐衰落 D.儒家思想的限制 答案 D 解析题干材料“秦汉时期,传统知识分子逐渐转变,在思想上依傍古人但热衷仕途、委身皇权” 反映了汉武帝时期尊崇儒术,儒学独尊地位确立,故 D 项正确;题干材料没有体现统治者重视 教育,故 A 项错误;汉朝没有实行科举制,故 B 项错误;“依傍古人”“热衷仕途、委身皇权”没有 体现传统礼制逐渐衰落,故 C 项错误。 3.下表为史书中一些文章对当时社会的记述。据此可知西汉时期( ) 记述 出处 于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者矣 《汉书·食货志》 臣禹……有田百三十亩,陛下过意征臣,臣卖田百亩以供车马 《汉书·王贡两龚鲍传》 文君乃与相如归成都,买田宅,为富人 《史记·司马相如列传》 及富贵,多买田至四百顷,皆泾、渭溉灌,极膏腴上贾 《汉书·匡张孔马传》 A.大地主势力日益强大 B.商品经济十分发达

C.土地私有制更加巩固 D.土地兼并现象严重 答案 解析根据题干材料,可知这四高文章中均有与土地买卖相关的记述,如“卖田宅“卖田百 亩“买田宅“买田”等。结合所学知识,可知反映出西汉时期土地买卖现象盛行,说明土地私 有制更加巩固,C项正确。 挑战创新 材料一西域以孝武时始通…汉兴至于孝武,事征四夷,广威德,而张骞始开西域之迹。 —徐天麟《西汉会要》 材料二(安息)其地无丝漆,不知铸铁器。及汉使亡卒降,教铸作它兵器。得汉黄白金,辄以为 器,不用为币。 —班固《汉书西域传》 材料三明朝李时珍所著《本草纲目》记载:“首蓿原出大宛,汉使张骞带归中国,然今处处田 野有之,陕、陇人亦有种者。”同时,西域的各种观赏动物和牲畜,也随着丝路的开通而传入中 原。西域的“天马”、驴、骡、牦牛、骆驼的引进,为中原社会生产和交通运输带来了明显的 效益。对中国社会经济的发展,产生了巨大的动力。而犀牛、大象、狮子、鸵鸟、大狗、鹿 等观赏动物的输入,则为中原人民的文化生活增添了新的内容和乐趣。 一摘编自陈频《张骞凿空西域 及东西方经济文化交流述论》 (1)根据材料一、材料二、材料三并结合所学知识,概括指出张骞通西域后中原与西域交流的 突出特点。 (2)根据材料二、材料三并结合所学知识,说明张骞对中国历史发展的重大贡献。 参考答案1)特点:双向交流;中原输入西域的主要是先进的技术和制度,西域传到中原的多为 地方特产;中原先进文化发挥中心辐射的作用;共赢互利,共同发展:影响深远,开辟了中西方之 间的直接交流:等等。 (2)贡献:沟通了中原与西域地区的经济、文化、政治联系;促进了西域地区的开发和社会进 步;丰富了人们的物质生活;丰富了中华文化的内涵;统一多民族封建国家得到巩固和加强;对 人类社会发展、文明进步起到推动作用

C.土地私有制更加巩固 D.土地兼并现象严重 答案 C 解析根据题干材料,可知这四篇文章中均有与土地买卖相关的记述,如“卖田宅”“卖田百 亩”“买田宅”“买田”等。结合所学知识,可知反映出西汉时期土地买卖现象盛行,说明土地私 有制更加巩固,C 项正确。 挑战创新 材料一 西域以孝武时始通……汉兴至于孝武,事征四夷,广威德,而张骞始开西域之迹。 ——徐天麟《西汉会要》 材料二 (安息)其地无丝漆,不知铸铁器。及汉使亡卒降,教铸作它兵器。得汉黄白金,辄以为 器,不用为币。 ——班固《汉书·西域传》 材料三 明朝李时珍所著《本草纲目》记载:“苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国,然今处处田 野有之,陕、陇人亦有种者。”同时,西域的各种观赏动物和牲畜,也随着丝路的开通而传入中 原。西域的“天马”、驴、骡、牦牛、骆驼的引进,为中原社会生产和交通运输带来了明显的 效益。对中国社会经济的发展,产生了巨大的动力。而犀牛、大象、狮子、鸵鸟、大狗、鹿 等观赏动物的输入,则为中原人民的文化生活增添了新的内容和乐趣。 ——摘编自陈频《张骞凿空西域 及东西方经济文化交流述论》 (1)根据材料一、材料二、材料三并结合所学知识,概括指出张骞通西域后中原与西域交流的 突出特点。 (2)根据材料二、材料三并结合所学知识,说明张骞对中国历史发展的重大贡献。 参考答案(1)特点:双向交流;中原输入西域的主要是先进的技术和制度,西域传到中原的多为 地方特产;中原先进文化发挥中心辐射的作用;共赢互利,共同发展;影响深远,开辟了中西方之 间的直接交流;等等。 (2)贡献:沟通了中原与西域地区的经济、文化、政治联系;促进了西域地区的开发和社会进 步;丰富了人们的物质生活;丰富了中华文化的内涵;统一多民族封建国家得到巩固和加强;对 人类社会发展、文明进步起到推动作用