第18课挽救民族危亡的斗争 课后·训练提升 合格考基础巩固 一、选择题 1.甲午战败刺激了中国知识分子和政府中的开明人士,他们开始意识到洋务运动实际上是一 次“跛足的近代化运动”。基于此,他们力图() A.全面引进西方技术 B.兴办近代军事工业 C.培养各类新式人才 D.革新原有政治制度 答案D 解析结合所学知识,可知甲午中日战争的失败,使近代先进中国人认识到传统器物层面的学 习是不能实现救亡图存的,必须上升到政治层面的学习,因此他们开始意识到洋务运动实际上 是一次“跛足的近代化运动”,故D项正确;A、B、C三项均是洋务运动学习西方的表现,排 除。 2.戊戌维新运动时期,保守派顽固坚持传统,反对变法。以张之洞为代表的洋务派,也不赞成国 家制度转变为西洋模式。各省督抚大多采取消极观望态度。这反映出( A.缙绅士大夫观念都很保守 B.维新缺乏有力的政治支持 C.民族资产阶级政治上软弱 D.制度变革不符合各方利益 答案B 解析戊戌维新运动得不到保守派、洋务派和地方督抚的支持,这说明戊戌维新运动缺乏有力 的政治支持,故B项正确:有些缙绅士大夫的观念比较进步,故A项错误;题千材料和民族资产 阶级政治上的软弱无关,故C项错误;D项说法错误,排除。 3.戊戌维新运动期间出现了第一批近代知识分子,这些人成为自觉的承担时代使命的社会力 量。这说明戊戌维新运动( A壮大资产阶级的实力 B.实现救亡图存的任务 C起到思想启蒙的作用 D.增强了社会革命的基础 答案c 解析题千材料“戊戍维新运动期间出现了第一批近代知识分子,这些人成为自觉的承担时代 使命的社会力量”说明戊戌维新运动起到了思想启蒙的作用,故C项正确;题干材料未强调资 产阶级实力,故A项错误;戊戌维新运动最终失败,没有实现救亡图存的任务,故B项错误;题 千材料和增强了社会革命的基础无关,故D项错误。 4.“瓜分豆剖燃眉急,扶清灭洋树大旗。莫道中华尽懦弱,农民阶级志不移。”该诗反映的历史 事件是() A.三元里人民抗英斗争 B.义和团运动 C.太平天国运动 D.台湾人民反割台斗争 答案B 5.义和团运动兴起之前的口号是“反清复明”,兴起之后提出的口号是“扶清灭洋”,被镇压以后, 余部又提出扫清灭洋”。这从实质上反映了() A.义和团没有明确的斗争目标 B.义和团对中外反动势力认识不断深入

第 18 课 挽救民族危亡的斗争 课后· 合格考基础巩固 一、选择题 1.甲午战败刺激了中国知识分子和政府中的开明人士,他们开始意识到洋务运动实际上是一 次“跛足的近代化运动”。基于此,他们力图( ) A.全面引进西方技术 B.兴办近代军事工业 C.培养各类新式人才 D.革新原有政治制度 答案 D 解析结合所学知识,可知甲午中日战争的失败,使近代先进中国人认识到传统器物层面的学 习是不能实现救亡图存的,必须上升到政治层面的学习,因此他们开始意识到洋务运动实际上 是一次“跛足的近代化运动”,故 D 项正确;A、B、C 三项均是洋务运动学习西方的表现,排 除。 2.戊戌维新运动时期,保守派顽固坚持传统,反对变法。以张之洞为代表的洋务派,也不赞成国 家制度转变为西洋模式。各省督抚大多采取消极观望态度。这反映出( ) A.缙绅士大夫观念都很保守 B.维新缺乏有力的政治支持 C.民族资产阶级政治上软弱 D.制度变革不符合各方利益 答案 B 解析戊戌维新运动得不到保守派、洋务派和地方督抚的支持,这说明戊戌维新运动缺乏有力 的政治支持,故 B 项正确;有些缙绅士大夫的观念比较进步,故 A 项错误;题干材料和民族资产 阶级政治上的软弱无关,故 C 项错误;D 项说法错误,排除。 3.戊戌维新运动期间出现了第一批近代知识分子,这些人成为自觉的承担时代使命的社会力 量。这说明戊戌维新运动( ) A.壮大资产阶级的实力 B.实现救亡图存的任务 C.起到思想启蒙的作用 D.增强了社会革命的基础 答案 C 解析题干材料“戊戌维新运动期间出现了第一批近代知识分子,这些人成为自觉的承担时代 使命的社会力量”说明戊戌维新运动起到了思想启蒙的作用,故 C 项正确;题干材料未强调资 产阶级实力,故 A 项错误;戊戌维新运动最终失败,没有实现救亡图存的任务,故 B 项错误;题 干材料和增强了社会革命的基础无关,故 D 项错误。 4.“瓜分豆剖燃眉急,扶清灭洋树大旗。莫道中华尽懦弱,农民阶级志不移。”该诗反映的历史 事件是( ) A.三元里人民抗英斗争 B.义和团运动 C.太平天国运动 D.台湾人民反割台斗争 答案 B 5.义和团运动兴起之前的口号是“反清复明”,兴起之后提出的口号是“扶清灭洋”,被镇压以后, 余部又提出“扫清灭洋”。这从实质上反映了( ) A.义和团没有明确的斗争目标 B.义和团对中外反动势力认识不断深入

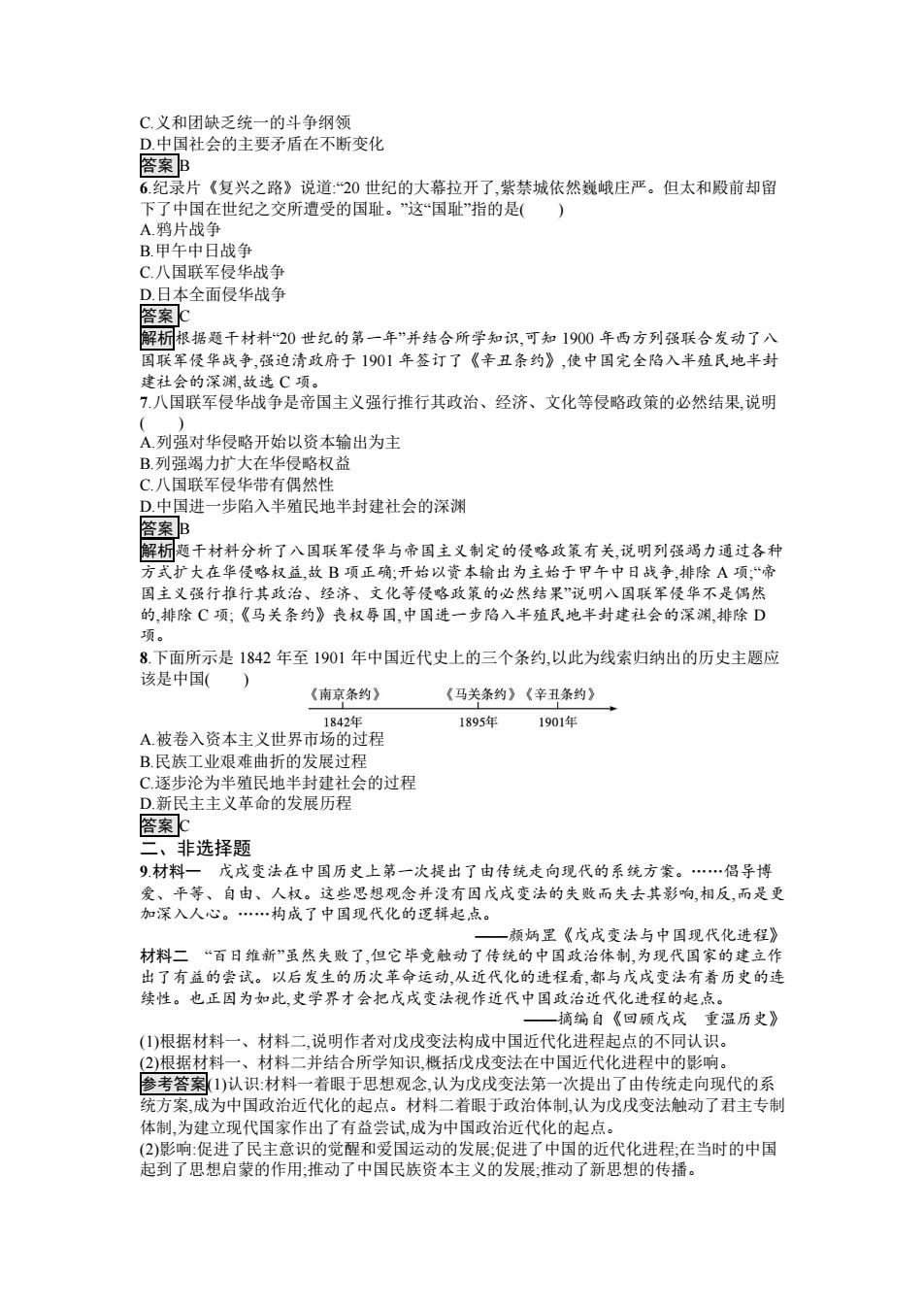

C.义和团缺乏统一的斗争纲领 D.中国社会的主要矛盾在不断变化 答案B 6.纪录片《复兴之路》说道:“20世纪的大幕拉开了,紫禁城依然巍峨庄严。但太和殿前却留 下了中国在世纪之交所遭受的国耻。”这“国耻”指的是() A鸦片战争 B.甲午中日战争 C.八国联军侵华战争 D.日本全面侵华战争 答案C 解析根据题千材料20世纪的第一年”并结合所学知识,可知1900年西方列强联合发动了八 国联军侵华战争,强迫清政府于1901年签订了《辛丑条约》,使中国完全陷入半殖民地半封 建社会的深渊,故选C项。 7.八国联军侵华战争是帝国主义强行推行其政治、经济、文化等侵略政策的必然结果,说明 A.列强对华侵略开始以资本输出为主 B.列强竭力扩大在华侵略权益 C.八国联军侵华带有偶然性 D.中国进一步陷入半殖民地半封建社会的深渊 答案B 解析题干材料分析了八国联军侵华与帝国主义制定的侵略政策有关,说明列强竭力通过各种 方式扩大在华侵略权益,故B项正确:开始以资本输出为主始于甲午中日战争,排除A项:“帝 国主义强行推行其政治、经济、文化等侵略政策的必然结果”说明八国联军侵华不是偶然 的,排除C项;《马关条约》丧权辱国,中国进一步陷入半殖民地半封建社会的深渊,排除D 项。 8.下面所示是1842年至1901年中国近代史上的三个条约,以此为线索归纳出的历史主题应 该是中国( 《南京条约》 《马关条约》《辛丑条约》 1842年 1895年 1901年 A.被卷入资本主义世界市场的过程 B.民族工业艰难曲折的发展过程 C.逐步沦为半殖民地半封建社会的过程 D.新民主主义革命的发展历程 答案c 二、非选择题 9.材料一戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。…倡导博 爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去其影响,相反,而是更 加深入人心。…构成了中国现代化的逻辑起点。 一颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》 材料二“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作 出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从近代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连 续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国政治近代化进程的起点。 一摘编自《回顾戊戌重温历史》 (1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国近代化进程起点的不同认识。 (2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戊变法在中国近代化进程中的影响。 参考答案1)认识:材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系 统方案,成为中国政治近代化的起点。材料二着眼于政治体制,认为戊戊变法触动了君主专制 体制,为建立现代国家作出了有益尝试,成为中国政治近代化的起点。 (2)影响:促进了民主意识的觉醒和爱国运动的发展:促进了中国的近代化进程;在当时的中国 起到了思想启蒙的作用:推动了中国民族资本主义的发展;推动了新思想的传播

C.义和团缺乏统一的斗争纲领 D.中国社会的主要矛盾在不断变化 答案 B 6.纪录片《复兴之路》说道:“20 世纪的大幕拉开了,紫禁城依然巍峨庄严。但太和殿前却留 下了中国在世纪之交所遭受的国耻。”这“国耻”指的是( ) A.鸦片战争 B.甲午中日战争 C.八国联军侵华战争 D.日本全面侵华战争 答案 C 解析根据题干材料“20 世纪的第一年”并结合所学知识,可知 1900 年西方列强联合发动了八 国联军侵华战争,强迫清政府于 1901 年签订了《辛丑条约》,使中国完全陷入半殖民地半封 建社会的深渊,故选 C 项。 7.八国联军侵华战争是帝国主义强行推行其政治、经济、文化等侵略政策的必然结果,说明 ( ) A.列强对华侵略开始以资本输出为主 B.列强竭力扩大在华侵略权益 C.八国联军侵华带有偶然性 D.中国进一步陷入半殖民地半封建社会的深渊 答案 B 解析题干材料分析了八国联军侵华与帝国主义制定的侵略政策有关,说明列强竭力通过各种 方式扩大在华侵略权益,故 B 项正确;开始以资本输出为主始于甲午中日战争,排除 A 项;“帝 国主义强行推行其政治、经济、文化等侵略政策的必然结果”说明八国联军侵华不是偶然 的,排除 C 项;《马关条约》丧权辱国,中国进一步陷入半殖民地半封建社会的深渊,排除 D 项。 8.下面所示是 1842 年至 1901 年中国近代史上的三个条约,以此为线索归纳出的历史主题应 该是中国( ) A.被卷入资本主义世界市场的过程 B.民族工业艰难曲折的发展过程 C.逐步沦为半殖民地半封建社会的过程 D.新民主主义革命的发展历程 答案 C 二、非选择题 9.材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博 爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去其影响,相反,而是更 加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。 ——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》 材料二 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作 出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从近代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连 续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国政治近代化进程的起点。 ——摘编自《回顾戊戌 重温历史》 (1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国近代化进程起点的不同认识。 (2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国近代化进程中的影响。 参考答案(1)认识:材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系 统方案,成为中国政治近代化的起点。材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了君主专制 体制,为建立现代国家作出了有益尝试,成为中国政治近代化的起点。 (2)影响:促进了民主意识的觉醒和爱国运动的发展;促进了中国的近代化进程;在当时的中国 起到了思想启蒙的作用;推动了中国民族资本主义的发展;推动了新思想的传播

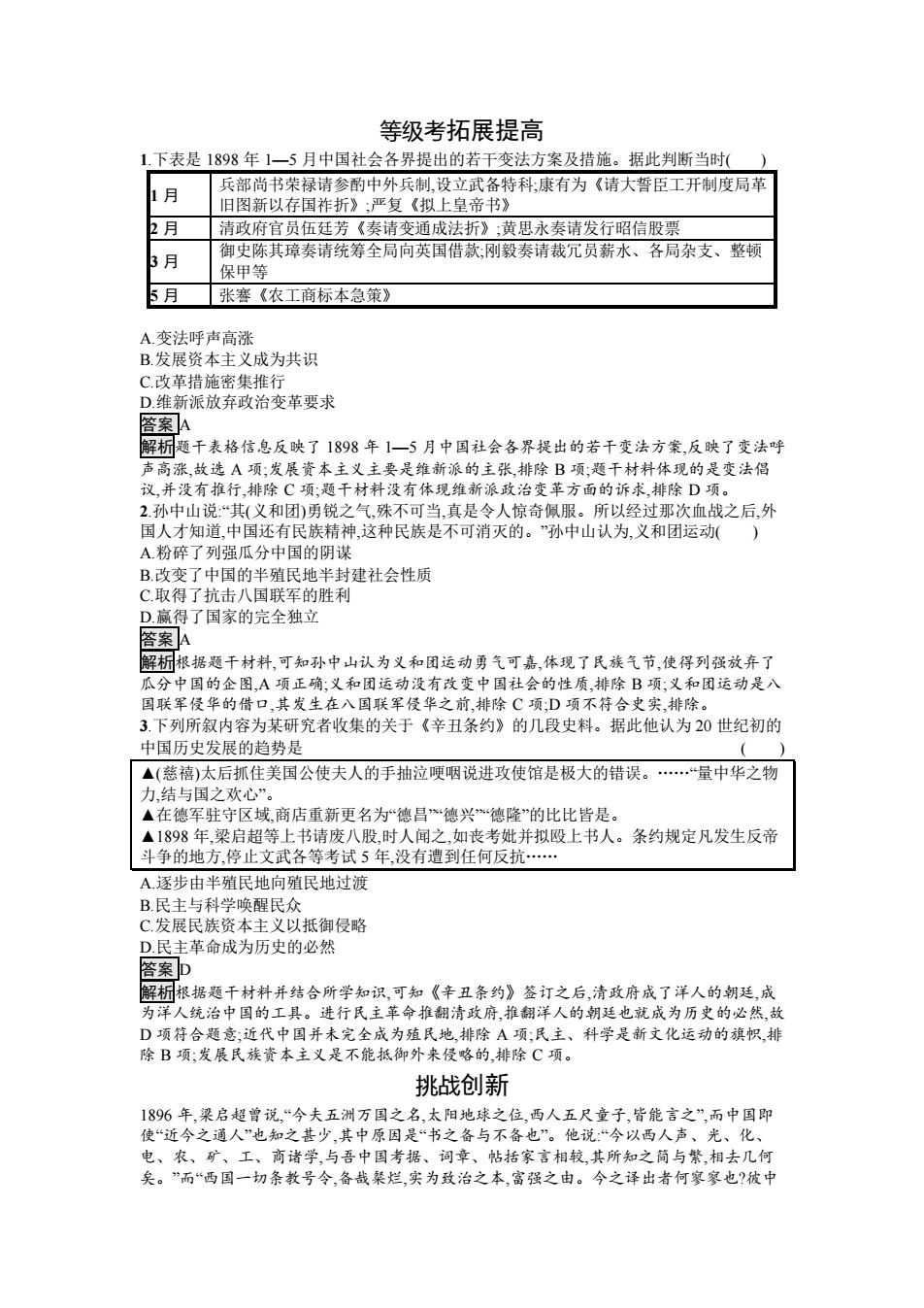

等级考拓展提高 1.下表是1898年1一5月中国社会各界提出的若干变法方案及措施。据此判断当时( 月 兵部尚书荣禄请参酌中外兵制,设立武备特科:康有为《请大誓臣工开制度局革 旧图新以存国祚折》;严复《拟上皇帝书》 2月 清政府官员伍廷芳《奏请变通成法折》;黄思永奏请发行昭信股票 3月 御史陈其璋奏请统筹全局向英国借款,刚毅奏请裁冗员薪水、各局杂支、整顿 保甲等 5月 张塞《农工商标本急策》 A变法呼声高涨 B.发展资本主义成为共识 C改革措施密集推行 D.维新派放弃政治变革要求 答案A 解析题千表格信息反映了1898年1一5月中国社会各界提出的若千变法方案,反映了变法呼 声高涨,故选A项,发展资本主义主要是维新派的主张,排除B项;题千材料体现的是变法倡 议,并没有推行,排除C项:题干材料没有体现维新派政治变革方面的诉求,排除D项。 2.孙中山说:“其(义和团)勇锐之气,殊不可当,真是令人惊奇佩服。所以经过那次血战之后,外 国人才知道,中国还有民族精神,这种民族是不可消灭的。”孙中山认为,义和团运动( A.粉碎了列强瓜分中国的阴谋 B.改变了中国的半殖民地半封建社会性质 C取得了抗击八国联军的胜利 D.赢得了国家的完全独立 答案A 解析根据题千材料,可知孙中山认为义和团运动勇气可嘉,体现了民族气节,使得列强放弃了 瓜分中国的企图,A项正确:义和团运动没有改变中国社会的性质,排除B项:义和团运动是八 国联军侵华的借口,其发生在八国联军侵华之前,排除C项:D项不符合史实,排除。 3.下列所叙内容为某研究者收集的关于《辛丑条约》的几段史料。据此他认为20世纪初的 中国历史发展的趋势是 ▲(慈禧)太后抓住美国公使夫人的手抽泣哽咽说进攻使馆是极大的错误。…“量中华之物 力,结与国之欢心”。 ▲在德军驻守区域.商店重新更名为“德昌*德兴德隆”的比比皆是。 ▲1898年,梁启超等上书请废八股,时人闻之,如丧考妣并拟殴上书人。条约规定凡发生反帝 斗争的地方,停止文武各等考试5年,没有遭到任何反抗… A.逐步由半殖民地向殖民地过渡 B.民主与科学唤醒民众 C.发展民族资本主义以抵御侵略 D.民主革命成为历史的必然 答案D 解析根据题干材料并结合所学知识,可知《辛丑条约》签订之后,清政府成了洋人的朝廷,成 为洋人统治中国的工具。进行民主革命推翻清政府,推翻洋人的朝廷也就成为历史的必然,故 D项符合题意;近代中国并未完全成为殖民地,排除A项:民主、科学是新文化运动的旗帜,排 除B项;发展民族资本主义是不能抵御外来侵略的,排除C项。 挑战创新 1896年,梁启超曾说,“今夫五洲万国之名,太阳地球之位,西人五尺童子,皆能言之”,而中国即 使“近今之通人”也知之甚少,其中原因是“书之备与不备也”。他说:“今以西人声、光、化、 电、农、矿、工、商诸学,与吾中国考据、词章、帖括家言相较,其所知之简与繁,相去几何 矣。”而“西国一切条教号令,备哉桑烂,实为致治之本,富强之由。今之译出者何寥寥也?彼中

等级考拓展提高 1.下表是 1898 年 1—5 月中国社会各界提出的若干变法方案及措施。据此判断当时( ) 1 月 兵部尚书荣禄请参酌中外兵制,设立武备特科;康有为《请大誓臣工开制度局革 旧图新以存国祚折》;严复《拟上皇帝书》 2 月 清政府官员伍廷芳《奏请变通成法折》;黄思永奏请发行昭信股票 3 月 御史陈其璋奏请统筹全局向英国借款;刚毅奏请裁冗员薪水、各局杂支、整顿 保甲等 5 月 张謇《农工商标本急策》 A.变法呼声高涨 B.发展资本主义成为共识 C.改革措施密集推行 D.维新派放弃政治变革要求 答案 A 解析题干表格信息反映了 1898 年 1—5 月中国社会各界提出的若干变法方案,反映了变法呼 声高涨,故选 A 项;发展资本主义主要是维新派的主张,排除 B 项;题干材料体现的是变法倡 议,并没有推行,排除 C 项;题干材料没有体现维新派政治变革方面的诉求,排除 D 项。 2.孙中山说:“其(义和团)勇锐之气,殊不可当,真是令人惊奇佩服。所以经过那次血战之后,外 国人才知道,中国还有民族精神,这种民族是不可消灭的。”孙中山认为,义和团运动( ) A.粉碎了列强瓜分中国的阴谋 B.改变了中国的半殖民地半封建社会性质 C.取得了抗击八国联军的胜利 D.赢得了国家的完全独立 答案 A 解析根据题干材料,可知孙中山认为义和团运动勇气可嘉,体现了民族气节,使得列强放弃了 瓜分中国的企图,A 项正确;义和团运动没有改变中国社会的性质,排除 B 项;义和团运动是八 国联军侵华的借口,其发生在八国联军侵华之前,排除 C 项;D 项不符合史实,排除。 3.下列所叙内容为某研究者收集的关于《辛丑条约》的几段史料。据此他认为 20 世纪初的 中国历史发展的趋势是 ( ) ▲(慈禧)太后抓住美国公使夫人的手抽泣哽咽说进攻使馆是极大的错误。……“量中华之物 力,结与国之欢心”。 ▲在德军驻守区域,商店重新更名为“德昌”“德兴”“德隆”的比比皆是。 ▲1898 年,梁启超等上书请废八股,时人闻之,如丧考妣并拟殴上书人。条约规定凡发生反帝 斗争的地方,停止文武各等考试 5 年,没有遭到任何反抗…… A.逐步由半殖民地向殖民地过渡 B.民主与科学唤醒民众 C.发展民族资本主义以抵御侵略 D.民主革命成为历史的必然 答案 D 解析根据题干材料并结合所学知识,可知《辛丑条约》签订之后,清政府成了洋人的朝廷,成 为洋人统治中国的工具。进行民主革命推翻清政府,推翻洋人的朝廷也就成为历史的必然,故 D 项符合题意;近代中国并未完全成为殖民地,排除 A 项;民主、科学是新文化运动的旗帜,排 除 B 项;发展民族资本主义是不能抵御外来侵略的,排除 C 项。 挑战创新 1896 年,梁启超曾说,“今夫五洲万国之名,太阳地球之位,西人五尺童子,皆能言之”,而中国即 使“近今之通人”也知之甚少,其中原因是“书之备与不备也”。他说:“今以西人声、光、化、 电、农、矿、工、商诸学,与吾中国考据、词章、帖括家言相较,其所知之简与繁,相去几何 矣。”而“西国一切条教号令,备哉粲烂,实为致治之本,富强之由。今之译出者何寥寥也?彼中

艺术,日出日新,愈变愈上,新者一出,旧者尽废。今之各书译成,率在二十年前,彼人视之,已为 陈言矣”。因此,他认为:“国家欲自强,以多译西书为本:学者欲自立,以多读西书为功。” (1)根据材料,概括梁启超对引进西学的认识。 (2)根据材料并结合所学知识,简析梁启超提出引进西学主张的意义。 参考答案1)认识:西方科技较中国发达,思想、学术成果丰硕:须大量引进西学:应不断吸取西 学的最新成果。 (2)意义:推动西学传播:促进思想启蒙和社会观念转变,为戊戌维新运动作舆论准备

艺术,日出日新,愈变愈上,新者一出,旧者尽废。今之各书译成,率在二十年前,彼人视之,已为 陈言矣”。因此,他认为:“国家欲自强,以多译西书为本;学者欲自立,以多读西书为功。” (1)根据材料,概括梁启超对引进西学的认识。 (2)根据材料并结合所学知识,简析梁启超提出引进西学主张的意义。 参考答案(1)认识:西方科技较中国发达,思想、学术成果丰硕;须大量引进西学;应不断吸取西 学的最新成果。 (2)意义:推动西学传播;促进思想启蒙和社会观念转变;为戊戌维新运动作舆论准备