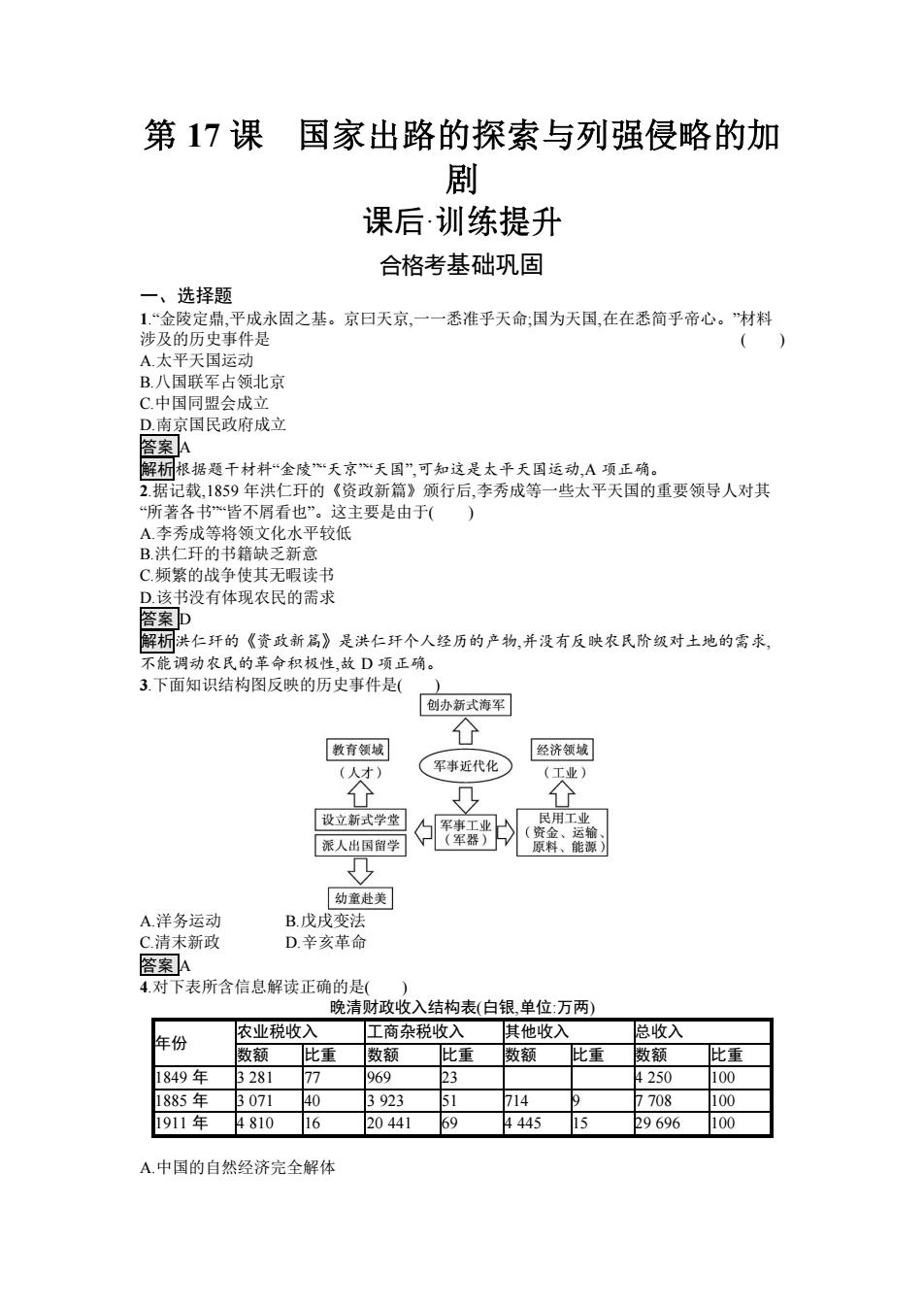

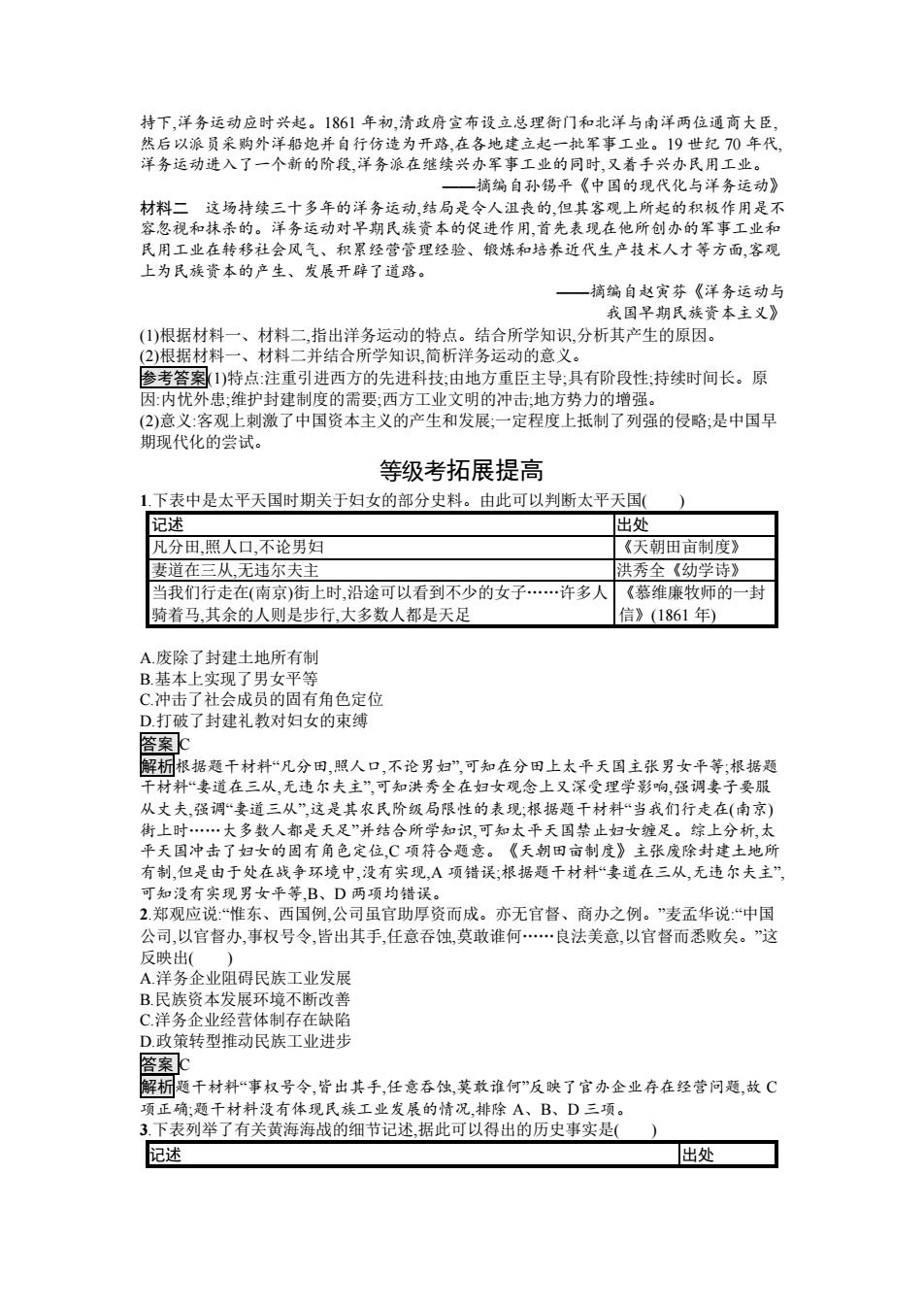

第17课国家出路的探索与列强侵略的加 剧 课后·训练提升 合格考基础巩固 一、选择题 1“金陵定鼎,平成永固之基。京曰天京,一一悉准乎天命;国为天国,在在悉简乎帝心。”材料 涉及的历史事件是 () A.太平天国运动 B.八国联军占领北京 C.中国同盟会成立 D.南京国民政府成立 答案A 解析根据题干材料“金陵“天京“天国”,可知这是太平天国运动,A项正确。 2.据记载,1859年洪仁开的《资政新篇》颁行后,李秀成等一些太平天国的重要领导人对其 “所著各书“皆不屑看也”。这主要是由于() A.李秀成等将领文化水平较低 B.洪仁玕的书籍缺乏新意 C频繁的战争使其无暇读书 D.该书没有体现农民的需求 答案D 解析洪仁纤的《资政新篇》是洪仁纤个人经历的产物,并没有反映农民阶级对土地的需求, 不能调动农民的革命积极性,故D项正确。 3.下面知识结构图反映的历史事件是( 创办新式海军 个 教育领域 经济领域 (人 军事近代化 (工业) 个 0 个 设立新式学堂 军事工业 民用工业 (军器) (资金、运输 派人出国留学 原料、能源) 幼童赴美 A.洋务运动 B.戊戌变法 C.清末新政 D.辛亥革命 答案A 4.对下表所含信息解读正确的是( 晚清财政收入结构表(白银,单位万两) 工商杂税收入 其他收入 年份 农业税收入 总收入 数额 比重 数额 比重 数额 比重 数额 比重 1849年 3281 77 969 23 4250 100 1885年 3071 40 3923 51 714 9 7708 100 1911年 4810 16 20441 69 4445 15 29696 100 A.中国的自然经济完全解体

第 17 课 国家出路的探索与列强侵略的加 剧 课后· 合格考基础巩固 一、选择题 1.“金陵定鼎,平成永固之基。京曰天京,一一悉准乎天命;国为天国,在在悉简乎帝心。”材料 涉及的历史事件是 ( ) A.太平天国运动 B.八国联军占领北京 C.中国同盟会成立 D.南京国民政府成立 答案 A 解析根据题干材料“金陵”“天京”“天国”,可知这是太平天国运动,A 项正确。 2.据记载,1859 年洪仁玕的《资政新篇》颁行后,李秀成等一些太平天国的重要领导人对其 “所著各书”“皆不屑看也”。这主要是由于( ) A.李秀成等将领文化水平较低 B.洪仁玕的书籍缺乏新意 C.频繁的战争使其无暇读书 D.该书没有体现农民的需求 答案 D 解析洪仁玕的《资政新篇》是洪仁玕个人经历的产物,并没有反映农民阶级对土地的需求, 不能调动农民的革命积极性,故 D 项正确。 3.下面知识结构图反映的历史事件是( ) A.洋务运动 B.戊戌变法 C.清末新政 D.辛亥革命 答案 A 4.对下表所含信息解读正确的是( ) 晚清财政收入结构表(白银,单位:万两) 年份 农业税收入 工商杂税收入 其他收入 总收入 数额 比重 数额 比重 数额 比重 数额 比重 1849 年 3 281 77 969 23 4 250 100 1885 年 3 071 40 3 923 51 714 9 7 708 100 1911 年 4 810 16 20 441 69 4 445 15 29 696 100 A.中国的自然经济完全解体

B.洋务企业成为晚清财政收入的主要来源 C.近代民族工业发展对晚清财政产生巨大影响 D.外国资本主义放松了对华经济侵略 答案C 解析自然经济解体是一个过程,清末自然经济只是逐步解体,并未完全解体,排除A项;洋务运 动发生于19世纪60一90年代,不符合题干材料的时间跨度,排除B项:民族资本主义产生于 十九世纪六七十年代,且一直发展壮大,图表中的税收变化与民族资本主义的发展密不可分, 故C项正确;1849一1911年,外国资本主义没有放松对华的经济侵略,排除D项。 5.在对开平煤矿的开发进行规划时,唐廷枢建议李鸿章:“欲使开平之煤大行,以夺洋煤之 利…苟非由铁路运煤,诚恐终难振作。”其建议反映出( A.洋务运动使人们对近代交通有了新认识 B.洋务运动揭开了近代铁路建设的序幕 C.朝野上下对洋务运动的作用已达成共识 D.近代铁路建设关系到洋务运动的成败 答案A 解析根据题干材料“欲使开平之煤大行…苟非由铁路运煤,诚恐终难振作”,可知洋务派在创 办开平煤矿等过程中逐渐认识到铁路等近代交通工具的重要作用,故A项正确。 6.当某条约的若干条款传出后,光绪皇帝发出“台湾割则天下人心皆去,朕何以为天下主!的哀 叹,台籍京官及举人纷纷声言“与其生为降虏,不如死为义民!”该条约应是 () A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《马关条约》 客案D 解析根据题千材料“台湾割则天下人心皆去”并结合所学知识,可知甲午中日战争失败后,清政 府被迫与日本签订《马关条约》,割让台湾全岛及所有附属各岛屿给日本,故D项正确。 7.《中外日报》指出:“我们在甲午战争以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再 讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。”这表明甲午中日战争( A.冲击了国人“天朝上国”的观念 B.使清政府从此丧失舆论支持 C促使国人的民族意识觉醒 D激发起民众盲目排外的心理 答案C 解析根据题干材料“甲午战争以前…直截了当地讲救亡”,可知甲午中日战争后,民族危机进 一步加深,促使国人的民族意识觉醒,故选C项。A项为鸦片战争的影响,与题千材料“甲午中 日战争”不符,排除;B项中“丧失”的表述过于夸大,排除;甲午中日战争后,以康有为、梁启超等 人为代表的资产阶级维新派认为只有维新变法,建立君主立宪制,发展工商业,才能挽救民族 危机,实现民族独立和国家富强,排除D项。 8.甲午中日战争后,国际资本潮水般涌进中国,列强希望“整片开发”,减少成本,提升利润,与中 国政府协商集中投资。为此列强( A.开始在中国投资设几 B.发动八国联军侵华战争 C.掀起瓜分中国的狂潮 D.强迫中国开放更多通商口岸 客案 解桐甲午中日战争后,在《马关条约》的刺激下,列强争相在中国划分势力范围,强租租借地 掀起瓜分中国的狂潮,故C项正确。 二、非选择题 9.材料一两次鸦片战争的失败,使清政府内部一批掌握实权的官僚觉悟到中国对西方有不 能不学之处,而所要学的就是西方之技术。于是,在奕、曾国藩、李鸿章等重臣的倡导和主

B.洋务企业成为晚清财政收入的主要来源 C.近代民族工业发展对晚清财政产生巨大影响 D.外国资本主义放松了对华经济侵略 答案 C 解析自然经济解体是一个过程,清末自然经济只是逐步解体,并未完全解体,排除 A 项;洋务运 动发生于 19 世纪 60—90 年代,不符合题干材料的时间跨度,排除 B 项;民族资本主义产生于 十九世纪六七十年代,且一直发展壮大,图表中的税收变化与民族资本主义的发展密不可分, 故 C 项正确;1849—1911 年,外国资本主义没有放松对华的经济侵略,排除 D 项。 5.在对开平煤矿的开发进行规划时,唐廷枢建议李鸿章:“欲使开平之煤大行,以夺洋煤之 利……苟非由铁路运煤,诚恐终难振作。”其建议反映出( ) A.洋务运动使人们对近代交通有了新认识 B.洋务运动揭开了近代铁路建设的序幕 C.朝野上下对洋务运动的作用已达成共识 D.近代铁路建设关系到洋务运动的成败 答案 A 解析根据题干材料“欲使开平之煤大行……苟非由铁路运煤,诚恐终难振作”,可知洋务派在创 办开平煤矿等过程中逐渐认识到铁路等近代交通工具的重要作用,故 A 项正确。 6.当某条约的若干条款传出后,光绪皇帝发出“台湾割则天下人心皆去,朕何以为天下主!”的哀 叹,台籍京官及举人纷纷声言“与其生为降虏,不如死为义民!”该条约应是 ( ) A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《马关条约》 答案 D 解析根据题干材料“台湾割则天下人心皆去”并结合所学知识,可知甲午中日战争失败后,清政 府被迫与日本签订《马关条约》,割让台湾全岛及所有附属各岛屿给日本,故 D 项正确。 7.《中外日报》指出:“我们在甲午战争以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再 讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。”这表明甲午中日战争( ) A.冲击了国人“天朝上国”的观念 B.使清政府从此丧失舆论支持 C.促使国人的民族意识觉醒 D.激发起民众盲目排外的心理 答案 C 解析根据题干材料“甲午战争以前……直截了当地讲救亡”,可知甲午中日战争后,民族危机进 一步加深,促使国人的民族意识觉醒,故选 C 项。A 项为鸦片战争的影响,与题干材料“甲午中 日战争”不符,排除;B 项中“丧失”的表述过于夸大,排除;甲午中日战争后,以康有为、梁启超等 人为代表的资产阶级维新派认为只有维新变法,建立君主立宪制,发展工商业,才能挽救民族 危机,实现民族独立和国家富强,排除 D 项。 8.甲午中日战争后,国际资本潮水般涌进中国,列强希望“整片开发”,减少成本,提升利润,与中 国政府协商集中投资。为此列强( ) A.开始在中国投资设厂 B.发动八国联军侵华战争 C.掀起瓜分中国的狂潮 D.强迫中国开放更多通商口岸 答案 C 解析甲午中日战争后,在《马关条约》的刺激下,列强争相在中国划分势力范围,强租租借地, 掀起瓜分中国的狂潮,故 C 项正确。 二、非选择题 9.材料一 两次鸦片战争的失败,使清政府内部一批掌握实权的官僚,觉悟到中国对西方有不 能不学之处,而所要学的就是西方之技术。于是,在奕 、曾国藩、李鸿章等重臣的倡导和主

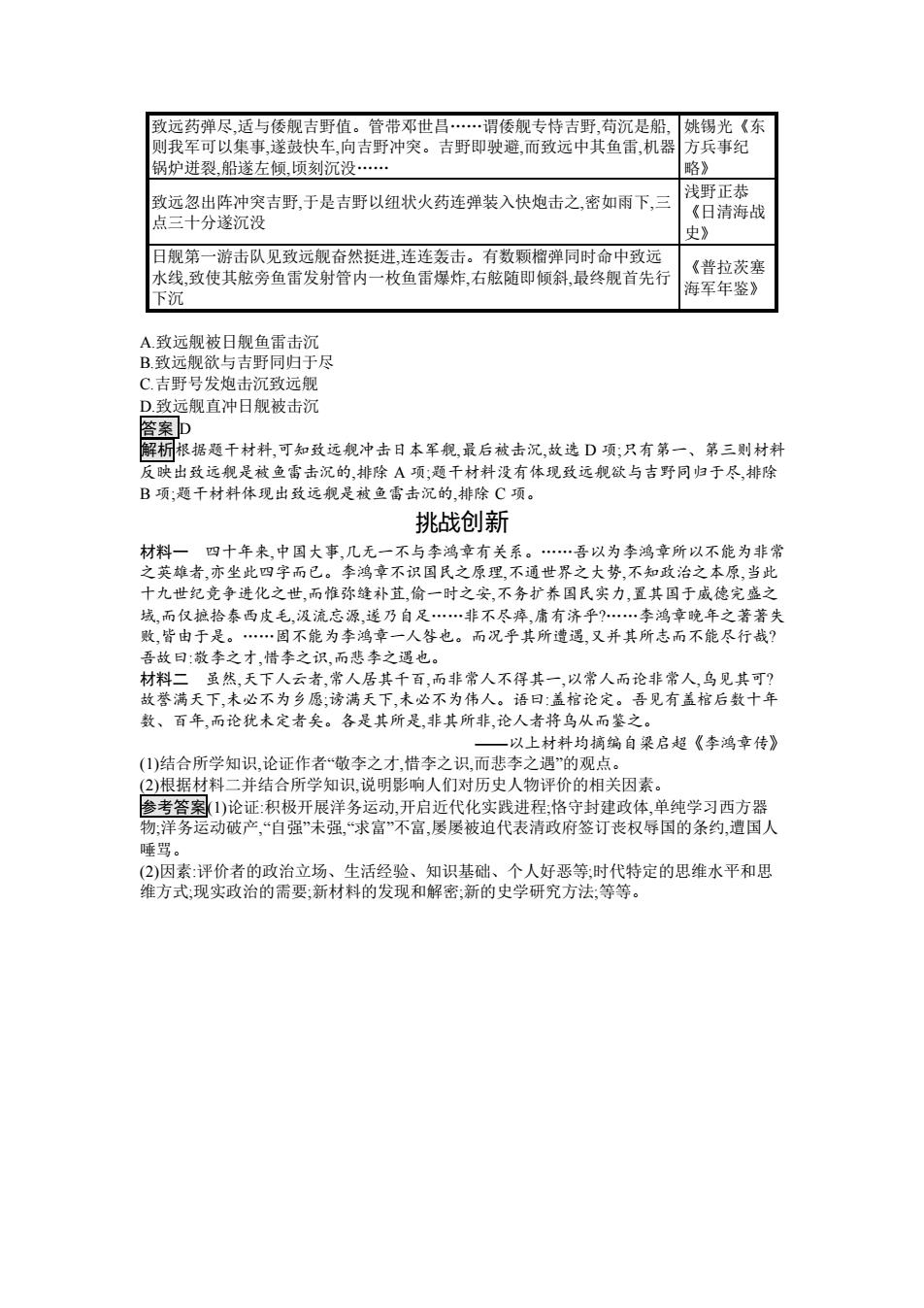

持下,洋务运动应时兴起。1861年初,清政府宣布设立总理衙门和北洋与南洋两位通商大臣, 然后以派员采购外洋船炮并自行仿造为开路,在各地建立起一批军事工业。19世纪70年代, 洋务运动进入了一个新的阶段,洋务派在继续兴办军事工业的同时,又着手兴办民用工业。 一摘编自孙锡平《中国的现代化与洋务运动》 材料二这场持续三十多年的洋务运动,结局是令人沮丧的,但其客观上所起的积极作用是不 容忽视和抹杀的。洋务运动对早期民族资本的促进作用,首先表现在他所创办的军事工业和 民用工业在转移社会风气、积累经营管理经验、锻炼和培养近代生产技术人才等方面,客观 上为民族资本的产生、发展开辟了道路。 一摘编自赵寅芬《洋务运动与 我国早期民族资本主义》 (1)根据材料一、材料二,指出洋务运动的特点。结合所学知识,分析其产生的原因。 (2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析洋务运动的意义。 惨考答案1)特点:注重引进西方的先进科技:由地方重臣主导;具有阶段性;持续时间长。原 因:内忧外患:维护封建制度的需要;西方工业文明的冲击;地方势力的增强。 (2)意义:客观上刺激了中国资本主义的产生和发展;一定程度上抵制了列强的侵略:是中国早 期现代化的尝试。 等级考拓展提高 1下表中是太平天国时期关于妇女的部分史料。由此可以判断太平天国( 记述 出处 凡分田,照人口,不论男妇 《天朝田亩制度》 妻道在三从,无违尔夫主 洪秀全《幼学诗》 当我们行走在(南京)街上时,沿途可以看到不少的女子…许多人 《慕维廉牧师的一封 骑着马,其余的人则是步行,大多数人都是天足 信》(1861年) A.废除了封建土地所有制 B.基本上实现了男女平等 C.冲击了社会成员的固有角色定位 D.打破了封建礼教对妇女的束缚 答案C 解析根据题千材料“凡分田,照人口,不论男妇”,可知在分田上太平天国主张男女平等;根据题 干材料“妻道在三从,无违尔夫主”,可知洪秀全在妇女观念上又深受理学影响,强调妻子要服 从丈夫,强调“妻道三从”,这是其农民阶级局限性的表现:根据题干材料“当我们行走在(南京) 街上时…大多数人都是天足”并结合所学知识,可知太平天国禁止妇女缠足。综上分析,太 平天国冲击了妇女的固有角色定位,C项符合题意。《天朝田亩制度》主张废除封建土地所 有制,但是由于处在战争环境中,没有实现,A项错误:根据题干材料“妻道在三从,无违尔夫主” 可知没有实现男女平等B、D两项均错误。 2郑观应说:“惟东、西国例,公司虽官助厚资而成。亦无官督、商办之例。”麦孟华说:“中国 公司,以官督办,事权号令,皆出其手,任意吞蚀,莫敢谁何…良法美意,以官督而悉败矣。”这 反映出() A.洋务企业阻碍民族工业发展 B.民族资本发展环境不断改善 C.洋务企业经营体制存在缺陷 D.政策转型推动民族工业进步 答案c 解析题千材料“事权号令,皆出其手,任意吞蚀,莫敢谁何”反映了官办企业存在经营问题,故C 项正确;题干材料没有体现民族工业发展的情况,排除A、B、D三项。 3.下表列举了有关黄海海战的细节记述,据此可以得出的历史事实是( 记迷述 出处

持下,洋务运动应时兴起。1861 年初,清政府宣布设立总理衙门和北洋与南洋两位通商大臣, 然后以派员采购外洋船炮并自行仿造为开路,在各地建立起一批军事工业。19 世纪 70 年代, 洋务运动进入了一个新的阶段,洋务派在继续兴办军事工业的同时,又着手兴办民用工业。 ——摘编自孙锡平《中国的现代化与洋务运动》 材料二 这场持续三十多年的洋务运动,结局是令人沮丧的,但其客观上所起的积极作用是不 容忽视和抹杀的。洋务运动对早期民族资本的促进作用,首先表现在他所创办的军事工业和 民用工业在转移社会风气、积累经营管理经验、锻炼和培养近代生产技术人才等方面,客观 上为民族资本的产生、发展开辟了道路。 ——摘编自赵寅芬《洋务运动与 我国早期民族资本主义》 (1)根据材料一、材料二,指出洋务运动的特点。结合所学知识,分析其产生的原因。 (2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析洋务运动的意义。 参考答案(1)特点:注重引进西方的先进科技;由地方重臣主导;具有阶段性;持续时间长。原 因:内忧外患;维护封建制度的需要;西方工业文明的冲击;地方势力的增强。 (2)意义:客观上刺激了中国资本主义的产生和发展;一定程度上抵制了列强的侵略;是中国早 期现代化的尝试。 等级考拓展提高 1.下表中是太平天国时期关于妇女的部分史料。由此可以判断太平天国( ) 记述 出处 凡分田,照人口,不论男妇 《天朝田亩制度》 妻道在三从,无违尔夫主 洪秀全《幼学诗》 当我们行走在(南京)街上时,沿途可以看到不少的女子……许多人 骑着马,其余的人则是步行,大多数人都是天足 《慕维廉牧师的一封 信》(1861 年) A.废除了封建土地所有制 B.基本上实现了男女平等 C.冲击了社会成员的固有角色定位 D.打破了封建礼教对妇女的束缚 答案 C 解析根据题干材料“凡分田,照人口,不论男妇”,可知在分田上太平天国主张男女平等;根据题 干材料“妻道在三从,无违尔夫主”,可知洪秀全在妇女观念上又深受理学影响,强调妻子要服 从丈夫,强调“妻道三从”,这是其农民阶级局限性的表现;根据题干材料“当我们行走在(南京) 街上时……大多数人都是天足”并结合所学知识,可知太平天国禁止妇女缠足。综上分析,太 平天国冲击了妇女的固有角色定位,C 项符合题意。《天朝田亩制度》主张废除封建土地所 有制,但是由于处在战争环境中,没有实现,A 项错误;根据题干材料“妻道在三从,无违尔夫主”, 可知没有实现男女平等,B、D 两项均错误。 2.郑观应说:“惟东、西国例,公司虽官助厚资而成。亦无官督、商办之例。”麦孟华说:“中国 公司,以官督办,事权号令,皆出其手,任意吞蚀,莫敢谁何……良法美意,以官督而悉败矣。”这 反映出( ) A.洋务企业阻碍民族工业发展 B.民族资本发展环境不断改善 C.洋务企业经营体制存在缺陷 D.政策转型推动民族工业进步 答案 C 解析题干材料“事权号令,皆出其手,任意吞蚀,莫敢谁何”反映了官办企业存在经营问题,故 C 项正确;题干材料没有体现民族工业发展的情况,排除 A、B、D 三项。 3.下表列举了有关黄海海战的细节记述,据此可以得出的历史事实是( ) 记述 出处

致远药弹尽适与倭舰吉野值。管带邓世昌…谓倭舰专恃吉野,苟沉是船, 姚锡光《东 则我军可以集事,遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器 方兵事纪 锅炉进裂,船遂左倾,顷刻沉没… 略》 致远忽出阵冲突吉野,于是吉野以纽状火药连弹装入快炮击之,密如雨下,三 浅野正恭 点三十分遂沉没 《日清海战 史》 日舰第一游击队见致远舰奋然挺进,连连轰击。有数颗榴弹同时命中致远 水线,致使其舷旁鱼雷发射管内一枚鱼雷爆炸,右舷随即倾斜,最终舰首先行 《普拉茨塞 下沉 海军年鉴》 A致远舰被日舰鱼雷击沉 B.致远舰欲与吉野同归于尽 C.吉野号发炮击沉致远舰 D.致远舰直冲日舰被击沉 答案D 解析根据题干材料,可知致远舰冲击日本军舰,最后被击沉,故选D项;只有第一、第三则材料 反映出致远舰是被鱼雷击沉的,排除A项:题千材料没有体现致远舰欲与吉野同归于尽,排除 B项;题千材料体现出致远舰是被鱼雷击沉的,排除C项。 挑战创新 材料一四十年来,中国大事,几无一不与李鸿章有关系。…吾以为李鸿章所以不能为非常 之英雄者,亦坐此四字而已。李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原,当此 十九世纪竞争进化之世,而惟弥缝补苴,偷一时之安,不务扩养国民实力,置其国于威德完盛之 域,而仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源,遂乃自足…非不尽瘁,庸有济乎?…李鸿章晚年之著著失 败,皆由于是。…固不能为李鸿章一人答也。而况乎其所遭遇,又并其所志而不能尽行哉? 吾故曰:敬李之才,惜李之识,而悲李之遇也。 材料二虽然,天下人云者,常人居其千百,而非常人不得其一,以常人而论非常人,乌见其可? 故誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。语曰:盖棺论定。吾见有盖棺后数十年 数、百年,而论犹未定者矣。各是其所是,非其所非,论人者将乌从而鉴之。 一以上材料均摘编自莱启超《李鸿章传》 (1)结合所学知识,论证作者“敬李之才,惜李之识,而悲李之遇”的观点。 (2)根据材料二并结合所学知识,说明影响人们对历史人物评价的相关因素。 参考答案1)论证:积极开展洋务运动,开启近代化实践进程:恪守封建政体,单纯学习西方器 物:洋务运动破产,“自强”未强,“求富”不富,屡屡被迫代表清政府签订丧权辱国的条约,遭国人 唾骂。 (2)因素:评价者的政治立场、生活经验、知识基础、个人好恶等:时代特定的思维水平和思 维方式:现实政治的需要:新材料的发现和解密,新的史学研究方法:等等

致远药弹尽,适与倭舰吉野值。管带邓世昌……谓倭舰专恃吉野,苟沉是船, 则我军可以集事,遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器 锅炉迸裂,船遂左倾,顷刻沉没…… 姚锡光《东 方兵事纪 略》 致远忽出阵冲突吉野,于是吉野以纽状火药连弹装入快炮击之,密如雨下,三 点三十分遂沉没 浅野正恭 《日清海战 史》 日舰第一游击队见致远舰奋然挺进,连连轰击。有数颗榴弹同时命中致远 水线,致使其舷旁鱼雷发射管内一枚鱼雷爆炸,右舷随即倾斜,最终舰首先行 下沉 《普拉茨塞 海军年鉴》 A.致远舰被日舰鱼雷击沉 B.致远舰欲与吉野同归于尽 C.吉野号发炮击沉致远舰 D.致远舰直冲日舰被击沉 答案 D 解析根据题干材料,可知致远舰冲击日本军舰,最后被击沉,故选 D 项;只有第一、第三则材料 反映出致远舰是被鱼雷击沉的,排除 A 项;题干材料没有体现致远舰欲与吉野同归于尽,排除 B 项;题干材料体现出致远舰是被鱼雷击沉的,排除 C 项。 挑战创新 材料一 四十年来,中国大事,几无一不与李鸿章有关系。……吾以为李鸿章所以不能为非常 之英雄者,亦坐此四字而已。李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原,当此 十九世纪竞争进化之世,而惟弥缝补苴,偷一时之安,不务扩养国民实力,置其国于威德完盛之 域,而仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源,遂乃自足……非不尽瘁,庸有济乎?……李鸿章晚年之著著失 败,皆由于是。……固不能为李鸿章一人咎也。而况乎其所遭遇,又并其所志而不能尽行哉? 吾故曰:敬李之才,惜李之识,而悲李之遇也。 材料二 虽然,天下人云者,常人居其千百,而非常人不得其一,以常人而论非常人,乌见其可? 故誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。语曰:盖棺论定。吾见有盖棺后数十年 数、百年,而论犹未定者矣。各是其所是,非其所非,论人者将乌从而鉴之。 ——以上材料均摘编自梁启超《李鸿章传》 (1)结合所学知识,论证作者“敬李之才,惜李之识,而悲李之遇”的观点。 (2)根据材料二并结合所学知识,说明影响人们对历史人物评价的相关因素。 参考答案(1)论证:积极开展洋务运动,开启近代化实践进程;恪守封建政体,单纯学习西方器 物;洋务运动破产,“自强”未强,“求富”不富,屡屡被迫代表清政府签订丧权辱国的条约,遭国人 唾骂。 (2)因素:评价者的政治立场、生活经验、知识基础、个人好恶等;时代特定的思维水平和思 维方式;现实政治的需要;新材料的发现和解密;新的史学研究方法;等等