中国中西 医结合学会 中 华中 医 药学会 发布 中 华 医 学 会 支气管哮喘中西医结合诊疗指南 Evidence-based Guidance on the Diagnosis and Treatment of Bronchial Asthma by Combining Traditional Chinese and Western Medicine 2023-05-31发布 2023-05-31实施

支气管哮喘中西医结合诊疗指南 Evidence-based Guidance on the Diagnosis and Treatment of Bronchial Asthma by Combining Traditional Chinese and Western Medicine 2023-05-31 发布 2023-05-31 实施 发 布 中 国 中 西 医 结 合 学 会 中 华 中 医 药 学 会 中 华 医 学 会

目次 前言 言 l 正文 1范用 1 2规范性引用文件 .1 3术语和定义。 4诊新 2 5治疗 6 附录A(资料性)编制方法 18 附录只(资料性)证据综合报告 附录C(资料性)哮喘拉制测试评分表. 23 附录D(资料性)缩略词对照表 .42 附录E(资料性)支气管哮喘证候要素诊断量表 43 附录下(资料性)支气管哮喘中西医结合诊疗指南章见汇总 46 附录G(资料性)支气管哮喘中西医结合诊疗流程图 49 参考文献. ,50

目次 前言.I 引言.III 正文.1 1 范围. 1 2 规范性引用文件. 1 3 术语和定义. 1 4 诊断. 2 5 治疗. 6 附录 A(资料性)编制方法.18 附录 B(资料性)证据综合报告.23 附录 C(资料性)哮喘控制测试评分表.41 附录 D(资料性)缩略词对照表.42 附录 E(资料性)支气管哮喘证候要素诊断量表.43 附录 F(资料性)支气管哮喘中西医结合诊疗指南意见汇总.46 附录 G(资料性)支气管哮喘中西医结合诊疗流程图. 49 参考文献. 50

前言 本指南参照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规 则》、《世界卫生组织指南制定手册》、GB/T7714-2015《文后参考文献著录规则》、 《中国制订/修订临床指南的指导原则(2022版)》有关规则起草 本指南由中国中西医结合学会、中华中医药学会、中华医学会提出并归口。 本指南负责人:封继宏(天津中医药大学第二附属医院) 本指南执笔人:封继宏(天津中医药大学第二附属医院),苗青(中国中医科学 院西苑医院),余学庆(河南中医药大学第一附属医院),鹿振辉(上海中医药大学附 属龙华医院),陆学超(青岛市中医医院),李得民(中日友好医院),农英(中日友好 医院),王建新(中国中医科学院西苑医院),李云辉(天津中医药大学第二附属医院) 郭安(天津中医药大学)。 本指南主审人:是恩样(中日友好医院),陈香美(解放军总医院),田金洲(北京 中医药大学东直门医院),孙增涛(天津中医药大学),张洪春(中日友好医院),林 江涛(中日友好医院),李建生(河南中医药大学),白钢(南开大学),陈薇(北京 中医药大学)。 本指南讨论专家(按姓氏笔画为序):于志刚(天津市滨海新区汉洁中医医院), 于洪志(天津市海河医院),马建岭(北京中医药大学东方医院),王飞(成都中医 药大学),王玉栋(河北省衡水市中医医院),王成祥(北京中医药大学第三附属医 院),王至婉(河南中医药大学第一附属医院),王明航(河南中医药大学第一附属 医院),王建斌(天津市武清区中医医院),文富强(四川川大学华西医院),田金洲 (北京中医药大学东直门医院),史利卿(北京中医药大学东方医院),仕丽(长春 中医药大学附属医院),白丽(山西省中西医结合医院呼吸科),白钢(南开大学), 冯淬灵(北京大学人民医院),边永君(中国中医科学院广安门医院),朱文涛(北 京中医药大学),朱佳(江苏省中医院),朱学艳(天津市红桥医院,朱振别(天 津中医药大学第一附属医院),刘玉英(天津市宝坻区中医医院),刘世刚(中国中 医科学院广安门医院),刘永平(天津市中医药研究院附属医院),刘良待(江西中 医药大学附属医院),刘辉国(华中科技大学武汉同济医学院附属同济医院),许建 新(天津市泰达医院),许承斌(天津海滨人民医院),农英(中日友好医院),孙 增涛(天津中医药大学),苏和(内蒙古自治区中医医院),苏惠萍(北京中医药大 学东直门医院),李立宇(天津市第四中心医院),李亚(河南中医药大学第一附属 医院),李光熙(中国中医科学院广安门医院),李际强(广东省中医院),李杰(天 津市南开区中医医院),李建生(河南中医药大学),李莉(天津市海河医院),李 得民(中日友好医院),李楠(天津市第三中心医院分院),杨冬(复旦大学附属中 山医院),杨玛超(浙江省中医院),杨爽(内蒙古自治区中医医院),杨道文(中 日友好医院),吴蕾(广东省中医院),余学庆(河南中医药大学第一附属医院), 余建玮(江西中医药大学附属医院),宋艳丽(天津市第一医院),张立山(北京中 医药大学东直门医院),张纳新(天津市第三中心医院),张纾难(中日友好医院), 张洪春(中日友好医院),张琼(中国中医科学院西苑医院),张新光(上海市中医

I 前言 本指南参照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分:标准化文件的结构和起草规 则》、《世界卫生组织指南制定手册》、GB/T 7714-2015《文后参考文献著录规则》、 《中国制订/修订临床指南的指导原则(2022 版)》有关规则起草。 本指南由中国中西医结合学会、中华中医药学会、中华医学会提出并归口。 本指南负责人:封继宏(天津中医药大学第二附属医院)。 本指南执笔人: 封继宏(天津中医药大学第二附属医院),苗青(中国中医科学 院西苑医院),余学庆(河南中医药大学第一附属医院),鹿振辉(上海中医药大学附 属龙华医院),陆学超(青岛市中医医院),李得民(中日友好医院),农英(中日友好 医院),王建新(中国中医科学院西苑医院),李云辉(天津中医药大学第二附属医院), 郭安(天津中医药大学)。 本指南主审人: 晁恩祥(中日友好医院),陈香美(解放军总医院),田金洲(北京 中医药大学东直门医院),孙增涛(天津中医药大学),张洪春(中日友好医院),林 江涛(中日友好医院),李建生(河南中医药大学),白钢(南开大学),陈薇(北京 中医药大学)。 本指南讨论专家(按姓氏笔画为序):于志刚(天津市滨海新区汉沽中医医院), 于洪志(天津市海河医院),马建岭(北京中医药大学东方医院),王飞(成都中医 药大学),王玉栋(河北省衡水市中医医院),王成祥(北京中医药大学第三附属医 院),王至婉(河南中医药大学第一附属医院),王明航(河南中医药大学第一附属 医院),王建斌(天津市武清区中医医院),文富强(四川大学华西医院),田金洲 (北京中医药大学东直门医院),史利卿(北京中医药大学东方医院),仕丽(长春 中医药大学附属医院),白丽(山西省中西医结合医院呼吸科),白钢(南开大学), 冯淬灵(北京大学人民医院),边永君(中国中医科学院广安门医院),朱文涛(北 京中医药大学),朱佳(江苏省中医院),朱学艳(天津市红桥医院),朱振刚(天 津中医药大学第一附属医院),刘玉英(天津市宝坻区中医医院),刘世刚(中国中 医科学院广安门医院),刘永平(天津市中医药研究院附属医院),刘良徛(江西中 医药大学附属医院),刘辉国(华中科技大学武汉同济医学院附属同济医院),许建 新(天津市泰达医院),许承斌(天津海滨人民医院),农英(中日友好医院),孙 增涛(天津中医药大学),苏和(内蒙古自治区中医医院),苏惠萍(北京中医药大 学东直门医院),李立宇(天津市第四中心医院),李亚(河南中医药大学第一附属 医院),李光熙(中国中医科学院广安门医院),李际强(广东省中医院),李杰(天 津市南开区中医医院),李建生(河南中医药大学),李莉(天津市海河医院),李 得民(中日友好医院),李楠(天津市第三中心医院分院),杨冬(复旦大学附属中 山医院),杨珺超(浙江省中医院),杨爽(内蒙古自治区中医医院),杨道文(中 日友好医院),吴蕾(广东省中医院),余学庆(河南中医药大学第一附属医院), 余建玮(江西中医药大学附属医院),宋艳丽(天津市第一医院),张立山(北京中 医药大学东直门医院),张纳新(天津市第三中心医院),张纾难(中日友好医院), 张洪春(中日友好医院),张琼(中国中医科学院西苑医院),张新光(上海市中医

医院),张静(天津医科大学总医院),陆学超(青岛市中医医院),陈欣(中日友 好医院),陈香美(解放军总医院),陈薇(北京中医药大学),武蕾(河北省中医 院),苗青(中国中医科学院西苑医院),林江涛(中日友好医院),林琳(广东省 中医院),果德安(中国科学院上海药物研究所),周贤梅(江苏省中医院),庞立 健(辽宁中医药大学附属医院),单淑香(天津市宝坻区人民医院),封继宏(天津 中医药大学第二附属医院),赵卫国(解放军总医院第八医学中心),赵晓赞(天津 市胸科医院),南钟浩(内蒙古自治区中医医院),耿立梅(河北省中医院),晁恩 样(中日友好医院),高峰(中国中医科学院望京医院),高频(北京中医药大学东 直门医院),高蕊(中国中医科学院西苑医院),郭丽萍(河北医科大学第二医院), 黄少祥(天津市第五中心医院),黄燕(内蒙古自治区中医医院),崔红生(北京中 医药大学第三附属医院),鹿振辉(上海中医药大学附属龙华医院),焦扬(北京中 医药大学东方医院),疏欣杨(中日友好医院),赖雁平(天津医科大学第二医院) 訾明杰(中国中医料学院西苑医院),蔡宛如(浙江中医药大学第二附属医院),蔡 琦玲(天津医科大学朱宪彝医院),廖星(中国中医科学院),谭效锋(天津市天津 医院),樊茂蓉(中国中医科学院西苑医院),薛晓明(山西省中医院),魏葆琳(天 津中医药大学第二附属医院)

II 医院),张静(天津医科大学总医院),陆学超(青岛市中医医院),陈欣(中日友 好医院),陈香美(解放军总医院),陈薇(北京中医药大学),武蕾(河北省中医 院),苗青(中国中医科学院西苑医院),林江涛(中日友好医院),林琳(广东省 中医院),果德安(中国科学院上海药物研究所),周贤梅(江苏省中医院),庞立 健(辽宁中医药大学附属医院),单淑香(天津市宝坻区人民医院),封继宏(天津 中医药大学第二附属医院),赵卫国(解放军总医院第八医学中心),赵晓赟(天津 市胸科医院),南钟浩(内蒙古自治区中医医院),耿立梅(河北省中医院),晁恩 祥(中日友好医院),高峰(中国中医科学院望京医院),高颖(北京中医药大学东 直门医院),高蕊(中国中医科学院西苑医院),郭丽萍(河北医科大学第二医院), 黄少祥(天津市第五中心医院),黄燕(内蒙古自治区中医医院),崔红生(北京中 医药大学第三附属医院),鹿振辉(上海中医药大学附属龙华医院),焦扬(北京中 医药大学东方医院),疏欣杨(中日友好医院),赖雁平(天津医科大学第二医院), 訾明杰(中国中医科学院西苑医院),蔡宛如(浙江中医药大学第二附属医院),蔡 琦玲(天津医科大学朱宪彝医院),廖星(中国中医科学院),谭效锋(天津市天津 医院),樊茂蓉(中国中医科学院西苑医院),薛晓明(山西省中医院),魏葆琳(天 津中医药大学第二附属医院)

引言 1.背景信总: 支气管哮喘(bronchial asthma,简称哮喘)是最常见的呼吸道疾病之一,是由多种细 胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病。其主要特征为慢性气道炎症、气道高反应性、 可逆性的气流受限以及气道重构。主要临床表现包括:喘总、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等 症状)。全球疾病负担研究(the global burden of disease study)报告了全球历年隧瑞 患病率与死亡率。全球哮喘患者由2000年的2.204亿,逐步增加至2015年的3.582亿, 而与之对应的死亡人数,亦由2000年的21.8万人增加至2015年的39.7万.2018年Lancet 发表的中国成人肺部健康研究圆结果显示:我国20岁以上成人哮喘患病率为4.2%,按照2015 年的全国人口普查数据推算,全国20岁以上串病人数为4570万,且近年来随着人口老龄化 和环境污染,哮喘患病率在我国有逐年增长的趋势。但2017年报道的我国30个省市城区门 诊哮瑞患者控制水平的流行病学调查结果显示:我国主要城区哮喘患者的症状控制率只有 28.5%,总体控制水平尚不理想。支气管哮喘属于中医哮病范畴,中医药对哮喘的证治积攒 了丰官的经验,中医药对支气管哮瑞的治疗虽仍在发展探索之中,但已经显示出良好的前最 且正在逐步彰显其优势。因此发挥中西医结合治疗哮喘的独到优势,丰富哮喘中西医结合治 疗手段,是面临的首要问题 目前,国内己经制定过支气管哮喘及中医哮病或哮证的证候分类及辨证规范,中华中医 药学会肺系病分会2012年发布的《支气管酵喘中医诊疗专家共识》对支气管哮喘不同分 期的证候及证治进行了规范,中华中医药学会肺系病专业委员会和中国民族医药学会肺病分 会在《支气管哮喘中医证候诊断标准(2016版)》间对支气管哮喘的中医证候诊断进行了进 一步的标准化。《全球哮瑞防治创议》(GNA)和中华医学会呼吸病学分会哮喘学组制 订的《支气管哮喘防治指南(2020版)》网,为支气管哮喘的西医规范化诊治提供了重要的 指导性建议。然而,上述国内外指南单纯局限于西医或中医领域,有其局限性,不能把中医 施治与西医治疗合理融合,没能发挥出中西医结合防治支气管哮喘的优势,且不恰当的中药 使用也存在诸多安全隐患,只有中西医结合才可能更有利于支气管哮瑞的防治」 中医药的使用应当遵循中医辨证论治的基本原则,在临床应用中,若医师缺乏中医学基 础理论和相关中医药知识,则可能出现辨证不准确导致不合理使用中医药、中成药不合理联 合应用、中成药与西药不合理联合应用、临床用法用量不合理等情况,轻则影响疗效,重则 可加重病情或出现明显不良反应或毒副作用,规范化中西医结合治疗对我国支气管哮瑞的防 治事业具有重要意义亟需研究制定能够指导医师尤其是西医医师合理使用中成药治疗哮喘 的临床应用指南来解决临床治疗中的问题,以明确在支气管哮喘治疗过程中的中西医结合优 势,“宜中则中” “宜西则西”,联合增效则“中西结合”。在哮喘的全病程治疗中,充 分发挥中西医治疗优势,发挥中西医结合辨治支气管哮喘的独到优势。 因此,本指南项目组组织西医和中医呼吸专家,参照国内外中西医最新指南、共识和 研究进展,并结合我国支气管哮喘中西医防治的重要临床实践和经验共同制定《支气管哮 喘中西医结合诊疗指南》。这将是第一个将中医、西医在成人支气管哮喘诊断、治疗方面 有机结合的指南。本指南突出临床实用性,对呼吸科医师如何在支气管哮瑞的防治中合理 应用中医治疗提供重要的临床决策参考,并促进支气管哮瑞中西医防治的规范化,为各级

III 引言 1. 背景信息: 支气管哮喘(bronchial asthma,简称哮喘)是最常见的呼吸道疾病之一,是由多种细 胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病。其主要特征为慢性气道炎症、气道高反应性、 可逆性的气流受限以及气道重构。主要临床表现包括:喘息、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等 症状 [1]。全球疾病负担研究(the Global Burden of Disease Study)报告了全球历年哮喘 患病率与死亡率 [2]。全球哮喘患者由 2000 年的 2.204 亿,逐步增加至 2015 年的 3.582 亿, 而与之对应的死亡人数,亦由 2000 年的 21.8 万人增加至 2015 年的 39.7 万。2018 年 Lancet 发表的中国成人肺部健康研究 [3]结果显示:我国 20 岁以上成人哮喘患病率为 4.2%,按照 2015 年的全国人口普查数据推算,全国 20 岁以上患病人数为 4570 万,且近年来随着人口老龄化 和环境污染,哮喘患病率在我国有逐年增长的趋势。但 2017 年报道的我国 30 个省市城区门 诊哮喘患者控制水平的流行病学调查结果[4]显示:我国主要城区哮喘患者的症状控制率只有 28.5%,总体控制水平尚不理想。支气管哮喘属于中医哮病范畴,中医药对哮喘的证治积攒 了丰富的经验,中医药对支气管哮喘的治疗虽仍在发展探索之中,但已经显示出良好的前景 且正在逐步彰显其优势。因此发挥中西医结合治疗哮喘的独到优势,丰富哮喘中西医结合治 疗手段,是面临的首要问题。 目前,国内已经制定过支气管哮喘及中医哮病或哮证的证候分类及辨证规范,中华中医 药学会肺系病分会 2012 年发布的《支气管哮喘中医诊疗专家共识》[5]对支气管哮喘不同分 期的证候及证治进行了规范,中华中医药学会肺系病专业委员会和中国民族医药学会肺病分 会在《支气管哮喘中医证候诊断标准(2016 版)》[6]对支气管哮喘的中医证候诊断进行了进 一步的标准化。《全球哮喘防治创议》(GINA) [7]和中华医学会呼吸病学分会哮喘学组制 订的《支气管哮喘防治指南(2020 版)》[8],为支气管哮喘的西医规范化诊治提供了重要的 指导性建议。然而,上述国内外指南单纯局限于西医或中医领域,有其局限性,不能把中医 施治与西医治疗合理融合,没能发挥出中西医结合防治支气管哮喘的优势,且不恰当的中药 使用也存在诸多安全隐患,只有中西医结合才可能更有利于支气管哮喘的防治。 中医药的使用应当遵循中医辨证论治的基本原则,在临床应用中,若医师缺乏中医学基 础理论和相关中医药知识,则可能出现辨证不准确导致不合理使用中医药、中成药不合理联 合应用、中成药与西药不合理联合应用、临床用法用量不合理等情况,轻则影响疗效,重则 可加重病情或出现明显不良反应或毒副作用,规范化中西医结合治疗对我国支气管哮喘的防 治事业具有重要意义。亟需研究制定能够指导医师尤其是西医医师合理使用中成药治疗哮喘 的临床应用指南来解决临床治疗中的问题,以明确在支气管哮喘治疗过程中的中西医结合优 势,“宜中则中”、“宜西则西”,联合增效则“中西结合”。在哮喘的全病程治疗中,充 分发挥中西医治疗优势,发挥中西医结合辨治支气管哮喘的独到优势。 因此,本指南项目组组织西医和中医呼吸专家,参照国内外中西医最新指南、共识和 研究进展,并结合我国支气管哮喘中西医防治的重要临床实践和经验共同制定《支气管哮 喘中西医结合诊疗指南》。这将是第一个将中医、西医在成人支气管哮喘诊断、治疗方面 有机结合的指南。本指南突出临床实用性,对呼吸科医师如何在支气管哮喘的防治中合理 应用中医治疗提供重要的临床决策参考,并促进支气管哮喘中西医防治的规范化,为各级

医疗机构的医务工作者提供科学、具体的指导,提高支气管哮喘的整体控制水平,其科学 性、实用性和依从性等需要在临床实践中不断验证,根据临床实践反馈意见进行更新完善 2.构建临床问颗 通过检索及查阅既往研究和已发表的指南,分析目前中西医结合治疗哮喘指南需解决的 临床问题,通过前期两轮问卷调查和专家深度访谈以及专家共识会议的形式,并根据PIC0化 原则:目标人群(Participants,P)、干预措施(Interventions,I,所施加的千预措施) 对照措施(Comparisons,C,相比较的干预措施)、结局指标(Outcomes,0,有关的临床结 局),构建了以下主要临床间题: 2.1支气管哮喘常见证候要素的判定方法? 2.2中西医结合防治支气管哮喘急性发作期,在改善肺功能、改善喘总、气急、胸闷、 咳嗽症状、减少并发症、提高临床有效率、提高生活质量方面的有效性和安全性如何? 2.3中西医结合防治支气管哮喘慢性持续期,在改善肺功能、改善喘息、气急、胸闷、 咳嘴症状、减少并发症、改善ACT评分、减少急性发作次数、提高临床有效率、提高生活质 量方面的有效性和安全性如何? 2.4中西医结合防治支气管哮喘临床缓解期,在防止复发、改善患者生活质量方面的疗 效和安全性如何? 2.5中西医结合防治咳嗽变异性哮喘,在改善肺功能、改善咳嗽症状、提高生活质量 减少发作次数方面的有效性和安全性如何? 2.6中西医结合防治支气管哮喘合并过敏性鼻炎,在改善肺功能,改善ACT评分,改善 鼻炎症状方面的疗效和安全性如何? 2.7中西医结合防治支气管哮嘴一慢性阻塞性肺疾病重叠综合征,在改善肺功能、改善 ACT评分,降低CAT评分等方面的疗效和安全性如何? 3.资金资助及利益冲突情况 本指南无 资助。 本指南项目组成员在项目正式启动前均签署了“利益冲突声明书”,且已存档。本诊疗 指南制定过程中“无利益冲突”,因此不会成为本诊疗指南制定的偏倚来源,无需进一步处 理。已在正式工作开始前在会议上公开了利益声明和评价结果,即所有参与本诊疗指南制定 的成员均和药品生产企业没有任句经济利热往来。 本指南将在临床应用中进一步完善并及时进行更新

IV 医疗机构的医务工作者提供科学、具体的指导,提高支气管哮喘的整体控制水平,其科学 性、实用性和依从性等需要在临床实践中不断验证,根据临床实践反馈意见进行更新完善 。 2.构建临床问题 通过检索及查阅既往研究和已发表的指南,分析目前中西医结合治疗哮喘指南需解决的 临床问题,通过前期两轮问卷调查和专家深度访谈以及专家共识会议的形式,并根据 PICO 化 原则:目标人群(Participants,P)、干预措施(Interventions,I,所施加的干预措施)、 对照措施(Comparisons,C,相比较的干预措施)、结局指标(Outcomes,O,有关的临床结 局),构建了以下主要临床问题: 2.1 支气管哮喘常见证候要素的判定方法? 2.2 中西医结合防治支气管哮喘急性发作期,在改善肺功能、改善喘息、气急、胸闷、 咳嗽症状、减少并发症、提高临床有效率、提高生活质量方面的有效性和安全性如何? 2.3 中西医结合防治支气管哮喘慢性持续期,在改善肺功能、改善喘息、气急、胸闷、 咳嗽症状、减少并发症、改善 ACT 评分、减少急性发作次数、提高临床有效率、提高生活质 量方面的有效性和安全性如何? 2.4 中西医结合防治支气管哮喘临床缓解期,在防止复发、改善患者生活质量方面的疗 效和安全性如何? 2.5 中西医结合防治咳嗽变异性哮喘,在改善肺功能、改善咳嗽症状、提高生活质量、 减少发作次数方面的有效性和安全性如何? 2.6 中西医结合防治支气管哮喘合并过敏性鼻炎,在改善肺功能,改善 ACT 评分,改善 鼻炎症状方面的疗效和安全性如何? 2.7 中西医结合防治支气管哮喘—慢性阻塞性肺疾病重叠综合征,在改善肺功能、改善 ACT 评分,降低 CAT 评分等方面的疗效和安全性如何? 3.资金资助及利益冲突情况 本指南 无 资助。 本指南项目组成员在项目正式启动前均签署了“利益冲突声明书”,且已存档。本诊疗 指南制定过程中“无利益冲突”,因此不会成为本诊疗指南制定的偏倚来源,无需进一步处 理。已在正式工作开始前在会议上公开了利益声明和评价结果,即所有参与本诊疗指南制定 的成员均和药品生产企业没有任何经济利益往来。 本指南将在临床应用中进一步完善并及时进行更新

支气管哮喘中西医结合诊疗指南 1范围 本指南给出了支气管哮喘的西医诊断、分期及中医辨证分型标准,规范了中西医结合治 疗支气管哮喘各疾病分期的证型的治疗,并规范了支气管哮喘合并过敏性鼻炎或慢性阻塞性 肺疾病的合病进行了中西医结合治疗。 本指南适用于支气管哮喘中医、中西医结合临床诊疗。适用于各级中医(中西医结合) 医疗机构、以及开展中医药服务的医疗机构。临床使用者为中医(中西医结合)各专业执业 中医师、执业助理中医师(儿科除外),临床医师可参考使用。本标准适用于中医药教学、 科研工作 本指南适用于18岁及以上成年支气管哮喘患者(含老年人),但不包括儿童、孕妇等 特殊人群 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期 的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注明日期的引用文件,其最新版本(包 括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T321优先数和优先数系 G$/T3101有关量、单位和符号的一般原则 GB/T3102(所有部分)量和单位 GB/T7714信总与文献参考文献著录规则 GB/T14559变化量的符号和单位 GB/T15834标点符号用法 GB/T15835出版物上数字用法 GB/T16751:2-1997中医临床诊疗术语证候部分 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 支气管哮瑞bronchial asthma 支气管哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,临床表现为反复发 作的喘总、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等症状,同时伴有气道高反应性和可变的气流受限, 随着病程延长可导致气道结构改变,即气道重塑。简称哮喘 3.2 急性发作期acute exacerbation 哮喘急性发作是指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生,或原有症状加重,并以呼 气流量降低为其特征,常因接触变应原、刺激物或呼吸道感染诱发。 3.3 慢性持续期chronic persistent 慢性持续期是指每周均不同领度和(或)不同程度地出现喘总、气促、胸闷、咳嗽等症 状

1 支气管哮喘中西医结合诊疗指南 1 范围 本指南给出了支气管哮喘的西医诊断、分期及中医辨证分型标准,规范了中西医结合治 疗支气管哮喘各疾病分期的证型的治疗,并规范了支气管哮喘合并过敏性鼻炎或慢性阻塞性 肺疾病的合病进行了中西医结合治疗。 本指南适用于支气管哮喘中医、中西医结合临床诊疗。适用于各级中医(中西医结合) 医疗机构、以及开展中医药服务的医疗机构。临床使用者为中医(中西医结合)各专业执业 中医师、执业助理中医师(儿科除外),临床医师可参考使用。本标准适用于中医药教学、 科研工作。 本指南适用于 18 岁及以上成年支气管哮喘患者(含老年人),但不包括儿童、孕妇等 特殊人群。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期 的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注明日期的引用文件,其最新版本(包 括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 321 优先数和优先数系 GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般原则 GB/T 3102(所有部分) 量和单位 GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则 GB/T 14559 变化量的符号和单位 GB/T 15834 标点符号用法 GB/T 15835 出版物上数字用法 GB/T16751: 2-1997 中医临床诊疗术语证候部分 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 支气管哮喘 bronchial asthma 支气管哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,临床表现为反复发 作的喘息、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等症状,同时伴有气道高反应性和可变的气流受限, 随着病程延长可导致气道结构改变,即气道重塑。简称哮喘。 3.2 急性发作期 acute exacerbation 哮喘急性发作是指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生,或原有症状加重,并以呼 气流量降低为其特征,常因接触变应原、刺激物或呼吸道感染诱发。 3.3 慢性持续期 chronic persistent 慢性持续期是指每周均不同频度和(或)不同程度地出现喘息、气促、胸闷、咳嗽等症 状

3.4 临床缓解期clinical remission 临床缓解期是指患者无喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状4周以上,1年内无急性发作 肺功能正常。 4诊断 4.1西医诊断标准 4.1.1典型哮喘的临床症状和体征: 1)症状和体征:(1)反复发作性咄息、气促,伴或不伴胸闷或咳嫩,夜间及晨间名发: 常与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激以及上呼吸道感染、运动等有关:(2)发作 时及部分未控制的慢性持续性哮喘,双肺可闻及散在或弥漫性哮鸣音,呼气相延长:(3) 上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。 2)可变气流受限的客观检查:(1)支气管舒张试验阳性(吸入支气管舒张剂后,FEVI 增加>12%,且FEV1绝对值增加>200m1):或抗炎治疗4周后与基线值比较,FEV1增加>12%, 且FEV1绝对值增加>200l(除外呼吸道感染)。(2)支气管激发试验阳性:一般应用吸 入激发剂为乙酰甲胆碱或组胺,通常以吸入激发剂后下EV1下降≥20%,判断结果为阳性, 提示存在气道高反应性。(3)呼气流量峰值(peak expiratory flow,PEF)平均每日昼夜 变异率(至少连续7d每日PEF昼夜变异率之和/总天数7)>10%,或PEF周变异率{(2 周内最高PEF值-最低PEF值)/[(2周内最高PEF值+最低PEF)×1/2]×100%}>20%。 符合上述症状和体征,同时具备气流受限客观检查中的任一条,并除外其他疾病所引起 的喘息、气促、胸闷及咳嗽,可以诊断为哮喘。 4.1.2不典型哮瑞的诊断: 临床上还存在着无喘息症状、也无哮鸣音的不典型哮喘,患者仅表现为反复咳嗽、胸闷 或其他呼吸道症状。 咳嗽变异性哮喘(cough variant asthma,CVA):咳嗽作为唯一或主要症状,无喘息 气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变气流受限客观检查中的任何一条,除外其他疾 病所引起的咳嫩,按哮喘治疗有效。 胸闷变异性哮喘(chest tightness variantasthma,CTVA):胸闷作为唯一或主要症 状,无喘息、气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变气流受限客观检查中的任一条山, 除外其他疾病所引起的胸闷回。 隐匿性哮喘:指无反复发作喘总、气促、胸闷或咳喊的表现,但长期存在气道反应性 增高者。随访发现有14%58%的无症状气道反应性增高者可发展为有症状的哮喘。 4.2疾病分期与分级 4.2.1疾病分期:根据临床表现,哮喘可分为急性发作期、慢性持续期和临床控制期。 哮喘急性发作是指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生,或原有症状加重,并以呼气流 量降低为其特征,常因接触变应原、刺激物或呼吸道感染诱发。慢性持续期是指每周均不同 频度和(或)不同程度地出现喘总、气促、胸闷、咳嗽等症状。临床控制期是指志者无喘息、 气促、胸闷、咳嗽等症状4周以上,1年内无急性发作,肺功能正常。 4.2.2严重程度分级:1.严重程度的分级:(1)初始治疗时对哮喘严重程度的判断

2 3.4 临床缓解期 clinical remission 临床缓解期是指患者无喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状 4 周以上,1 年内无急性发作, 肺功能正常。 4 诊断 4.1 西医诊断标准 4.1.1 典型哮喘的临床症状和体征: 1)症状和体征:(1)反复发作性喘息、气促,伴或不伴胸闷或咳嗽,夜间及晨间多发, 常与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激以及上呼吸道感染、运动等有关;(2)发作 时及部分未控制的慢性持续性哮喘,双肺可闻及散在或弥漫性哮鸣音,呼气相延长;(3) 上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。 2)可变气流受限的客观检查:(1)支气管舒张试验阳性(吸入支气管舒张剂后,FEV1 增加>12%,且 FEV1 绝对值增加>200 ml);或抗炎治疗 4 周后与基线值比较, FEV1 增加>12%, 且 FEV1 绝对值增加>200 ml(除外呼吸道感染)。(2)支气管激发试验阳性;一般应用吸 入激发剂为乙酰甲胆碱或组胺,通常以吸入激发剂后 FEV1 下降≥20%,判断结果为阳性, 提示存在气道高反应性。(3)呼气流量峰值(peak expiratory flow,PEF)平均每日昼夜 变异率(至少连续 7 d 每日 PEF 昼夜变异率之和/总天数 7)>10%,或 PEF 周变异率{(2 周内最高 PEF 值-最 低 PEF 值)/[(2 周内最高 PEF 值+最低 PEF)×1/2]×100%}>20%。 符合上述症状和体征,同时具备气流受限客观检查中的任一条,并除外其他疾病所引起 的喘息、气促、胸闷及咳嗽,可以诊断为哮喘。 4.1.2 不典型哮喘的诊断: 临床上还存在着无喘息症状、也无哮鸣音的不典型哮喘,患者仅表现为反复咳嗽、胸闷 或其他呼吸道症状。 咳嗽变异性哮喘(cough variant asthma,CVA):咳嗽作为唯一或主要症状,无喘息、 气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变气流受限客观检查中的任何一条,除外其他疾 病所引起的咳嗽[9],按哮喘治疗有效 [10]。 胸闷变异性哮喘(chest tightness variantasthma,CTVA):胸闷作为唯一或主要症 状,无喘息、气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变气流受限客观检查中的任一条[11], 除外其他疾病所引起的胸闷 [12]。 隐匿性哮喘:指无反复发作喘息、气促、胸闷或咳嗽的表现,但长期存在气道反应性 增高者。随访发现有 14%~58%的无症状气道反应性增高者可发展为有症状的哮喘 [13]。 4.2 疾病分期与分级 4.2.1 疾病分期:根据临床表现,哮喘可分为急性发作期、慢性持续期和临床控制期。 哮喘急性发作是指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生,或原有症状加重,并以呼气流 量降低为其特征,常因接触变应原、刺激物或呼吸道感染诱发。慢性持续期是指每周均不同 频度和(或)不同程度地出现喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状。临床控制期是指患者无喘息、 气促、胸闷、咳嗽等症状 4 周以上,1 年内无急性发作,肺功能正常。 4.2.2 严重程度分级:1. 严重程度的分级:(1)初始治疗时对哮喘严重程度的判断

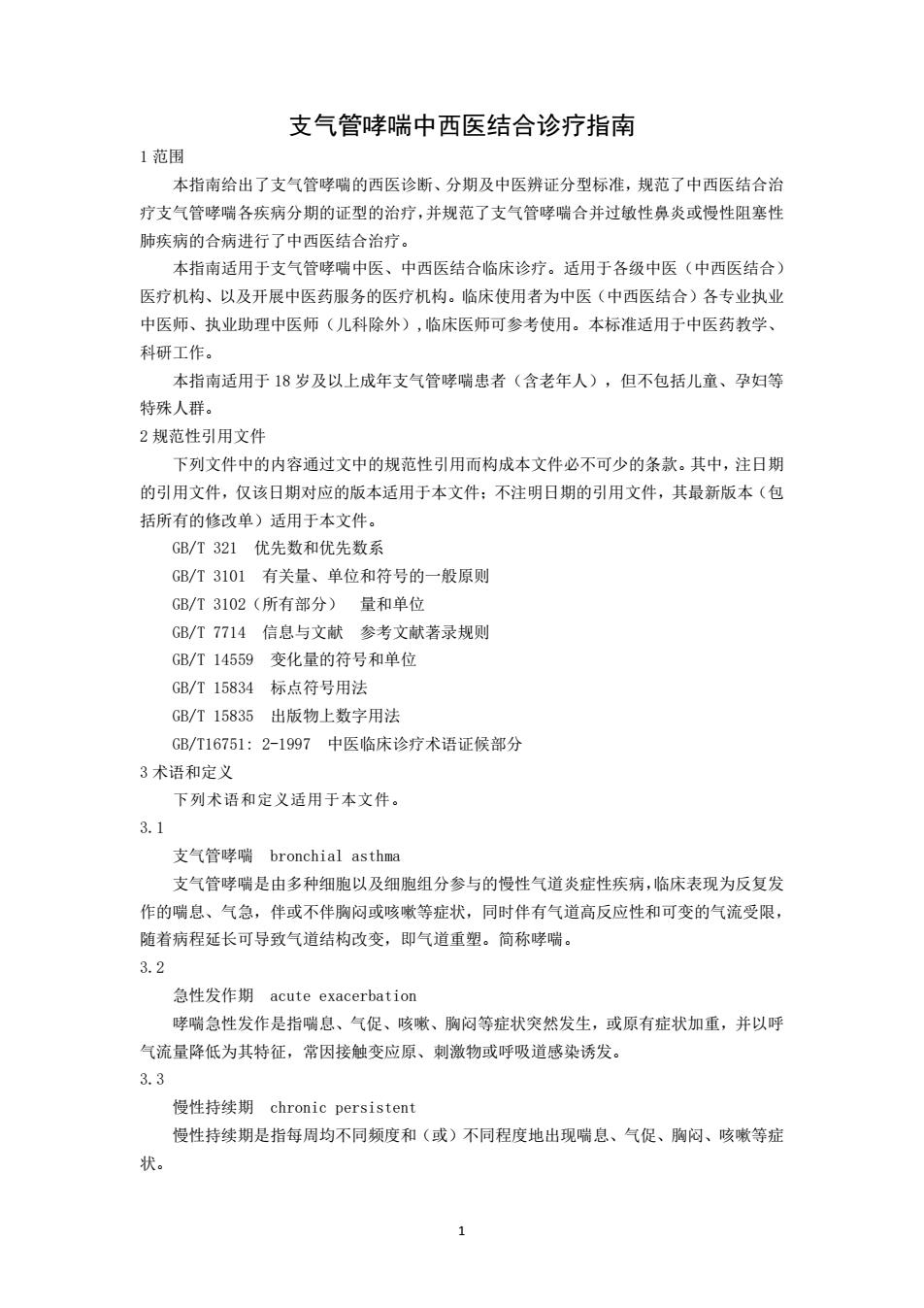

对患者选择药物治疗方案十分重要。可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结 果,将慢性持续期晓喘病情严重程度分为间歌状态、轻度持续、中度持续和重度持续4级(表 1)。(2)根据达到哮喘控制所采用的治疗级别来进行分级,在临床实践中更实用。轻 度哮喘:经过第1级、第2级治疗能达到完全控制者:中度哮喘:经过第3级治疗能达到完 全控制者:重度哮喘:需要第4级或第5级治疗才能达到完全控制,或者即使经过第4级 或第5级治疗仍不能达到控制者(哮喘控制分级详见表2)。 4.2.3急性发作时的分级(表3):哮喘急性发作程度轻重不一,可在数小时或数天内 出现,偶尔可在数分钟内即危及生命,故应对病情作出正确评估,以便给予及时有效的紧急 治疗。 表1病情严重程度的分级 症状30% 每日有症状 频繁出现 重度持续(第4级》 经常出现夜间哮喘症状 体力活动受限 FEV1占预计值%30% 表2哮喘控制水平分级 哮喘症状控制 哮喘症状控制水平 良好控制部分控制 未控制 过去四周,患者存在: 日间哮喘症状>2次/周 夜间因哮喘憋醒 无 存在12项存在34项 使用缓解药SABA次数>2次/周 哮喘引起的活动受限

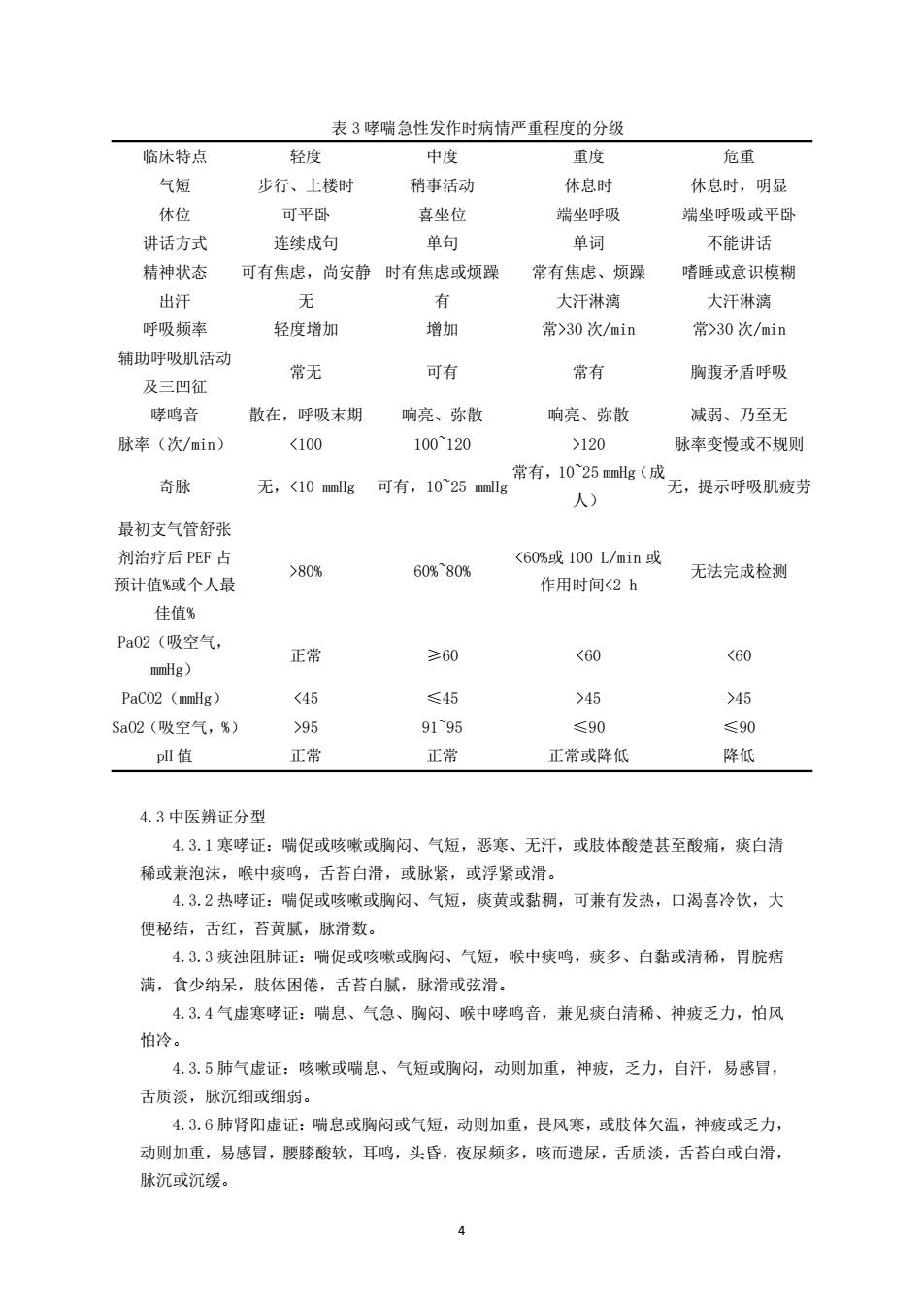

3 对患者选择药物治疗方案十分重要。可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结 果,将慢性持续期哮喘病情严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续 4 级(表 1)。(2)根据达到哮喘控制所采用的治疗级别来进行分级 [14, 15],在临床实践中更实用。轻 度哮喘:经过第 1 级、第 2 级治疗能达到完全控制者;中度哮喘:经过第 3 级治疗能达到完 全控制者;重度哮喘:需要第 4 级或第 5 级治疗才能达到完全控制,或者即使经过第 4 级 或第 5 级治疗仍不能达到控制者(哮喘控制分级详见表 2)。 4.2.3 急性发作时的分级(表 3):哮喘急性发作程度轻重不一,可在数小时或数天内 出现,偶尔可在数分钟内即危及生命,故应对病情作出正确评估,以便给予及时有效的紧急 治疗。 表 1 病情严重程度的分级 间歇状态(第 1 级) 症状每月 2 次,但30% 重度持续(第 4 级) 每日有症状 频繁出现 经常出现夜间哮喘症状 体力活动受限 FEV1 占预计值%30% 表 2 哮喘控制水平分级 哮喘症状控制 哮喘症状控制水平 良好控制 部分控制 未控制 过去四周,患者存在: 日间哮喘症状>2 次/周 夜间因哮喘憋醒 无 存在 1~2 项 存在 3~4 项 使用缓解药 SABA 次数>2 次/周 哮喘引起的活动受限

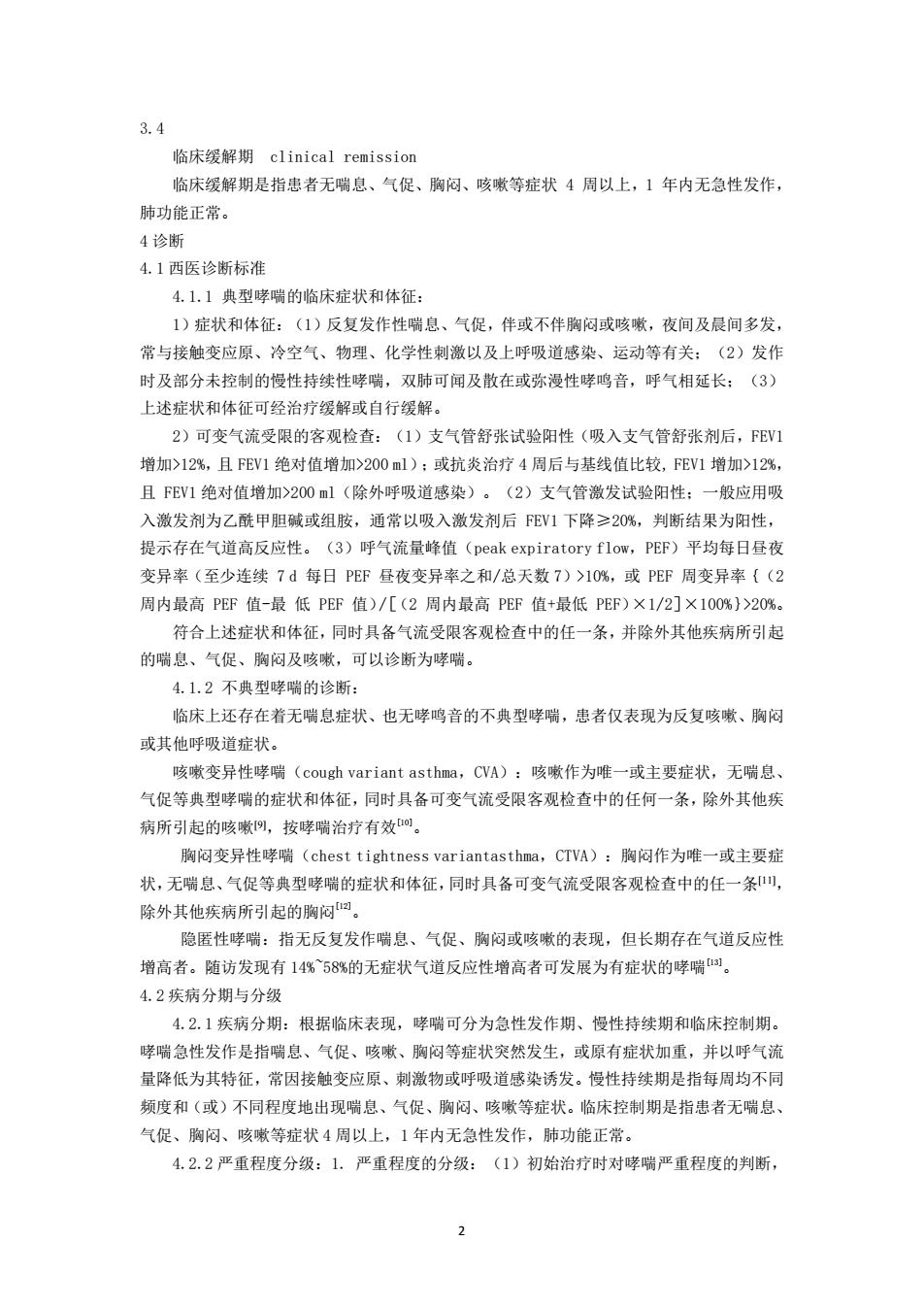

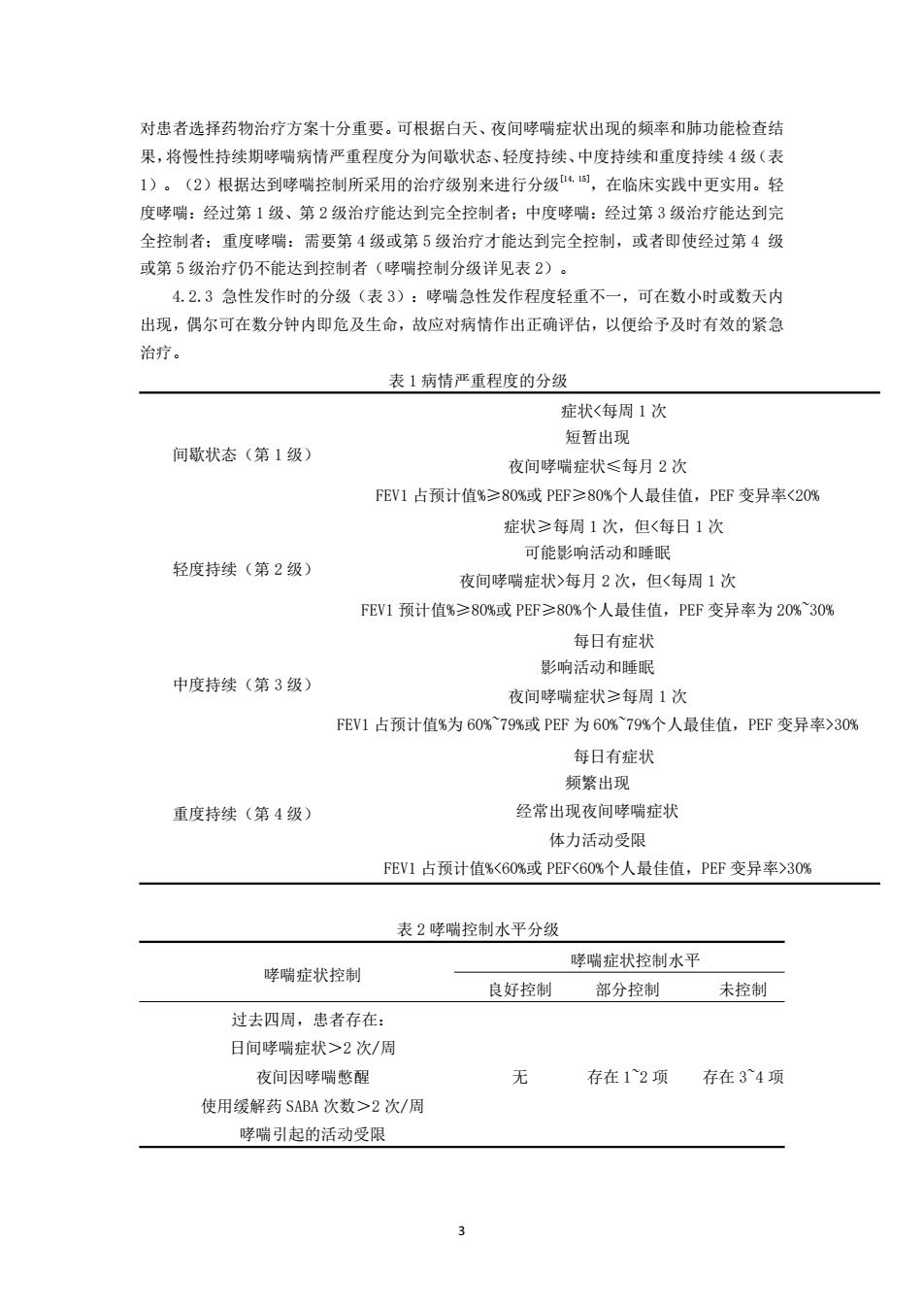

表3哮喘急性发作时病情严重程度的分级 临床特点 轻度 中度 重度 危重 气短 步行、上楼时 稍事活动 休息时 休息时,明显 体位 可平卧 喜坐位 端坐呼吸 端坐呼吸或平卧 讲话方式 连续成句 单句 单词 不能讲话 精神状态 可有焦虑,尚安静时有焦虑或烦躁 常有焦虑、烦躁 嗜睡或意识模糊 出汗 无 有 大汗淋漓 大汗淋漓 呼吸频率 轻度增加 增加 常>30次/min 常>30次/min 辅助呼吸肌活动 常无 可有 常有 胸腹矛盾呼吸 及三凹征 哮鸣音 散在,呼吸末期 响亮、弥散 响亮、弥散 减弱、乃至无 脉率(次/min) 120 脉率变慢或不规则 奇脉 无,10mg可有,1025g常有,1025mg(成 ,提示呼吸肌疲劳 人) 最初支气管舒张 剂治疗后PEP占 (60%或100L/min或 预计值%或个人最 >80% 60%80% 无法完成检测 作用时间45 >45 Sa02(吸空气,%) 95 9195 ≤90 ≤90 pH值 正常 正常 正常或降低 降低 4.3中医辨证分型 4.3.1寒哮证:喘促或咳嗽或胸闷、气短,恶寒、无汗,或肢体酸楚甚至酸痛,痰白清 稀或兼泡沫,喉中痰鸣,舌苔白滑,或脉紧,或浮紧或滑。 4,3.2热哮证:喘促或咳嗽或胸闷、气短,痰黄或黏稠,可兼有发热,口渴喜冷饮,大 便秘结,舌红,苔黄腻,脉滑数。 4.3.3痰浊阻肺证:喘促或咳嗽或胸闷、气短,喉中痰鸣,痰多、白黏或清稀,胃脘痞 满,食少纳呆,肢体困倦,舌苔白腻,脉滑或弦滑。 4.3.4气虚寒哮证:喘息、气急、胸闷、喉中哮鸣音,兼见痰白清稀、神疲乏力,怕风 怕冷。 4.3.5肺气虚证:咳嗽或喘息、气短或胸闷,动则加重,神疲,乏力,自汗,易感目, 舌质淡,脉沉细或细弱。 4,3.6肺肾阳虚证:喘息或胸闷或气短,动则加重,畏风寒,或肢体欠温,神疲或乏力, 动则加重,易感目,腰膝酸软,耳鸣,头昏,夜尿频多,咳而遗尿,舌质淡,舌苔白或白滑, 脉沉或沉缓。 4

4 表 3 哮喘急性发作时病情严重程度的分级 临床特点 轻度 中度 重度 危重 气短 步行、上楼时 稍事活动 休息时 休息时,明显 体位 可平卧 喜坐位 端坐呼吸 端坐呼吸或平卧 讲话方式 连续成句 单句 单词 不能讲话 精神状态 可有焦虑,尚安静 时有焦虑或烦躁 常有焦虑、烦躁 嗜睡或意识模糊 出汗 无 有 大汗淋漓 大汗淋漓 呼吸频率 轻度增加 增加 常>30 次/min 常>30 次/min 辅助呼吸肌活动 及三凹征 常无 可有 常有 胸腹矛盾呼吸 哮鸣音 散在,呼吸末期 响亮、弥散 响亮、弥散 减弱、乃至无 脉率(次/min) 120 脉率变慢或不规则 奇脉 无,80% 60%~80% 45 >45 SaO2(吸空气,%) >95 91~95 ≤90 ≤90 pH 值 正常 正常 正常或降低 降低 4.3 中医辨证分型 4.3.1 寒哮证:喘促或咳嗽或胸闷、气短,恶寒、无汗,或肢体酸楚甚至酸痛,痰白清 稀或兼泡沫,喉中痰鸣,舌苔白滑,或脉紧,或浮紧或滑。 4.3.2 热哮证:喘促或咳嗽或胸闷、气短,痰黄或黏稠,可兼有发热,口渴喜冷饮,大 便秘结,舌红,苔黄腻,脉滑数。 4.3.3 痰浊阻肺证:喘促或咳嗽或胸闷、气短,喉中痰鸣,痰多、白黏或清稀,胃脘痞 满,食少纳呆,肢体困倦,舌苔白腻,脉滑或弦滑。 4.3.4 气虚寒哮证:喘息、气急、胸闷、喉中哮鸣音,兼见痰白清稀、神疲乏力,怕风 怕冷。 4.3.5 肺气虚证:咳嗽或喘息、气短或胸闷,动则加重,神疲,乏力,自汗,易感冒, 舌质淡,脉沉细或细弱。 4.3.6 肺肾阳虚证:喘息或胸闷或气短,动则加重,畏风寒,或肢体欠温,神疲或乏力, 动则加重,易感冒,腰膝酸软,耳鸣,头昏,夜尿频多,咳而遗尿,舌质淡,舌苔白或白滑, 脉沉或沉缓