第五单元检测 一、积累与运用(30分) 1.下列词语中加点字的注音有误的一项是(A)(4分) A.玄虚(xudn) 搽粉(ca) 诓骗((kuang) B.颛顼(x) 帝普(k) 懒惰(duo) C.孜孜不倦(z1) 探求(tan) 机械(xie) D.朱耷(da) 鲁钝(ddn) 豢养(huan) 解析A项,“搽”应读chá。 2.下列词语书写有误的一项是(D)4分) A.渺茫摧残不足为据 前仆后继 B.视察盲从不攻自破 持之以恒 C.压榨创意不言而喻 根深蒂固 D.儒夫中伤走头无路 轻而易举 解析:D项儒一懦头一投。 3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是(B)4分) A.他是一个技术成熟、经验丰富的选手,这次在奥运会上夺冠,应该是十拿九稳的 事。 B.三年时光匆匆离去在毕业晚会上同学们回首往事,怀古伤今,不禁潸然泪下。 C.这家商店的商品货真价实服务态度也好,因此吸引了大批顾客,利润与日俱增: D.与身边的同事相处,不管是你喜欢的还是讨厌的,在别人与你沟通交流时你都 不能置之不理。 解析:B项,怀古伤今:追念古代的事情,感伤现在的事情。与语境不符。 4.下列句子中有语病的一项是(A)4分) A.她在主持节目时,旁征博引妙语连珠,令广大观众目不暇接 B.中国科学院的科学家们早在几年前就开始对大脑感知领域进行了研究。 C.这次大型海上编队驶入印度洋,让中国海军从近海走向远海的愿望成为现实。 D.大数据、云计算、人工智能等高新技术的迅猛发展,为历史文化和现代生活融 为一体提供了无限可能

第五单元检测 一、积累与运用(30 分) 1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( A )(4 分) A.玄.虚(xuán) 搽.粉(cá) 诓.骗(kuāng) B.颛顼.(xū) 帝喾.(kù) 懒惰.(duò) C.孜.孜不倦(zī) 探.求(tàn) 机械.(xiè) D.朱耷.(dā) 鲁钝.(dùn) 豢.养(huàn) 解析: A 项,“搽”应读 chá。 2.下列词语书写有误的一项是( D )(4 分) A.渺茫 摧残 不足为据 前仆后继 B.视察 盲从 不攻自破 持之以恒 C.压榨 创意 不言而喻 根深蒂固 D.儒夫 中伤 走头无路 轻而易举 解析: D 项,儒—懦,头—投。 3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( B )(4 分) A.他是一个技术成熟、经验丰富的选手,这次在奥运会上夺冠,应该是十拿九稳 ....的 事。 B.三年时光匆匆离去,在毕业晚会上,同学们回首往事,怀古伤今 ....,不禁潸然泪下。 C.这家商店的商品货真价实,服务态度也好,因此吸引了大批顾客,利润与日俱增 ....。 D.与身边的同事相处,不管是你喜欢的还是讨厌的,在别人与你沟通交流时,你都 不能置之不理 ....。 解析: B 项,怀古伤今:追念古代的事情,感伤现在的事情。与语境不符。 4.下列句子中有语病的一项是( A )(4 分) A.她在主持节目时,旁征博引,妙语连珠,令广大观众目不暇接。 B.中国科学院的科学家们早在几年前就开始对大脑感知领域进行了研究。 C.这次大型海上编队驶入印度洋,让中国海军从近海走向远海的愿望成为现实。 D.大数据、云计算、人工智能等高新技术的迅猛发展,为历史文化和现代生活融 为一体提供了无限可能

解析:用词不当,“目不暇接”的意思是形容东西太多,眼睛看不过来。主持词不 是物品,不能令人“目不暇接”;“旁征博引”“妙语连珠”诉诸听觉,也不能用 形容视觉的“目不暇接”。 5.下列句子中的标点符号使用有误的一项是(B)(4分) A.“蓝梦谷太美丽了,”她兴奋地说,“我还会再来!” B.我按照中学课本里的内容,在科普报刊上寻找公式定理背后的故事,分类剪贴了 数学呀、物理呀、化学呀、生物呀等几大本。 C.怎么可能不来?谁决定的?你吗?没搞错吧? D.“创卫工作”让黔东南各县城悄然蜕变社区环境舒适清爽,地面干净整洁,马 路上的流动摊贩不见了,商铺店面靓丽一新。 解析:应把三个顿号都改成逗号。并列词语之间带有“啊”“哇”“啦”“呀” 等语气词时,并列成分之间用逗号,不用顿号。 6.下列关于文学常识的表述中有误的一项是(C)(4分) A.《中国人失掉自信力了吗》的作者是鲁迅原名周树人。这篇文章写于“九一 八”事变三周年之际。 B.顾颉刚是我国历史学家他在《怀疑与学问》一文中,极力倡导做学问者应有怀 疑精神。 C.《故乡》《中国人失掉自信力了吗》都选自鲁迅先生的《呐喊》。 D.《创造宣言》的作者是我国著名的教育家陶行知,他的主要著作有《中国教育 改造》《中国大众教育问题》等。 解析:《中国人失掉自信力了吗》选自《且介亭杂文》。 7.名著阅读。(6分) ①心在山东身在吴,飘蓬江海谩嗟吁。他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫。 ②耗国因家木,刀兵点水工。纵横三十六播乱在山东。 ③(甲)笑道:“我已安排定了圈套,只看他来的光景,力侧力取智则智取。我有 一条计策,不知中你们意否?如此如此。”晁盖听了大喜攧着脚道:“好妙计不枉 了称你做智多星,果然赛过诸葛亮。好计策!” (1)材料①②都涉及《水浒传》中的一位英雄,他就是宋江,此人“于家大孝,为人仗 义疏财”。(2分) (2)材料③中的(甲)是《水浒传》中的另一位英雄,他是吴用,此人“胸中藏战将,腹 内隐雄兵”,足智多谋。(2分) (3)在《水浒传》中,这两位英雄第一次见面是在晁盖的庄上,他们这次见面主要是 因为宋公明私放晁天王。(2分) 二、阅读与感悟(45分)

解析: 用词不当,“目不暇接”的意思是形容东西太多,眼睛看不过来。主持词不 是物品,不能令人“目不暇接”;“旁征博引”“妙语连珠”诉诸听觉,也不能用 形容视觉的“目不暇接”。 5.下列句子中的标点符号使用有误的一项是( B )(4 分) A.“蓝梦谷太美丽了,”她兴奋地说,“我还会再来!” B.我按照中学课本里的内容,在科普报刊上寻找公式定理背后的故事,分类剪贴了 数学呀、物理呀、化学呀、生物呀等几大本。 C.怎么可能不来?谁决定的?你吗?没搞错吧? D.“创卫工作”让黔东南各县城悄然蜕变:社区环境舒适清爽,地面干净整洁,马 路上的流动摊贩不见了,商铺店面靓丽一新。 解析:应把三个顿号都改成逗号。并列词语之间带有“啊”“哇”“啦”“呀” 等语气词时,并列成分之间用逗号,不用顿号。 6.下列关于文学常识的表述中有误的一项是( C )(4 分) A.《中国人失掉自信力了吗》的作者是鲁迅,原名周树人。这篇文章写于“九一 八”事变三周年之际。 B.顾颉刚是我国历史学家,他在《怀疑与学问》一文中,极力倡导做学问者应有怀 疑精神。 C.《故乡》《中国人失掉自信力了吗》都选自鲁迅先生的《呐喊》。 D.《创造宣言》的作者是我国著名的教育家陶行知,他的主要著作有《中国教育 改造》《中国大众教育问题》等。 解析:《中国人失掉自信力了吗》选自《且介亭杂文》。 7.名著阅读。(6 分) ①心在山东身在吴,飘蓬江海谩嗟吁。他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫。 ②耗国因家木,刀兵点水工。纵横三十六,播乱在山东。 ③(甲)笑道:“我已安排定了圈套,只看他来的光景,力则力取,智则智取。我有 一条计策,不知中你们意否?如此如此。”晁盖听了大喜,攧着脚道:“好妙计!不枉 了称你做智多星,果然赛过诸葛亮。好计策!” (1)材料①②都涉及《水浒传》中的一位英雄,他就是宋江,此人“于家大孝,为人仗 义疏财”。(2 分) (2)材料③中的(甲)是《水浒传》中的另一位英雄,他是吴用,此人“胸中藏战将,腹 内隐雄兵”,足智多谋。(2 分) (3)在《水浒传》中,这两位英雄第一次见面是在晁盖的庄上,他们这次见面主要是 因为宋公明私放晁天王。(2 分) 二、阅读与感悟(45 分)

(一阅读下文,回答问题 培养自己的“静能量” 鲁云 ①云南省勐海县的贺开茶山上,有几个做茶的年轻人。茶山听起来很美好,待 起来可不好受:远离了都市的繁华,朋友圈就那么几个人,洗个澡、看个电影、吃顿 料理都不太方便。虽说,是为了创业,怎么能待得住?有个做茶的年轻人杨景润这样 回答:人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子。26岁的崔亚蕾说得更简单: 静下来就好了。 ②静,就是潜下心来,保持安静。有些年轻人缺乏安静的耐心,一味追求高频率、 快节奏的生活,一静下来就不习惯觉得无聊。譬如酒和茶,他们更爱酒的热烈刺激 较少去品茶中滋味。遇事急躁,做事浮躁,还没想好要干什么、怎么干好,就急吼吼 做方案拿计划,一旦遭遇挫折,又不知如何是好。又或者“这山看着那山高”,职业 规划变了又变,跳槽成了家常便饭。有些年轻人想当然以为动比静好,外向者一定 比内向者更容易成功。于是整日忙于交朋友参加酒场聚会钻研“成功学”,寻找 成功的“终南捷径”,希望一蹴而就。 ③静的好处很多。《大学》里说:“静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 诸葛亮告诫过我们:“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无 以致远。”显然安静也是一种“能量”,甚至是一种很强大的“能量”。为了让 自己安静下来,曾国藩给自己定了“静坐”的“日课”:每天不管在家还是外出 总要独坐两小时。 ④安静是一种能量,安静的人更自省做事更专注收获也会更大。云南保山原 地委书记杨善洲,退休后“自找苦吃”,带领林场职工绿化荒山,20余年造林5万多 亩。来访的记者问他那么艰苦怎么待得住?老书记笑答,山上鸟语花香、清风阵阵, 也是一种很好的生活。应该只有内心强大的人,才能忍受得住如此寂寥漫长的精 神考验,并把它转化为郁郁葱葱的“精神绿洲”吧。 ⑤培养“静能量”要学会追求安静。但“树欲静而风不止”安静并非招之 即来,要想静下来,须下一番修炼功夫。让自己“静下来”的法子挺多,古人说“唯 读书侧可以变其气质”,读读书,钓钓鱼,下下棋,练练书法,只要有心,无论哪种,久 久为功形成习惯心沉下去,“静”的境界就升上来了刊 ⑥培养“静能量”,还要学会享受安静,于安静中汲取养分。当你烦躁不安、 百无聊赖时,不妨静下来,想想自己想要什么,适合做什么;当你遭遇挫折、心灰意冷 时,不妨静下来,想想自己做错了什么,失败了又如何;当你小有成就、志得意满时, 不妨静下来,想想初衷是什么得到的算什么

(一)阅读下文,回答问题 培养自己的“静能量” 鲁云 ①云南省勐海县的贺开茶山上,有几个做茶的年轻人。茶山听起来很美好,待 起来可不好受:远离了都市的繁华,朋友圈就那么几个人,洗个澡、看个电影、吃顿 料理都不太方便。虽说是为了创业,怎么能待得住?有个做茶的年轻人杨景润这样 回答:人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子。26岁的崔亚蕾说得更简单: 静下来就好了。 ②静,就是潜下心来,保持安静。有些年轻人缺乏安静的耐心,一味追求高频率、 快节奏的生活,一静下来就不习惯,觉得无聊。譬如酒和茶,他们更爱酒的热烈刺激, 较少去品茶中滋味。遇事急躁,做事浮躁,还没想好要干什么、怎么干好,就急吼吼 做方案拿计划,一旦遭遇挫折,又不知如何是好。又或者“这山看着那山高”,职业 规划变了又变,跳槽成了家常便饭。有些年轻人想当然以为动比静好,外向者一定 比内向者更容易成功。于是整日忙于交朋友,参加酒场聚会,钻研“成功学”,寻找 成功的“终南捷径”,希望一蹴而就。 ③静的好处很多。《大学》里说:“静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。” 诸葛亮告诫过我们:“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无 以致远。”显然,安静也是一种“能量”,甚至是一种很强大的“能量”。为了让 自己安静下来,曾国藩给自己定了“静坐”的“日课”:每天不管在家还是外出, 总要独坐两小时。 ④安静是一种能量,安静的人更自省,做事更专注,收获也会更大。云南保山原 地委书记杨善洲,退休后“自找苦吃”,带领林场职工绿化荒山,20余年造林5万多 亩。来访的记者问他,那么艰苦怎么待得住?老书记笑答,山上鸟语花香、清风阵阵, 也是一种很好的生活。应该只有内心强大的人,才能忍受得住如此寂寥漫长的精 神考验,并把它转化为郁郁葱葱的“精神绿洲”吧。 ⑤培养“静能量”,要学会追求安静。但“树欲静而风不止”,安静并非招之 即来,要想静下来,须下一番修炼功夫。让自己“静下来”的法子挺多,古人说“唯 读书则可以变其气质”,读读书,钓钓鱼,下下棋,练练书法,只要有心,无论哪种,久 久为功,形成习惯,心沉下去,“静”的境界就升上来了! ⑥培养“静能量”,还要学会享受安静,于安静中汲取养分。当你烦躁不安、 百无聊赖时,不妨静下来,想想自己想要什么,适合做什么;当你遭遇挫折、心灰意冷 时,不妨静下来,想想自己做错了什么,失败了又如何;当你小有成就、志得意满时, 不妨静下来,想想初衷是什么,得到的算什么

⑦培养“静能量”,当然不一定要去茶山等偏远的地方“修行”,只要心无旁 骛,处处可以历练,“结庐在人境,而无车马喧”。培养“静能量”,也不是要搞得暮 气沉沉故作高深。青年像初升的太阳,自然是朝气蓬勃的。不过,于艳阳天里多一 缕清风想必不无裨益。 (选自2015年4月7日《人民日报》, 有删改) 8.文章的中心论点是什么?(4分) 答案:培养自己的“静能量”。 9.文章第③段运用了哪些论证方法?有什么作用?(8分) 答案:道理论证和举例论证。 作用:通过引用《大学》的内容、诸葛亮的告诫、曾国藩的“日课”,论证了“静 的好处很多”这一观点,从而进一步论证了中心论点。 10.请为文章第④段补充一个事实论据。(4分) 答案:(略) 11.结合文章内容,谈谈你将如何培养自己的“静能量”。(6分) 答案:(略)(开放性试题,能结合自身实际谈出感受、语言简洁即可) (二)阅读下文,回答问题 中国文学肩负着构建民族精神的使命 ①古往今来的中国文学是中华传统文化的重要组成部分,肩负着构建民族精 神的使命。它不仅对个人品行的养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族 意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用。 ②文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手。我国第一部诗 歌总集《诗经》,既是“饥者歌其食,劳者歌其事”,更有“智者歌其思”寓于其间。 所思的重要内容之一,就是运用文学的手段,塑造当时社会朴实的理想人格。如《诗 经》涉及“玉”的篇目多达三十余首,以玉之高洁,比附人品之典范。人品之如玉, 不惟高贵,更体现为不容玷污拒绝同流合污。周敦颐的《爱莲说》更是将这种文 学手段进一步升华:真正高尚之人格恰似莲花出淤泥而不染。这种人格,经得起各 种挫折和磨难,在任何威逼利诱前都永不变节。这种文学实践及其对民族精神的 构建,既是上古到当代的中国文学中的艺术要素,更是融入文学活动全过程的经纬 线。 ③中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合。像 “斯是陋室惟吾德馨”的刘馬锡、“粉骨碎身浑不怕要留清白在人间”的于谦 他们干百年来之所以为后人景仰,就在于人格的高尚与坚定:无论何时何地,无论 面对怎样的威胁和诱惑,他们心中的信念绝不动摇,自身节操稳如磐石

⑦培养“静能量”,当然不一定要去茶山等偏远的地方“修行”,只要心无旁 骛,处处可以历练,“结庐在人境,而无车马喧”。培养“静能量”,也不是要搞得暮 气沉沉,故作高深。青年像初升的太阳,自然是朝气蓬勃的。不过,于艳阳天里多一 缕清风,想必不无裨益。 (选自 2015 年 4 月 7 日《人民日报》, 有删改) 8.文章的中心论点是什么?(4 分) 答案:培养自己的“静能量”。 9.文章第③段运用了哪些论证方法?有什么作用?(8 分) 答案:道理论证和举例论证。 作用:通过引用《大学》的内容、诸葛亮的告诫、曾国藩的“日课”,论证了“静 的好处很多”这一观点,从而进一步论证了中心论点。 10.请为文章第④段补充一个事实论据。(4 分) 答案:(略) 11.结合文章内容,谈谈你将如何培养自己的“静能量”。(6 分) 答案:(略)(开放性试题,能结合自身实际谈出感受、语言简洁即可) (二)阅读下文,回答问题 中国文学肩负着构建民族精神的使命 ①古往今来的中国文学是中华传统文化的重要组成部分,肩负着构建民族精 神的使命。它不仅对个人品行的养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族 意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用。 ②文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手。我国第一部诗 歌总集《诗经》,既是“饥者歌其食,劳者歌其事”,更有“智者歌其思”寓于其间。 所思的重要内容之一,就是运用文学的手段,塑造当时社会朴实的理想人格。如《诗 经》涉及“玉”的篇目多达三十余首,以玉之高洁,比附人品之典范。人品之如玉, 不惟高贵,更体现为不容玷污,拒绝同流合污。周敦颐的《爱莲说》更是将这种文 学手段进一步升华:真正高尚之人格,恰似莲花,出淤泥而不染。这种人格,经得起各 种挫折和磨难,在任何威逼利诱前都永不变节。这种文学实践及其对民族精神的 构建,既是上古到当代的中国文学中的艺术要素,更是融入文学活动全过程的经纬 线。 ③中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合。像 “斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡、“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的于谦, 他们千百年来之所以为后人景仰,就在于人格的高尚与坚定:无论何时何地,无论 面对怎样的威胁和诱惑,他们心中的信念绝不动摇,自身节操稳如磐石

④文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。民族意志是众多 个体精神品格的凝聚。历史上,中华民族面临强敌入侵时,总能升华坚韧的民族意 志,可歌可泣的人物与事迹不计其数。历史发展到今天我们的视野与思维,足以在 高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释。金庸的武侠小说正是在 继承传统文化的基础上将评价历史人物与事件的角度,转为对天下苍生是否真正 脱离苦难、是否能够安居乐业的关注和思考。这些文学作品都是在锻造民族精神, 通过感召广大民众,化育普通百姓,为熔铸民族意志打下广泛而坚实的基础: ⑤中华民族的精神构建,已绵延数干年。文学在新世纪履行构建使命时,更为 我们的民族精神注入新内涵。既要弘扬传统文学之精华,又要符合我们国家在当 今世界格局中的身份地位。我们要让文学顺应潮流大展身手,勇挑民族精神构建 使命的重担。 (选自2014年11月11日《人民日报》, 有删改) 12.文章的中心论点是什么?(4分) 答案:中国文学肩负着构建民族精神的使命(或:第①段首句)。 13.分析文章第②段与第④段不能调换位置的原因。(8分) 答案:第②段和第④段的内容分别与第①段“它不仅对个人品行的养成发挥了不 可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用”的 句子相照应;第②段从论述个人品行的养成和提高入手,第④段从对民族意志的锻 造方面阐述,二者是递进关系,不可调换。 14.文章第②段画横线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(6分) 答案:举例论证。具体论证了文学对民族精神的构建要从个人品行的养成和提 高入手的道理,进而论证中心论点使论证充分,更有说服力。 15.结合文章按第③段画波浪线的句式,补写一个事实论据。(5分) 答案:(示例)“安得广厦干万间,大庇天下寒士俱欢颜”的杜甫;“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐”的范仲淹:“了却君王天下事,赢得生前身后名”的辛弃疾等。 三、综合性学习(15分) 16.材料一联合国教科文组织在1972年向全世界发出“走向阅读社会”的召 唤要求社会成员人人读书,让图书成为生活的必需品,让读书成为每个人日常生 活中不可或缺的一部分。1995年,联合国教科文组织宣布4月23日为“世界读书 日”,致力于向全世界推广阅读出版和对知识产权的保护,希望居住在世界各地的 人无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富裕,无论你是患病还是健康,都能 享受阅读的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科 学、思想大师们都能保护知识产权

④文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。民族意志是众多 个体精神品格的凝聚。历史上,中华民族面临强敌入侵时,总能升华坚韧的民族意 志,可歌可泣的人物与事迹不计其数。历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在 高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释。金庸的武侠小说正是在 继承传统文化的基础上,将评价历史人物与事件的角度,转为对天下苍生是否真正 脱离苦难、是否能够安居乐业的关注和思考。这些文学作品都是在锻造民族精神, 通过感召广大民众,化育普通百姓,为熔铸民族意志打下广泛而坚实的基础。 ⑤中华民族的精神构建,已绵延数千年。文学在新世纪履行构建使命时,更为 我们的民族精神注入新内涵。既要弘扬传统文学之精华,又要符合我们国家在当 今世界格局中的身份地位。我们要让文学顺应潮流,大展身手,勇挑民族精神构建 使命的重担。 (选自 2014 年 11 月 11 日《人民日报》, 有删改) 12.文章的中心论点是什么?(4 分) 答案:中国文学肩负着构建民族精神的使命(或:第①段首句) 。 13.分析文章第②段与第④段不能调换位置的原因。(8 分) 答案:第②段和第④段的内容分别与第①段“它不仅对个人品行的养成发挥了不 可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用”的 句子相照应;第②段从论述个人品行的养成和提高入手,第④段从对民族意志的锻 造方面阐述,二者是递进关系,不可调换。 14.文章第②段画横线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(6 分) 答案:举例论证。 具体论证了文学对民族精神的构建要从个人品行的养成和提 高入手的道理,进而论证中心论点,使论证充分,更有说服力。 15.结合文章,按第③段画波浪线的句式,补写一个事实论据。(5 分) 答案:(示例)“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的杜甫;“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐”的范仲淹;“了却君王天下事,赢得生前身后名”的辛弃疾等。 三、综合性学习(15 分) 16.材料一 联合国教科文组织在 1972 年向全世界发出“走向阅读社会”的召 唤,要求社会成员人人读书,让图书成为生活的必需品,让读书成为每个人日常生 活中不可或缺的一部分。1995 年,联合国教科文组织宣布 4 月 23 日为“世界读书 日”,致力于向全世界推广阅读出版和对知识产权的保护,希望居住在世界各地的 人,无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富裕,无论你是患病还是健康,都能 享受阅读的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科 学、思想大师们,都能保护知识产权

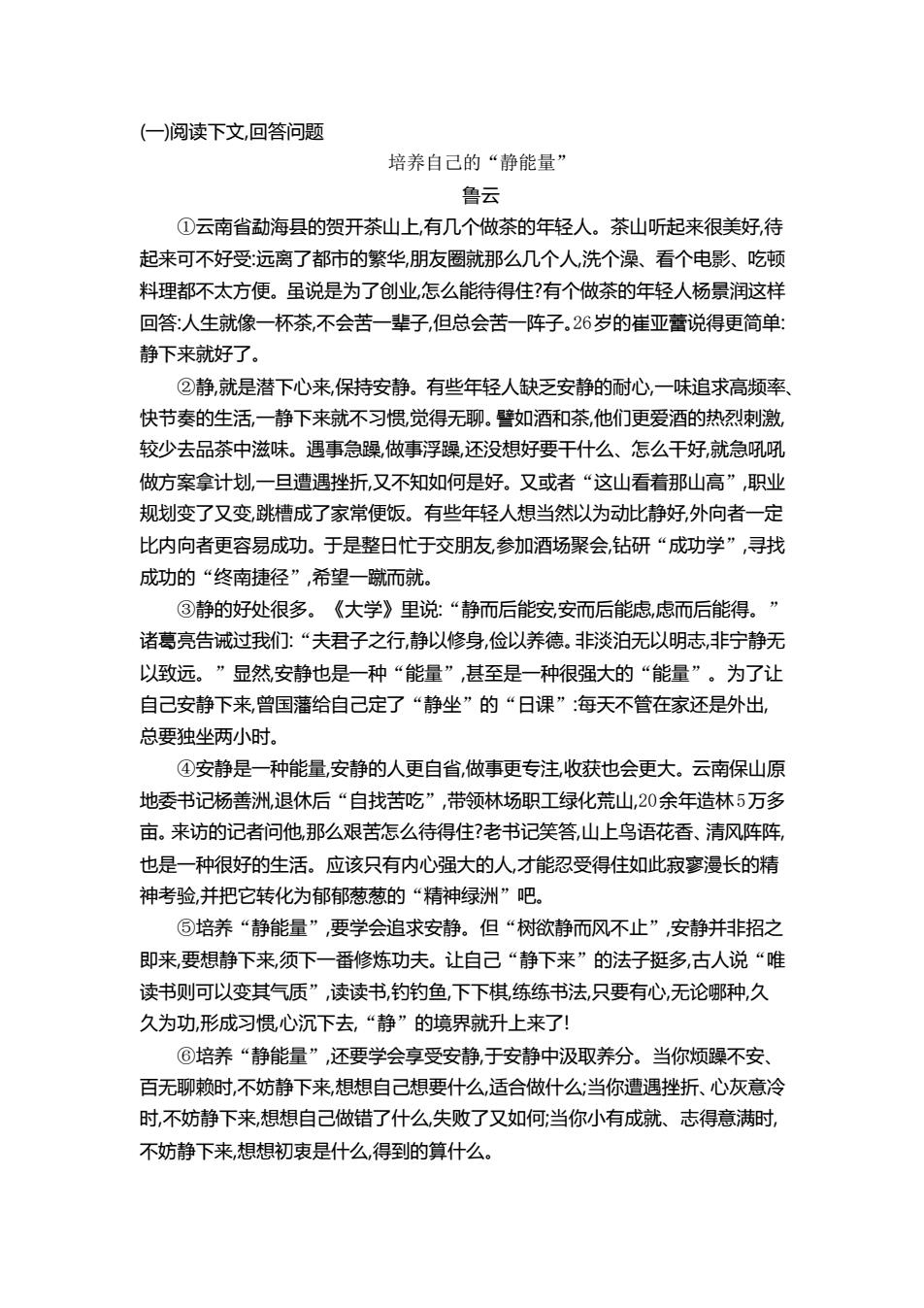

材料二“世界读书日”的宣传图片 4.23世界读书日 ① ② (1)用一句话概括材料一的内容。(不超过15字)(5分) 答案:“世界读书日”的设立和宗旨(目的)。 (2)请用简洁的语言分别说说材料二中两幅宣传图片的寓意。(6分) 答案:图①寓意为通过阅读,掌握了知识我们就可以知道得更多,看得更远图②寓 意为阅读会使人心情愉悦快乐生活。(意思对即可) (3)为“世界读书日”活动拟写一句宣传标语。(不超过20字)(4分) 答案:(示例一)最是书香能致远,读书之乐乐无穷。 示例二)阅读,可以让我们看得更远。 (示例三)让我们来一场飞扬身心的阅读之旅吧! 四、写作(60分) 17.高尔基说:“我扑在书籍上,像饥饿的人扑在面包上。”这说明高尔基的嗜好是 读书。马克思说:“书是我的奴隶,应该服从我的意志,供我使用。”这表明马克思 读书的目的是运用。屠格涅夫说:“不要阅读信手拈来的书,而要严格加以挑选,要 培养自己的趣味和思维。”这是告诉我们读书要善于选择…名人的言论犹在耳 旁。你在学习、生活中几乎天天与书籍打交道,一定也有很多感触请以《读书使 人 》为题目,写一篇不少于600字的议论文,表达你对读书的独特感悟、 体验和见解。 要求:①把题目补充完整:②文中不得出现真实的人名、校名、地名。③若作文纸 不够,请另附纸书写。 答案:(略)

材料二 “世界读书日”的宣传图片 ① ② (1)用一句话概括材料一的内容。(不超过 15 字)(5 分) 答案:“世界读书日”的设立和宗旨(目的)。 (2)请用简洁的语言分别说说材料二中两幅宣传图片的寓意。(6 分) 答案:图①寓意为通过阅读,掌握了知识,我们就可以知道得更多,看得更远;图②寓 意为阅读会使人心情愉悦,快乐生活。(意思对即可) (3)为“世界读书日”活动拟写一句宣传标语。(不超过 20 字)(4 分) 答案:(示例一)最是书香能致远,读书之乐乐无穷。 (示例二)阅读,可以让我们看得更远。 (示例三)让我们来一场飞扬身心的阅读之旅吧! 四、写作(60 分) 17.高尔基说:“我扑在书籍上,像饥饿的人扑在面包上。”这说明高尔基的嗜好是 读书。马克思说:“书是我的奴隶,应该服从我的意志,供我使用。”这表明马克思 读书的目的是运用。屠格涅夫说:“不要阅读信手拈来的书,而要严格加以挑选,要 培养自己的趣味和思维。”这是告诉我们读书要善于选择……名人的言论犹在耳 旁。你在学习、生活中几乎天天与书籍打交道,一定也有很多感触,请以《读书使 人 》为题目,写一篇不少于 600 字的议论文,表达你对读书的独特感悟、 体验和见解。 要求:①把题目补充完整;②文中不得出现真实的人名、校名、地名。③若作文纸 不够,请另附纸书写。 答案:(略)