无机化学(一、二)教学大纲 (Inorganic Chemistry) 课程编号:0708600~0713170 开课学期:第一学期、第二学期。 本课程课内总学时:48+40学时。 学分:3+3 一、教学对象 四年制化学化工学院化学专业本科生。 二、教学目的 无机化学是大学络类化学专业的第一门重要的基础课在化学专业的学 习中起着承前启后的作用。师范院校的无机化学又是和中学化学教学内容 关系最为直接和密切的专业课。其教学任务和目的是: 1.让学生掌握元素周期律;初步掌握化学热力学、近代物质结构、化 学平衡以及电化学基础等基本化学原理。 2.培养学生运用上述原理掌握有关无机化学中元素的单质及其化合物 的基本知识,并具有对一般无机化学问题进行理论分析和计算的能力,利 用参考资料的能力。 3.通过教学帮助学生树立初步的辩证唯物主义和历史唯物主义的观 点;注意培养学生的科学思维能力。 4.教学中要重视讲授重要元素的单质及其化合物的性质、结构和用途 为今后学习后续课程的新理论、新实验技术打下必要的无机化学基础。 三、教学要求 1.掌握元素周期律,物质结构理论,化学平衡和溶液中的平衡理论,熟 悉化学热力学、动力学的初步知识,掌握电化学、配位化学的基础蜘识等 无机化学的基本原理,并能运用这些原理阐明化学变化的规律和现象。 2对重要元素及重要化合物的结构、组成、性质、变化规律等基本知识 能较好地掌握。并指导化学分析,掌握无机化合物的定性分析和一般分离 的原理和方法 3.掌握化学计算等基本技能,能使用化学手册查阅有关资料

无机化学(一、二)教学大纲 (Inorganic Chemistry) 课程编号:0708600~0713170 开课学期:第一学期、第二学期。 本课程课内总学时:48+40 学时。 学分:3+3 一、教学对象 四年制化学化工学院化学专业本科生。 二、教学目的 无机化学是大学各类化学专业的第一门重要的基础课,在化学专业的学 习中起着承前启后的作用。师范院校的无机化学又是和中学化学教学内容 关系最为直接和密切的专业课。其教学任务和目的是: 1.让学生掌握元素周期律;初步掌握化学热力学、近代物质结构、化 学平衡以及电化学基础等基本化学原理。 2.培养学生运用上述原理掌握有关无机化学中元素的单质及其化合物 的基本知识,并具有对一般无机化学问题进行理论分析和计算的能力,利 用参考资料的能力。 3.通过教学帮助学生树立初步的辩证唯物主义和历史唯物主义的观 点;注意培养学生的科学思维能力。 4.教学中要重视讲授重要元素的单质及其化合物的性质、结构和用途, 为今后学习后续课程的新理论、新实验技术打下必要的无机化学基础。 三、教学要求 1.掌握元素周期律,物质结构理论,化学平衡和溶液中的平衡理论,熟 悉化学热力学、动力学的初步知识,掌握电化学、配位化学的基础知识等 无机化学的基本原理,并能运用这些原理阐明化学变化的规律和现象。 2.对重要元素及重要化合物的结构、组成、性质、变化规律等基本知识 能较好地掌握。并指导化学分析,掌握无机化合物的定性分析和一般分离 的原理和方法 3.掌握化学计算等基本技能,能使用化学手册查阅有关资料

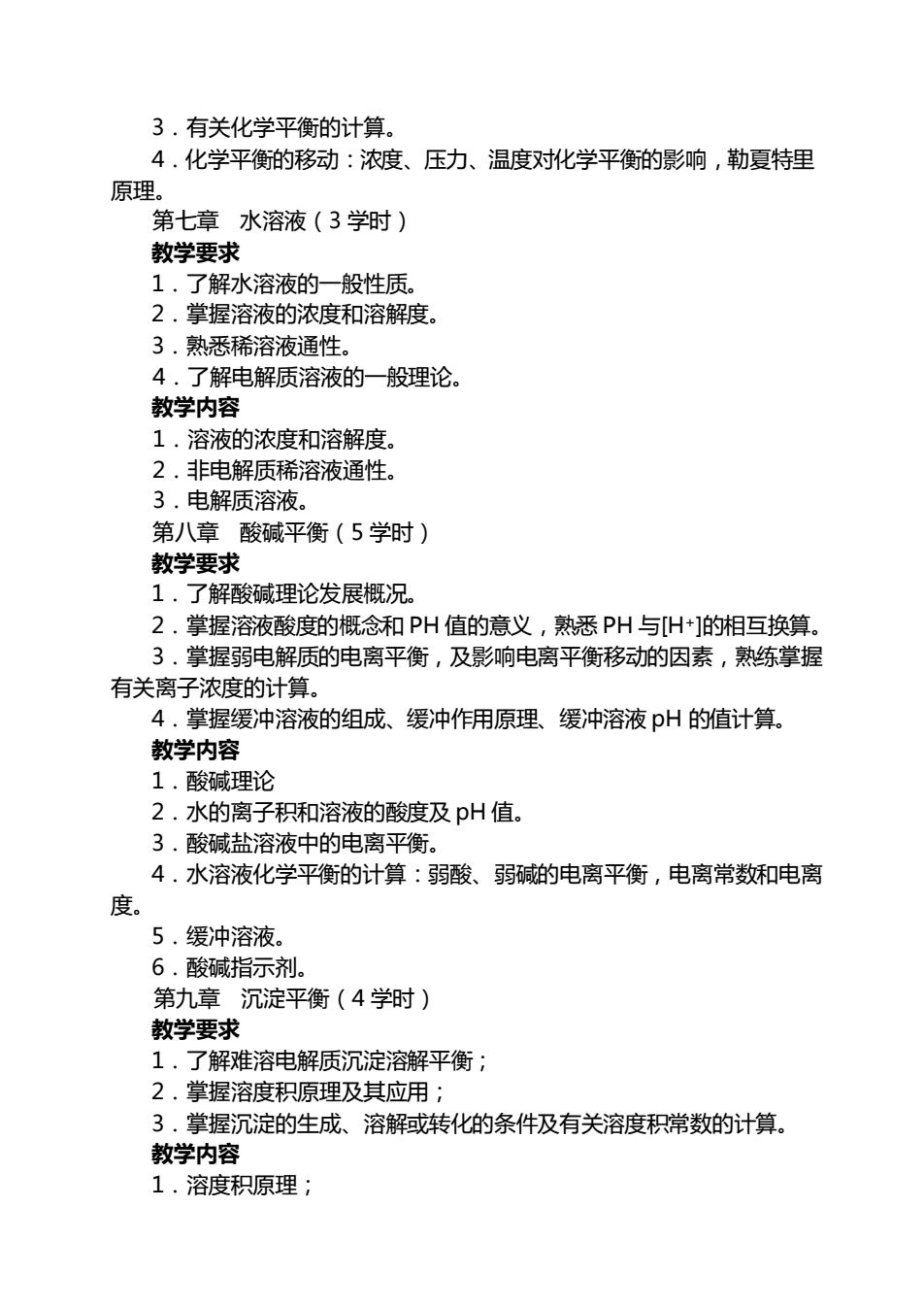

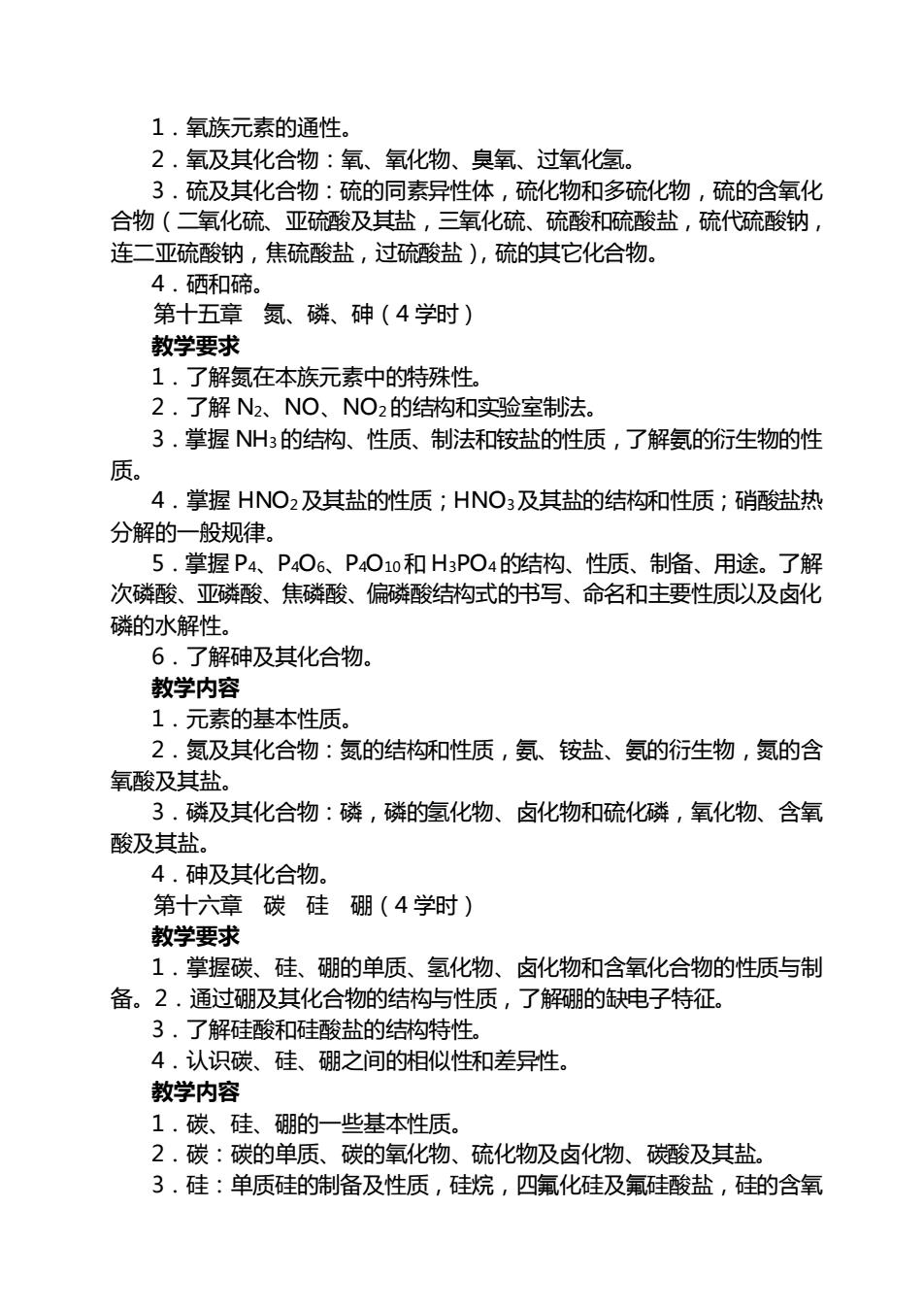

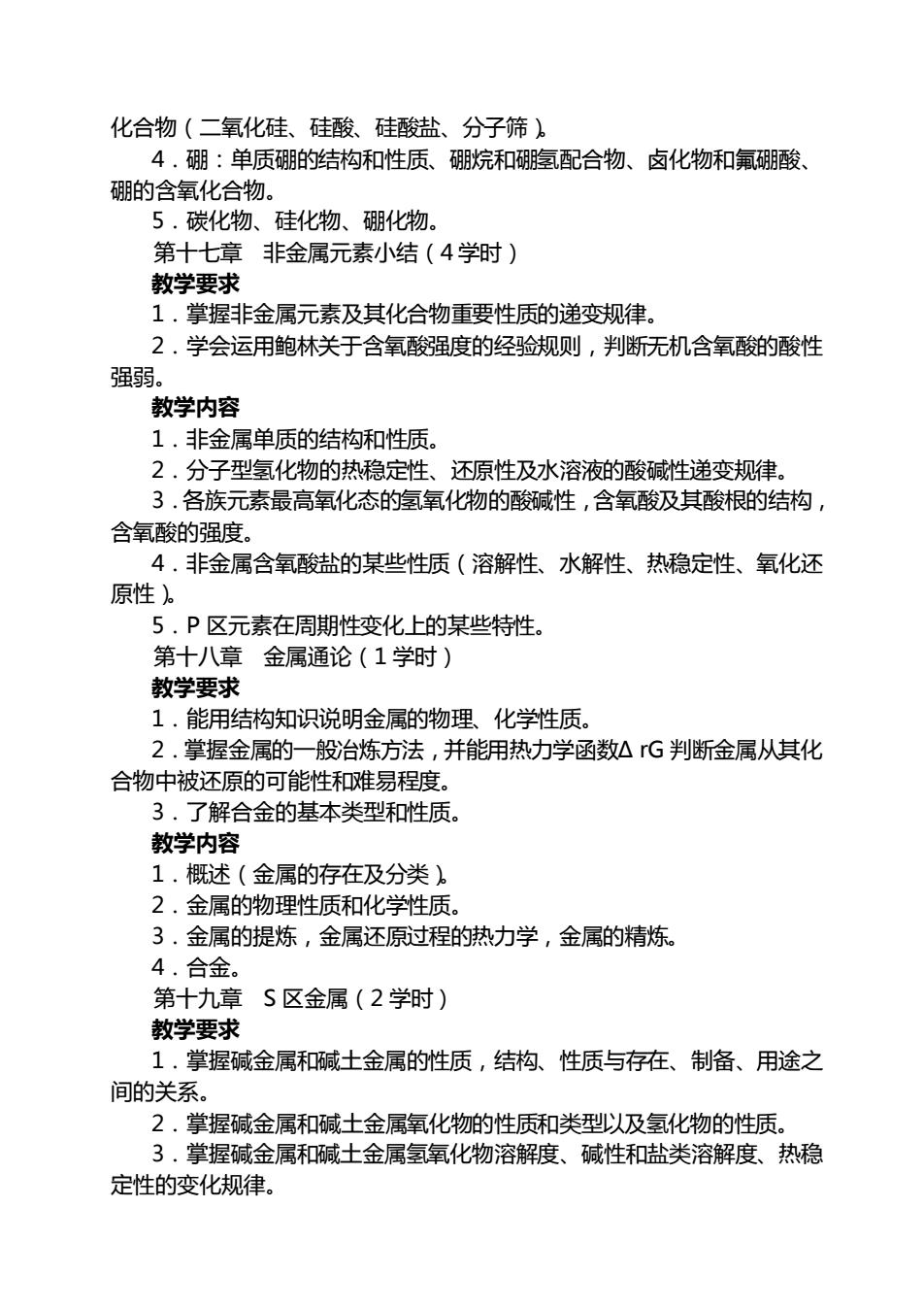

4.适当介绍科学发展的近代理论、新技术和新成就,使学生对当代科学 发展的先进水平有一般的了解。 四、教学内容与学时分配 内容 计划课时 1 绪论 1 2 第一章原子结构和元素周期系 5 3 第二章分子结构 6 4 第三章 晶体结构 4 5 第四章化学热力学初步 5 6 第五章化学动力学基础 4 7 第六章化学平衡 4 8 第七章水溶液 3 9 第八章酸碱平衡 5 10 第九章沉淀平衡 4 11 第十章电化学基础 5 12 第十一章配位化合物 5 13 第十二章氢稀有气体 2 14 第十三章卤素 5 15 第十四章氧族元素 4 16 *第十五章氮、磷、砷 4 17 第十六章碳硅硼 4 18 第十七章非金属元素小结 4 19 第十八章金属通论 1 20 第十九章S区金属 2 21 第二十章p区金属 2 22 第二十一章ds区金属 3 23 第二十二章d区金属(一)第四周期d 3 区金属 24 第二十三章d区金属(二)第五、六周 2 期d区金属 25 第二十四章f区金属 1

4.适当介绍科学发展的近代理论、新技术和新成就,使学生对当代科学 发展的先进水平有一般的了解。 四、教学内容与学时分配 内容 计划课时 1 绪论 1 2 第一章 原子结构和元素周期系 5 3 第二章 分子结构 6 4 第三章 晶体结构 4 5 第四章 化学热力学初步 5 6 第五章 化学动力学基础 4 7 第六章 化学平衡 4 8 第七章 水溶液 3 9 第八章 酸碱平衡 5 10 第九章 沉淀平衡 4 11 第十章 电化学基础 5 12 第十一章 配位化合物 5 13 第十二章 氢 稀有气体 2 14 第十三章 卤素 5 15 第十四章 氧族元素 4 16 *第十五章 氮、磷、砷 4 17 第十六章 碳 硅 硼 4 18 第十七章 非金属元素小结 4 19 第十八章 金属通论 1 20 第十九章 S 区金属 2 21 第二十章 p 区金属 2 22 第二十一章 ds 区金属 3 23 第二十二章 d 区金属(一)第四周期 d 区金属 3 24 第二十三章 d 区金属(二)第五、六周 期 d 区金属 2 25 第二十四章 f 区金属 1

绪论(1学时) 1.化学的研究对象 2.化学的主要分支 第一章原子结构和元素周期系(5学时)》 教学要求 1.掌握原子、分子;元素、核素;原子质量、平均原子质量、相对原 子质量。 2.了解核外电子运动的特殊性,波函数和电子云的图形。 3.理解四个量子数的物理竟义及其取值。 4.能够利用轨道填充顺序图,按照核外电子排布原理,写出若干常见 元素的电子构型。 5.掌握各类元素电子构型的特征;掌握92号以前元素的符号,中文名 称(正确书写及读音, 6.了解电离势、电负性等概念的意义和它们与原子结构的关系。 教学内容 1.道尔顿原子论 2.相对原子质量 3.原子结构的玻尔行星模型。 4.氢原子结构的量子力学模型:波粒二象性、德布罗意的预言、测不 准原理、核外电子运动运动状态的描述(波函数和原子轨道、波函数的径向 部分和角度部分、几率密度和电子云、四个量子数 5.多电子原子基态电子组态:屏蔽效应和钻穿效应、近似能级图、核 外电子排布原理和电子排布。 6.元素周期系:元素周期律、元素周期表、元素性质呈现周期性的内 在原因,原子的电子层结构与周期、族的战划分,原子的电子层结构和元素的 分区,元素周期表中族序的新标准 7.元素周期性:原子半径、电离能、电子亲合能、电负性、氧化态。 第二章分子结构(6学时) 教学要求 1.掌握共价键基本特性及它们的区别。 2.掌握杂化轨道理论(sp、sp2、sp3型索化),每一类型各能举出2-3 个实例 3.掌握价层电子对互斥理论的基本内容及其应用。 4.了解分子间力的概念,分清化学键与分子间力的区别

绪论 (1 学时) 1.化学的研究对象。 2.化学的主要分支。 第一章 原子结构和元素周期系(5 学时) 教学要求 1.掌握原子、分子;元素、核素;原子质量、平均原子质量、相对原 子质量。 2.了解核外电子运动的特殊性,波函数和电子云的图形。 3.理解四个量子数的物理意义及其取值。 4.能够利用轨道填充顺序图,按照核外电子排布原理,写出若干常见 元素的电子构型。 5.掌握各类元素电子构型的特征;掌握 92 号以前元素的符号,中文名 称(正确书写及读音)。 6.了解电离势、电负性等概念的意义和它们与原子结构的关系。 教学内容 1.道尔顿原子论 2.相对原子质量 3.原子结构的玻尔行星模型。 4.氢原子结构的量子力学模型:波粒二象性、德布罗意的预言、测不 准原理、核外电子运动运动状态的描述(波函数和原子轨道、波函数的径向 部分和角度部分、几率密度和电子云、四个量子数)。 5.多电子原子基态电子组态:屏蔽效应和钻穿效应、近似能级图、核 外电子排布原理和电子排布。 6.元素周期系:元素周期律、元素周期表、元素性质呈现周期性的内 在原因,原子的电子层结构与周期、族的划分,原子的电子层结构和元素的 分区,元素周期表中族序的新标准。 7.元素周期性:原子半径、电离能、电子亲合能、电负性、氧化态。 第二章 分子结构(6 学时) 教学要求 1.掌握共价键基本特性及它们的区别。 2.掌握杂化轨道理论(sp、sp2、sp3型杂化),每一类型各能举出 2-3 个实例。 3.掌握价层电子对互斥理论的基本内容及其应用。 4.了解分子间力的概念,分清化学键与分子间力的区别

5.掌握氢键的特征和形成条件及其对于物质的物理性质的影响。 6.了解物质的性质与分子结构和键参数的关系。 7.了解第二周期同核双原子分子(如N2、O2等人异核双原子分子(如 CO、HF)等的分子轨道理论。 教学内容 1.共价键的形成和本质,现代价键理论的要点和优缺点,共价键的方 向性和饱和性,σ键和π键。 2.杂化轨道理论 3.价层电子互斥模型。 4.共轭大π键。 5.等电子体原理 6.分子轨道理论简介:分子轨道的含义和形成,分子轨道中电子的排 布,键级。 7共价分子的性质:共价半径、键能、键长、键角、键的极性与分子的 极性和磁性。 8.分子间的作用力和氢键。 第三章晶体结构(4学时) 教学要求 1.掌握晶胞的概念。 2.了解金属键理论。 3.掌握离子键和离子晶体的基本特性、了解离子极化的概念及其作用。 4.掌握四种晶体类型的特征,特别是质点间相互作用力的状况。 5,掌握晶体的类型与物质性质的关系: 6.掌握原子半径和离子半径的定义及其对化合物性质的影响。 教学内容 1.晶体 2.晶胞 3.金属晶体 4.离子晶体 5.原子晶体和分子晶体。 第四章化学热力学初步(5学时) 教学要求 1.掌握理想气体状态方程式、分压定律,并能熟练进行有关计算。 2.掌握“物质的量”的意义及其单位—摩尔的定义,达到能熟练应 用并进行有关计算

5.掌握氢键的特征和形成条件及其对于物质的物理性质的影响。 6.了解物质的性质与分子结构和键参数的关系。 7.了解第二周期同核双原子分子(如 N2、O2等)、异核双原子分子(如 CO、HF)等的分子轨道理论。 教学内容 1.共价键的形成和本质,现代价键理论的要点和优缺点,共价键的方 向性和饱和性,σ 键和π 键。 2.杂化轨道理论。 3.价层电子互斥模型。 4.共轭大π 键。 5.等电子体原理。 6.分子轨道理论简介:分子轨道的含义和形成,分子轨道中电子的排 布,键级。 7 共价分子的性质:共价半径、键能、键长、键角、键的极性与分子的 极性和磁性。 8.分子间的作用力和氢键。 第三章 晶体结构(4 学时) 教学要求 1.掌握晶胞的概念。 2.了解金属键理论。 3.掌握离子键和离子晶体的基本特性、了解离子极化的概念及其作用。 4.掌握四种晶体类型的特征,特别是质点间相互作用力的状况。 5.掌握晶体的类型与物质性质的关系。 6.掌握原子半径和离子半径的定义及其对化合物性质的影响。 教学内容 1.晶体。 2.晶胞。 3.金属晶体。 4.离子晶体。 5.原子晶体和分子晶体。 第四章 化学热力学初步(5 学时) 教学要求 1.掌握理想气体状态方程式、分压定律,并能熟练进行有关计算。 2.掌握“物质的量”的意义及其单位——摩尔的定义,达到能熟练应 用并进行有关计算

3.理解状态函数的特性 4.掌握焓和焓变的概念、吉布斯自由能和熵及它们的变化的初步概念 5,掌握盖斯定律,能运用有关数据进行标准状态下反应的焓变、熵变 和自由能变的计算及初步应用。 6.学会用吉布斯自由能变化去判断化学反应方向。 7.根据吉布斯 一亥姆霍兹公式理解△rGm与△rHm及△rSm的关 系,并会用于分析温度对化学反应自发性的影响。 教学内容 1.化学热力学的研究对像。 2.基本概念。 3.化学热力学的四个重要状态函数:热力学能焓、自由能、熵。 3.化学热力学的应用:盖斯定律及其应用、生成焓与生成自由能及其 应用、吉布斯 亥姆霍兹公式。 第五章化学动力学基础(4学时) 教学要求 1.了解化学反应速率的概念及反应速率的实验测定 2,了解基元反应、复杂反应、反应级数、反应分子数的概念。 3.掌握浓度、温度及催化剂对化学反应速率的影响。 4.了解速度方程的实验测定和阿累尼乌斯公式的有关计算 5.了解化学反应速率理论和反应历程 教学内容 1,化学反应速率的表示方法及实验测定:平均速率和瞬时速率 2,浓度对化学反应速率影响:速度方程和速率常数,反应级数。 3.温度对化学反应速度的影响一阿累尼乌斯公式与活化能。 4.反应历程。 5.反应速率理论。 6.催化剂对化学反应速度的影响 第六章化学平衡(4学时) 教学要求 1.了解化学平衡的概念,理解平衡常数的意义。 2.掌握化学平衡原理及其有关化学平衡的计算。 3.掌握化学平衡移动原理及其有关计算。 教学内容 1.可逆反应和化学平衡。 2.平衡常数:化学平衡定律,平衡常数的物理意义

3.理解状态函数的特性。 4.掌握焓和焓变的概念、吉布斯自由能和熵及它们的变化的初步概念。 5.掌握盖斯定律,能运用有关数据进行标准状态下反应的焓变、熵变 和自由能变的计算及初步应用。 6.学会用吉布斯自由能变化去判断化学反应方向。 7.根据吉布斯——亥姆霍兹公式理解Δ rGm 与Δ rHm 及Δ rSm 的关 系,并会用于分析温度对化学反应自发性的影响。 教学内容 1.化学热力学的研究对象。 2.基本概念。 3.化学热力学的四个重要状态函数:热力学能、焓、自由能、熵。 3.化学热力学的应用:盖斯定律及其应用、生成焓与生成自由能及其 应用、吉布斯——亥姆霍兹公式。 第五章 化学动力学基础(4 学时) 教学要求 1.了解化学反应速率的概念及反应速率的实验测定。 2.了解基元反应、复杂反应、反应级数、反应分子数的概念。 3.掌握浓度、温度及催化剂对化学反应速率的影响。 4.了解速度方程的实验测定和阿累尼乌斯公式的有关计算。 5.了解化学反应速率理论和反应历程。 教学内容 1.化学反应速率的表示方法及实验测定:平均速率和瞬时速率。 2.浓度对化学反应速率影响:速度方程和速率常数,反应级数。 3.温度对化学反应速度的影响——阿累尼乌斯公式与活化能。 4.反应历程。 5.反应速率理论。 6.催化剂对化学反应速度的影响。 第六章 化学平衡(4 学时) 教学要求 1.了解化学平衡的概念,理解平衡常数的意义。 2.掌握化学平衡原理及其有关化学平衡的计算。 3.掌握化学平衡移动原理及其有关计算。 教学内容 1.可逆反应和化学平衡。 2.平衡常数:化学平衡定律,平衡常数的物理意义

3.有关化学平衡的计算。 4.化学平衡的移动:浓度、压力、温度对化学平衡的影响,勒夏特里 原理。 第七章水溶液(3学时) 教学要求 1.了解水溶液的一般性质。 2.掌握溶液的浓度和溶解度 3.熟悉稀溶液通性。 4.了解电解质溶液的一般理论。 教学内容 1.溶液的浓度和溶解度。 2.非电解质稀溶液通性。 3,电解质溶液。 第八章酸碱平衡(5学时) 敦学要求 1.了解酸碱理论发展概况 2.掌握溶液酸度的概念和PH值的意义,熟悉PH与H+]的相互换算, 3.掌握弱电解质的电离平衡,及影响电离平衡移动的因素,熟练掌握 有关离子浓度的计算。 4.掌握缓冲溶液的组成、缓冲作用原理、缓冲溶液pH的值计算。 教学内容 1.酸碱理论 2.水的离子积和溶液的酸渡及pH值! 3.酸碱盐溶液中的电离平衡。 4.水溶液化学平衡的计算:弱酸、弱碱的电离平衡,电离常数和电离 度。 5.缓冲溶液 6.酸碱指示剂 第九章沉淀平衡(4学时) 教学要求 1.了解难溶电解质沉淀溶解平衡: 2.掌握溶度积原理及其应用; 3.掌握沉淀的生成、溶解或转化的条件及有关溶度积常数的计算 教学内容 1.溶度积原理

3.有关化学平衡的计算。 4.化学平衡的移动:浓度、压力、温度对化学平衡的影响,勒夏特里 原理。 第七章 水溶液(3 学时) 教学要求 1.了解水溶液的一般性质。 2.掌握溶液的浓度和溶解度。 3.熟悉稀溶液通性。 4.了解电解质溶液的一般理论。 教学内容 1.溶液的浓度和溶解度。 2.非电解质稀溶液通性。 3.电解质溶液。 第八章 酸碱平衡(5 学时) 教学要求 1.了解酸碱理论发展概况。 2.掌握溶液酸度的概念和 PH 值的意义,熟悉 PH 与[H+]的相互换算。 3.掌握弱电解质的电离平衡,及影响电离平衡移动的因素,熟练掌握 有关离子浓度的计算。 4.掌握缓冲溶液的组成、缓冲作用原理、缓冲溶液 pH 的值计算。 教学内容 1.酸碱理论 2.水的离子积和溶液的酸度及 pH 值。 3.酸碱盐溶液中的电离平衡。 4.水溶液化学平衡的计算:弱酸、弱碱的电离平衡,电离常数和电离 度。 5.缓冲溶液。 6.酸碱指示剂。 第九章 沉淀平衡(4 学时) 教学要求 1.了解难溶电解质沉淀溶解平衡; 2.掌握溶度积原理及其应用; 3.掌握沉淀的生成、溶解或转化的条件及有关溶度积常数的计算。 教学内容 1.溶度积原理;

2.沉淀与溶解 第十章电化学基础(5学时) 教学要求 1,牢固掌握氧化还原的基本概念,熟练掌握氧化还原反应式配平的方 法。 2.理解标准电极电势的意义,能利用标准电极电势来判断氧化剂和还 原剂的相对强弱、氧化还原反应方向和计算平衡常数。 3.会用奈斯特方程式来讨论离子浓度变化时电极电势的改变和对氧化 还原反应的影响。 4.初步了解电解的原理 教学内容 1.氧化还原反应的基本概念,氧化数的定义及计算,氧化还原方程式 的配平(氧化数法、离子电子法。 2.原电池,电极电势。 3.标准电极电势,利用标准电极电势判断氧化剂、还原剂的强弱及氧 化还原反应进行的方向,根据标准状态的电池电动势求平衡常数,应用标准 电极电势应该注意的问题。 4.影响电极电势的因素:奈斯特方程,离子浓度对电极电势、氧化还 原反应方向的影响;介质的酸度对氧化还原反应方向的影响,pH 一电势 图。5.化学电源和电解。 第十一章配位化合物(5学时) 教学要求 1,掌握有关配位化合物的基本慨念。 2.掌握配位化合物化学键理论的主要论点,并能用于解释一些实例。 3.掌握配位化合物稳定常数意义、应用及有关计算。 4.了解螯合物的特性和应用。 5.了解物质形成配位化合物前后的性质变化: 教学内容 1.配合物的基本概念:配合物的定义、组成及命名。 2.配合物中的化学键理论:空间构型、顺反异构现像、高自旋低自旋 (内轨型、外轨型)配合物。 3.螯合物的形成条件及特殊稳定性 4.配合物的稳定常数及其应用:判断配合反应进行的方向、计算配离 子溶液中有关离子的浓度、讨论难溶盐生成或溶解的可能性。 5.配合物形成时颜色、溶解度、电极电势、酸碱性等性质变化

2.沉淀与溶解。 第十章 电化学基础(5 学时) 教学要求 1.牢固掌握氧化还原的基本概念,熟练掌握氧化还原反应式配平的方 法。 2.理解标准电极电势的意义,能利用标准电极电势来判断氧化剂和还 原剂的相对强弱、氧化还原反应方向和计算平衡常数。 3.会用奈斯特方程式来讨论离子浓度变化时电极电势的改变和对氧化 还原反应的影响。 4.初步了解电解的原理。 教学内容 1.氧化还原反应的基本概念,氧化数的定义及计算,氧化还原方程式 的配平(氧化数法、离子电子法)。 2.原电池,电极电势。 3.标准电极电势,利用标准电极电势判断氧化剂、还原剂的强弱及氧 化还原反应进行的方向,根据标准状态的电池电动势求平衡常数,应用标准 电极电势应该注意的问题。 4.影响电极电势的因素:奈斯特方程,离子浓度对电极电势、氧化还 原反应方向的影响;介质的酸度对氧化还原反应方向的影响,pH——电势 图。5.化学电源和电解。 第十一章 配位化合物(5 学时) 教学要求 1.掌握有关配位化合物的基本概念。 2.掌握配位化合物化学键理论的主要论点,并能用于解释一些实例。 3.掌握配位化合物稳定常数意义、应用及有关计算。 4.了解螯合物的特性和应用。 5.了解物质形成配位化合物前后的性质变化。 教学内容 1.配合物的基本概念:配合物的定义、组成及命名。 2.配合物中的化学键理论:空间构型、顺反异构现象、高自旋低自旋 (内轨型、外轨型)配合物。 3.螯合物的形成条件及特殊稳定性。 4.配合物的稳定常数及其应用:判断配合反应进行的方向、计算配离 子溶液中有关离子的浓度、讨论难溶盐生成或溶解的可能性。 5.配合物形成时颜色、溶解度、电极电势、酸碱性等性质变化

第十二章氢稀有气体(2学时) 教学要求 1.掌握氢的物理和化学性质。 2.了解稀有气体的发现简史,单质的性质、用途和从空气中分离它们 的方法。 3.了解稀有气体化合物的性质和结构特点。 4.掌握价层电子对互斥理论的基本内容及其应用! 教学内容 1.氢的存在和和物理性质,氢的化学性质,氢能源。 2.稀有气体的发现简史,稀有气体的性质和用途。 3.稀有气体化合物。 第十三章 卤素(5学时) 教学要求 1.熟悉卤素及其重要化合物的基本性质、结构、制备和用途。 2.熟悉卤素单质和次卤酸及其盐发生歧化反应的条件和性质的递变规 律。 3.能够熟练地运用元素电势图,来判断卤素单质及其化合物,各氧化 态间的转化关系。 4.通过对本章的学习,逐步掌握元素分论的学习方法。 教学内容 1.卤素的通性。 2.卤素单质的物理性质、化学性质、制备和用途。 3.卤素氢化物的制备和性质。 4.卤化物,卤素互化物,多卤化物。 5.卤素的氧化物和含氧酸及其盐。 第十四章氧族元素(4学时)) 教学要求 1.掌握氧、臭氧、过氧化氢的结构和性质。 2,掌握硫及其重要化合物的结构、性质、制备和主要用途。这些化合 物为:硫化氢及硫化物,二氧化硫及三氧化硫,亚硫酸、硫酸及其盐,硫的 其它含氧酸或其盐(硫代硫酸钠、连二亚硫酸钠、焦硫酸盐、过硫酸盐, 3.掌握S22、S2-、S、S032、S2032、S042、S2082、H2S、S02等 之间的相互转化及S22、S2、S2032、S02、S042等离子的鉴定 4.了解硒、碲及其化合物结构和性质。 教学内容

第十二章 氢 稀有气体(2 学时) 教学要求 1.掌握氢的物理和化学性质。 2.了解稀有气体的发现简史,单质的性质、用途和从空气中分离它们 的方法。 3.了解稀有气体化合物的性质和结构特点。 4.掌握价层电子对互斥理论的基本内容及其应用。 教学内容 1.氢的存在和和物理性质,氢的化学性质,氢能源。 2.稀有气体的发现简史,稀有气体的性质和用途。 3.稀有气体化合物。 第十三章 卤素(5 学时) 教学要求 1.熟悉卤素及其重要化合物的基本性质、结构、制备和用途。 2.熟悉卤素单质和次卤酸及其盐发生歧化反应的条件和性质的递变规 律。 3.能够熟练地运用元素电势图,来判断卤素单质及其化合物,各氧化 态间的转化关系。 4.通过对本章的学习,逐步掌握元素分论的学习方法。 教学内容 1.卤素的通性。 2.卤素单质的物理性质、化学性质、制备和用途。 3.卤素氢化物的制备和性质。 4.卤化物,卤素互化物,多卤化物。 5.卤素的氧化物和含氧酸及其盐。 第十四章 氧族元素(4 学时) 教学要求 1.掌握氧、臭氧、过氧化氢的结构和性质。 2.掌握硫及其重要化合物的结构、性质、制备和主要用途。这些化合 物为:硫化氢及硫化物,二氧化硫及三氧化硫,亚硫酸、硫酸及其盐,硫的 其它含氧酸或其盐(硫代硫酸钠、连二亚硫酸钠、焦硫酸盐、过硫酸盐)。 3.掌握 S2 2-、S2-、S、SO3 2-、S2O3 2-、SO4 2-、S2O8 2-、H2S、SO2 等 之间的相互转化及 S2 2-、S2、S2O3 2-、SO3 2-、SO4 2-等离子的鉴定。 4.了解硒、碲及其化合物结构和性质。 教学内容

1.氧族元素的通性 2.氧及其化合物:氧、氧化物、臭氧、过氧化氢 3.硫及其化合物:硫的同素异性体,硫化物和多硫化物,硫的含氧化 合物(一氧化硫、亚硫酸及其盐,三氧化硫、硫酸和硫酸盐,硫代硫酸钠 连二亚硫酸钠,焦硫酸盐,过硫酸盐),硫的其它化合物。 4.硒和碲 第十五章氨、磷、砷(4学时) 教学要求 1.了解氨在本族元素中的特殊性。 2.了解N2、NO、NO2的结构和实验室制法。 3.掌握NH3的结构、性质、制法和铵盐的性质,了解氨的衍生物的性 质。 4.掌握HNO2及其盐的性质;HNO3及其盐的结构和性质;硝酸盐热 分解的一般规律。 5.掌握P4、P4O6、P4O1o和H3PO4的结构、性质、制备、用途。了解 次磷酸、亚磷酸、焦磷酸、偏磷酸结构式的书写、命名和主要性质以及卤化 磷的水解性。 6.了解砷及其化合物。 教学内容 1.元素的基本性质。 2.氨及其化合物:氨的结构和性质,氨、铵盐、氨的衍生物,氨的含 氧酸及其盐。 3.磷及其化合物:磷,磷的恒化物、卤化物和硫化磷,氧化物、含氧 酸及其盐。 4.砷及其化合物。 第十六章碳硅硼(4学时) 教学要求 1,掌握碳、硅、硼的单质、氢化物、卤化物和含氧化合物的性质与制 备。2.通过硼及其化合物的结构与性质,了解硼的缺电子特征。 3.了解硅酸和硅酸盐的结构特性。 4.认识碳、硅、硼之间的相似性和差异性 教学内容 1.碳、硅、硼的一些基本性质。 2.碳:碳的单质、碳的氧化物、硫化物及卤化物、碳酸及其盐。 3.硅:单质硅的制备及性质,硅烷,四氟化硅及氟硅酸盐,硅的含氧

1.氧族元素的通性。 2.氧及其化合物:氧、氧化物、臭氧、过氧化氢。 3.硫及其化合物:硫的同素异性体,硫化物和多硫化物,硫的含氧化 合物(二氧化硫、亚硫酸及其盐,三氧化硫、硫酸和硫酸盐,硫代硫酸钠, 连二亚硫酸钠,焦硫酸盐,过硫酸盐),硫的其它化合物。 4.硒和碲。 第十五章 氮、磷、砷(4 学时) 教学要求 1.了解氮在本族元素中的特殊性。 2.了解 N2、NO、NO2的结构和实验室制法。 3.掌握 NH3的结构、性质、制法和铵盐的性质,了解氨的衍生物的性 质。 4.掌握 HNO2及其盐的性质;HNO3及其盐的结构和性质;硝酸盐热 分解的一般规律。 5.掌握 P4、P4O6、P4O10和 H3PO4的结构、性质、制备、用途。了解 次磷酸、亚磷酸、焦磷酸、偏磷酸结构式的书写、命名和主要性质以及卤化 磷的水解性。 6.了解砷及其化合物。 教学内容 1.元素的基本性质。 2.氮及其化合物:氮的结构和性质,氨、铵盐、氨的衍生物,氮的含 氧酸及其盐。 3.磷及其化合物:磷,磷的氢化物、卤化物和硫化磷,氧化物、含氧 酸及其盐。 4.砷及其化合物。 第十六章 碳 硅 硼(4 学时) 教学要求 1.掌握碳、硅、硼的单质、氢化物、卤化物和含氧化合物的性质与制 备。2.通过硼及其化合物的结构与性质,了解硼的缺电子特征。 3.了解硅酸和硅酸盐的结构特性。 4.认识碳、硅、硼之间的相似性和差异性。 教学内容 1.碳、硅、硼的一些基本性质。 2.碳:碳的单质、碳的氧化物、硫化物及卤化物、碳酸及其盐。 3.硅:单质硅的制备及性质,硅烷,四氟化硅及氟硅酸盐,硅的含氧

化合物(二氧化硅、硅酸、硅酸盐、分子筛, 4.硼:单质硼的结构和性质、朋烷和氢配合物、卤化物和氟硼酸 硼的含氧化合物。 5.碳化物、硅化物、硼化物。 第十七章 非金属元素小结(4学时) 教学要求 1.掌握非金属元素及其化合物重要性质的递变规律。 2.学会运用鲍林关于含氧酸强度的经验规则,判断无机含氧酸的酸性 强弱。 教学内容 1.非金属单质的结构和性质。 2,分子型氢化物的热稳定性、还原性及水溶液的酸碱性递变规律 3,各族元素最高氧化态的氢氧化物的酸碱性,含氧酸及其酸根的结构 含氧酸的强度。 4.非金属含氧酸盐的某些性质(溶解性、水解性、热稳定性、氧化还 原性。 5.P区元素在周期性变化上的某些特性 第十八章金属通论(1学时) 教学要求 1.能用结构知识说明金属的物理、化学性质。 2.掌握金属的一般治炼方法,并能用热力学函数处G判断金属从其化 合物中被还原的可能性和难易程度 3.了解合金的基本类型和性质! 教学内容 1.概述(金属的存在及分类, 2.金属的物理性质和化学性质。 3.金属的提炼,金属还原过程的热力学,金属的精炼 4.合金。 第十九章S区金属(2学时) 教学要求 1.掌握碱金属和碱土金属的性质,结构、性质与存在、制备、用途之 间的关系。 2.掌握碱金属和碱土金属氧化物的性质和类型以及氢化物的性质。 3.掌握碱金属和碱土金属氢氧化物溶解度、碱性和盐类溶解度、热稳 定性的变化规律

化合物(二氧化硅、硅酸、硅酸盐、分子筛)。 4.硼:单质硼的结构和性质、硼烷和硼氢配合物、卤化物和氟硼酸、 硼的含氧化合物。 5.碳化物、硅化物、硼化物。 第十七章 非金属元素小结(4 学时) 教学要求 1.掌握非金属元素及其化合物重要性质的递变规律。 2.学会运用鲍林关于含氧酸强度的经验规则,判断无机含氧酸的酸性 强弱。 教学内容 1.非金属单质的结构和性质。 2.分子型氢化物的热稳定性、还原性及水溶液的酸碱性递变规律。 3.各族元素最高氧化态的氢氧化物的酸碱性,含氧酸及其酸根的结构, 含氧酸的强度。 4.非金属含氧酸盐的某些性质(溶解性、水解性、热稳定性、氧化还 原性)。 5.P 区元素在周期性变化上的某些特性。 第十八章 金属通论(1 学时) 教学要求 1.能用结构知识说明金属的物理、化学性质。 2.掌握金属的一般冶炼方法,并能用热力学函数Δ rG 判断金属从其化 合物中被还原的可能性和难易程度。 3.了解合金的基本类型和性质。 教学内容 1.概述(金属的存在及分类)。 2.金属的物理性质和化学性质。 3.金属的提炼,金属还原过程的热力学,金属的精炼。 4.合金。 第十九章 S 区金属(2 学时) 教学要求 1.掌握碱金属和碱土金属的性质,结构、性质与存在、制备、用途之 间的关系。 2.掌握碱金属和碱土金属氧化物的性质和类型以及氢化物的性质。 3.掌握碱金属和碱土金属氢氧化物溶解度、碱性和盐类溶解度、热稳 定性的变化规律