肢体长度与围度测量 骨折后,肢体长度和周径可能会发生变化,为了了解这些异常变化对于功 能状态的影响程度,我们必须对肢体的长度和周径进行准确、客观的测量和记录。 一、体表标志的确认 在进行肢体的长度与围度测量时,需将体表的突起和凹陷作为标志点。标志 点是人体形态评定的客观参照标志。参照标志应具有相对固定和易于触及的特 点,常用的标志点,往往选择在骨缝、骨的起止点、会合点或者皮肤体表的特 征处和肌性标志。人体形态评定常用体表标志点见图1。 (一)头及躯干常用标志点 1.头顶点:位于头顶的最高点 2.颈点:第七颈椎棘突后端的中心点。 3.胸中点:左右第四胸肋关节连线与胸骨中心线相交的一点。 4.肩胛骨下角点:肩胛骨下角最下缘点,测量胸围时,作为背面的固定点。 5.脐点:脐的中心点,测量腹围时以此点作为基准点。 6.腰点:第五腰椎棘突后端的中心点 (二)上肢常用标志点 1.肩蜂:肩胛冈最外侧的中心点。 2.肱骨内上髁、外上髁:肱骨远端两侧突起 3.鹰嘴:尺骨上端膨大突起,屈肘时形成明显降起。 4.桡骨茎突:桡骨远端手腕外侧最尖端点。 5.尺骨茎突:尺骨远端手腕内侧最尖端点。 6.桡尺茎突:中间点桡骨茎突与尺骨茎突连线中点, 7.指尖点:手指指尖顶端点。 (三)下肢常用标志点 1.髂嵴:髂骨最高突点。 2.酩前上棘:酩嵴前端圆形突起。 3.股骨大转子:髂嵴下一掌宽浅凹中。活动下肢可摸到其在皮下转动。 4.股骨内上髁:股骨远端内侧明显突起。 5.股骨外上髁:股骨远端外侧明显突起

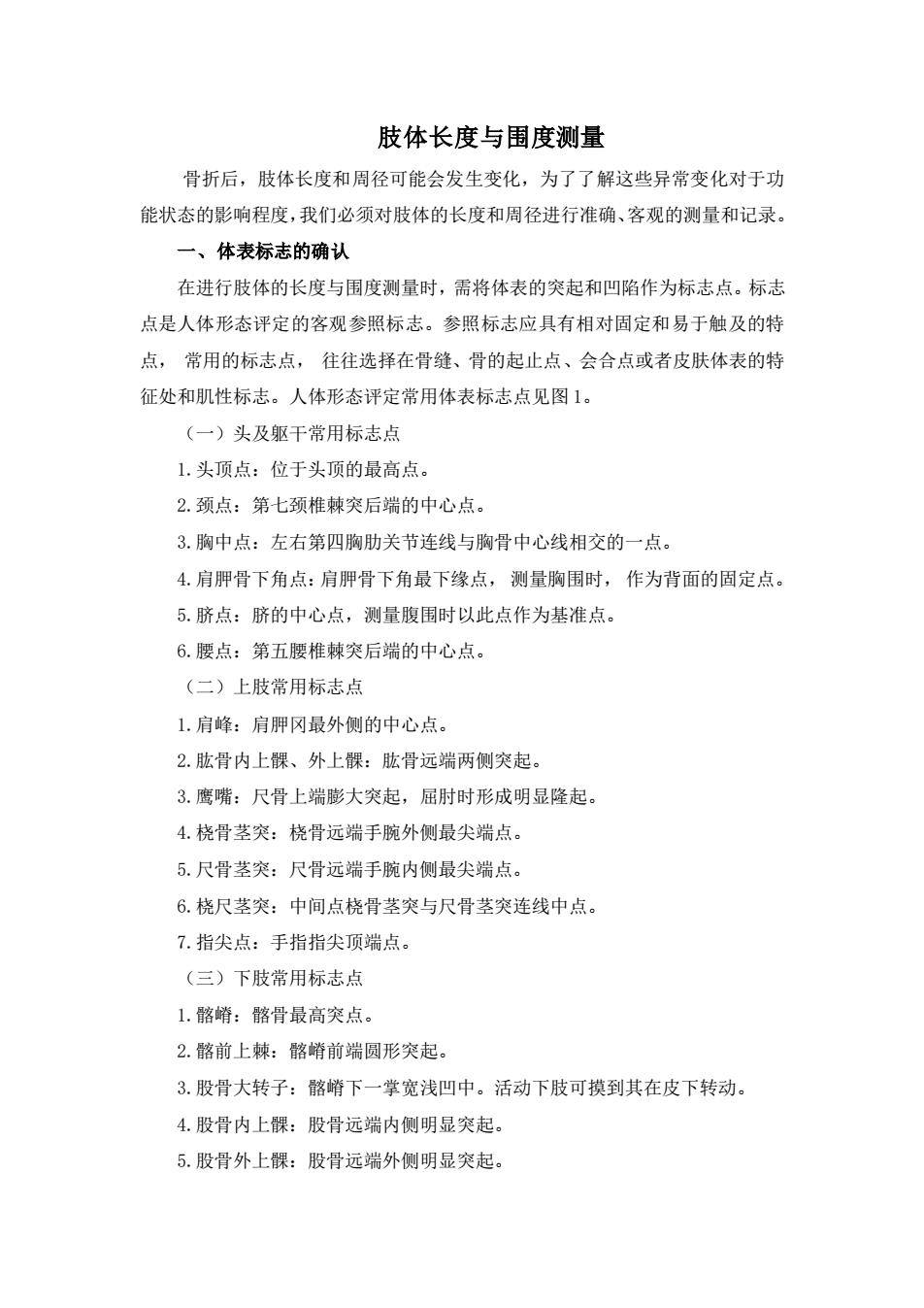

肢体长度与围度测量 骨折后,肢体长度和周径可能会发生变化,为了了解这些异常变化对于功 能状态的影响程度,我们必须对肢体的长度和周径进行准确、客观的测量和记录。 一、体表标志的确认 在进行肢体的长度与围度测量时,需将体表的突起和凹陷作为标志点。标志 点是人体形态评定的客观参照标志。参照标志应具有相对固定和易于触及的特 点, 常用的标志点, 往往选择在骨缝、骨的起止点、会合点或者皮肤体表的特 征处和肌性标志。人体形态评定常用体表标志点见图 1。 (一)头及躯干常用标志点 1.头顶点:位于头顶的最高点。 2.颈点:第七颈椎棘突后端的中心点。 3.胸中点:左右第四胸肋关节连线与胸骨中心线相交的一点。 4.肩胛骨下角点:肩胛骨下角最下缘点, 测量胸围时, 作为背面的固定点。 5.脐点:脐的中心点,测量腹围时以此点作为基准点。 6.腰点:第五腰椎棘突后端的中心点。 (二)上肢常用标志点 1.肩峰:肩胛冈最外侧的中心点。 2.肱骨内上髁、外上髁:肱骨远端两侧突起。 3.鹰嘴:尺骨上端膨大突起,屈肘时形成明显隆起。 4.桡骨茎突:桡骨远端手腕外侧最尖端点。 5.尺骨茎突:尺骨远端手腕内侧最尖端点。 6.桡尺茎突:中间点桡骨茎突与尺骨茎突连线中点。 7.指尖点:手指指尖顶端点。 (三)下肢常用标志点 1.髂嵴:髂骨最高突点。 2.髂前上棘:髂嵴前端圆形突起。 3.股骨大转子:髂嵴下一掌宽浅凹中。活动下肢可摸到其在皮下转动。 4.股骨内上髁:股骨远端内侧明显突起。 5.股骨外上髁:股骨远端外侧明显突起

6.膝关节外侧关节间隙:股骨外上髁下缘膝关节线。 7.内踝:胫骨远端内侧隆凸。 8.外踝:腓骨远端外侧隆凸 9.趾尖:足趾尖的顶点 头顶点 鼻根点 寒节点 额窝点 肩峰点 胸上点 胸上点 胸中点 腋窝下点 胸下点 时尖点 耻骨联合点 指尖点 胫骨点 胫骨点 聚前下点 外踝点 踝点 趾尖点 图1人体形态评定常用体表标志点 二、肢体长度的测量 测量工具可选用普通软尺和钢卷尺,在测量前应将两侧肢体放置在对称的 位置,利用体表的骨性标志来测量肢体或残肢的长度,将两侧肢体测量的结果进 行比较(图2-图9)。 (一)上肢长度的测量

6.膝关节外侧关节间隙:股骨外上髁下缘膝关节线。 7.内踝:胫骨远端内侧隆凸。 8.外踝:腓骨远端外侧隆凸。 9.趾尖:足趾尖的顶点。 图 1 人体形态评定常用体表标志点 二、肢体长度的测量 测量工具可选用普通软尺和钢卷尺,在测量前应将两侧肢体放置在对称的 位置,利用体表的骨性标志来测量肢体或残肢的长度,将两侧肢体测量的结果进 行比较(图 2-图 9)。 (一)上肢长度的测量

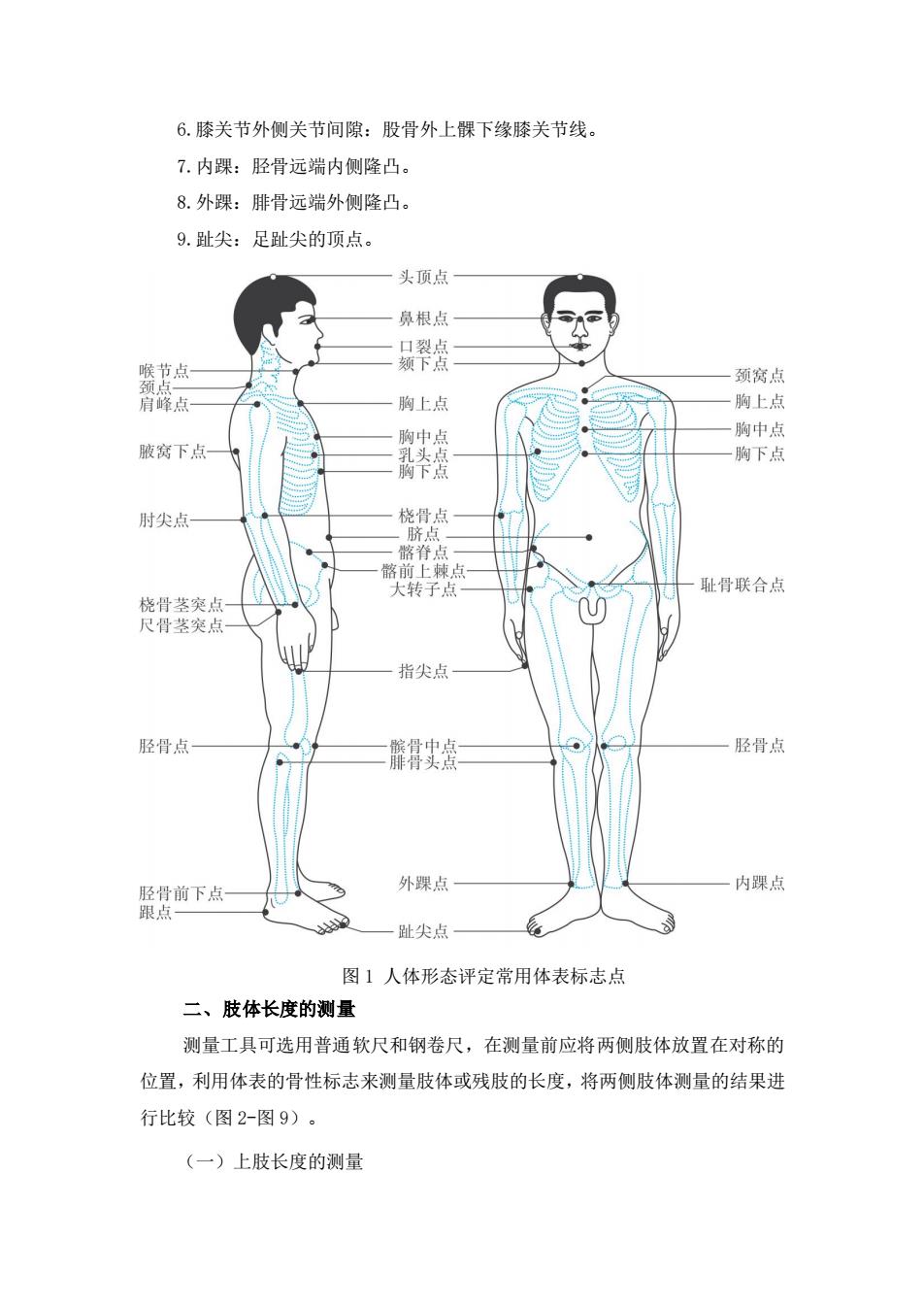

1.上肢长 (1)测量体位:坐位或站位,上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展,前臂旋 后,腕关节中立位。 (2)测量点:从肩峰外侧端到桡骨茎突或中指尖的距离, 2.上臂长 (1)测量体位:坐位或站位,上肢在体侧自然下垂,时关节伸展,前臂旋 后,腕关节中立位。 (2)测量点:从肩峰外侧端到肱骨外上髁的距离。 图2上肢长度测量 图3上臂长度测量 3.前臂长 (1)测量体位:坐位或站位,上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展,前臂旋 后,腕关节中立位。 (2)测量点:从肱骨外上髁到桡骨茎突。 4.手长 (1)测量体位:手指伸展位。 (2)测量点:从桡骨茎突与尺骨茎突连线的中点到中指尖的距离

1.上肢长 (1)测量体位:坐位或站位,上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展,前臂旋 后,腕关节中立位。 (2)测量点:从肩峰外侧端到桡骨茎突或中指尖的距离。 2.上臂长 (1)测量体位:坐位或站位,上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展,前臂旋 后,腕关节中立位。 (2)测量点:从肩峰外侧端到肱骨外上髁的距离。 图 2 上肢长度测量 图 3 上臂长度测量 3.前臂长 (1)测量体位:坐位或站位,上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展,前臂旋 后,腕关节中立位。 (2)测量点:从肱骨外上髁到桡骨茎突。 4.手长 (1)测量体位:手指伸展位。 (2)测量点:从桡骨茎突与尺骨茎突连线的中点到中指尖的距离

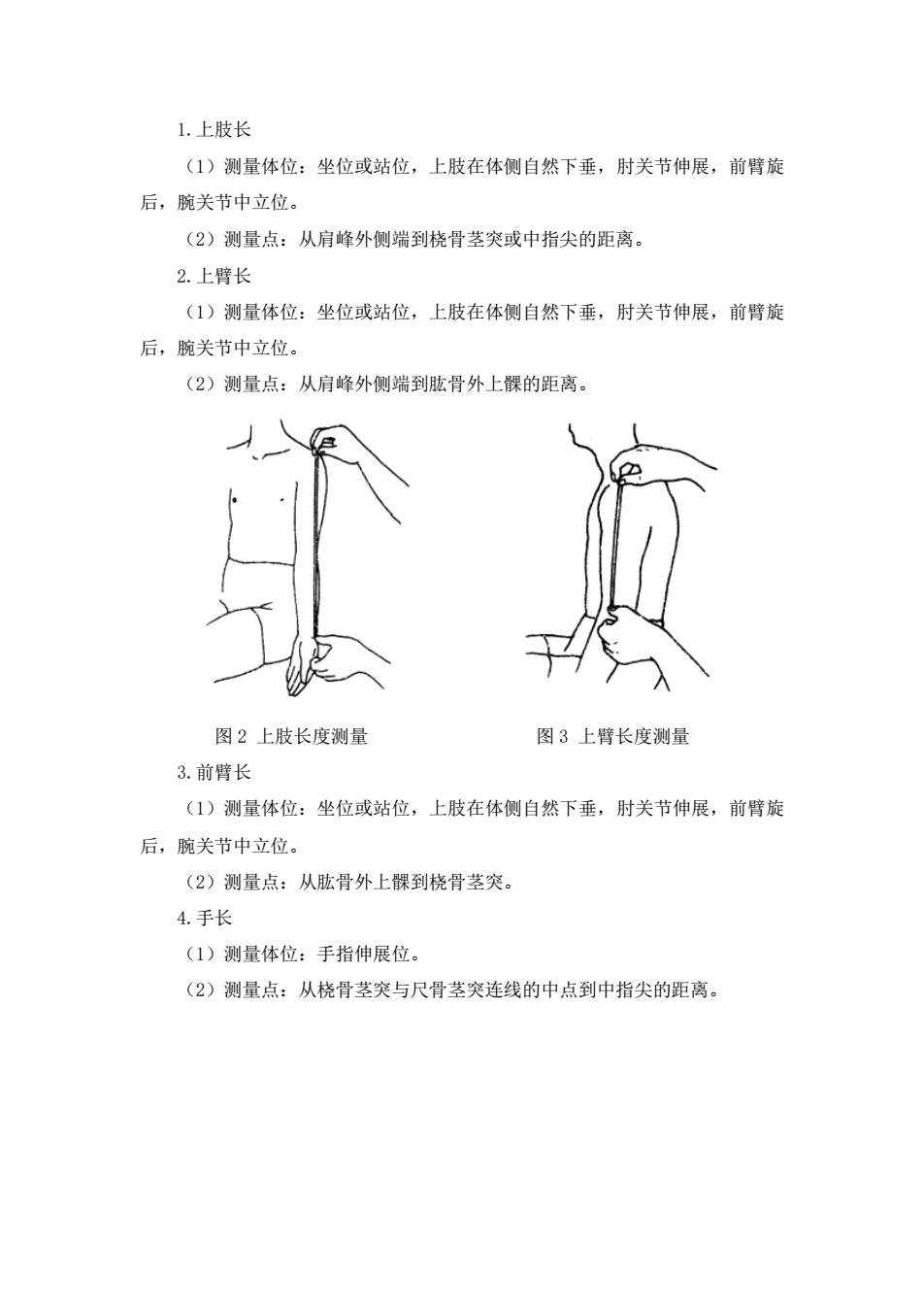

图4前臂长度测量 图5手长度测量 (二)下肢长度的测量 1.下肢长 (1)测量体位:患者仰卧位,骨盆水平位,下肢伸展,髋关节中立位。 (2)测量点:从髂前上棘到内踝的最短距离,或从股骨的大转子到外踝的 距离。 图6下肢长度测量 2.大腿长 (1)测量体位:患者仰卧位,骨盆水平位,下肢伸展,髋关节中立位。 (2)测量点:从股骨大转子到膝关节外侧关节间隙距离。 3.小腿长 (1)测量体位:患者仰卧位,骨盆水平位,下肢伸展,髋关节中立位。 (2)测量点:从膝关节外侧关节间隙到外踝的距离

图 4 前臂长度测量 图 5 手长度测量 (二)下肢长度的测量 1.下肢长 (1)测量体位:患者仰卧位,骨盆水平位,下肢伸展,髋关节中立位。 (2)测量点:从髂前上棘到内踝的最短距离,或从股骨的大转子到外踝的 距离。 图 6 下肢长度测量 2.大腿长 (1)测量体位:患者仰卧位,骨盆水平位,下肢伸展,髋关节中立位。 (2)测量点:从股骨大转子到膝关节外侧关节间隙距离。 3.小腿长 (1)测量体位:患者仰卧位,骨盆水平位,下肢伸展,髋关节中立位。 (2)测量点:从膝关节外侧关节间隙到外踝的距离

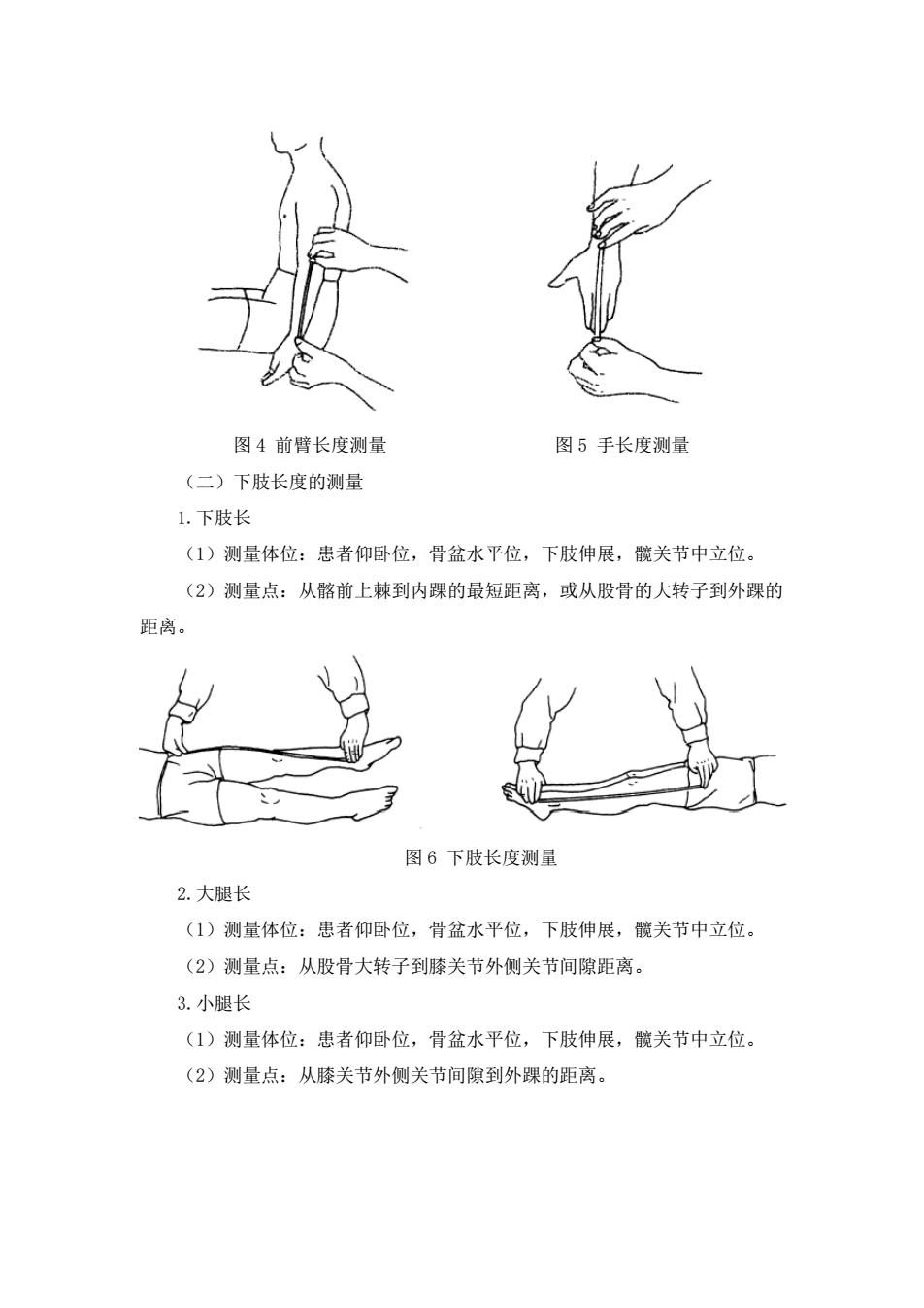

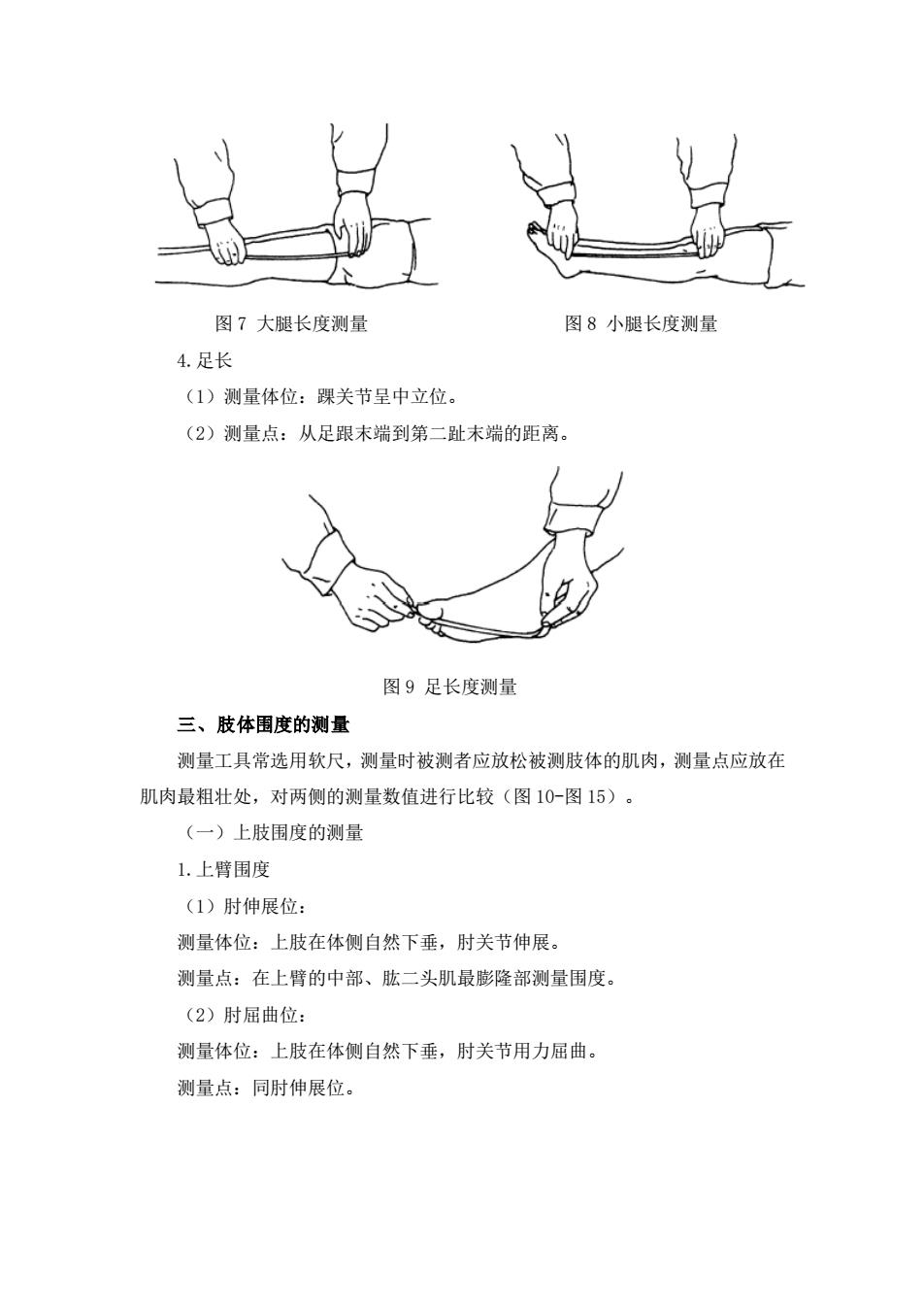

图7大腿长度测量 图8小腿长度测量 4.足长 (1)测量体位:踝关节呈中立位 (2)测量点:从足跟末端到第二趾末端的距离。 图9足长度测量 三、肢体围度的测量 测量工具常选用软尺,测量时被测者应放松被测肢体的肌肉,测量点应放在 肌肉最粗壮处,对两侧的测量数值进行比较(图10-图15)。 (一)上肢围度的测量 1.上臂围度 (1)肘伸展位: 测量体位:上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展。 测量点:在上臂的中部、肱二头肌最膨隆部测量围度。 (2)肘屈曲位: 测量体位:上肢在体侧自然下垂,肘关节用力屈曲。 测量点:同肘伸展位

图 7 大腿长度测量 图 8 小腿长度测量 4.足长 (1)测量体位:踝关节呈中立位。 (2)测量点:从足跟末端到第二趾末端的距离。 图 9 足长度测量 三、肢体围度的测量 测量工具常选用软尺,测量时被测者应放松被测肢体的肌肉,测量点应放在 肌肉最粗壮处,对两侧的测量数值进行比较(图 10-图 15)。 (一)上肢围度的测量 1.上臂围度 (1)肘伸展位: 测量体位:上肢在体侧自然下垂,肘关节伸展。 测量点:在上臂的中部、肱二头肌最膨隆部测量围度。 (2)肘屈曲位: 测量体位:上肢在体侧自然下垂,肘关节用力屈曲。 测量点:同肘伸展位

图10肘伸展位上臂围度测量 图11肘屈曲位上臂围度测量 2.前臂围度 (1)前臂最大围度: 测量体位:前臂在体侧自然下垂。 测量点:在前臂近端最膨隆部测量围度。 (2)前臂最小围度: 测量体位:前臂在体侧自然下垂。 测量点:在前臂远端最细部位测量围度。 图12前臂最大围度测量 图13前臂最小围度测量 (二)下肢围度的测量 1.大腿围度 (1)测量体位:下肢稍外展,膝关节伸展位

图 10 肘伸展位上臂围度测量 图 11 肘屈曲位上臂围度测量 2.前臂围度 (1)前臂最大围度: 测量体位:前臂在体侧自然下垂。 测量点:在前臂近端最膨隆部测量围度。 (2)前臂最小围度: 测量体位:前臂在体侧自然下垂。 测量点:在前臂远端最细部位测量围度。 图 12 前臂最大围度测量 图 13 前臂最小围度测量 (二)下肢围度的测量 1.大腿围度 (1)测量体位:下肢稍外展,膝关节伸展位

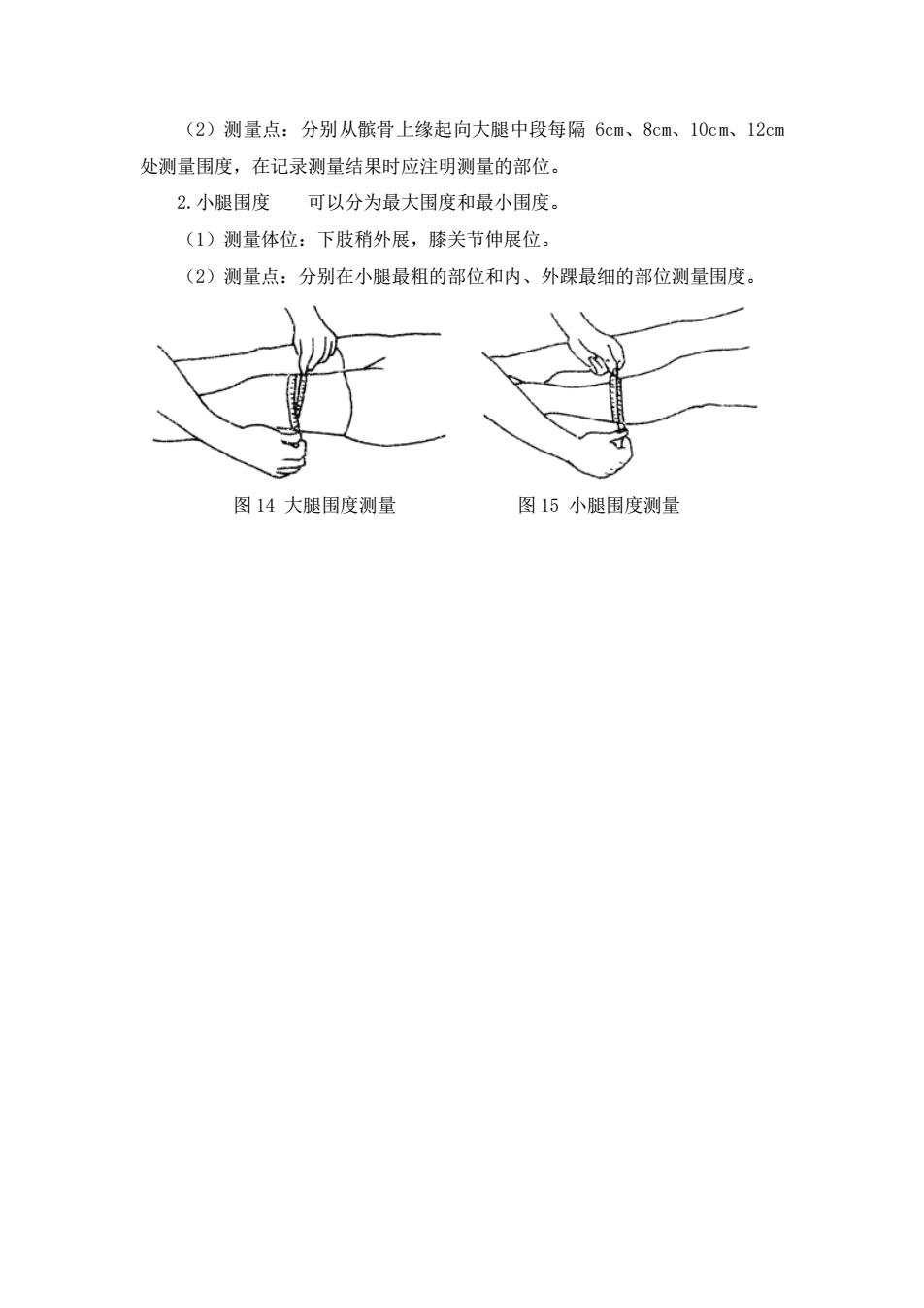

(2)测量点:分别从髌骨上缘起向大腿中段每隔6cm、8cm、10cm、12cm 处测量围度,在记录测量结果时应注明测量的部位。 2.小腿围度可以分为最大围度和最小围度。 (1)测量体位:下肢稍外展,膝关节伸展位。 (2)测量点:分别在小腿最粗的部位和内、外踝最细的部位测量围度。 图14大腿围度测量 图15小腿围度测量

(2)测量点:分别从髌骨上缘起向大腿中段每隔 6cm、8cm、10cm、12cm 处测量围度,在记录测量结果时应注明测量的部位。 2.小腿围度 可以分为最大围度和最小围度。 (1)测量体位:下肢稍外展,膝关节伸展位。 (2)测量点:分别在小腿最粗的部位和内、外踝最细的部位测量围度。 图 14 大腿围度测量 图 15 小腿围度测量